『統計の歴史』を読む 2

このnoteを書いたのは西田さん.

『統計の歴史』を読む1 のつづきです。

世界の「数量化」は最近の発明だった

「世界と個人を数字で見ること」。これは21世紀のいまとなってはすっかり当たり前の感覚となっています。たとえば、「日本の平均寿命は延伸傾向にある」ことから日本の医療の発展について語ることができます。また、平均寿命が何年なのかを知っていれば、それを超えた人に対して「長生きですごいなぁ」と感心しますね。

しかし、このように世界と個人を数字で見るという考え方は、実は人類史で考えれば意外とけっこう最近生まれたものなのです。レイは主に第2章〜3章で、ヨーロッパにおける社会や経済、政治の状況の変化のなかで世界が数量化していった経緯を述べています。その要点は、以下のようになっています。

統計は近代の合理主義から生まれた

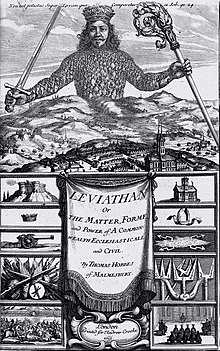

キリスト教がヨーロッパ社会を支配していた時代(16世紀ごろまで)に対して、近代(特に17世紀以降)の特徴は、それまでの宗教的な価値観に基づいた慣習や制度を合理的なものにしていくというところにあります。

レイは、統計もそうした合理主義から生まれたと指摘します。ただし、当初の統計は絶対王政の下で人と物の管理のために情報を整理して体系的に記述するということであり、数字が使われることはまれだったようです。

こうした国王の下で行われた調査では、国民を兵役などの任務につけたり、そのために必要な食糧を算定したりするために活用されました。

共同体から個人へ――観念と構造の変化

第3章でレイは、19世紀は人間の最小単位が「社会契約する個人」になった時代だといいます。

「社会契約」とは、前述したような近代の合理化のなかで登場した概念で、平等な個人が自分の意志で社会という集団で生きることを決めるということです。近代までは、宗教的な価値観に基づいた慣習が共同体を支配しており、そのなかで生まれた個人はすでに存在しているルールを受け入れて生きていました。それに対して契約に基づいた社会では、自由で平等な個人が互いに契約を結び、自分たちを守り制限する法をつくっていきます。

こうした社会で、意志を持ち行為する主体は、集団ではなく個人であると考えられるようになっていくのです。

こうした考え方は、統計の普及にとって都合の良いものでした。国家の運営にとって重要な情報である人口については、個人を単位として正確に把握する必要があるからです。

この時代に変化したのは、社会や個人についての考えかただけではありませんでした。社会の個人化や自由化を後押しした要因として、レイは18世紀後半から起こったイギリス産業の劇的な変化、つまり産業革命や、同じ時代にフランスで起こった政治革命を指摘しています。

この時代に大量の個人を年齢、性別、居住地域、身分、経済状態、病歴といった特性に基づいて「数える」ということは、それまで質的に区別されてきた個人を量的に比較するということにつながります。また、そうした個人が集まった社会について、「若者が多い地域」「出生率が高い村」「病気が流行している都市」といった全体的なイメージも形成されることになります。このような社会のイメージは、国家にとって非常に重要なものでした。どのような政策をとるべきかの決定や、政策を正当化するための根拠として、統計が活躍できるようになりました。

統計の普及と政治、経済、社会の関係

第4章では、レイは19世紀を通じて統計が爆発的に普及した様子を述べています。たとえば1830年代のイギリスでは、枢密院の商務庁に統計を専門に扱う部署が設置されたり、「死亡・出生登録法」が可決され国民の出生、死亡、結婚などの情報を集約する組織とネットワークが整備されていったりしました。

同じ時期に、ドイツでも中央税収管理局の設置や人口調査の実施がされています。また、1871年のドイツ帝国の誕生後は「帝国統計局」が統計事業を担いました。

第5章では、そうした統計事業が何のために動いていたのかが述べられています。レイによれば、「社会問題」という言葉が取り沙汰されるようになったのは1830年代であり、この社会問題の把握と解決のために、統計が応用されたのです。

特に問題となったのは、産業革命後のイギリスにおける「貧困」でした。都市部で工業が発達したことにより労働力が求められ、大量の人々が農村部から移動し、工場労働者として劣悪な環境のなか安い賃金で働いていたのです。こうした人々の物質的、精神的な荒廃が問題視され、当時世界でもっとも近代化した国イギリスにとっての喫緊の課題となりました。そこで全容を把握するために統計が必要とされたのです。

一方で、爆発的に普及していく統計に対する批判もあったといいます。第4章では、統計批判は政治経済学や医学から提出されていたということが述べられています。その批判は、統計というかたちで個人や社会を数値によって捉えることで、現実感や個別性を見落としてしまうのではないか、という危惧からくるものだったようです。

統計が科学の最大の武器になるまで

統計が19世紀を通じて国家の一組織を形成するまでになるのと同時進行で、統計はまず、現在でいうところの社会科学の分野で応用されるようになっていきました。第6章と第7章では、統計が社会科学と、その次は自然科学とコラボレーションするようになった経緯が述べられています。

たとえば、第6章では19世紀の終わりに現在の社会学のものの見方や方法論の確立に大きく貢献したエミール・デュルケムが言及されています。デュルケムの有名な著作である『自殺論』(1897)において示されたような、規則性のある社会的現象を統計によって読み解き「社会的なもの」を見出すという視座が、統計に対する評価を大きく変えることになったのです。

現在の統計になくてはならない確率の法則や推定値、信頼区間や検定などのアイデアは社会科学から自然科学を通して、より厳密さを増していくことになりました。第7章では、ダーウィンの進化論に基づいた生物学や遺伝学、熱力学などにおいて統計が活用されていったということが述べられています。また、19世紀の終わりから20世紀のはじめにかけて、カール・ピアソンらの功績によって統計が「統計学」として数学の一分野で確立することになったことや、気体運動論を通して物理学にも影響を与えたということが述べられています。

次回は

統計で見えるようになるもの、統計で見えなくなるもの