豆腐屋さん

まえがき

今日はとんこつラーメンの日

上記の記事では、豆腐に大半を割いている。

今日も豆腐について、書いてみようと思う。

豆腐

起源と伝来

豆腐は中国で誕生したとされる。詳細は不明である。

古い方の起源では、紀元前2世紀前漢の淮南王・劉安が発明したという説があり、もうすこし新しい方では、8-9世紀の唐代中期に誕生したという説がある。劉安の時代には大豆がまだ中国に存在しなかったという指摘があったりする。

日本への伝来については、奈良時代に遣唐使によって伝えられたという説が有力である。最古の記録は1183年の奈良春日大社の供物帳に「唐符」という記載してあるとのこと。

摂取しにくい大豆

まえがきで載せたNoteでも書いてあるが、大豆というのは非常に摂取が難しい。というのは、消化阻害物質が含まれているからである。

・トリプシンインヒビター:タンパク質の消化を阻害

・フィチン酸:ミネラルの吸収を妨げる

・オリゴ糖:腸内で発酵し、ガスを発生させる

大豆イソフラボンは、主にグリコシド型で存在し、そのままでは吸収されにくい。腸内細菌によってアグリコン型に変換されることで身体に吸収されやすくなる。イソフラボンは、主に糖と結合した形(これがグリコシド型)で存在している、いわゆる配糖体というものである。配糖体の構造は以下のようである。

イソフラボン(アグリコン)+ 糖 → グリコシド型イソフラボンこの形では、分子が大きすぎて、腸から直接吸収されにくい、

腸内細菌が、この結合を切る

グリコシド型イソフラボン → イソフラボン(アグリコン)+ 糖この反応は加水分解の一種で腸内細菌の酵素がこの反応を促進する。イソフラボン(アグリコン)はもとの分子をよりも小さくなり吸収されやすくなるというわけである。体内の化学反応の重要性がわかる。

大豆の栄養

大豆には約35%の蛋白質がふくまれていて、

βコングリシンとグリシンが成分となるが、

βコングリシンは抗肥満、代謝改善効果があり、FGF21の分泌を促進する。FGF21とは線維芽細胞増殖因子21のことである。この21は成長因子が見つかった順番を表しているFGF群は、細胞の成長や分化、代謝調整などにかかわる重要なタンパク群で22種類ある。この21は、ほかのFGF床となり、代謝を調節するのに関与する内分泌因子として機能する、本来は肝臓や脂肪組織、膵臓から分泌されるのであるが、それを促進するということである。

グリシンは血中コレステロール低下作用がある。このほか、神経系に作用し、脳幹と脊髄で抑制性の神経伝達物質として機能する。脳の活動を落ち着かせバランスを保つ、また睡眠を助けたり、ストレスを和らげる。

さらに豆腐は、必須アミノ酸が多く含まれる。

必須アミノ酸とは、体内で合成できず食事から摂取する必要がある9種類のアミノ酸である。

1.イソロイシン:筋肉タンパク質の合成や血糖調節に重要な役割を果たす。

2.ロイシン:筋タンパク質の合成を促進し、筋肉の成長と修復に不可欠である。

3.リシン:コラーゲン合成やカルシウム吸収に関与し、成長に重要である。

4.メチオニン:タンパク質合成の開始に必要で、解毒作用も持つ。

5.フェニルアラニン:チロシンの前駆体であり、神経伝達物質の合成に関与する。

6.トレオニン:免疫系の機能維持や中枢神経系の発達に重要である。

7.トリプトファン:セロトニンやメラトニンの前駆体で、睡眠や気分調節に関与する。

8.バリン:筋肉のエネルギー源として利用され、組織の修復にも重要である。

9.ヒスチジン:ヘモグロビンの合成や組織の成長・修復に関与する。

この全てが大豆に含まれる。ちなみに100gあたりの含有量は以下

・イソロイシン:400mg

・ロイシン:614mg

・リシン:532mg

・メチオニン:103mg(シスチンと合わせて215mg)

・フェニルアラニン:393mg(チロシンと合わせて663mg)

・トレオニン:330mg

・トリプトファン:126mg

・バリン:408mg

・ヒスチジン:235mg枝豆

大豆は吸収されにくいという話だったが、あれ、枝豆はどうなんだという疑問が湧いてくる。大豆と比べ未熟な枝豆は成分が違うらしく消化吸収障害が起きにくい。それは、まずはイソフラボン含有量が少ないので影響が少ないということと、フィチン酸の含有量が低くミネラルの吸収阻害が少ないということである。

このフィチン酸はリン酸化合物で植物の種によく含まれる。ちょっと厄介で、フィチン酸は抗酸化作用があり、老化防止につながる一方ミネラル吸収阻害があるのである。いずれにせよ加熱により分解される。

大豆、枝豆、そして豆腐

枝豆のことを調べるうちに、枝豆、大豆、豆腐のうちどれがいいのか気になってきた。大豆はそのままだと消化不良なので、蒸したもので比較すると、

枝豆が実は栄養価の上でも最強な感じがしてきた。豆腐にカルシウムが多いのは、にがりをいれるためか・・・

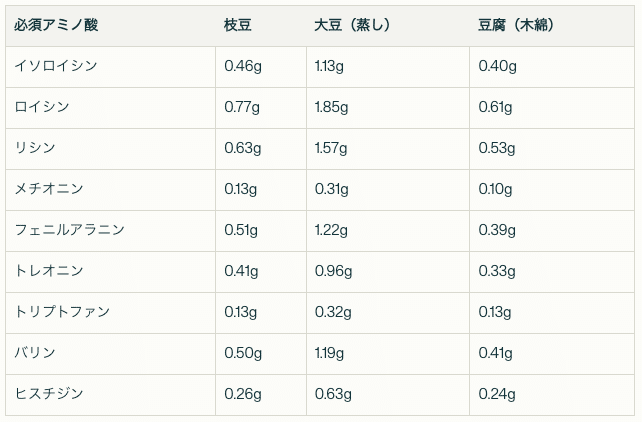

それでは、必須アミノ酸ではどうだろう。

こちらは、蒸し大豆の圧勝である。が、枝豆と豆腐は大差ない。

豆腐について

枝豆、蒸し大豆、豆腐において、それぞれ栄養価を比較したが、

今日は豆腐の日なので、豆腐の肩を持ちたい。

まずは、食べやすいのは断然豆腐である。カロリーも低く、糖質も少ない。

それなりに、必須アミノ酸も入っている。そしてカルシウムもある。

そして、文化的にも深く日本人の生活に馴染みがある。

先々の 時計になれや 小商人

豆腐売りの行商人について、詠んでいる。一人前の商人たるや、「あの豆腐屋が来たから◯時だ」というように時計の代わりのようになれという意味である。以下にパンクチュアルかわかる。一人前の商人はルーチンがしっかりしている。いろいろなことがあるとは思うが行動は変えない。そんなところ一流人の特徴も表している。江戸の粋は、現代性まであるのか・・・

豆腐屋の 娘気が多い 水仕事

豆腐屋の娘が水仕事をしながら、外を通る若者を気にしている様子を描いている。娘が可愛らしく写る。

豆腐買う 声のうるささ 夕涼み

現代は自動車の音がうるさい。自動車のいない江戸の街の音の静寂は今は感じることができないであろう。豆腐を買い求める声がうるさいという感覚はでも想像できる。夕涼みの静かな雰囲気の中の情景を切り取ったようなそんな名句だ。

豆腐屋の 朝は早いと 妻が言い

亭主関白という言葉自体は江戸初期のものであるが、必ずしも一般的ではないようで、昭和の時代にむしろ亭主関白を気取った家庭が増えたのかもしれない。かかあ天下がやはり江戸は似合う。そのほうが実は男性も幸せなのではないかと思う。もっとも21世紀では亭主関白は否定的(前時代的で野蛮)であるので、なにも私がわざわざ書くことでもない。

豆腐屋さんが朝早くから活動しているのだから、早起きなさいと、妻が夫にうながしている様子を詠んでいる。

このように、江戸の人々には、豆腐はかなり浸透し、密着している様子がうかがえる。

豆腐屋

スーパーで買う豆腐よりも、お豆腐屋さんの豆腐のがうまい。

これは断然そう感じる。どこが違うかというとなんといってもその製法であろう。大量生産の効率優先が味を犠牲にしている証拠である。

合成凝固剤とにがりの差なのか細かいことはわからない。

さらに保存料の有無も影響があるのかもしれない。

大量生産は、肝心なイソフラボンの減少、腸内細菌改善効果が損なわれる怖れ、大豆の状態を見極めた製法を無視などデメリットも多くあり、豆腐にとっては致命的ではなかろうか・・・

なにより、風味が違うのが決定的である。近くの豆腐さんを探そうではないか。