【3分で学べる偉人の名言】 災害だらけの人生を過ごした「鴨長明」から、“無常感”について学ぶ

本日の名言はこちら↓

ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず。

よどみに浮かぶうたかたは、かつ消えかつ結びて、久しくとどまりたるためしなし。

世の中にある人とすみかと、またかくのごとし。

本日は「名言」という括りではないかもしれないが、『徒然草』『枕草子』と並び、「日本三大随筆」の一つとされる『方丈記』の冒頭の部分を抜粋させていただきたいと思う。

なぜかというと、最近知人に『人新世の資本論』という本を借りて読み始めたのだが、この本に書かれている「資本主義の成長を追い求める構造的な問題が、地球の資源を食い尽くし、やがて災害や戦争を引き起こす」といった問題提起によって、「災害への備え」について意識しておこうと思ったからだ。

そこで、災害について改めて「歴史」から学ばせてもらおうと思ったのだ。

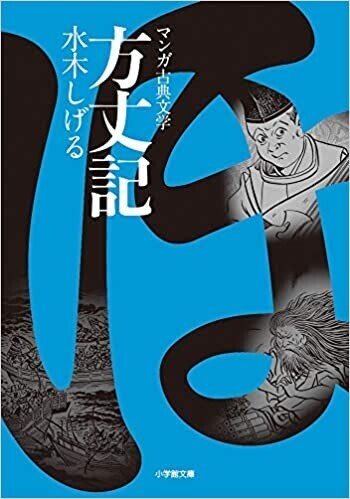

もともと『方丈記』について、内容をほとんど知らなかったのだが、以前ネットで見つけた“漫画”で読めるタイプの『方丈記』を読んだときに、「災害」について書かれた本であることを知った。

『方丈記』の作者である「鴨長明」について“とっても簡単に”説明すると↓

・有名な神社に生まれ、失脚する

・神社でのエリートコースを絶たれたので、歌や琵琶をやってみたら才能が開花する

・後鳥羽院(天皇)に気に入られ、神社のエリートコースへの復帰を推薦されるも、身内からの猛反発によって出世の道が閉ざされる

・出家して「方丈庵」という小さな小屋のような住まいで隠居生活をしながら「方丈記」を書く

といった人生を送っている。

決して自分の思い描いていた幸福な人生ではなかったとは思うが、当時の名誉職である有名神社のエリート職として過ごすよりも、結果として後世に広く名を残すことになったことは本人もあの世で面白がっていることだろう。

さて、『方丈記』の中身に注目してみると、地震・火災・飢饉・疫病・竜巻・遷都(人災)と多くの災害を経験した鴨長明による災害記録のような側面が大いにあることがわかる。

もちろん今の時代のように耐震・耐火設計の建物ではないので、地震や火災が起きた時の被害は甚大なものだった。

せっかく時間をかけて築き上げたものが一瞬にして消失してしまう様を何度も目の当たりにしたようである。

これは「遷都」も同様に、栄えていた平安京から別の場所に遷都することで一気に街が寂れていく様子も、ある種の災害と同じようなものだ。

※なので上で「遷都(人災)」という表現をした。

最終的には出家してお坊さんになったこともあり、“諸行無常”を感じながら過去の災害を回想してみたのだろう。

本日の名言にはこの「無常感」が表現されたものとなっている。

仏教ではこの「一切は常に変化し、不変のものはない」ということを絶対法則としている。

災害も「いつか来る」とわかっていても、それに対する備えはついつい怠ってしまいがちになってしまう。

被災後の「生きるための備え」は怠るものの、災害や事故などで「死んでしまった時の備え」として死亡保険に入るのは面白いメンタリティだと思います。

どうせなら「生きるための備え」もしておいた方が良いと思いますので、いつか来るであろう災害に対しての備えを怠らないようにしておくようにしたい。

ちなみにだが、この「無常感」はマイナス方面のことを考えるだけでなく、プラス思考に考えることもできる。

たとえば「辛く苦しい日々」を送っていたとしても、その日常すらも“無常”なので今の「苦しさ」が「未来永劫続くというわけではない」ということだ。

まさに「止まない雨は無い」「通り過ぎない嵐は無い」ということ。

というわけで、コロナ禍で不安な日々もいつかは終わると信じ、本日も頑張っていこうと思う。