学校で教えるのは知識ではありません

教師というのは授業をする前に「授業案」をいうものを書きます。

こんなふうに授業を進めるというものです。

その授業案をもとに授業をするのです。

そして実際の授業と子どもたちの様子から授業を反省し、より良い指導法を

探っていくのです。

今日はその研究授業の日。

連日連夜、授業案を検討し今日を迎えました。

(これが一年に何回かあります)

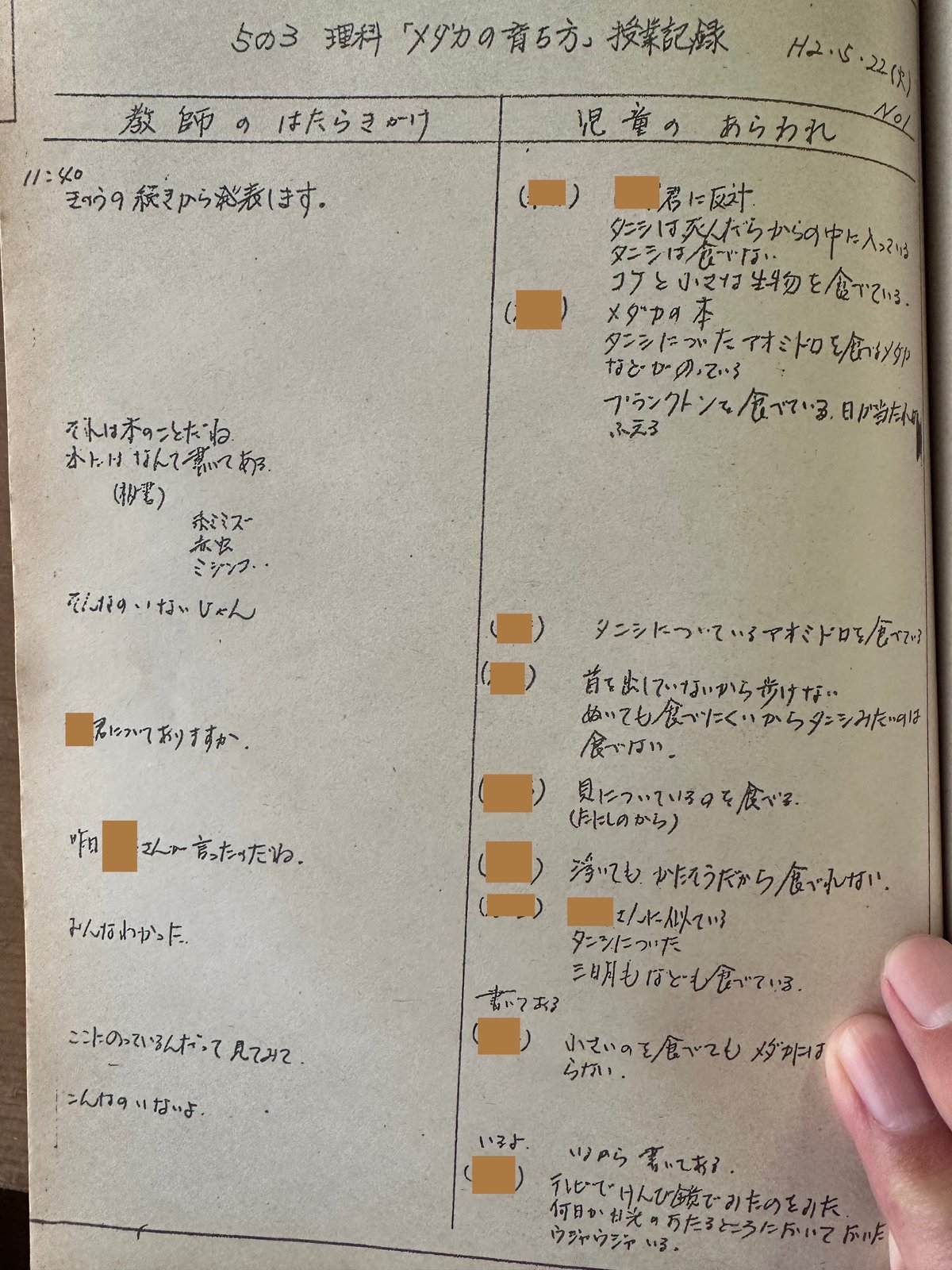

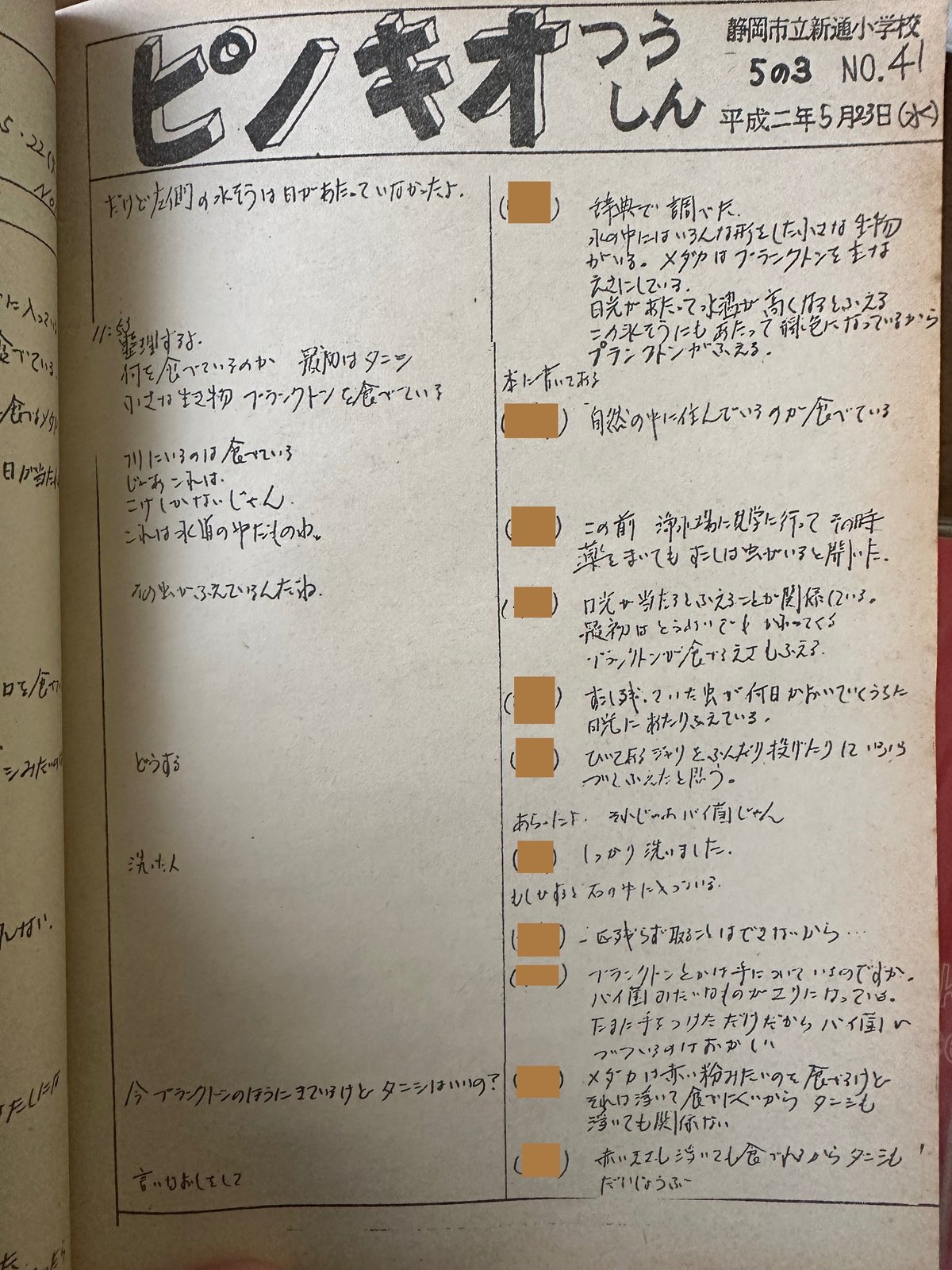

今日は「メダカのエサ」についての授業で、「何も餌をやらないのに

何を食べているのだろうか」という問題でした。

下に載せたのが授業のベタ記録です。

1組の先生が書いてくれました。

子どもたちが次々に発表するので、静岡市の委員会の先生も

びっくりしていました。

「児童の表れ」がたくさんあるということが「良い授業」の

一つの条件であるのです。

そういう意味では子どもたちが大変張り切ってくれて、鼻高の僕は

余計に鼻が高くなってしまいました。

理科の時間に国語辞典も使っています。

その後に実験をしています。

やはり五の三の子どもたちは素晴らしい。

子どもたちが、子どもたちで授業を進めていくのです。

僕は「舵取り」をするだけで良いのです。

そして知識でなく常に「学び方」「調べ方」を指導しています。

学校で教えるのは知識でなく「調べることの面白さ」なのです。