夢幻の彼岸 - 死と意識の境界を巡る旅

朝の啓示

暁の光が窓辺を染め始める頃、私は目覚めた。そして、突如として奇妙な思考が脳裏を掠めた。人は死して後、永遠の夢の中を漂うのではないかと。

我々は生きている間、眠りから覚めれば現実世界に帰還する。しかし、肉体を失った魂は、もはや目覚めることなく、無限の夢の海原をさまようのではないだろうか。

意識の本質を巡る哲学

だが、夢もまた脳が紡ぎ出す幻想ならば、死して脳が朽ち果てれば、夢を見ることすらできないのかもしれない。しかし、人には目に見えぬ心がある。触れることも、捉えることもできないこの非物質的な存在は、死後もなお残り続けるのではないだろうか。

死後の世界 - 夢か、虚無か

残された心もいずれは消え去るのだろう。その間、われわれは夢の中を漂う。甘美な夢であれば幸いだが、悪夢であれば苦悶の日々となろう。その運命は死の瞬間に決まるのだろうか。安らかに息を引き取れば美しい夢の中へ、後悔と懺悔に満ちた最期であれば、永遠の悪夢へと誘われるのか。

臨死体験 - 死の縁を彷徨って

私には臨死体験がある。ただ、心肺停止には至らなかったため、正確には「臨死体験もどき」と言うべきかもしれない。しかし死の門をくぐりかけた経験と言えるだろう。

それは柔道の試合中のことだった。対戦相手は機動隊の猛者。激闘の末、投げ技では決着がつかないと判断した相手は、絞技に切り替えた。私の道場では絞技の技術は教わっておらず、防御法も知らぬまま、私は容易に首を決められてしまった。そして最悪なことに、ギブアップの仕方すら知らなかったのだ。

意識の彼方へ

相手は絞め続け、私はもがくが、ギブアップの意思表示ができず、相手はさらに力を込め絞める上げる。徐々に意識が遠のいていく。「ああ、首を絞められて死ぬというのは、こんな感覚なのか」とぼんやりと思った。

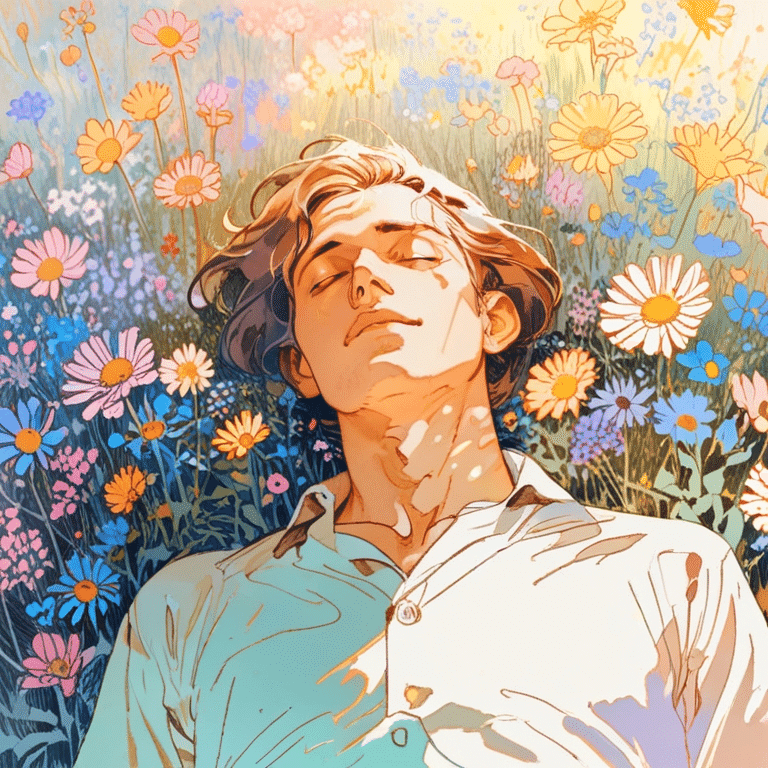

記憶は途中まであったが、ある瞬間、意識がぷつりと途切れた。気がつけば私は美しいお花畑の真ん中で寝ていた。そこは、信じられないほど美しく、心地よい場所だった。柔らかな光に包まれ、そよ風が優しく頬を撫でる。何かがふわふわと私を包み、ずっとこのまま眠り続けたいという気持ちに満たされていた。

現実への帰還

しばらくすると、何か大切なことを忘れているような感覚に襲われた。懸命に思い出そうとする。そして突然、閃いた。今日は稽古の日だ。機動隊との練習試合がある。遅刻してしまう―

起き上がろうとした瞬間、周囲が暗転し、何かに引っ張られるように飛んでいく。気がつくと、私は自分の布団の中にいた。「まだ朝なのか」と思った瞬間、現実の世界に引き戻された。

畳の上で正座する自分。審判の「大丈夫か?」という声が耳に届く。長い時間が経ったように感じたが、実際はほんの一瞬のことだったようだ。

死と夢の境界線

あの体験は何だったのだろう。もし戻らなければ、私は本当に死んでいたのだろうか。それとも、単に脳への酸素供給が絶たれ、幻覚を見ただけなのか。

死後の世界と夢の境界線。それは今なお、私の心に深い謎として刻まれている。

いいなと思ったら応援しよう!