本の歴史をわかりやすく読み解く【粘土板、パピルス、コデックス】

「歴史あるところに書物あり」

そう言っても過言ではないほど、歴史において本は重要な役割を果たしてきました。

本は人を動かし、人が歴史を動かすという大きな役目を担ってきたからです。

本はいつでも参照できます。電源もいりません。必要とあらば、ページを破ってメモにもできます。

こうしたメリットは今となっては当たり前ですが、本の歴史を遡ると奥が深いことに気付かされます。

古代から中世、そして現代にいたるまで人々は本を使って世界を変えてきました。

あるときは徴税記録として、あるときは専制君主であることを国民に認識させるための道具として。

科学技術の進歩や宗教活動、時には笑い話にいたるまで、本はあらゆる方向性を持って人々の行動を支えてきました。

これから詳しく解説していきますが、世界最古の書物はメソポタミア文明で用いられた粘土版で、それは紀元前3500年にまでさかのぼります。

それが少しずつ姿を変え、グーテンベルクの活版印刷による発明を経て、現在は電子書籍という新たな書物が登場するに至っています。

本の歴史を読み解くには、まず本が歴史にどんな影響を与えてきたかを大まかに捉える必要があります。

そして、グーテンベルクの印刷革命以後の書物の在り方を考え、現在の電子書籍の誕生から今後の書物のカタチについて見ていきましょう。

本の歴史は様々な背景と動機によって彩られています。

ここでは本の歴史を世界の地域別にそれぞれ考えていき、どのようにして本が進化し、広まっていったのかを解説していきます。

メソポタミアの最古の書物とは?

まずはメソポタミア文明によって誕生した書物についてです。

メソポタミアはチグリス川・ユーフラテス川の間の地域のことを指し、ギリシャ語で「2つの川の間」を意味します。

メソポタミアでは最古の書物である粘土版が発見されています。紀元前3500年頃のことです。(画像出典:縄文と古代文明を探求しよう)

この粘土版はシュメール人によって発明された楔形(くさびがた)文字で彫られています。

粘土版は天日干しをすることで比較的簡単につくることができ、粘土版は税金の徴収記録や法律を記すのに用いられました。また、神話や神々への賛歌を記すのにも用いられています。

こうした粘土版は重量があり、持ち運ぶのに不便なため、次第に姿を消していくこととなります。

エジプトのパピルスと羊皮紙の登場

パピルスとは葦(あし)という植物の茎の繊維質からできたものであり、エジプトがパピルス紙の生産を独占していました。

パピルスは必要な大きさに切る事ができ、また巻物状にすることもできました。

紀元前1世紀以降には、羊皮紙が登場し、パピルスと競合するようになります。

羊皮紙とは動物の皮からつくるもので、耐久性があり、折ったり縫ったりするのにも耐えることができました。

動物の皮は牛や羊、ヤギやウサギの皮を用いていて、こうした皮を乾燥させてつくっていました。

古代中国では竹や木に文字を書いていた

続いては古代中国についてです。

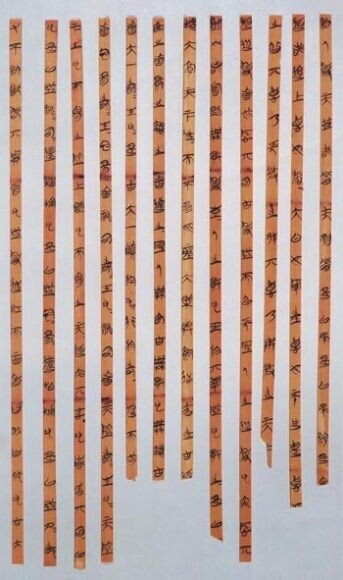

中国の最初の書物は『簡牘(かんどく)』と呼ばれるもので、薄い竹片や木片に消えにくい墨で文字を書き、それを麻や絹、革のヒモで1つにまとめられています。

こうした書物は腐敗することがなく、墨の文字もかすれにくいため、長く利用されていたと言われています(画像出典:酔中夢書)。

書物は当初、役人や軍人の制度を定めるために使われていましたが、やがて学問にとって不可欠な道具となり、哲学・医学・天文学や地図の制作に用いられるようになります。

また、紙の発明は中国で始まったとも言われており、西暦105年に中国の漢で宦官(かんがん:去勢された役人)をしていた蔡倫が発明したとされています。

中国人や木版印刷の発明もしており、最古の印刷本は『金剛般若経』です。

日本が生んだ世界初の小説『源氏物語』

日本に本が伝わったのは平安時代のことです。

蛇腹(じゃばら)式の本が中国から伝わり、「折り本」として広く知られるようになります。

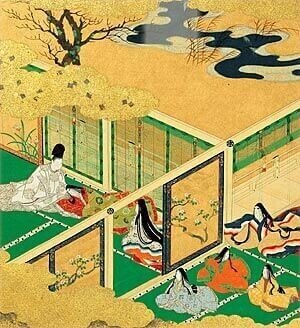

12世紀以降に最も人気を得た小説が、宮中の女官であった紫式部の『源氏物語』です。

『源氏物語』は宮中の恋愛や性の駆け引きを描いたロマンスで、宮廷で読まれており、天皇にも読み聞かせがされていたと言われています。

本文に加えて、折り本には挿絵が入れられています(画像出典:徳川美術館)。

『源氏物語』は世界初の小説と言われており、折り本の場合は金箔などで豪華に装飾されているのが特徴です。

現在の書籍の原型となった「コデックス」とは?

「コデックス」とは、現在の書籍の原型になった冊子状の本のことを言います。

本来は木の上に蝋(ロウ)を塗って、文字を記し、綴じたものを指します。

コデックスが流行るまでは巻物が普及していましたが、巻物は長い物で10メートルにも及ぶものがあり、ページの区切りや索引もなく不便なものでした。

そうした不便を解消したのがコデックスです。

コデックスは読む時に両手が自由に使えることや、コンパクトで扱いやすかったため、広く普及していきました。

ページに番号をふったり、索引を追加することで、必要な文章や用語を参照しやすくなったことも大きな進化と言えるでしょう。画像は「シナイ写本」のコデックス(引用元:羊皮紙工房)。

ここまで、簡単ではありますが、本がどのように生まれ、どのように進化してきたのかを紹介してきました。

▶ 最短30日間で英語の本が読めるようになる【洋書の超入門講座】はコチラ