「日本」の英語呼称「Japan」マレー語移入説について考えてみた(承前の4)

前回の投稿から、かな〜り間が空いた。

図版研はレトロ図版マニアのヒミツ結社だから、図版がないことには何ごともはじまらない。今回の連載開始当初の予想よりもまたまた記事が長くなってきてしまい、『The handy shilling atlas of the world』と『平凡社カラー世界史百科』の2冊だけの使いまわしではそろそろツラくなってきた。

この連載を書いているヤツにしても、調べモノは好きだけれど文章を書くのはどちらかというとおっくうな方なので、「これは♥」とおもう図版が添えられないのでは「よし続きを書くぞ!」という気持ちになかなかなれない。

……ということで、段ボール箱の山積みのなかから図版資料を掘り出すのに時間を喰っていた。しかもそれと同時に調べモノもやっているうち、ヴィクトリア朝時代のマレー語辞書に、おもいがけずケチャップの語源についての記事を見つけてしまって、そちらを追っかける方へ突っ走っていったりしていたものだから、なおさらのびのびになった。

別にこれは〆切りのある仕事というわけでもなし、しかも寄り道をしていたおかげで「Japan」の語源についてのあらたな資料も見つかったのだから、決して無意味な中断ではなかった……ということにしておこう。

海峡殖民地時代のマレー語環境

ヘンリー・ユールがインド帝國俗語事典『Hobson-Jobson』に不正確な引用をなさったせいで、どうやら『Oxford English Dictionary (OED)』の『Japan』語源情報にも間違った綴り「Jăpung」「Jăpang」として載せられてしまっているらしいのだが、その典拠となったジョン・クローファードによる2冊のマレー語辞書『A Descriptive Dictionary of the Indian Islands & Adjacent Countries』+『A grammar and dictionary of the Malay language with a preliminary dissertation』によれば、英語「Japan」は古い(現代マレーシア語やインドネシア語とは綴りの異なる)マレー語「Jâpun」「Jâpon」に由来するという。

そしてこのマレー語は華語から移入され、ポルトガル人によってヨーロッパへ伝わった、とみられていた。これが「「ジャパン」マレー語経由説」だ。

☝前回の記事で紹介したように、「日本」を意味する華語がマレー語→ポルトガル語経由で十六世紀後半までに英語に入って、「Iapan(=Japan)」「Iapon(=Japon)」などと書かれるようになったという説が「んん、たしかにそれっぽい☆」とおもえるかどうかを確かめるには、ジョン・クローファードがご自身のマレー語辞書に「Jâpun」「Jâpon」として収録された十九世紀半ばまでの当地の公用言語環境がどのように変わっていったのかをざっくりとは把握しておかないと、お話にならないだろう。

華語がどのようにしてマレー語に入ったかを調べるには、まずマレー語そのものの歷史をある程度みておくことは避けられないとおもう。

しかし、今までまったく関心を払ってこなかったテーマだし、だいたいこの地域の歴史にしても「大英帝國が海峡殖民地をおくまではオランダ領で、その前がポルトガル領で、その前がムスリム王国でヒンドゥー王国、だったっけ? どれがいつだかしらないけれど」という程度のごく大雑把な認識しかないようなていたらくだったため、ゼロから調べないと書きだそうにも何も書けなかった、というのも、なかなか投稿再開ができなかった原因のひとつではある。しかもマレー語はおろか、オランダ語もポルトガル語もすっきりさっぱりわからないのだから、容易なことではない。

アジア政経学会『アジア研究』第4巻第3号(1958年)に載った☟内田直作「マラヤ連邦の独立とその政治経済的背景」

の「二 産業開発と保護領体制の成立」章「Ⅰ 自由貿易の拠点としての植民地領有」項をみると、海峡殖民地ができるまでのマレー半島におけるイギリス東インド会社の動きが p. 104(PDF3ページ目)に次のようにまとめられている。

一七九一年にケダーのサルタンとの間にペナン島租借の条約締結、一八〇〇年には食料確保のため同島対岸のウエルズリ= Province Wellesley の譲渡をうけたが、マラヤ内地の領土支配には何等の関心をもつまでにはいたらなかつた。現地の産業開発よりも本国の産業革命の進展にともない、アダム、スミスの国富論に支持される本国製品の輸出に重点をおく自由貿易拡大化の方向に進み始めていた。一八一九年一月三十日には東インド会社員のラッフルズ= Sir Thomas Stanford Raffles はジョホールのサルタンと条約を結んでペナンよりも更に重要な貿易拠点としてのシンガポールに植民地を設定した。ついで、一八二四年英和間ロンドン条約によるマラツカの領有により、ペナン、シンガポールとともに当地の東インド会社の利潤源泉の対清貿易と地方貿易の通路であるマラツカ海峡における貿易拠点としての海峡植民地= Straits Settlements の成立をみた。

文中1824年の「英和間ロンドン条約」というのは「英蘭間ロンドン条約」のあやまりかとおもうが、つまりマラッカ海峡を境としてマレー半島側をイギリス、マレー諸島側をオランダの活動範囲として、両国間で無用なもめごとが起きないように植民地支配地域を取り決めた、いわゆる☟「英蘭協約」を指している。

広島女学院大学『広島女学院大学論集』第8巻(1958年)掲載の☟清水慶秀「旧英領植民地時代のMalayの教育」

冒頭「〔Ⅰ〕 緒言」にあるように、当時大英帝國のマレー半島における版図は「海峡殖民地」のほか、保護領としての「マレー聯邦(Federated Malay States)」、マレー非聯邦(Unfederated Malay States)」の3つの領域により成っていたという。

☝ページの下半分の3図が昭和初期当時の海峡殖民地地図。左側の図「7 馬來半島」の、赤く塗られたペナン Penang ・ウェルズリ・ディンディン Dinding ・ムラカ Melaca ・シンガポール Singapore が狭義の海峡殖民地、3つの地域にわかれた赤い縦縞の4藩王国、クダー Kedah ・クランタン Kelantan ・トレンガヌ Trengganu ・ジョホール Johor が英國保護領となった非聯邦、その合間の(見えづらいけれども赤い点々模様がある)ペラ Perak ・スランゴール Serangor ・パハン Pahan ・ヌグリ=スンビラン Negri-Sembilan の4州がマラヤ聯邦で、これを総称して広義の「海峡殖民地」と呼んでいたようだ。

このころまでにはマレー語・英語・華語・タミル語それぞれによる初等教育をおこなう学校がつくられ、またイギリスのパブリック・スクールをモデルにした寄宿生男子校として、統治者階層である王侯貴族の子弟が通うためのマレー・カレッジ Maley College と、それから一般庶民向けのスルタン・イドリス師範学校 Sultan Idris Training College とが開設され、後にマレー人が独立へ向かう際に主導的な役割を果たす人物たちが育っていったことが、東南アジア学会『東南アジア—歴史と文化—』2005巻34号(2005年)に載せられた左右田直規「植民地教育とマレー民族意識の形成」を読んでみるとわかる。

マレー語師範学校の名は、マレー人教育に尽力された☟ペラ藩王国第28代スルタン Idris Murshidul Azzam Shah を記念してつけられたという。

ちなみにこの「汗」はもちろん「汗(・ω・;)」とかじゃなくて、遊牧民族国家の王の称号(たとえばモンゴルのフビライ汗など)に使われた「汗(可汗)」をスルタンの意味に宛てたのだろう。あんまり適切じゃない気がするけれども、文教大学『文教大学国際学部紀要』第20巻1号の☟丸山鋼二「新疆におけるイスラム教の定着:東チャガタイ汗国」

に例示されているように、モンゴル帝国の後継国家のうちにはムスリム化したところがいくつもあるので、その意識に引っ張られたのだろうとおもう。

それはさておき、こうした教育体制が確立されたのは1867年に海峡殖民地がインド帝國から大英帝國殖民省へ移管された後のことだそうだ。☝清水の論文 p. 68 (PDF2ページ目)の「〔Ⅱ〕 教育の沿革と行政」と、それから☟「Raffles Institution」公式サイトの「Our History and Museum」

によれば、1816年ペナンに Penang Free School 、1823年にはシンガポールに Raffles Institution が設立され、それから次第に私立学校などがつくられていったらしい。こうした初期の殖民地教育機関は英語かマレー語のどちらかで教授されていたそうだ。☝清水論文の「〔Ⅲ〕 教授用語の問題」章には、次のように解説されている。

印度やアフリカに於ける英国の植民地教育政策が、原則として原住民土語による原住民の教化をめざしながらも、実際にはその用語政策において二国語使用教育(Bilingual Education)を避けることができなかつたのに対し、英領マレーには特別な場合を除いて一般的には二国語使用学校は存在しなかつた。これはマレー語(Malay)が土着民の主語であつた許りか、英国人のマレー来着以前に於てすでにすべての人種に対する共通用語となつており、若干の大都市を除いて、他のすべての都市に於いて土着民、移住民の交際語となつていた事に起因するものである。事実マレー半島生れの支那人にとつてマレー語は全く自国語同様であつた。マレー半島の数多くの土語の中から、官立土語学校(Government Vernacular School)の公式の教授用語として、更には官庁及び法廷の公用語として、マレー語が採択されたのは或程度まで必然的なことであり、またその教育政策上最も賢明な処置であつた。それ故マレー語を教授用語とするマレー語学校(Malay Vernacular School)が、必然的に原住民教育組織の根底となるに至つたのである。

オランダ東インド会社進出時代のマレー語環境

次に英蘭協約締結よりも前、オランダが東インド殖民地化をすすめた十七世紀初頭〜十九世紀前期のことについてみてみたい。

1595年にアムステルダムの富商たちが船団を仕立てて、胡椒をはじめとする香辛料などの東洋の高価な品々を自ら仕入れてひと儲けしようと送り出してから、連合東インド会社設立、インド亜大陸沿岸そして東インドの島々での拠点設立、さらに南支那海・東支那海への進出といった一連の活動については、公益財団法人ニッポンドットコムのサイト「nippon.com」に載っている広島大学の太田淳によるご記事☟「オランダ東インド会社からみた近世海域アジアの貿易と日本」に大層わかりやすくまとめられているので、ご興味がおありの方はお読みになるとよいとおもう。

☝ここに書かれているように、自国の商社同士で争って香料などの値がつり上がるのを嫌ったオランダ本国で、1602年これらを一本化して連合東インド会社(Vereenigde Oostindische Compagnie、略称VOC)を立ち上げ、1605年には重要な香料産地のマルク諸島に要塞を築いた。

東京大学史料編纂所『東京大学史料編纂所研究紀要』第29号(2019)に載った☟レオナルト・ブリュッセイ+橋本真吾+松方冬子「東アジアにおけるオランダ東インド会社の盛衰」

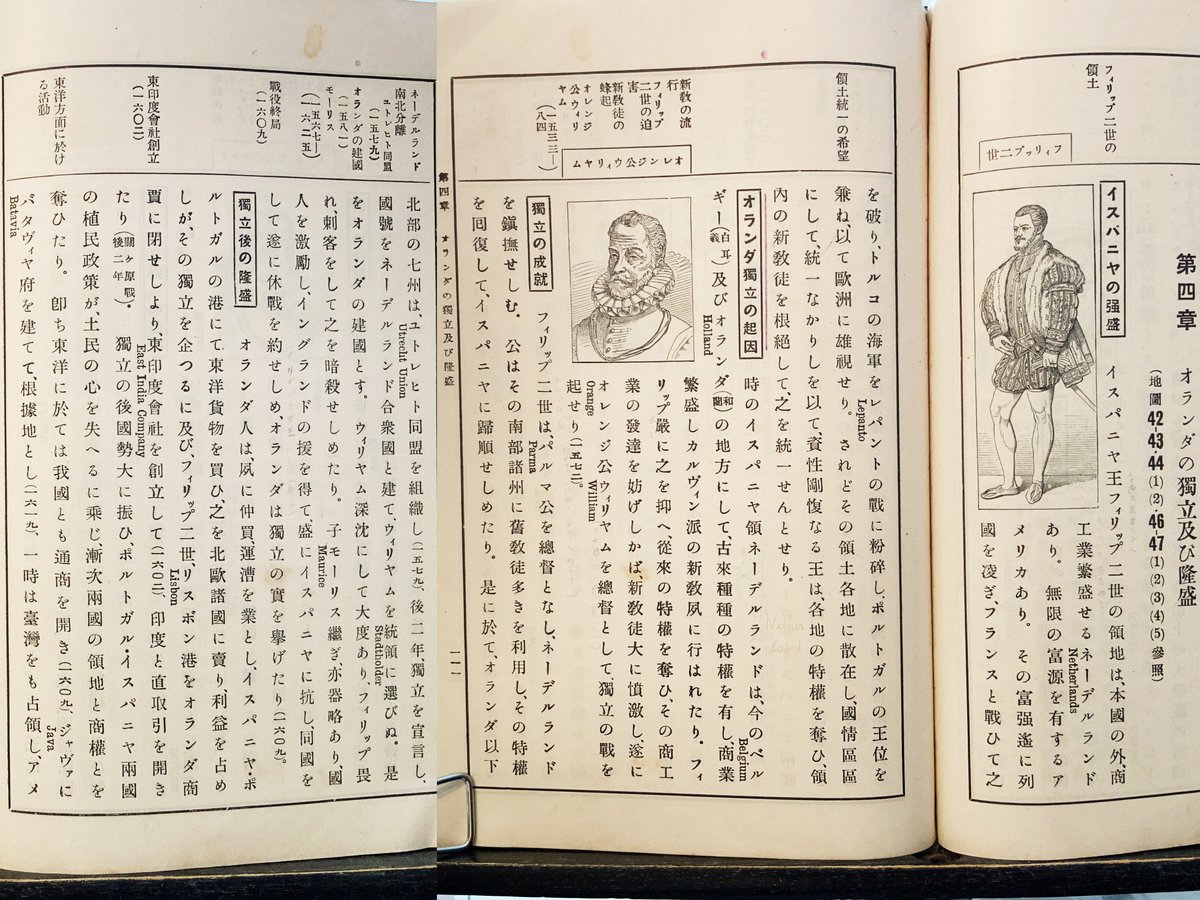

の p. 39 (PDF4ページ目)「オランダ東インド会社対ポルトガル領インド」章によると、スペインの支配下にあったオランダはポルトガルと友邦であったが、スペイン王フェリペ二世のネーデルラントの商業特権とプロテスタント教徒に対する強権発動に対しての反撥から1572年に始まった独立戦争と、1580年フェリペ一世としてのポルトガル王即位の影響で、「昨日の友は今日の敵」を地でいく宿敵同士の間柄に急転回してしまったという。

そのため、競ってアジアを訪れるようになった当初はポルトガル船とできるだけかち合わないように努めていたネーデルラントの船が、十七世紀にはスペイン船ともども遠慮なく襲っては掠奪する海賊行為を重ねるにいたったのだそうだ。

とはいえ同章の終いのところを読むと、オランダはマラッカ海峡を押さえるのにかなり苦労したらしい。

初期の段階で、オランダ人はポルトガル人とスペイン人から、モルッカ諸島での香辛料貿易をめぐる主導権をもぎ取ったが、東南アジア貿易において戦略的に重要な位置をしめたポルトガル領マラッカを制圧することには失敗した。オランダ東インド総督のヤン・ピーテルスゾーン・クーンが1619年に会社のアジアでの本拠をバタフィアに置いてから、オランダ人は香料諸島における支配力を強め、マカオのポルトガル人にそれまで完全に抑えられていた中日貿易からの分け前を獲得するべく、幅広い戦略を立てる機が初めて到来した。

ブリュッセイは p. 44 (PDF9ページ目)「オランダ人対イベリア人の競争」章の書き出しで、次のように語っておられる。

オランダ東インド会社の存在の最初の20年間に、はじめオランダ人は香料諸島におけるスペインとポルトガルの存在に挑み、現地の支配者と条約を結び、戦略上重要な島を強引に占拠し直接支配下におくことで香辛料貿易に勝利した。ポルトガル領のマラッカ、そして結果的としてマラッカ海峡の支配権をとり損ねたことで、オランダは1619年にインド洋と南シナ海の主要な代替航路としてスンダ海峡の北端部のジャワにバタフィア本部を設立した。それから、日本との生糸から銀への貿易における取り分を獲得するために中国市場の開放に注力したのだった。

大型帆船がマラッカ海峡を通らずにジャワ海に入るには、スマトラ島とジャワ島との間のスンダ海峡を通るのが最も近道、だからそこからほど近い、後にオランダ人によってバタフィア Batavia と呼ばれるようになるジャカトラが拠点として択ばれるのは道理。とはいえ、波の荒いスマトラ島の外洋側を渡らねばならない危険はあるのだが。

マラッカのポルトガル人拠点は1641年、5年もかけたオランダ艦隊の海上封鎖についに音をあげて明け渡されたという。p. 45 (PDF10ページ目)には、このように書かれている。

……1636年には大規模な艦隊が派遣され、ポルトガル領インドに対して本

格的な攻撃を仕掛けたのであった。すなわち、東インド総督のアントニオ・ファン・ディーメンが、「ポルトガル人がインドから出るのを手助けする時がやってきた」と述べたように、その年、オランダ人は戦略的に重要なポルトガルのマラッカに対してその南シナ海とインド洋との主要航路の封鎖を行い、そして長時間の包囲の後、1641年にマラッカを陥落させたのであった。……

京都大学東南アジア研究センター『東南アジア研究』Vol.21 No.1(1983年)に掲載された☟ブリュッセイの論文「オランダ東インド会社とバタヴィア(1619-1799年)」

を読んでみると、オランダ東インド会社の司令塔だった「十七人会」という組織は、どこまでも会社の利潤と自らの利益とを最優先とし、本国から現地へ移り住んだ自由市民や華人の移民などには自治権も自由貿易の権利も与えず、現地の会社職員も私腹を肥やすことにばかり汲々としていたようだ。

そのため、砂糖を煮詰める燃料用としての濫伐により後背地の森林がまったくうしなわれ、また無理な連作によって土地がやせ、製糖工場の廃液で川も市中を縦横にはしる運河も汚泥に埋もれ、衛生状態が悪化して逃げ出す市民が後を絶たず、十九世紀のはじめごろにはほとんど廃墟と化してしまっていたらしい。

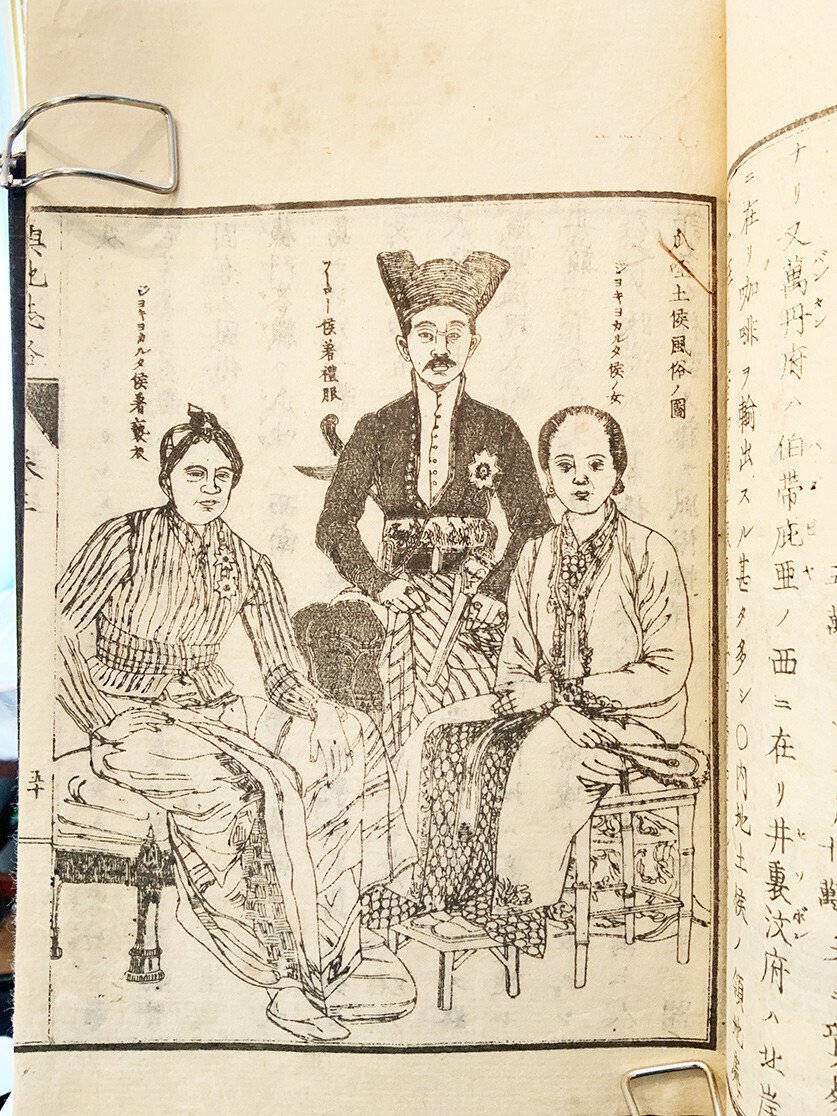

☝明治初期の纂訳地理書『輿地誌畧』で「第宅極メテ清麗」と紹介されている、バタフィア提督公邸の庭園風景。こうした光景も、当時すでに「むかし話」になっていたのだろうか……。

こんなありさまだから、イギリスの海峡殖民地において熱心にすすめられていたような現地人教育などは、二十世紀になるまではほとんど考えられてもいなかったものとおもわれる。

しかし交易や殖民地支配をおこなうにあたっては、現地人とのコミュニケーションのために、当然ながら現地語をある程度以上は読み書きできるようになっている必要があった。

当時マレー語は、アラビア文字をベースに、アラビア語にはない音をあらわす5文字を追加した☟ジャウィ文字で書きあらわされていた。

☟舟田京子の博論「インドネシア・マレーシア両国独立後の言語協力に関する史的考察」

の Honbun-4238_04.pdf 「第一章 インドネシアにおける社会変容と言語綴りの変遷」冒頭には、「はじめに」として次のように書き出されている。

現在インドネシア共和国の国語となっているインドネシア語は固有の文字を有しておらず、イスラームの普及以降ポルトガル、イギリス、オランダ来航までアラビア文字に多少手を加えたジャウィ文字が使用されていた。しかし次第に支配権を拡大して行ったオランダ人は貿易や植民地政策遂行上ローマ字を導入し始め、マレー語の辞書や文法書等も 17世紀初頭より彼らの手で作成されることとなった。

それと同時に文字もジャウィ文字からローマ字に置き換えることになるが、これが容易な作業ではなかった。促音、濁音、母音などの表記が個人個人で異なり、同じ単語でも異なる表記となり、オランダ人、インドネシア人が個々に綴りの作成に着手した。しかし民衆にこれらの綴りが普及するには時間を要した。このような状況で独立を迎えることとなる。

p. 18 (PDF5ページ目)からの「第二節 インドネシア語綴りと社会状況」には、1865年にマレー語がオランダ語に次ぐ第二公用語に制定されて以降の綴字法の移りかわりについてくわしく解説されているが、それ以前はそれぞれのオランダ人が、その土地の方言を耳で聴いた主観でテキトーに音写していたため綴りがまちまちだった、ということだ。

ポルトガル殖民地、そしてムラカ王国時代のマレー語環境

ポルトガル船がはじめて東インド目指して出帆したのは1505年のこと、そしてすでに我がものとしていたケニアのモンバサ・インドのゴアを経由して、マラッカ海峡に進んだのは1509年だったのがマガリャンイスの伝記、☟シュテファン・ツヴァイク+関楠生+河原忠彦『マゼラン』の「第二章 インドのマゼラン 一五〇五年三月〜一五一二年六月」を読むとわかる。

前年アルブケルケがゴアを攻め落としたことを聞き及んで警戒していたムラカ王の手勢に襲撃されて、このときはポルトガル人の方が追い払われた。

それからわずか2年後の☟1511年、再び押し寄せてきたポルトガル船団の攻勢によってムラカ王國はあっけなく滅んでしまったのだから、まぁ手が早いこと……と呆れるほかはない。

しかし、ムラカ王國の言葉だったムラユ語、つまりマレー語が一緒に衰えてしまったりしなかったのは、東南アジアのひろい範囲にわたって交易と宗教の共通語としての確固たる地位をすでに築き上げていたからだろう。

☝舟田はその論文第一章 p. 15 (PDF2ページ目)「第一節 インドネシア語綴りの誕生」に、次のように書いておられる。

……マレー商人が商売のためにスマトラ、ジャワ、カリマンタン、スラウェシ島をはじめとする島々、特に各地の港市国家を巡り、マレー語文法が単純で受け入れられやすいこともあり、沿岸部を中心に広範な地域に広まった。マラッカ海峡を中心とした現在のマレー語圏の地域と貿易をするインド、中国、アラビア商人も交易を円滑にするためマレー語をリンガフランカとして使用することとなる。7 世紀を頂点にスリウィジャヤ王国の勢力の拡大と共にインドネシア語使用領域も広まっていった。

文中の「リンガフランカ」については、以前も(まことに手前勝手ながら)ご登場いただいた☟慶應義塾大学の堀田隆一によるご解説がくわしい。

ちなみに、このころに使われていた「グランタ(パッラヴァ)文字」というのは☟こーゆー くるくる ころころ した、ヒンドゥ系ブラーフミー文字の派生形なのだそうだ。

話をもとに戻そう。つづいてイスラーム化とそれに伴う文字の変更についてのご解説がある。

アラビア商人の増加と彼らの宗教であるイスラームが伝播したことにより 13 世紀に入ると北スマトラ北端のアチェからイスラーム化が始まり、次第にヒンドゥ教、仏教に取って代わっていった。これに伴いそれ以前に使われていたパッラワ文字からアラビア文字へと移行した。……マレー語の tj,nj,g,ng,pの音がアラビア文字では表記できないため、本来のアラビア文字に新しい符号を付け上記の音を表現した。これをジャウィ文字といい、1300 年代から第2次世界大戦まで宗教、商業分野で使用されていた。

ただし☟ブルネイ=ダルサラームでは、引き続き今でもジャウィ文字が使われているらしい、とほかの note ユーザのご記事を引っ張ってきてみたり。

ジャウィ文字の元となったアラビア文字にはご存知かどうか、母音をあらわす字が「ا (a)」「ي (i)」「و (u)」の3つしかない。しかしマレー語には、母音が6種類もある。

東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所『Field+ フィールドプラス』誌 no.16 (2016年)の☟坪井祐司「文字からみたマレーシアの民族、社会」

p. 20 (PDF1ページ目)左下の表にあるように、6つの母音を無理矢理(?)3つの文字に押し込めているため、同じ綴りで複数の読み方ができてしまう+母音だけ異なる語の見分けがつかない、という難点がある。

それゆえ特にインドネシアでは、現地人に自国語を使わせることに熱心ではなかったらしいオランダ人の殖民地だったこともあって、「ルミ Rumi」と呼ばれるローマ字への切り換えが早くから進んだらしい。

その一方で、☟日本マレーシア学会会報『JAMS News』誌 No. 25 (2003年)の研究会報告「ジャウィが結ぶマレー世界研究」

で西芳実が紹介しておられる西尾寛治のご研究発表「マレー語圏におけるジャウィの概念」のなかで、地域共通語の文字として次のような「利点」を挙げておられる。

……アラビア文字を応用して作られたジャウィは、母音をほとんど表記せず

に子音によって表記する。このため、話し言葉では母音の違いとして現われるマレー語の方言差が、ジャウィ表記のマレー語では表面化しない。これは、話し言葉のマレー語を共有しない人々の間で書き言葉のマレー語が共有可能であることを意味する。……

このご指摘には「おぉ、なるほど〜☆」と、おもわず唸らされた。

つづけて、「東南アジアにジャウィをもたらした人々」についてのご考察についても概略が紹介されている。

また、西尾は、……アラブ・中東地域やインド出身のムスリム商人やイスラム宗教学者の存在に注目した。アラビア語とマレー語の双方を駆使するこうした人々の存在が、インドやアラブ・中東地域とマレー世界を媒介すると同時に、マレー世界の人々を互いに結びつける役割も果たした。西尾は、このような点でジャウィがマレー世界の形成を促したとまとめた。

こうした人々のなかにはさまざまな地域の出身者がいたようだが、なかでもインド亜大陸の西側の付け根あたり出身のグジャラート人ムスリムが大きな役割を担っていたらしい。

奈良工業高等専門学校『研究紀要』第54号(2018年)

に載った藍澤光晴「「東アフリカ沿岸地域経済圏」とグジャラート商人」の「1. はじめに—「東アフリカ沿岸地域経済圏」の歴史的概念—」章の p. 30 (PDF2ページ目)には、次のような解説がある。

……15世紀末から、ポルトガルによる環インド洋世界への侵入は、それ以前、すなわちグジャラート商人が、東アフリカ沿岸地域で展開していた商業ネットワークに大きな打撃を与えた。近代以前、キルワ Kilwa を中心に繁栄していた東アフリカ沿岸地域の海洋都市国家群 City-States は、ポルトガルによって大きなダメージを受けたのである。

しかし、ポルトガルのアジア支配は、おもにグジャラート商人からもたらされる関税によって支えられていた。ポルトガルの環インド洋経済圏の支配の確立とグジャラート商人による公益の繁栄は、コインの表と裏の関係にあったのである。

ポルトガルの後にオマーン王が、東アフリカ沿岸地域に於いて覇権を握るのだが、しかしオマーン王の経済的基盤も、やはりグジャラート商人によって支えられており、グジャラート商人の経済活動は、より一層の繁栄の時期に入った。イギリスの支配が強まりつつあった19世紀中葉以降も、グジャラート商人の経済活動は活発化していた。

13世紀から14世紀にかけての環インド洋文明圏の基本構造は、ポルトガルが本格的に進出する16世紀初頭まで、大きく変わらなかった。……

☝二十世紀初頭あたりのインド人風俗。ただし右の写真で子どもらに囲まれているおじさんは、農商務省から現地へ派遣されていた日本人技師らしい。

ところで、☝舟田論文第一章第一節 p. 16 (PDF3ページ目)には「マレー語では最古の辞書」とされる、フレドリッヒ・デ・ハウトマン Frederick de Houtman が 1608年に出したという『Spraeck en Woord-boek inde Maleysche ende Madagaskarsche Talen met vele Arabische ende Turesche Woorden』

を挙げておられるが、☟ユトレヒト大学 Universiteit Utrecht で公開しておられるもの(例によってかな〜り重たい……)をざっと眺めてみても、どうやら「日本」を意味する語は載っていなさそうだった。

題名がしめすとおりマレー語・マダガスカル語のほか、アラビア語とトルコ語も載っている。こうした複数の言葉を、当時インド洋沿岸交易を担っていたグジャラート人をはじめとする商人たちは自在に操っていたのだろう。

なおマダガスカル島には十八世紀末、マレー系のメリナ人による統一王朝があったのだそうだ。

さて、十七〜十九世紀に刊行された「Japan」を意味するマレー語が載っている辞書をこれから紹介しようとおもったのだが、すでにだいぶ記事が長いので一旦ここで打ち切って、次回にまわすことにしよう。