ピアノ5重奏曲第2番op.81(A.ドヴォルザーク)を分析してみる(第1楽章)

きっかけ

今度の演奏会で取り組むことにして、練習を始めたら次の2つのことを感じました。

・8年前に演奏した時より技術的に余裕がありそうなので、新しい取り組みを始めたい

・そもそも練習しながら構造的にちゃんと理解したいという思いが昔より強くなった

そんなわけで、この曲についての分析みたいなことをアマチュアながらにやってみようと思いました。参考にしている演奏はヤンセン、ブロフツィン、グロス、マインツ、フォークトという神メンツ。下にはターカシュ四重奏団+ヘフリガーの楽譜付き動画も載せておきます。この記事のおすすめの見方として、パソコンで下の楽譜付き動画出して止めながら、スマホやタブレットでこの記事見る方法がいいかもしれません。手元に2台なかったら記事読んだ後に楽譜付き動画見るだけでかなり見方変わると思います。

本記事で参考にしている楽譜はIMSLPからとっています。

第1楽章→第3楽章→第4楽章→第2楽章という順番で(2は飛ばすかもしれないので)、この記事はひとまず第1楽章で完結できればと思っています。第1楽章はかなり典型的なソナタ形式なので、ソナタ形式の構造(提示部→展開部→再現部→コーダ)を追いつつ、どこにどんなモチーフがあるかを見ていきます。各部分で主観ですがテンションも10段階で提示することで,構成につなげられたら面白いかなと思って書いてみます。分析をしながら感じたコメントや演奏上の注意などをボールド(太字)で示してみます。

提示部

ピアノの伴奏を2小節受けて、チェロが優美な第1主題を奏でます。

Allegro ma non tanto(快速に、しかし速過ぎずに)というところからも、あまり急がず、伸びやかに第1主題を提示したい、ドヴォルザークらしい、「母なる大地の温かさ」みたいなものを感じます。

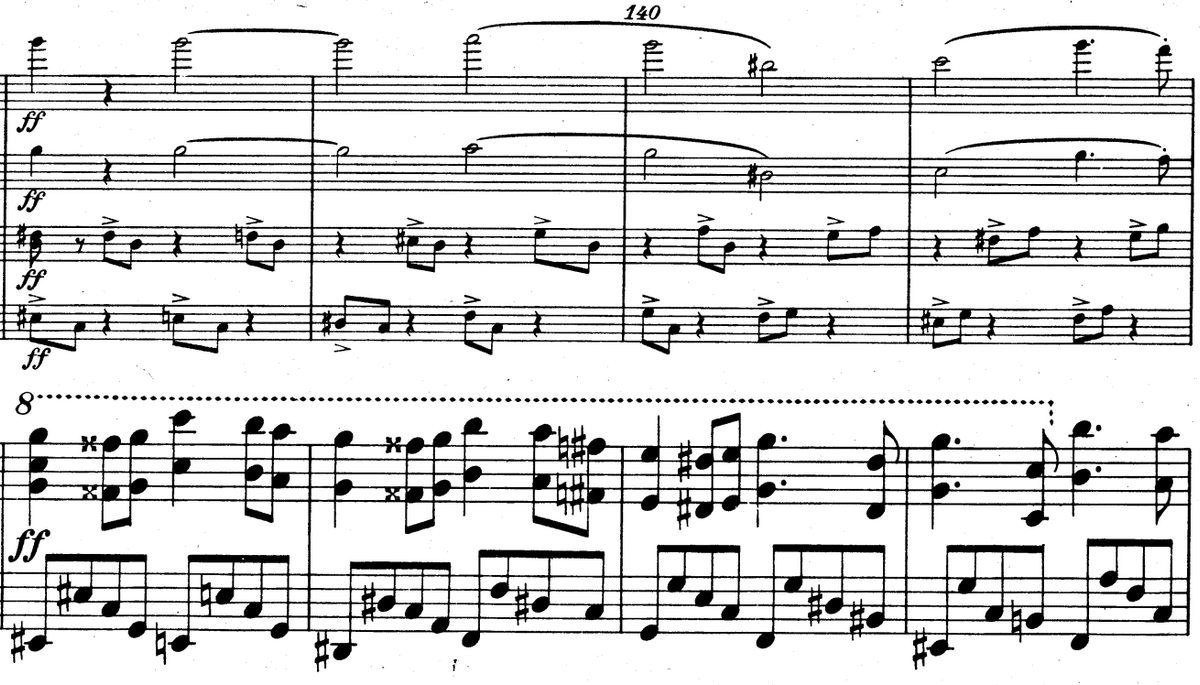

その後、影を落としながら激しい曲調に様変わりします。同じ主題を少し作り替えたものの、イ長調からイ短調に変わって、ぐっと激しくなります。メロディーは2ndヴァイオリン(以後2ndだけに省略、1stも同様)へ。後にオクターブ上で1stも加わります。

ドヴォルザークらしく、影を落とすのはほどほどにして、ハ長調の明るい景色に連れ出します。ピアノ左手(以下、左手に省略、右手・両手も同様)のシンコペーションにゴリゴリと押されながら、弦楽器4人全員で付点でぐいぐいと(ドヴォルザークらしい)列車のように進みます。

この部分は後半で少しだけ落ち着いて、第1主題の変形Bが2ndに出てきて、それによって統一感が感じられます。だんだんと転調して、山場を目指します。

このゴールでたどり着いたロ長調で再び山場の変形Aを作ります。少し変形されていて付点が複付点になることで、鋭さが増して力強く感じます。初めは1st+ヴィオラにピアノが追いかけ、その後2nd+チェロにピアノが追いかける形です。そのまましばらくもう一度第1主題が原形で出るまで橋渡しの部分(ブリッジ)が続きます。

そして第1主題は原形で再登場。今度は右手が主役を奪い、1stに受け渡す構図になっています。弦の伴奏がある分、提示したタイミングよりは暖かさが増しているでしょうか。再現部でここに戻るため、印★1をつけておきます。

今度は着地点を変え、同じイ短調ながら、静かに深刻な雰囲気になだれ込みます。右手の各拍の頭の音(ミレドシ)を並べると、これも第1主題(ラソファミ)を4度下げた変形Cと呼べそうです。このメロディーは1stと2ndに移ると、fにテンションをあげて進みます。

そのまま山場を作り、第2主題へ向かう準備をします。冷静にこう書いていると、テンションは9でも高いなと思いますが、弾いているとここで全力の10を出しがちだな、と思いました。全力は最後のクライマックスにとっておきたいです。

第2主題は嬰ト短調でヴィオラからスタートします。ピアノしか伴奏のいない中、語りかけるような、少し寂しさを感じる、ちょっと田舎っぽいメロディーです。伴奏も足して1stにメロディーを移した後は、また(tranquilloという指示で)落ち着かせてピアノに移していったんピアノソロへ。

(テンション3)

再び5人で演奏する第2主題は原形のままですが、ピアノに「ゆらぎ」のある伴奏形が登場します。これはそれまで八分音符8つで一小節を作っていたのに対して二拍三連(二分音符を3つに分けた音符)6つで一小節を作るため、ゆらぎやゆとりができます。これに乗っかり、1stのメロディーに2ndのハモリがつきます。

この形がだんだんとテンションを上げて、暗くて強い印象の場面に移ります。そのまま形を変えた(ドーシドレードシ→レードレファーミファ)変形Aが1st,2ndに登場します。

第2主題の山場を迎え、ピアノの激しいメロディーが第2主題始めの調に戻り、2本のヴァイオリンの和音とヴィオラ・チェロの歯切れのよいリズムに乗って演奏されます。原形のまま提示部の終わりに向かいます。

提示部から冒頭への繰り返しには少し特徴があって、(片鱗は冒頭で出ているものの)右手が八分音符4つ(前2つが繋がって四分音符になっているパターン)+左手が二拍三連となっており、二分音符の頭でしか重ならないことで、さっきよりゆらぎを感じられます。この形で冒頭に戻すことで、スムーズに冒頭の二拍三連に返っています。

(テンション5→3)

繰り返しを抜けると、第2主題のリズムのまま、形を少し変えたモチーフ(変形B)をヴィオラ・チェロが演奏し、ピアノの合いの手とともに転調していきます。

さらには、第1主題も静かに顔を見せ、ピアノとヴィオラの掛け合いで展開部へと流れを進めています。

展開部

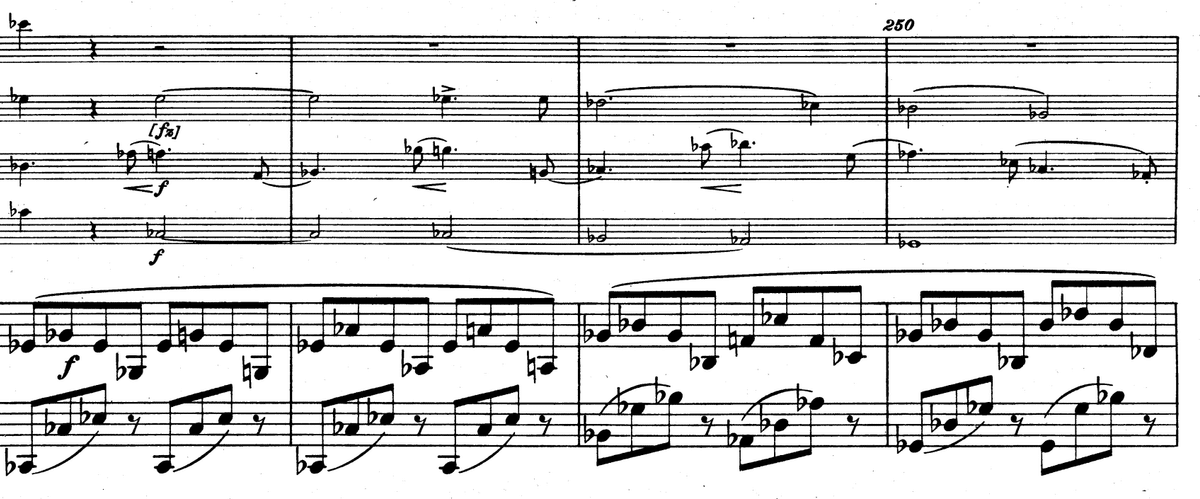

展開部は第1主題を変ロ短調に転調させたメロディーをチェロが奏で、ふわふわとしたピアノの伴奏やヴァイオリンのささやき・ヴィオラのハモリを乗せています。静かな中で感じる不安がテンションに出るとよいかなと思います。その形のまま1st→ヴィオラ→2nd→1stと順にメロディーを移します。

続いて、提示部山場の形を変ト長調のppから転調しながら音量も上げて、最終的には展開部の山場を第1主題の原形を両手で作ります。

メロディーをヴィオラに渡して、緊張感は解かないままテンションを絞っていきます。

落ち着いた先は第1主題の山場を元通りのハ長調で、テンションはがらっと変わってささやくような落ち着きを見せます。

ここに第2主題の原形が1stと2ndに急なfで割り込んできます。ピアノは相変わらず第1主題の山場の形を調性だけ合わせて弾いて掛け合います。この形で、転調していきます。

1stに再び第1主題原形を登場させつつ、ピアノは第1主題山場の形で半音ずつ上げる転調を続けて盛り上げます。

展開部の山場は第1主題山場の形で全員で作ります。提示部と比べると半音下げた調なため、テンションは1段階下がっててよいと思います。ここからは第1主題と同じ流れを辿るため、再現部と捉えるのもありかもしれません。

この部分はやはり後半で少しだけ落ち着いて、第1主題の変形Bが2ndに出てきて、それによって統一感が感じられます。

このゴールでたどり着いた変ロ長調で再び山場の変形Aを作る流れも同じです。そのまましばらくもう一度第1主題が原形で出るまでブリッジが後半を少し変形した形で続きます。

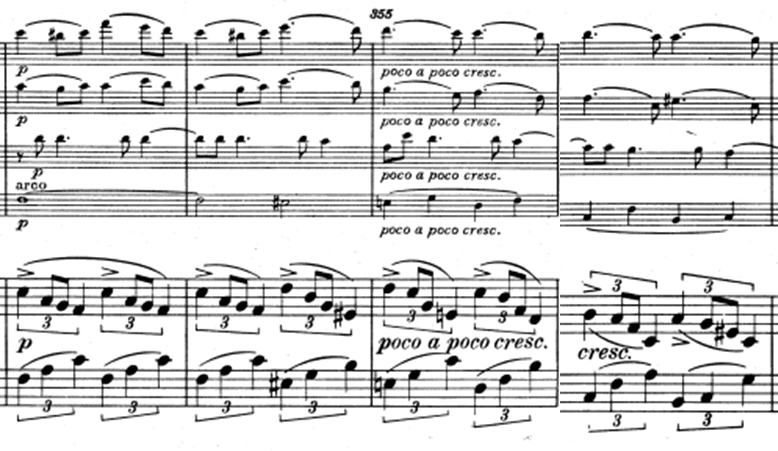

そして第1主題は原形で再登場の流れですが、雰囲気を提示部とは変えて、さらに静かな雰囲気に。第1楽章中で一番神聖な場所だと思います。右手が主役を奪うのは同じですが、会話相手をヴィオラに変えています。コロコロ転調しながら少しずつこの形を盛り上げ、弦楽器の伴奏が車輪のように動き、展開部のクライマックスに向かいます。

展開部のクライマックスは第1主題の原形で広大な景色を見せてくれるイメージです。右手のメロディーは原形通りながら、左手の5連符が大きなうねりとなって広がり(Largamente)を見せます。espressivo(情感たっぷりに)とあるように、ここは1つの山場で、特に3小節目(とその後くる1st・2ndの余韻)が頂点ですが、やはりテンション10は最後まで残しておきます。

再現部

再現部として戻ってくるのは、提示部で右手から1stに受け渡した場所です。提示部に比べると、1stをオクターブ下げていることからも、ここを提示部最初のテンションに戻したいのかな、という印象を受けます。第1主題の再現は提示部と同じイ長調です。その場所から提示部の続きを再現していると考えると構造はわかりやすそうです。

続いて、第1主題の変形Cも順番通り再現しています。このメロディーは1stと2ndに移ると、fにテンションをあげて進みます。

そのまま山場を作り、第2主題へ向かう準備をします。ここでさらにシャープを増やす嬰ハ長調に転調することからも、1回目より高いテンションを感じがちな部分ですが、やはりテンションの最大はとっておきたいところです。

転調した影響も受けて、第2主題は嬰ハ短調でチェロ(提示部はヴィオラ)からスタートします。伴奏も足してヴィオラ(提示部は1st)にメロディーを移した後は、また(tranquilloという指示で)落ち着かせてピアノに移していったんピアノソロへ。

(テンション3)

ピアノに「ゆらぎ」のある伴奏形が登場するパターンも提示部と同じです。

提示部同様、変形Aが1st,2ndに登場します。

第2主題の山場を迎え、ピアノの激しいメロディーが再現部第2主題始めの調に戻り、2本のヴァイオリンの和音とヴィオラ・チェロの歯切れのよいリズムに乗って演奏されます。原形のまま結尾部(コーダ)に向かいます。

結尾部(コーダ)

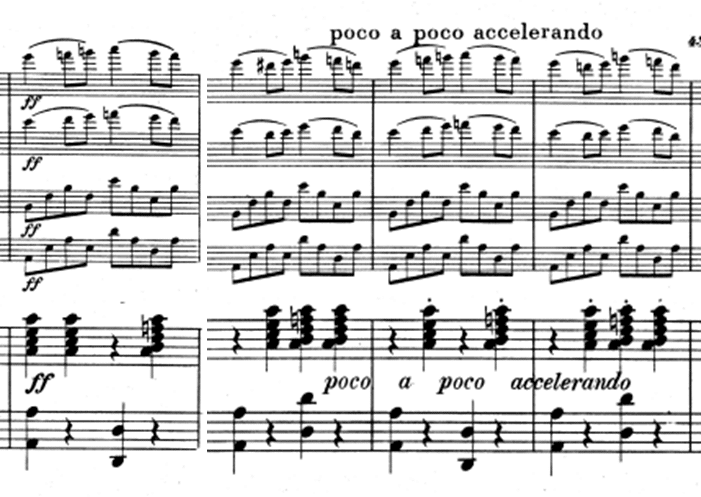

コーダはそのまま第2主題の原形の形で突入します。転調しながらピアノのアルペジオも挟んで最大の盛り上がりに向かいます。

第1主題も引き伸ばす形で登場します。後半のメロディーは形を変えて、まずは1at,2ndが、続いて右手がどんどんテンションを上げながら、お互いを煽りながらクライマックスを作ります。

最大のクライマックスを第2主題の変形で迎えますが、ここにはpoco a poco accelerandoと(ちょっとずつテンポを速めて)というまさに「煽りましょう」の指示があります。このままわかりやすい終わりで締めくくります。最後まで全力なのもやり過ぎなので少し抑えてフィニッシュがよさそうです。

編集後記

書いてみて、個人的には面白くて楽しかったです。気づいたら5500文字書いてて驚きました。何かリクエストがあれば希望に応えて書きたいですし、この記事のブラッシュアップもしたい気持ちです。