福知山で丹波生活衣を見る

綾部からの帰り道、福知山で途中下車をしてみた。何気なくGoogleマップを見てたら、

「丹羽生活衣館」とやらいうのが目に入り、

せっかくなので訪ねてみた。

衣にまつわるコレクション約3600点!(すごい量)の資料を収集・展示している資料館で、

主に庶民の生活のなかで日常的に使われていた着物などを「丹波生活衣」とカテゴライズした衣を主に収集している。

この「生活衣」っていうのがいいな!と思った。ハレの着物ではなく、生活に根付いたケの着物を残すという点に惹かれたのだ。

ハレの着物は、伝統工芸品として技術保存されていたり、使用者も大事にするから保存状態が良かったりする。一方で、ケの着物はあくまで日常の中に紛れ込んでしまって、その技が特別取り上げらたりされづらい。その上、普段着としてガシガシ容赦なく使用されるので保存状態も悪く、そもそも昔の人はほんとに始末が良いので着古した衣はハギレとして、ボロボロになるまで最後の最後まで使い切る。そんなだからケの着物はお目にかかりにくい。でもケの着物にこそ生活の知恵と工夫が詰まっている。

だからこそ、3600点もケの衣の記録が残っているなんて本当に本当にありがたいことなのだ。

一つ一つの衣に、それぞれのエピソードと解説が付いているのも、キュンとくるポイントだった。

着物を洗う時は一度解いて一枚の反物に戻す。

こう見ると着物は無駄なハギレが出ない素晴らしい構造をしている。

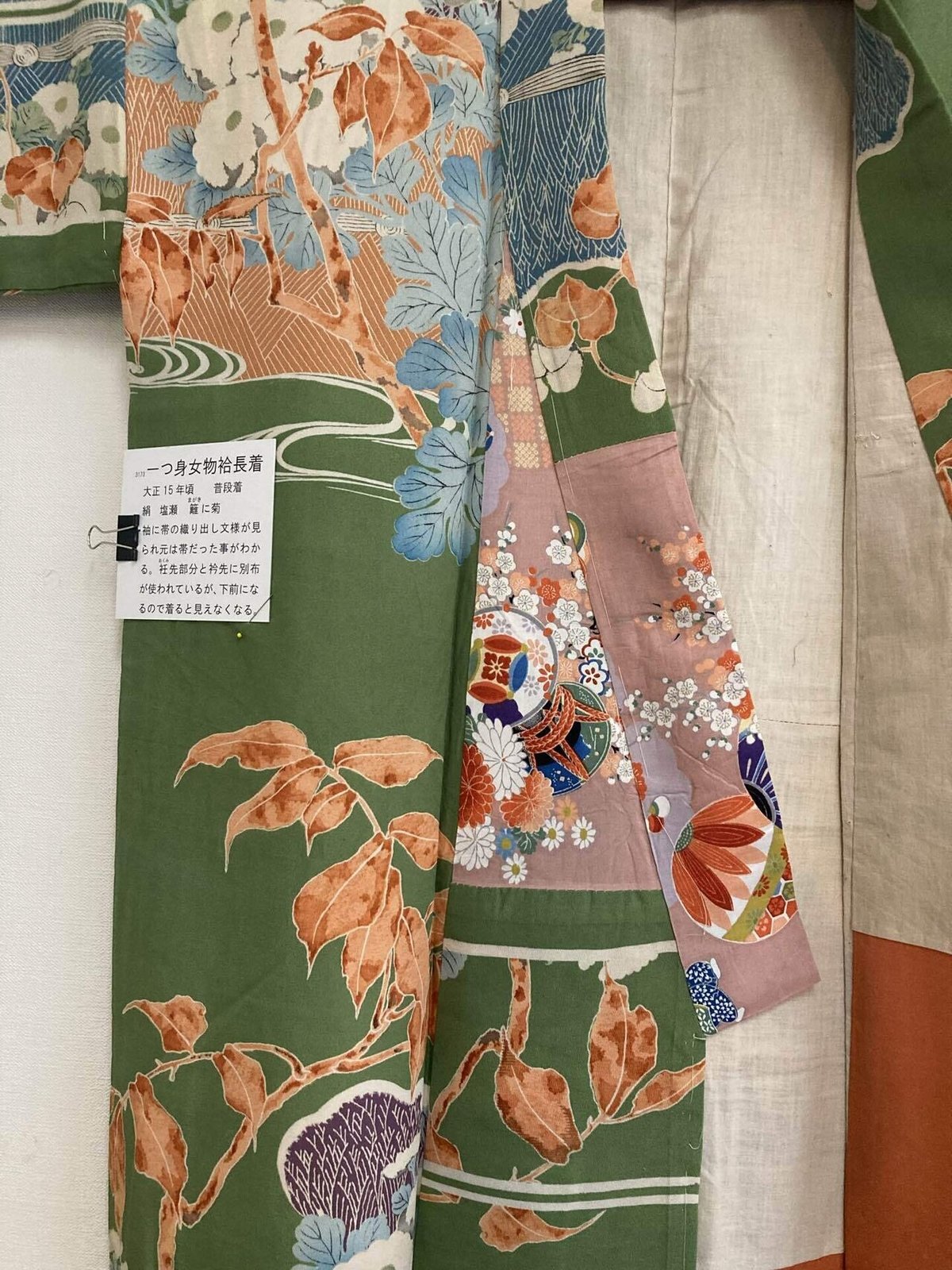

大人の帯を幼児の着物に仕立て直したもの。これも、決まった寸法の布から作れる着物の素晴らしさで長い布(反物)さへあれば、自由自在に作り変えることができてしまう。この着物がさらにいいのは、ピンク色で色が異なる箇所は見えないから違う布で継ぎ足してあるのだ。なんと細かい工夫。。。

これはなんと40年間もの間、明治元年生まれの女性が大事に着続けた仕事着。破れても何度も継当てをして、愛用し続けたという。加えてご家族もこれを捨てずに、「家宝」として保管をしていたというのが、なんともいい!素敵な価値観をもつ一族。

着物のハギレで作られた米袋。昔は布がとても貴重だったからこうして最後の最後の一片まで余すことなく使うようにしたのだろう。このチグハグのパッチワークが愛おしいくてたまらない。

細かく刺子がされたドンザ。寒い地方ではこれにワタを入れて厳しい冬を乗り越えたとされる。細かく刺子をすることで丈夫に長く使えるようになる。一針一針縫ったひとの癖が現れてて味わいがある感じがまたよき。

生活衣館では、展示のほかに機織りや紡ぎなど実際に衣を作る手仕事を体験することができるようになっている。

記録を残すのも大事だけど、その残された知恵を実際に実践する人がいないとその知恵も生きない。生きた知恵をつなごうとするこの資料館の取り組みが素晴らしい。

さて、生活衣館を後にして、福知山の街を少し散策してみる。

西陣の町でも見つけたのだけど、屋根の上の置物と目があった。今回は福々とした笑い顔が素敵な七福神さん。

福知山の街は、かつて町の真ん中にお城があり、その周りをお堀が囲っていた。現在お城は残っていないが、街をぐるりと周回する大通りがお堀の跡を伝える。

綾部の隣町の福知山にも、グンゼの工場が残っている。ここは主に肌着の工場として稼働しているようで、グンゼのかわいいフォントが倉庫の壁にペイントされている。

古い城下町らしく、街の商店街はかつて大賑わいだったのだろう、縦にも横にも永遠の商店街が続く。残念ながら今はほとんどの店がシャッターを下ろしているが、当時の風景を妄想しながら歩くと、なんだか異世界に迷い込めそうな気分になって、楽しくなる。

綾部にも繋がる由良川。この川沿いにはかつて多くの桑が植えられていて、養蚕に用いられていたらしい。

商店街をぷらぷらしてると、店先に看板犬ならぬ看板猫。吠えずに、スリスリとしてくれる愛嬌あるタイプ。

商店街にはところどころ昭和レトロな建物が残されている。映画を撮ったらいい雰囲気になりそうな街だった。

福知山のお土産は、この本にした。生活衣館が発行しているドキュメント本。家でじっくり読むとする。

以上、福知山での途中下車でした。