ねこさん・わんちゃんのアレルギー その7 痒がっているとアレルギーになる?①

はじめに

ねこさん・わんちゃんのアレルギーシリーズも7回目になりました。

前回の記事では、いま注目を集めている「腸の免疫」の特別な仕組みについて解説しました。

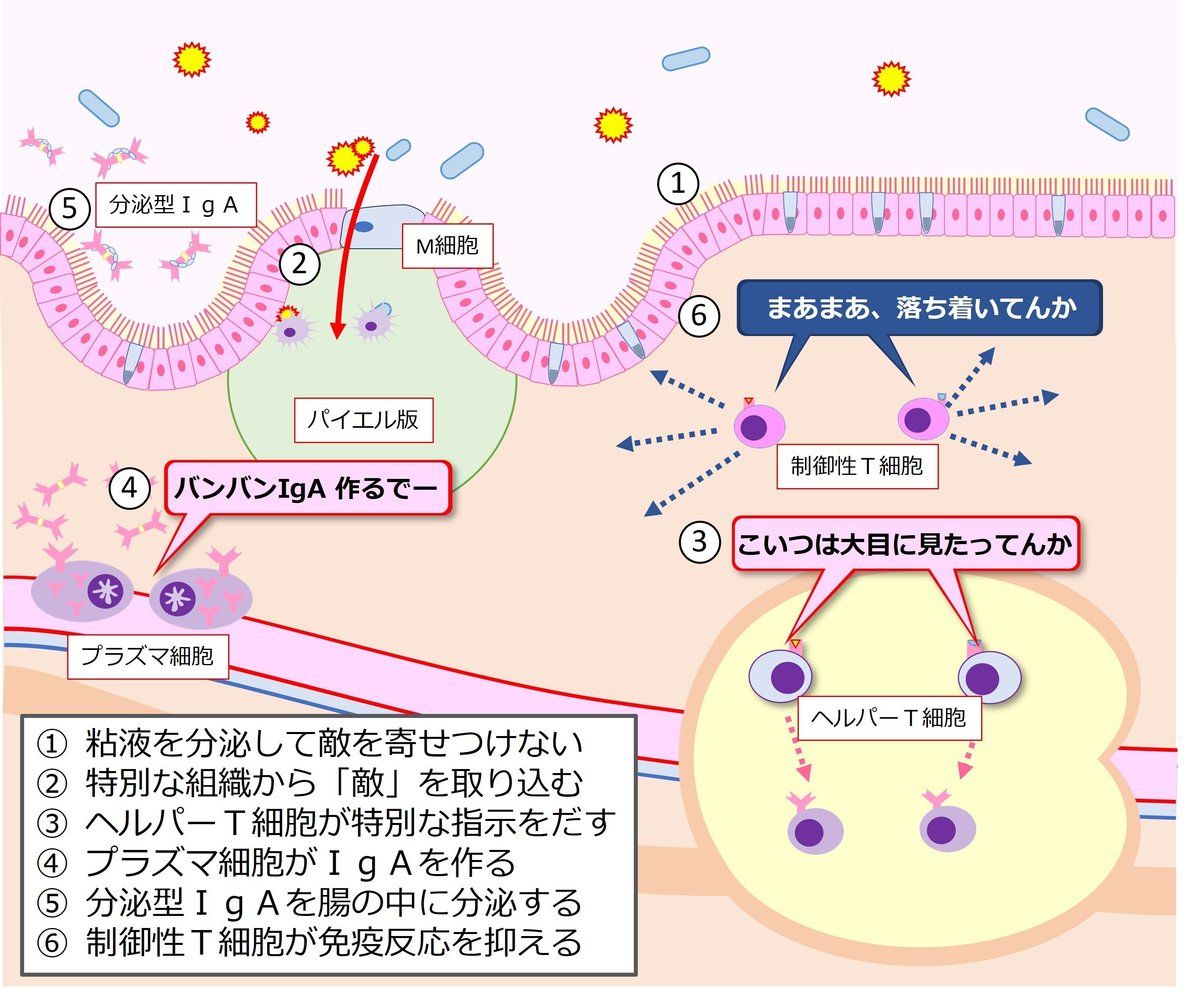

腸の免疫の特別な仕組みを大まかにまとめると次のようになります。

腸の粘膜から粘液を分泌して「敵」を寄せつけない

粘液が分泌されているおかげで、細菌は粘膜の細胞に接触することが難しくなります。M細胞・パイエル版という特別な組織から、積極的に「敵」を取り込む

M細胞は腸の中にいる細菌などを、パイエル版にいる樹状細胞・ヘルパーT細胞・B細胞に”スルーパス”します。

こうすることで免疫細胞たちは”敵”の情報を入手できます。ヘルパーT細胞がB細胞に対してIgAを作るように指示する

他の場所とは違って、腸にあるリンパ節ではヘルパーT細胞がB細胞に「IgA」を作るように指示します。プラズマ細胞がIgAをつくる

IgAを作るように指示されたB細胞は、プラズマ細胞に変身しながら、リンパ管・血管を通って、体を1周回って腸に戻ってきます。

腸に戻ったプラズマ細胞はIgAを作ります。分泌型IgAを腸の中に分泌する

IgAは腸の粘膜細胞を通って腸の中に分泌されます。

このとき、IgAが消化されてしまわないように、分泌成分がくっつけられます。敵が侵入してきたときには制御性T細胞が免疫反応をおさえる

腸粘膜が傷ついた場合などに、腸の中の細菌などが体の中に侵入してくることがありますが、激しい炎症がおこらないように、制御性T細胞が免疫反応を抑えます。

もちろん、これがすべてではありませんが、このような仕組みによって、腸の免疫は必要以上に激しい反応がおこらないようにコントロールされています。

くわしいことは前回の記事をお読みください。

さて、今回は「何がおこるとアレルギーになるのか」について解説します。

「どういう仕組みでアレルギー反応がおこるか」ではありません。

言いかえると、「アレルギーになってしまうきっかけは、そもそも何なのか」ということです。

それが今回の記事のタイトルにある「痒がっているとアレルギーになる」ということです。

「?… 逆じゃないの? アレルギーになったから痒がるんじゃないの?」

と思われたかもしれませんね。

でも逆ではありません。

「痒がっているとアレルギーになる」のです。

もちろん、これがアレルギーになるきっかけのすべてではありません。

とはいえ最近では、「痒がっていることがアレルギーになる大きなきっかけのひとつ」だと考えられています。

でもまず、何がアレルギーのきっかけになるのかを解説する前に、その前提として「アレルギーに関わっている抗体や免疫細胞」について解説していきます。

■ アレルギーと関係が深い抗体「IgE」

前回の記事では、腸の中に分泌される特別な抗体である「IgA」について解説しましたが、今回はアレルギーと関係が深い抗体である「IgE」について解説します。

IgEの構造上の特徴は他の抗体とくらべて定常領域が少し長くなっていることです。でも、この構造上の違いが大切なわけではまったくありません。

また、IgEは血液中には極々微量しかありません(もっとも多いIgGの数千分の1です)。

でもそんなことよりもIgEの一番の特徴は、抗体単独で働くわけではなく「マスト細胞」とセットで働くということです。IgEはマスト細胞の表面にくっついています。

作られたIgEはすぐにマスト細胞の表面にくっつきます。血液中のIgEが少ない理由のひとつがこれです。

マスト細胞は「肥満細胞」とも呼ばれる細胞で、「ヒスタミン」やタンパク質分解酵素などの炎症物質を作って、細胞の中に顆粒として蓄えています。

「ヒスタミン」という単語が出てくると、いよいよアレルギーのお話になってきた感じがしますね。

ちなみに、肥満細胞という名前は細胞の見た目がぷっくりしているところから付けられたもので、「肥満」とは関係ありません。

そして、ほとんどのマスト細胞は皮膚や腸、気管支などにいます。

つまり、体の表面近くにいるということです。

ここから先は

ペットフード会社に25年以上勤めた獣医師のペットフード講座

2頭のねこさんと暮らす、ペットフード会社に25年以上勤めた獣医師が、ねこさん、わんちゃんの健康と栄養学、ペットフードの本当の中身について、…

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?