第48期棋王戦五番勝負第2局 大盤解説会レポ

タイトル戦開催ラッシュの金沢市

2023年2月18日。将棋タイトル戦である棋王戦第2局の大盤解説会が金沢市内で行われた。

北陸在住の私にとってタイトル戦の観戦は宿泊込みの遠征となることがほとんどだが、日帰り可能な金沢(5年おきに富山県)で開催される棋王戦は毎年楽しみに注目している。昨年も大盤解説会に参加して充実した時間を過ごすことができた。

先月1月29日には第72期王将戦第3局、また昨年2022年4月20日には第81期名人戦第2局も金沢市内で開催されたので、この一年で立て続けに観戦出来たのは想定外の嬉しい出来事だった。

東京や大阪と比較すると、北陸は道場や将棋教室など日常的に将棋に接することの出来る場所や機会はどうしても少ないのだが、長年の熱心な将棋ファンはとても多いと大盤解説会に参加するたびに客層を見ていて感じる。

日本将棋連盟所属で金沢市にある「駒みらい支部」は、女性席主が渡辺名人の縁戚にあたることもあり、熱心に普及活動に取り組んでおられる。

今回の大盤解説会も申し込み者が多数で抽選になったらしい。タイトル戦という最高峰の将棋を地元北陸で観戦できる幸運に恵まれ、感謝の気持ちでささやかながらレポートをお届けしたい。

大規模ホールでの大盤解説会

勝手知ったる棋王戦金沢対局、昨年と同じ北國新聞会館での開催なのですっかり油断していたら、入場整理券をよく見ると大盤解説会場は「赤羽ホール」と記載してある。

昨年の北陸新聞会館20Fホールは約200人規模の会議室だったが、赤羽ホールは北國新聞会館に隣接し音楽のコンサート等も行われる大型ホールだ。

会場へ到着してみると、コロナ禍前と同じような雰囲気で、座席も一つおきという指定がなく、ぎっしりと詰まっている。バルコニー席に座っておられるかたもいる。収容人数約500人のホールの定員目一杯まで募集をかけたようだ。

優れた建築物に贈られるBCS賞を受賞している

息の合った掛け合いを披露する解説陣

定刻までには空席もほとんど無く観客席が埋まり、午後1時30分に大盤解説会がスタートした。

解説の稲葉陽八段、聞き手は村田智穂女流二段、PC操作に齋藤裕也四段が登場された。

全員関西所属という事もあって、長考で指し手が進まない間も息の合った和やかなトークが繰り広げられた。

この対局の観戦記者を務めるのは池田将之さんで、村田女流のご主人でもあるため、稲葉先生が盛んに村田女流を冷やかしておられた。

この大盤解説会の前にABEMAの金沢観光レポートがあり、どうやらそこで稲葉先生の新婚アツアツぶりをたくさんネタにされたことへのお返しらしい。

仲良きことは美しきかな。微笑ましくお二人の掛け合いを楽しんだ。

長考の助っ人田中寅彦九段

解説会の途中、突然観客席から大きな声がして、なんだろうと注目したら今回の立会人を務める田中寅彦九段が登場されて大変驚いた。

田中寅彦九段は昨年現役を引退されたものの、マスターズ水泳でもご活躍されるなどエネルギッシュな印象だ。

この時もステージ袖に回る時間を惜しんでか直接ひらりと段差を越えて壇上に上がり、会場からはこのサプライズ登場に拍手喝采だった。

渡辺棋王は午前中からすでに終盤戦のような表情で、この一戦に懸ける気合いを感じる、とすぐ側で対局者を見ている立会人ならではの感想を話してくださった。

大盤解説会が開始してから両対局者が1時間を超える長考の応酬だったこともあり、途中稲葉先生と交代して解説された時には、大山・升田時代を知る棋士として貴重なお話しを聞くことができた。

最終盤まで拮抗した戦い

局面は最後まで形勢が五分五分の状態で、互いに持ち時間残り10分となってもまだ大きくどちらかが優勢という事はなく、解説の稲葉先生も苦心しながら推奨手を上げておられた。

次の一手クイズは2回出題され、対局者の揮毫色紙やご当地らしい能登牛カレーなどの多彩な景品が約60名に用意されていたが、参加者が500人近くいるため的中しても当選確率が20%くらいと、こちらも激戦だった。三重県、千葉県など遠方からのかたも当選され、何よりも嬉しい手土産になったことだろう。

私も藤井竜王のクリアファイルに当選し、大切にカバンにしまった。

二枚角が息の根を止める

双方激しい応酬が続く最終盤、藤井竜王が1筋の角に並べてさらに2筋に角を投入する。香車を段積みする通称「香車ロケット」はたまに見かけるが、角の二枚重ねとは。会場でも角打ちの瞬間大きなどよめきが起こった。

しかし、この二枚の角に働かせないで立ち回れば渡辺棋王にチャンスが巡ることになる。渡辺棋王も必死に防戦しながら反撃のタイミングを伺う。

固唾を飲んで1筋・2筋の攻防に意識が向いていた中、藤井先生の次の手にまた会場が揺れる。今度は全く反対方向の8筋に桂馬を放ったのだ。

「えっ!そっち⁈」解説の稲葉先生も思わず苦笑される。右かと思えば左、盤面を広く使って挟撃態勢で渡辺玉に迫る。ついに手段が尽き、20数手後の詰みを悟った渡辺棋王が投了された。

その瞬間、会場からはお二人の名勝負に大きな拍手が起こった。

対局者の挨拶

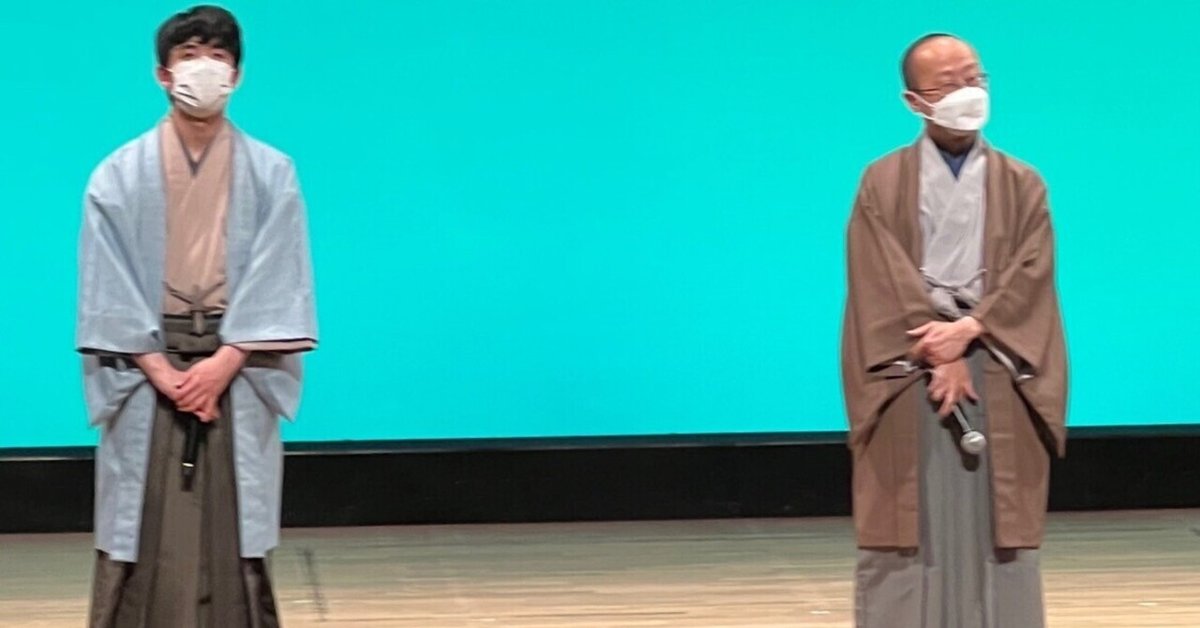

感想戦前に両対局者と立会人の田中寅彦先生が大盤解説会場へとお越しになった。

朝9時から約11時間、脳を酷使し続けたお二人はさすがに疲労の色は見えるものの、本局の総括、第3局に向けての意気込み、観戦者への感謝の言葉を丁寧に述べられた。コロナ禍で対局者のお顔を見ることなく帰路に着く解説会もある中で、お二人のファンへの心遣いがとても嬉しかった。

観戦を終えて

香林坊のバス停は会場のすぐ側にあり、午後8時台であれば金沢駅方面へのバスは次々とやってくるのでタクシーを呼ぶ必要はない。

これまで色々な大盤解説会場で観戦してきたが、特に交通至便な会場は大変有り難い。観ているだけで先生方とは比較するのもおこがましいが、それでも頭をフル回転させているので終局後は出来るだけ早く布団に潜り込みたいのだ。

自宅でゆっくり寛ぎながらの観戦もいいが、将棋の現地観戦の醍醐味は没入感だ。

映画を映画館で観るか自宅で観るか、と似ている。一時停止や途中離脱も自由な自宅とは違い、今、ここで行われている対局をプロ棋士の先生の解説で緊張感を共有しながら観戦することができる。

映画よりも長丁場で、体力的にも精神的にも消耗はするが、心地よい疲労感はランナーズハイと似ているのだろうか。あの集中した空間を味わいたいと、また次の会場へと足を運んでしまう。

棋王戦もフルセットの第5局まで開催される事を願って、次局では渡辺棋王の巻き返しに期待したい。

そして私が大好きな将棋イベントが全国各地でたくさん開催される事で、この楽しさを味わうファンのかたがもっと増えればとても嬉しい。