数学とチューリングからの猫、そして岡潔

森田真生さんを知ったのは、養老孟子さんの書評集『〈自分〉を知りたい君たちへ 読書の壁』でのこと。その中で『計算する生命』が取り上げられていました。

書評を読んで『計算する生命』は読もうかなと考えていましたが、先に『数学する身体』を手に取ってみました。こちらはワンコインで買えますし、著者が最初に書かれた書籍だったので、まずはこっちからかなと。

数学についての深淵は難しい部分もありましたが、数学者について書かれた部分は、非常に面白く読めました。

特にアラン・チューリングは、映画『イミテーション・ゲーム』で知っていたので、演じていたベネディクトカンバーバッチが浮かびます。ドクターストレンジや英国ドラマのシャーロックホームズも見たので、その印象もありますが、最初にイミテーション・ゲームで知ったので、その知的なイメージは、まだまだ塗り替えられていません。

ネットフリックスで観た『パワー・オブ・ザ・ドッグ』なんかだと、知的さより野性味を感じる演技でしたが、それもまた合っていたりするので、素晴らしい俳優だなと思っています。

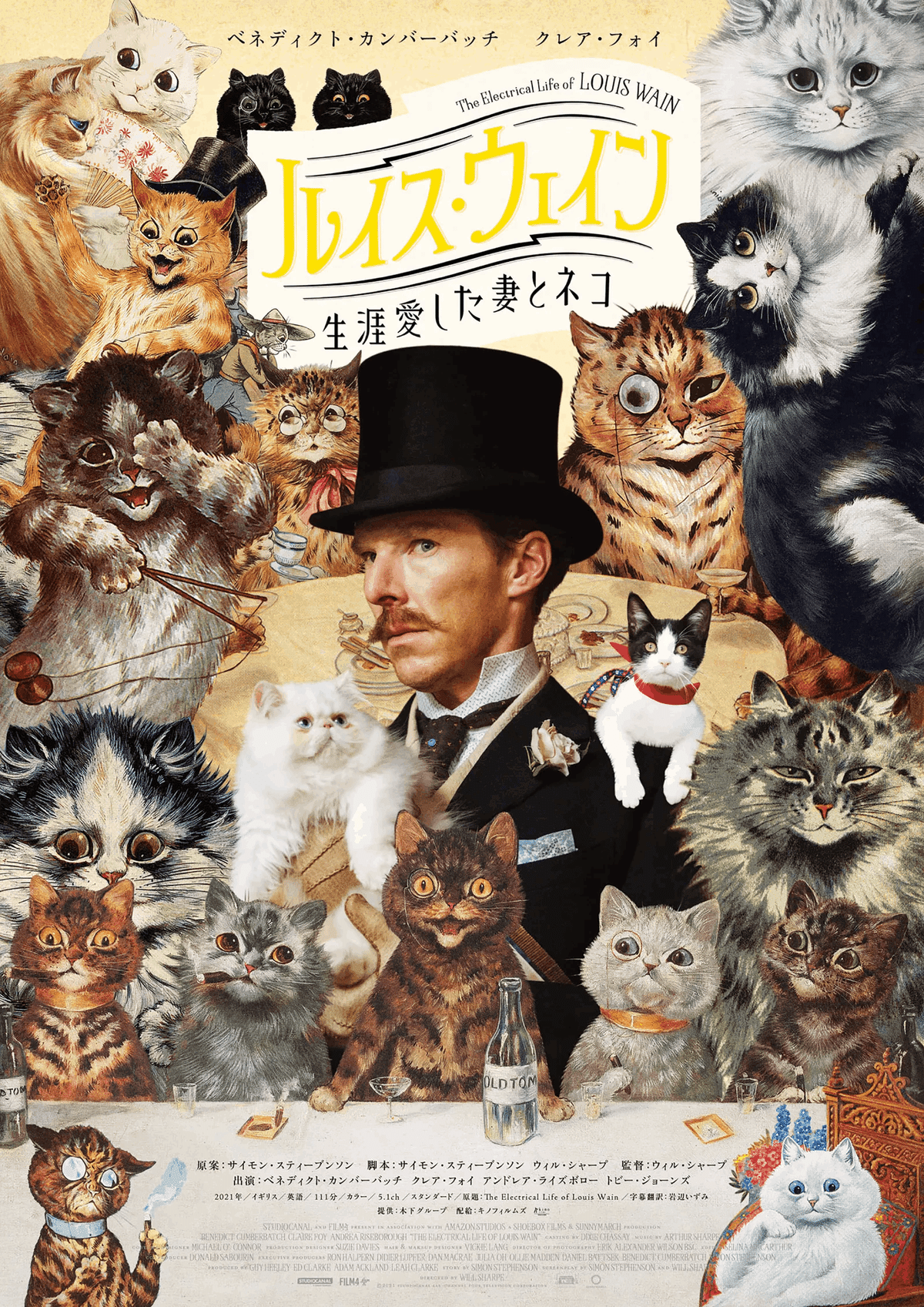

昨年公開されていた『ルイス・ウェイン 生涯愛した妻とネコ』という映画もあるので、それも観てみたい。

数学者アラン・チューリングは42歳手前で亡くなったものの、その半世紀にも及ばない間の功績は凄まじいものです。今のパソコンの元を作ったのは有名ですが、ドイツの暗号エニグマを解いたり、様々な論文を残したり。

知らなかったのは、数学的な分野のみではなく、もっと生物的な分野にも知見が深かったとか。

歴史に「もし」はありませんが、寿命まで普通に生きていたら、どんな発見や実績を残したのか?

気になりますが、想像は私の頭の外側です。

本書『数学する身体』の後半は日本の数学者である岡潔メインで綴られています。

著者自身が数学への道を志したきっかけも、岡潔著の『日本のこころ』を読んだことがきっかけと言います。

著者の森田真生さんは、もともとは文系の方です。人生を変える本はあると思いますが、こんなにグイっと大きく変えてしまうほどの本は、なかなかないのではないでしょうか。

森田真生さん自身が岡潔について解説や編集をしている本があり、彼にとっての推しは間違いなく岡潔でしょう。その気持ちが『数学する身体』を読んでいても伝わってくるものがありました。