掛川100景『夜泣き石』リサーチの舞台裏

静岡県掛川市の生涯学習協働推進課さんとのコラボレーションから生まれた『掛川100景』のリサーチ・執筆に携わらせていただきました。

現在掛川市さんの公式noteに随時アップされておりますので、ぜひぜひご覧ください!

今回のブログでは、私が担当させていただいた『掛川100景』の『夜泣き石』についてリサーチした際のエピソードについてまとめます。

夜泣き石を訪れる

私が夜泣き石を訪れたのは今年の9月下旬。掛川市指定企画のメンバーの方々と一緒に訪れました。

実際に伝説ゆかりの物が残されていることに感動。小泉屋さんの子育て飴ソフトも美味しかったです。

この時はまだ詳細なリサーチをしていなかったため、noteではいくつかの夜泣き石伝説のバリエーションや『銀座松坂屋』に出展したエピソードに言及している程度です。

しかし、『掛川100景』を書くにあたって図書館で資料を調べると、どうやら夜泣き石自体がいろいろな場所へと移動しているということが分かりました。詳しくはぜひ探究していただけたらと思うのですが、実は山賊に斬られたお石さんと同じくらい、この夜泣き石自体も可哀想な目に遭っているんです…!

いざ、夜泣き石跡へ

こうなってくると、いよいよ「夜泣き石がもともとあった場所を訪れたい!!」という思いが湧き起こります。地図で調べると、夜泣き石の跡地もちゃんと史跡として残されているとのこと。これはもう行くしかない。

リサーチ当日の日中は、車に乗せていただいて阿波々神社(あわわじんじゃ)の磐座(いわくら)を散策しました。『掛川100景』に『無間の鐘』の記事がアップされたら、こちらのリサーチエピソードもまとめたいと思います。

宿泊させていただいたポートカケガワに戻ってきたのは16時過ぎ。ただ、調べるとまだ夜泣き石跡方面へ行くバスが出ている時間帯だったため、リサーチを強行することにしました。

夜泣き石跡の最寄りは、掛川駅北口バス停からバスで20分ほどのところにある『日坂』バス停です。日坂といえば、かつての東海道の宿場町。近くには夜泣き石の伝説の舞台にもなった小夜の中山という難所があることで有名です。

日坂バス停に到着したのは17時少し前。Googleマップ上で見るとバス停からはそんなに離れていないように思われたため、ルンルン気分で目的地を目指して歩きました。

膝笑い 石は泣くかな 小夜の中山

夜泣き石跡へ向かうべく、日坂バス停を出発してから県道415号線を跨線橋で越え、国道1号線の下をくぐりました。

するとここで、先人たちをして『難所』と言わしめた小夜の中山の洗礼を早速浴びることとなります。目の前に聳えるのは、まるで壁のような坂道。写真では伝わらないのが残念ですが、本当に心が折れるレベルの傾斜でした。

さらに、17時を過ぎると日も暮れてきます。

ほぼ灯りがなく、道行く人もいない中での散策は心細いことこの上なし。

5分間ほど(体感ではもっと長い時間登っていたように感じるほどの疲労感を覚えましたが)急坂を登り終えると、ようやく視界がひらけてお茶畑が現れました。振り返ると、遠くの山に日が沈んでいくのが見えます。

ここまでくると、夜泣き石跡までもう一息!

ついに夜泣き石跡へ到着!

お茶畑から程なくして、まずは歌川広重が描いた東海道五拾三次の絵碑を発見。

広重の絵を見ると、夜泣き石が見事なまでに道のど真ん中に置かれていることが分かります。これは広重の絵画上のアレンジではなく事実だったようで、かつて夜泣き石について詠んだ歌からも当時の夜泣き石の位置について窺い知ることができます。

邪魔な石 夜は一人で 悲しがり(柳多留二二編)

夜は泣き 昼は旅人の 邪魔になり(同二一編)

御同勢 立て裂けにする 夜泣石※(同一五四編)

※「夜泣き石があるため大名行列が左右に分かれる」という意味

なんという散々な言われよう…。人々からこんな扱いを受けたことに対して石は泣いたのでは?と思ってしまいます。

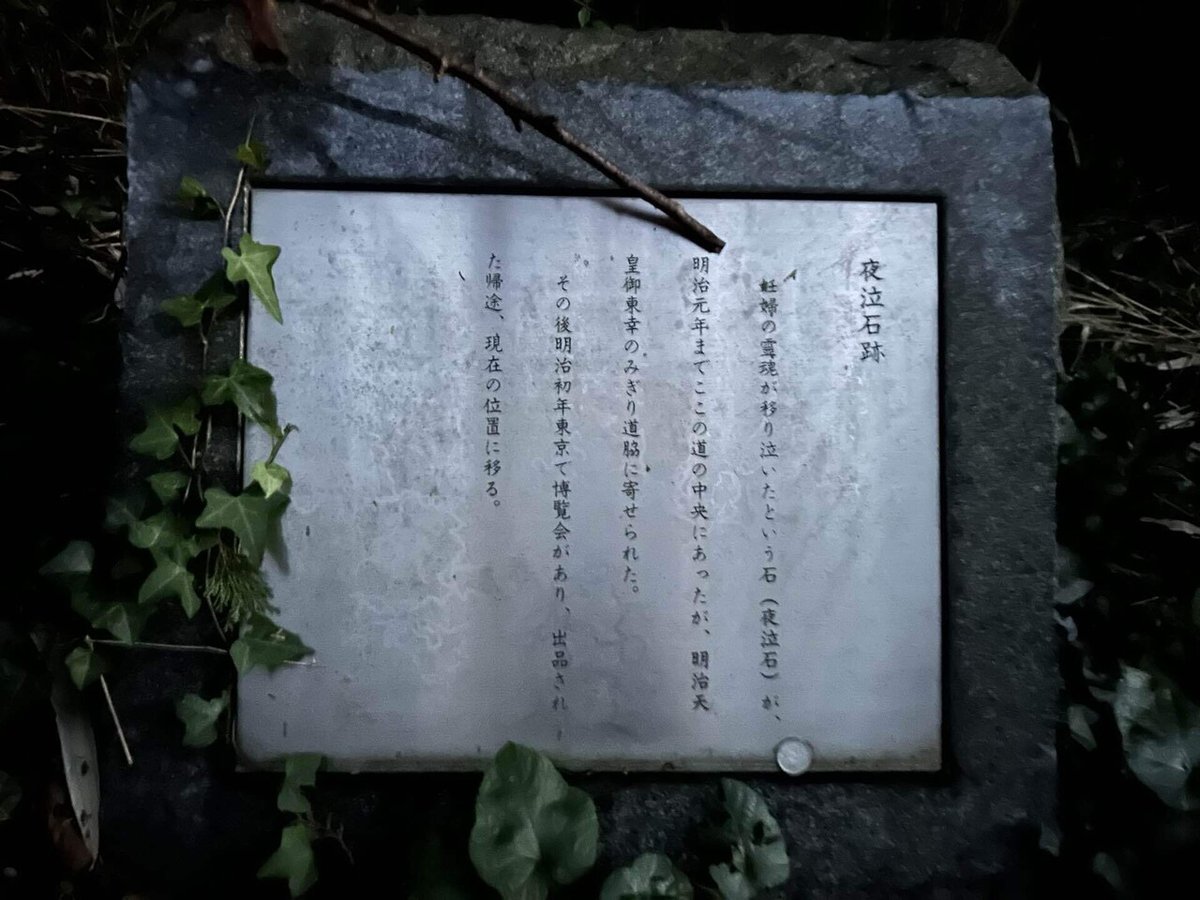

さて、この絵碑から少し歩いたところに、今回のお目当てである『夜泣石跡』の碑がありました。

流石に暗過ぎたので、フラッシュ機能を使ってパシャリ。

『夜泣石跡』の説明には「ここの道の中央」と書かれていますが、その「ここ」がこちら。

コンクリートで舗装され、お茶畑などが作られて視野もひらけた現代でも、夕暮れ時はこんな感じ。これがもし足元が土で木々が鬱蒼と生い茂り、山賊も出るという江戸時代当初の環境だったら…。

先程は夜泣き石に同情しましたが、ただでさえ疲労と恐怖心で気が立っているであろう通行人が夜泣き石に対して悪態をつきたくなるのも無理はないのかも知れません。

行きも泣き 帰りも泣きたい 小夜の中山

こうして無事?に夜泣き石跡を訪れるという目標を達成することができました。時刻は17時12分。消費した気力と体力に対して、案外時間が経過していなかったことにびっくり。

さて、ここで新たな問題が浮上します。

案外すんなりリサーチが進んだため、次のバス(『日坂』バス停の発車が18時49分)まで大幅に時間が余ってしまったのでした。

さらに、いよいよ本格的な日没を迎えたため先程登ってきた急坂付近は真っ暗。流石の私も恐怖心を覚えました。

意を決して、スマホのライトで足元を照らしながら一歩ずつ慎重に急坂を進みました。だんだんと気温も下がり、足腰とメンタルのダメージも蓄積されていきます。「目的を達成した!」という高揚感がなければ、おそらく私も夜泣き石さながら泣いていたことでしょう。

東海道二次(継ぎ替えてないけど)

やっとのことで急坂を下り、無事に日坂宿跡付近へと帰ってくることができました。体感的に3時間くらいの大冒険をした気分。しかし、時刻はまだ17時30分ごろでした。バスまではあと1時間以上もあります。付近には時間を潰せるカフェ的な場所などもありません。

こうなってくると、私に残された選択肢はただ1つ。そう、「バスに追いつかれるまでひたすら歩く」。

電車が通っておらず、1時間に1本程度の路線バスが貴重な交通網だった田舎町で育った私。車の免許がない母と出掛ける時には「バスを待つ時間があるなら、歩いて1停留所分の運賃を節約せよ!」という教えを受けて育ちました。だから、こういう状況になった時に、「その場で待つ」とか「タクシーを呼ぶ」という発想にはならないんですよね。

こうして、幼少期から培ってきた田舎者根性と反骨精神を胸に掛川駅方面へと歩くことに。ちなみに距離にすると10km以上はあるでしょうか。十分徒歩圏内です。

既に辺りは真っ暗でしたが、日坂地区ではかつての宿場町の名残を感じさせる街並みを楽しむことができました。

日坂の宿場町の街並みを越えて、『くじら山』伝説ゆかりの地である事任八幡宮にお詣りをしたところで時刻はおよそ18時。まだまだ歩けると思ったため、バス路線となる県道415号線沿いをひたすら歩きました。

歩けども歩けども一向にバスが後ろからやってくる気配はありません。そうこうしているうちに、とうとう掛川駅周辺のビジネスホテルの看板の灯りが見えるほどのところまでやって来てしまいました。

ここまで来ると、掛川市街地は目の鼻の先。おそらく19時10分ごろだったかと思います。乗る予定だったバスは掛川駅に19時30分着。そうです、私はバスに勝ったのです!

…まぁ、日坂から掛川駅北口バス停までの運賃は片道300円。10km歩いた対価が300円だと考えると割に合わない気もしますが、そういう問題ではなく、意地とプライドの問題で私は勝ったのです。(笑)

こうして東海道の2駅間を歩くことができたのでした。

まとめと夜泣き石のコラー獣

以上、夜泣き石のリサーチエピソードでした。

日中に訪れることを強くおすすめしますが、敢えて夕方に強行リサーチを行ったことによって、夜泣き石伝説が生まれた状況と近い雰囲気を体験することができました。まさか現代でもあんなに険しくて暗いとは…。私が歩いたのは小夜の中山のほんの入口部分に過ぎませんが、それでもお石さんの気持ちが身に染みてわかりました。

夜泣き石に因んだコラー獣も表現しました。下の画像のコラー獣は、現在夜泣き石が置かれている場所にあった『こらくた』(周囲にある不思議な形の物を撮影したもの)を使って生まれました。

本当は夜泣き石跡でも『こらくた』採集をしようと思いましたが、あまりに暗かったためまともに写真が撮れませんでした。。

9月末に初めて訪れて以来、本物の夜泣き石を拝むことはできていません。

次回訪れた際には、お石の御霊を慰めるとともに、時に邪魔者扱いされ、時に散々な目に遭い、時に大盛況を巻き起こし、今もなお伝説を刻み続ける夜泣き石自体を労いたいと思います。

最後までご覧いただきありがとうございました!