城内農民芸術祭出展&ワークショップレポート

岩手県金ケ崎町にある金ケ崎芸術大学校にて12月8日(日)まで行われていた城内農民芸術祭。

期間中は町内の施設にて作品を展示させていただき、最終日の『新春準備祭』ではコラー獣創りワークショップをさせていただきました。

本当にありがたいご縁をいただき、今年からお世話になっている金ケ崎。たくさんの方々との出会いに支えていただき、展示やワークショップをさせていただけたことに感謝です。

今回のブログは、十二支をテーマに行ったワークショップの企画段階のエピソードや当日の様子、展示についての反省について書いていこうと思います。

⭐️ワークショップの企画・準備

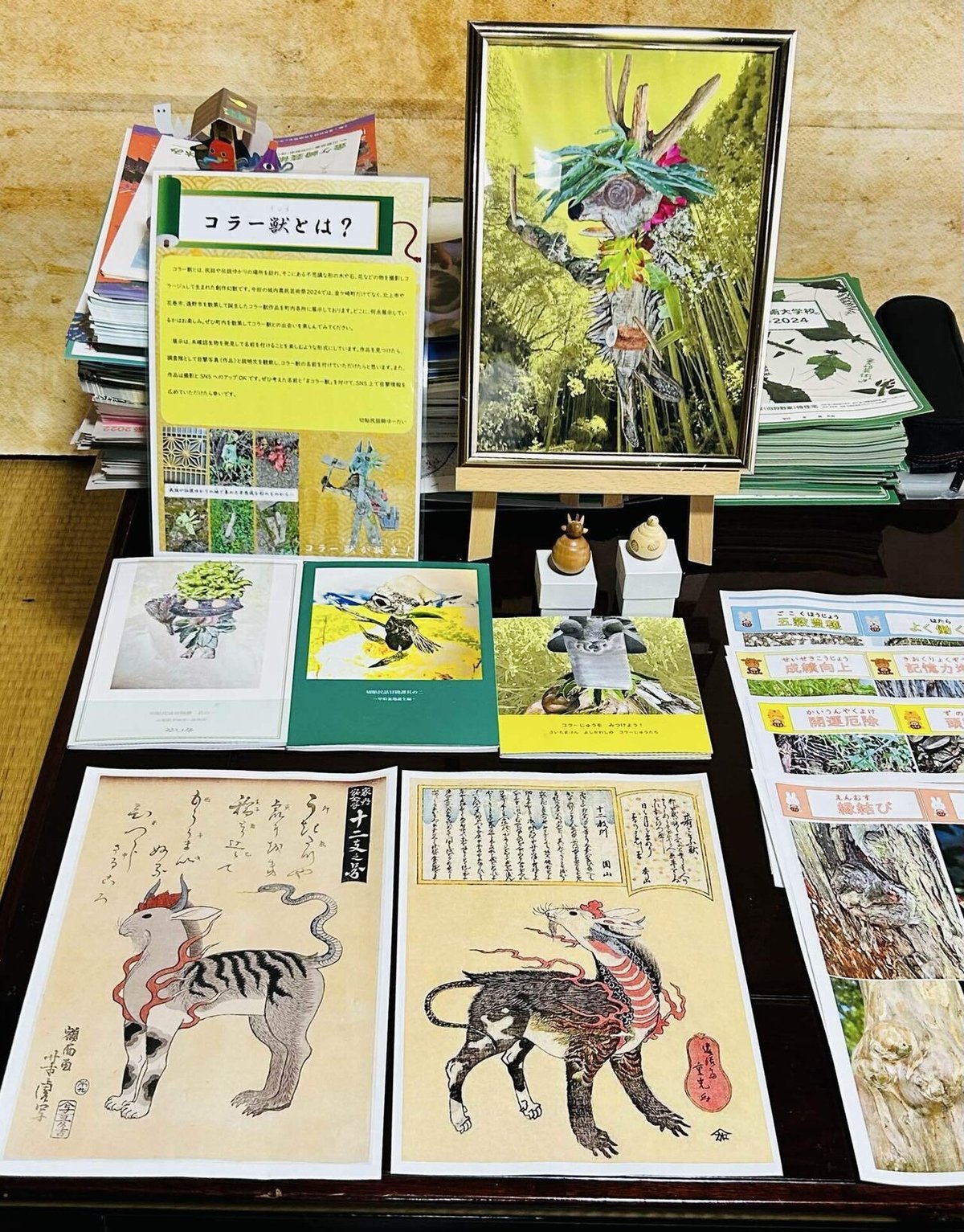

「寿という獣」「十二支之獣」との出会い

城内農民芸術祭の最終日。コラー獣作りワークショップを行わせていただきました。

お世話になっている先生から『寿という獣』や『十二支之獣』について教えていただき、「まさにコラー獣だ!」と感激。さらに「十二支コラー獣を作るワークショップなんて面白そうですね!」というアイディアをいただいたことで、イメージが一気に広がりました。

先生からいただいたアイディアをもとに、十二支コラー獣ワークショップの具体的な内容について考えることに。「せっかくだから十二支に因んだ場所で『こらくた』(コラージュ素材)を集めたいなぁ」と思ったため、それに基づいていくつかのアイディアが浮かびました。

まず閃いたのが、『十二支之獣』が出現したとされる筑前の国(現在の福岡県)の天拝山へ行き、素材を集めるというアイディア。しかし、東京在住の私にとって、福岡へ行くことは時間的にも金銭的にもハードルが高く、敢えなく断念。

次に浮かんだのは、身近で十二支の民話に因んだ場所を巡るというアイディア。これまで狛犬ならぬ狛兎がある神社や四つの尾を連ねた龍に由来する四尾連湖を訪れたことがあります。「残り9支分の場所を訪れれば良い」と思いつつ、程なくして「待てよ、めっちゃハードでタイトスケジュールじゃん!」という結論に至りました。

寄居町で十二支守り本尊まいり

他に良いアイディアはないものかと考えに考え、現実的にできそうなものが見つかりました。それが十二支守り本尊まいり。インターネットで調べると、埼玉県寄居町で行われているとのこと。

電車に揺られ、昼過ぎに東武鉄道の寄居駅に到着。昼食を食べてから十二支守り本尊まいりを行いました。

最初に訪れたのは天正寺さん。寄居駅からは徒歩25分ほどの場所にあります。御住職から、なぜ寄居町で十二支守り本尊まいりが行われているのかという由来や寄居の地域特性についてお話を伺いました。実際に現地を訪れるからこそ生まれた素敵なご縁に感謝です。

善導寺さんでは『百人一首画格天井』を見学させていただくことに。百人一首の作者の肖像画と歌、そして龍たちが描かれた108枚の天井画は圧巻。藤田氏の歴史や格天井の由来について御住職から教えていただきました。

昼からのスタートだったため全ての御朱印は集めきれませんでしたが、自然豊かな寄居の街並みや出会う方々の温かさに心が癒されました。

肝心の『こらくた』もいくつか集まり、見返してみると何やら干支っぽい素材がいくつかあることに気付きました。

干支参りができる甲斐國一宮浅間神社へ

こうして、干支に因んだ場所を訪れて、干支っぽい形の素材を集めるというアプローチが生まれました。

『こらくた』をさらに集めるべく、干支参りができるという山梨県笛吹市の甲斐國一宮浅間神社へ。久しぶりに訪れた大好きな山梨。やはり山梨の空気を吸うと元気が出ます🗻

こちらが干支参りの石像。可愛らしい十二支の像が並んでいます。

今年の干支と自分の干支をお詣りすると良いとのことで、辰と巳をお詣りした後、『こらくた』集めをしました。

だんだんと集まってきた『こらくた』。

しかし、これまでのワークショップの経験から、最低でも各十二支8枚ずつ(2シート分)くらいは素材が必要だなぁと思いました。

そこで、寄居や笛吹で集めた素材も含め、さらなるアイディアを考えることに。

考えに考えて『こらくた』シートが完成!

考え続けること数日。

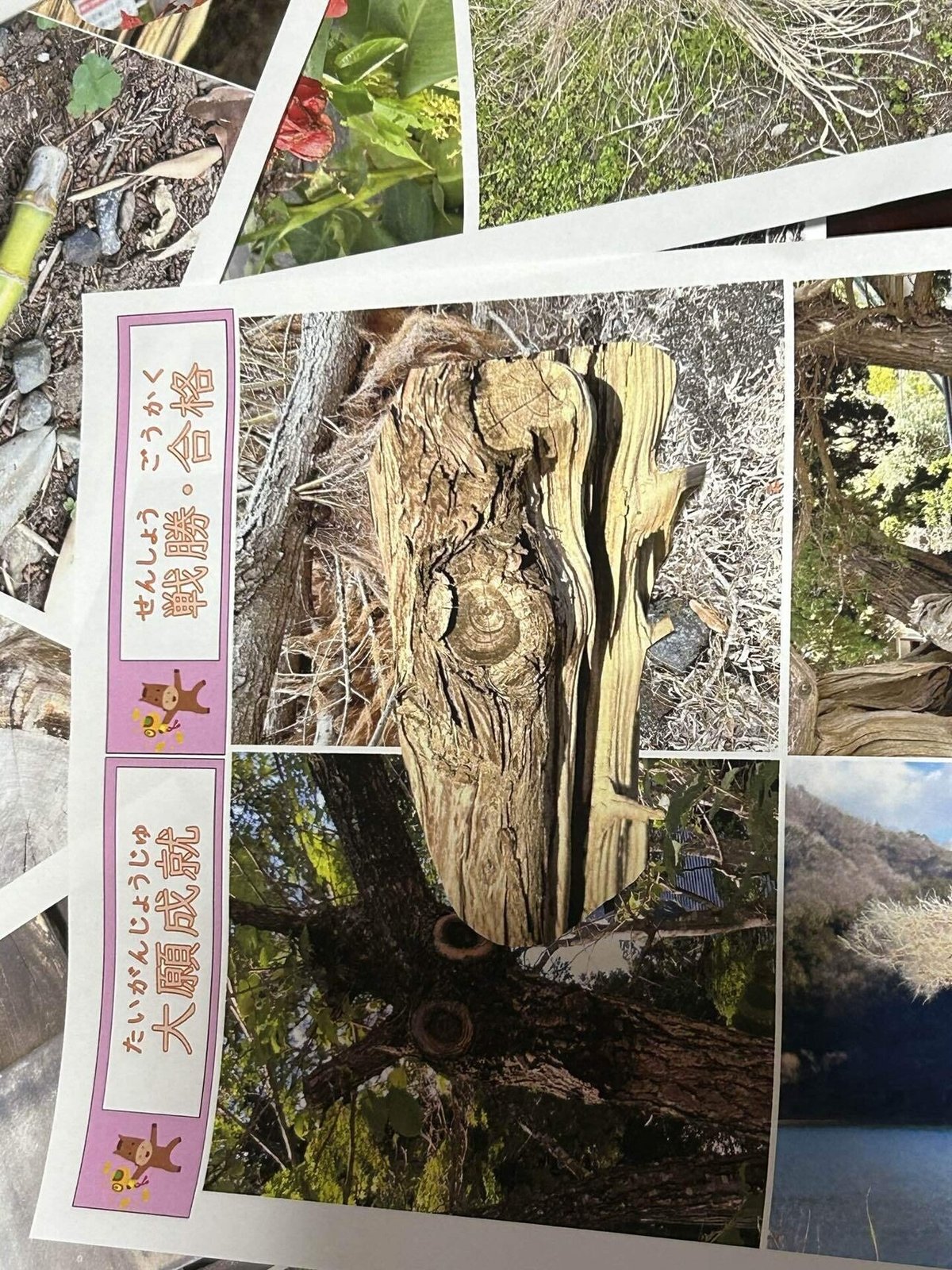

最終的に「これまで撮り溜めた『こらくた』を見返して、十二支っぽいものを分類してシートをつくる」という結論に至りました。「この写真は龍っぽく見える!」「なんか犬っぽい」などという感じで、あくまで私の独断と偏見に基づいた分類ですが…。

1年半ほど活動した中で撮りためた写真を選定して分類・整理し、ワークショップ開催の1週間ほど前にコラージュシートが完成。

『こらくた』の余白部分には、完成した作品に貼り付けることができるよう十二支ごとに御利益を書いたシートを載せることに。なかなか各干支の御利益が整理してまとめられたサイトなどを見つけることができなかったため苦労しましたが、紙という素材の特性を活かし、御利益も切り貼りして楽しめるよう工夫しました。

こうしてワークショップの準備が無事完了しました。

⭐️ワークショップ当日

たくさんの方々がコラー獣創りに参加してくださいました!

いよいよ迎えたワークショップ当日。

用意した『こらくた』のシート等は、このような感じでセッティングしました。

本当にありがたいことに、ワークショップ時間内はほとんど常時、参加者の方々にコラー獣創りを体験していただけました。金ケ崎に来させていただくようになってから、まだまだ間もない私。今回初めてお会いする方々とも制作過程でたくさんお話させていただけて嬉しかったです。

スフィンクスから〝シート1枚縛り〟へ

コラー獣創りワークショップで特に嬉しい場面は、参加者の方々に変化が生まれた瞬間。特に、制作過程で新たな見立てや視点が生まれる時には、私自身も驚き、感動します。

こちらの写真は、「なんとなく白と黒で牛っぽく見える」と思って選んだ雲の写真。私のイメージでは牛の全体像っぽい感じだなぁと思っていました。

ワークショップでこちらの雲の写真に着目してくださったのは丑年生まれの方。

最初は「スフィンクスのようなコラー獣を創る」というイメージを持って制作をされていました。しかし、なかなか思ったようにならないのがコラージュの難しさでもあり面白いポイント。

何度か『こらくた』を並び替えた結果、「1枚のコラージュシートに載っている4枚の写真だけでコラー獣を創る」という新たなアプローチが生まれました。

スフィンクスという既存のイメージから離れ、新しいフォルムのコラー獣を表現して良いのだというマインドへと変化していった場面がとても嬉しかったです。

また、私が牛の本体だと思って用意した『こらくた』が、制作過程の中で牛の頭部としての役割を帯び始めた場面に驚き、「そういう見方があったか!」と感動しました。

コラー獣を創り終えた後で、参加者の方から「一緒に写真を撮っても良いですか?」と素敵なご提案が。私が創ったコラー獣とツーショットさせていただきました。2匹のコラー獣が並ぶと、そこから新たな物語が生まれていきそうですね。

『金長寿五豊心身運上昇龍』の誕生エピソード

夏に開催したコラー獣創りワークショップにも参加してくれた小学生の男の子。

前回は、古民家で撮影した釘隠しの写真に着目して想像を膨らませ、生態系や物語を考えながらコラー獣を創ってくれました。

今回は『こらくた』を一通り眺めた後で「今日は良い写真がないねぇ〜」と一言。字面だけ見ると鋭い言葉のようですが、それだけ真剣に写真を観察してくれたことが伝わってきて素直に嬉しかったです。

さらに、「植物園だと、面白い形の植物があるから、そこで写真撮るのが良さそう!」「水族館も良いんじゃない?魚の模様や珊瑚の写真も面白いかも!」と建設的なアイディアを提案してくれました。

やがて彼は1枚の写真に目を留めます。

ここから彼は一気にハサミを動かし始めました。

まずは先程の辰の写真を輪郭に沿って切り抜き、それにマッチする他の『こらくた』を見つけて組み合わせます。

次に、口のように見える黒い影の部分を切り抜き、それを角に見立てました。

その後、彼は巳の『こらくた』を手に取ってハサミを入れました。

「なるほど、ここの部分(石)を使うんだね」と私。しかし、彼は「違う、そっちじゃない!」と一言。なんと、上の写真の右側、緑色の葉っぱの部分を切り抜き、龍の背中の毛を表現したのでした。この表現方法には目から鱗。

さらに、目玉部分をくり抜き、黄色い烏瓜の写真を小さな円形状に切り抜いて瞳にしました。切り抜いた後の烏瓜はコラー獣のまぶた部分へ。きっと素材の色に着目して表現したのでしょう。緑と黄色が加わることで、それまでベージュ色を基調としていたコラー獣が、一気に鮮やかになりました。

完成したコラー獣はこちら。

左上部分を見ると、御利益となる文字もコラージュされています。

途中、彼は文字の色とサイズを調べていたのですが、御利益の部分の文字色と大きさを揃えるためだということがわかりました。

コラー獣の名前は「金長寿五豊心身運上昇龍」。たくさんの福を招きそうです。

制作が終わった後に彼のお母様とお話させていただき、彼が今日のプログラムを見て私のワークショップを楽しみにしてくれていたことがわかりました。覚えていてくれて、しかも楽しみにしてくれていたなんて…!

ワークショップの最後、彼が「今度、面白い物があったら写真撮ってくるよ!」と話してくれました。とても嬉しい一言にウルウル。今度は一緒に『こらくた』探しとかしてみたいなぁ!

以上、ワークショップ当日のレポートでした。

⭐️展示の反省

ここからは、城内農民芸術祭での展示を振り返り、今後の展望について考えていきます。

文字ではなく作品で制作過程が見えるようにしたい!

私は美術やアートについて学んできたわけではなく、切貼民話の活動を始めるまで作品を創って展示するという機会がありませんでした。したがって、作品の見せ方・魅せ方はまだまだ下手で勉強中です。

今回の展示を通して見えた反省点は次の通りです。

・作品自体がA4サイズで目立たない!…コンビニでの印刷の都合やコスト面、何より、誰もが手軽に表現できるという意味でこの大きさにしているけれど、それにしてもA4サイズではあまりにも目立ちにくい!せめてA3にすれば良かった。

・文字情報が多い!…コラー獣という未知の概念や作品の物語を説明するため、文字情報が多くなってしまった。

・作品の制作過程が見えない!…作品だけを観るとデジタルアートのように見え、実際に民話ゆかりの地を訪れて撮影・印刷・切り貼りしたという、デジタルとは対極的なアナログで泥臭い制作過程が伝わりにくかった。

こうした課題をクリアするべく、次回は作品+実際に現地を訪れた際の写真や、コラー獣で使った『こらくた』の写真などを含めて1つの作品として展示したいと思います。

文字情報ではなく、作品自体でメッセージを届けることができるようになりたいなぁ…。

その場合、どのように創作民話を一緒に展示するかも考えていきたいです。

立体作品への挑戦も考えたい!

続いて、展示を通して考えた新たなアプローチについて。

これまでコラー獣の展示やワークショップの実践報告などをさせていただく場面で、「立体作品を作ったら面白そう」というご意見をいただくことがありました。

そもそも私が造形的な技術を持ち合わせていないということもありますが、私自身が平面素材(コラージュ)にこだわる理由としては、大小関係や形状(例えば雲や川の流れなども写真にすればコラージュできる)を越えてあらゆるものが混ざり合う可能性に満ちていると感じるため。

もともと切貼民話自体が『正解』は1つではなく多様なものが混ざり合って都度変化していくという教育観を体現することを意図したアプローチなので、コラージュという技法との親和性を感じています。

こうした理由から、引き続きコラー獣創りを続けていきます。しかし、それと並行して「立体の作品(体験型のもの)も創ってみたいなぁ」と思いました。

そう思ったきっかけは、地域の集会所への作品の展示や管理などたくさんご協力いただいた、衣料品を取り扱うお店の方との会話。

私が切貼民話やコラー獣作品を創る原点(子どもたちが遊ぶ姿を見て感動したこと)についてお話させていただいたところ、戦後間もない時期は物が少なかったからこそ、身近にある物を組み合わせて遊びを創っていたというエピソードを教えてくださいました。まさに、私が大切にしている部分だったため、とても嬉しかったです。

このことから、立体物や具体物を使って作品を創ることで、作品を観てくださる方々が遊びの原体験を振り返ったり、身近にある木の枝や石ころが宝物に思えたあの頃の心が蘇ったりするきっかけになるのではないかと考えました。

車がないため収集・運搬できる量に限度がある点や、『こらくた』のバリエーションの出し方(コラー獣創りでキーとなっている根っこや木の瘤、うろなどが軒並み使えないとなると苦しい)に課題がありますが、コラー獣ならぬアッサンブラー獣が生まれる日も遠くない…かも知れません。

⭐️まとめ

今回、作品の展示とともに、コラー獣の名前を考えて書けるようなワークシートを添えて置かせていただきました。

このようなものを置いた意図としては、一方的ではなく双方的な展示にしたかったため。作品を通して、少しでも金ケ崎の方々と交流ができたら嬉しいなぁと思いました。ルビを付けたのは、子どもたちも鑑賞を楽しんでもらえたらというねらいから。ただ、先述の通り文字過多感は否めませんが…。

ファイルとワークシートは4作品に対して用意。そのうち、こちらの作品に2枚分の『コラー獣調査シート』を記入していただけました。

活動を初めて1年半が経ちました。初めて作品を展示させていただいた日のことや初めて作品を購入していただけたこと、初めてワークショップに参加していただけた方々のことなど、1つひとつが大切な思い出として鮮明に記憶されています。

そして今回、初めての金ケ崎での展示で、こうしてワークシートをご記入いただけました。本当に本当に幸せなことです。

今回感じた喜びや幸せ、反省を踏まえ、さらなるアップデートをしていきます!引き続きよろしくお願いいたします。

最後までご覧いただきありがとうございました!