【大獅子冒険譚】掛川市垂木地区の唐土神社・洞戸権現を求めて

掛川の民話や伝説を探究した半年間

私は新しい働き方LAB第4期生として、半年間にわたって自分の働き方や生き方を変えていくための実験を行なっています。

その1つが掛川市生涯学習協働推進課さんとのコラボプロジェクト。掛川市内の魅力ある場や文化などを取材し、「学びの場100景」としてブログにまとめることによって、掛川で新たな活動を生み出したいと考える方々のきっかけを創るという活動です。

11月末で研究員としての活動期間は終了してしまうのが悲しいですが、期間終了後も最終的な完成を目指した活動が続いていきそう。引き続き掛川とのご縁を大切にしていきたいです。

私はこのプロジェクトの中で、掛川の民話や伝説、祭りなどについてリサーチさせていただきました。夜泣き石や晴明塚、無間の鐘といった伝説ゆかりの地が今もなお大切に残されている点が掛川の魅力の一つ。現地を訪れたり、図書館で資料収集したりしながら記事を書く過程がとっても楽しかったです。

神様になった獅子こと垂木の大獅子伝説を知ったのも、記事執筆の担当として割り振っていただいた「垂木の祇園祭(流鏑馬)」につてリサーチしたことがきっかけでした。

ゆかりの地を訪れるに至るまでの大冒険?をまとめていこうと思います📝

大獅子冒険譚

【大獅子冒険譚①】そもそも大獅子とは?

さて、まずは大獅子について知るべく、垂木の祇園祭の伝説について詳しくまとめられた『垂木の祇園祭 神様になった獅子』という文献を見ていきましょう。

真夏の七月(旧暦六月)となり、彦八の家でも麦の収穫が始まりました。

…

すると、あたりが急に暗くなったかとおもうと、大獅子が天から彦八の庭先にある大きな榎を伝って降りて来たのです。

垂木は収穫の時期になるたびに、シカやイノシシなどのけものが現れて、作物を食い荒らされていました。

「うわっ、これはたいへんだ!大獅子がでた」

「みんな、はやく家の中に逃げろ!」

主の彦八が大声で叫びました。

大獅子は庭の中に入って来て、あたりに食べ物がないかさがし始めました。

とうとう、乾し麦がいっぱいつまっている俵を見つけ…麦俵を大きな口で食い破り、乾し麦をむしゃむしゃ食べ始めました。

逃げおくれた下男が、大獅子におそわれて大けがをしていました。

…大獅子は荒々しく恐ろしい力があるので、だれ一人近づく者はありませんでした。

…彦八は武士だったころの仲間が近くに住んでいて、ふだんから馬に乗って弓矢の練習をしていたのです。

さっそく家代村の小柳津家、富部村の海野家、田中村の堀内家に知らせを出しました。

…彦八からの急の知らせを聞いた三人の地侍はびっくりしました。

…小柳津さんからは二騎が一番目にかけつけてきました。それに続いて海野さんから一騎、堀内さんからも一騎があいついで到着しました。

…彦八は四人の騎馬武者姿の仲間に礼を言いました。

「大獅子は庭に乾してあった麦や、積み上げた麦俵を食い荒らして、獅子平の方角に逃げていったようだ」

「わかった、いそいであとを追いかけよう」

中村家から三騎加わって七人となった騎馬武者は、大獅子が逃げて行ったと言う獅子平に向けて駆けだしました。

大獅子が昔から住んでいるという獅子平に到着して、音を立てずにゆっくり近づいて行くと、そこには、たらふく麦を食べて、まんぷくとなった大獅子が、ほら穴の入り口でぐっすり寝込んでいました。

…そっと近づいた七人の騎馬武者は、弓を構えていっせいに矢を放ちました。

矢はことごとく大獅子に命中しました。

驚いた大獅子は、辺りの山にひびく大きなうなり声をあげました。今度は騎馬に向かって突進してきました。七人の騎馬武者は、大獅子のすさまじい勢いに押されながらも、勇気をふりしぼって二番目、三番目の矢をつぎつぎに打ちました。

大獅子にはたくさんの矢が刺さり、たまらずどっとたおれてそのまま息たえてしまいました。

こうして息絶えた大獅子ですが、かつての垂木村の人々は「これだけ力を持っているのだから、神様として祀って村をお守りしていただこう」と発想を転換。大獅子を洞戸権現(とうどごんげん)という神様とし、もともと大獅子が棲んでいた獅子平(ししだいら)という場所に唐土神社(とうどじんじゃ)いう祠を建てて祀ったのでした。

そして、この言い伝えに由来して、毎年行われる祇園祭では獅子舞や流鏑馬が行われるようになったそうです。

垂木村の方々の発想転換の中に、古来より自然の脅威と恵みの両方を身近に・切実に体験してきた先人たちの価値観や知恵を感じます。二項対立的な価値観や勧善懲悪的な解決方法を越える考え方や生き方は、不確かさに満ちた現代社会を生きる私たちにとっても重要だなぁと思います。

そして、なんといっても大獅子という存在に惹かれますよね!それも、現在も祠が残っているなんて…!

「これは直接行くしかない!」

と直感的に思いました。

【大獅子冒険譚②】なぜ掛川にはいろいろな獅子がいる?

実際に唐土神社を訪れる前に、先程の『垂木の祇園祭 神様になった獅子』を含め、掛川の獅子に関する民話や伝説、祭り文化についてリサーチ。

江戸時代に掛川宿の葛布商人である藤 長庚こと兵藤庄右衛門が遠州各地の史跡や名所を訪れて記録したものをまとめた『遠江古蹟圖繪』(とおとうみこせきずえ)には、獅子平の獅子が垂木の地に降り立ち、やがて隣村で石になったという「獅子石」についての記録があります。

また、掛川の「獅子」といえば、掛川大祭でも披露される瓦町の「かんからまち」や仁藤町の「仁藤の大獅子」といった獅子舞が有名。

しかし、「かんからまち」や「仁藤の大獅子」と、垂木の大獅子はそもそも違う存在とのこと。なぜなら、前者の獅子舞は神格化された存在であるのに対し、垂木の大獅子はもともと災厄的な存在であるため。

こうした違いを含みながらも、いや、違いがあるからこそ

何故掛川にはこれだけ多様な「獅子」という存在や概念、文化が根差しているのだろう?

そもそも「獅子」とは何なのだろう?

という問いや関心が生まれました。

【大獅子冒険譚③】いざ垂木へ!

さて、資料を通して垂木の祇園祭や大獅子について調べた後は、いよいよ現地のリサーチ。

度々ブログ等で強調していますが、私は車の免許がありません。しかし、根っからの反骨精神保持者なのか、それともハードな坂があるため自転車通学が禁止されていた片道徒歩40分の中学校の登下校の賜なのか、半端ない距離を歩く(もしくはレンタサイクルで移動する)ことで、なんとかカバーしています。

垂木地区へはバスで行けないことはありません。しかし、情報が少なく、唯一Yahoo!さんの地図アプリで出てきた唐土神社の場所は明らかに山の中。

この位置が正しいのであれば、確実にバスと徒歩では辿り着けそうにありません。

したがって、レンタサイクル(ママチャリ)を借りて散策することに。

掛川城付近から六所神社までは、地図アプリで調べたところ直線距離で片道4kmほどとのこと。

道中にはところどころに池があり、掛川駅周辺とはまた違った掛川の美しい景色に出会うことができました。垂木地区に入るあたりにはママチャリではなかなかにキツイ坂道。それを乗り越えると、景色が一気にひらけました。

六所神社へお詣りした後、さらに北側へと自転車を走らせて雨櫻神社へと向かいます。掛川城付近から直線距離で6kmほどでしょうか。

神社へと続く雨櫻神社神橋の下には、下流で逆川へと合流する垂木川が流れます。

雨櫻神社にもお詣りし、いよいよ唐土神社を目指して進んでいきます。

ほぼ唯一に近い情報であるYahoo!さんの位置情報を信じ、「ここから先は山道になりますよー!」ということが明白な雨櫻神社の脇の道を進むことにしました。

【大獅子冒険譚④】唐土神社が見つからない…!

さて、雨櫻神社の脇の道を進むと、程なくして本格的な山道になります。

ママチャリはおろか、車でも相当厳しいであろう道。隣を垂木川の源流が流れるガードレールがない場所や、岩肌剥き出しの岩壁、崖崩れの跡と思しき石が転がる場所など、危険な箇所がありました。時期が時期なら蛇やそれこそ本当に獅子たちが現れて襲われる恐れもありそう…。

そもそも気軽に訪れる場所ができるところではありませんし十分な注意が必要なので絶対におすすめはしませんが、山の中でしか味わえない自然を感じることができました。

しかし、山道を進んでいくうちに、スマホ画面に異変が!なんと携帯電話の電波が届かない場所に来たようで、衛星経由のSOSマークが点灯したのでした。こんなマーク初めて見た。。

しかも、山道は延々と続くばかり。一方、唐土神社が見つかる気配は全くありません。

すっかり「ここはどこ?私は誰?」状態になり、ちょうどこの日に行われていた掛川大祭の獅子舞も観たかったため、あえなくここで唐土神社探しを断念しました。

【大獅子冒険譚⑤】唐土神社探しリベンジ

きっと、普通ならここで諦めるでしょう。

だって、

脚がガクガクになるほど自転車を漕いで、

タダでは済まない雰囲気を醸し出す山道を進み、

どこにあるか分からない祠を探すなんて、ねぇ。

でも、東京に帰ってからも「唐土神社、発見ならず!」という未練はずっとずっと私の頭の中に残り続けたのです。

ここまで調べて、ここまで魅せられて、大獅子に出逢えない…そんなのは嫌だ!

こうして、11月のある日、唐土神社リベンジを行うことにしました。天気はリベンジにふさわしい秋晴れ。肌寒かったけれど、どのみち自転車漕ぎで汗だくになることを考えると絶好の散策日和でした。

前回の反省を踏まえた対策もしました。

事前に六所神社の宮司さんに連絡をさせていただき、唐土神社の場所を聞いていたのです。

「そうそう、雨櫻神社の脇の道を進んだ先ね。でも、山の中だから、具体的な場所を言葉で説明するのは難しいなぁ…。茶畑の近くにあるよ。左側ね」とのこと。

前回のほぼノーヒントに近い状態から、風景をなんとなく把握した上でヒントを得ることができたため、一層モチベーションが上がりました。

例によってレンタサイクルを借りて雨櫻神社の脇道を進みます。以前はなかった土砂崩れの跡が不穏な空気を醸し出していましたが、今日こそ辿り着いてやるという気持ちで乗り越えました。

電波が届かないゾーンをひたすら登り続け、前回は辿り着けなかった場所へと辿り着きました。すると、山道を抜けたところで僅かばかりの電波が入ったため場所を調べることに。どうやらここはリサイクルヤードという場所の近くのようだということがわかりました。

…しかし、ここでなんとなく不安がよぎったため、改めてYahoo!さんの地図と宮司さんの言葉を照らし合わせることに。

すると、どうやら行き過ぎてしまったらしいということに気付きました。

「え…。ってことは、電波が入らない山の中に唐土神社があるの…?」

先程までの意気揚々とした気持ちはどこへやら。だんだんと「今回も収穫なしで終わるのでは」という嫌な予感がしてきました。それだけはなんとしても避けたい。

もうこうなったら仕方ないと腹を括り、ここからは意地と執念でそれらしき脇道を虱潰し的に探し回ることにしました。名付けて「脇道ローラ作戦」(作戦も何もないですが)!

【大獅子冒険譚⑥】ピンチで思い出した宮司さんからのヒント

再び電波が入らない山道へ戻りました。

進んでいる時は楽しいけれど、辿り着きそうだという感触が微塵もない状態で先程来た道を戻る時って結構不安なんだなぁとしみじみと痛感。

さて、「脇道ローラー作戦」ですが、これが予想通りなかなかの苦行。何本かあった脇道を進むも、辿り着く先は茶畑や、絶対に人間が入ってはいけないと感じる山道(というか、山)ばかり。ふと気付けば、もはや徒歩でも進めないような山の中にポツンと立ち尽くしていました。

「このままでは遭難するか、最悪生きて帰れない!」「お詣りするための場所が、いくらなんでもこんな山奥にあるはずがない!」という冷静な自分と、「いやぁ、とはいえこの先に神社があったら、先に進まなかったことへの後悔の念は半端ないよ?」「先に進んじゃいなよ!」という冒険心との葛藤。いったい私は山奥で何をしているのだろう…。

そんな状況下で、ふと私の頭をよぎったのは、宮司さんが繰り返しおっしゃっていた「左側」という言葉。さらに、「そういえば宮司さんと電話をしながらスマホに何かメモを残したんだった!」ということを思い出しました。

急いでメモを読み返すことに。

「…こんだけ〜‼️」

思わず心の中でツッコミを入れ、「もっと書くこととか聞くこととかあっただろう」と当時の自分を呪いました。

しかし、小一時間彷徨い続け、脇道ローラをしたことで凡そこのあたりの場所を把握した私にとっては、「左側」と「茶畑の横くらい」だけでも十分過ぎるヒントでした。

「茶畑はいくつかあるけど、たぶんあの辺りだろう」

と閃いた私は雨櫻神社方面へと下り、見当をつけた茶畑へ向かいました。

【大獅子冒険譚⑦】迷ったのち、ついにその時が…‼️

教えていただいたものと思われる茶畑へ到着。

すると、その両脇からコンクリートで舗装された道が続いていることに気付きました。おそらくこのうちのどちらかを進めば唐土神社がある…。

初めに雨櫻神社側にくだった側の道を進みました。しかし、最初のほうこそ舗装されていたものの、次第に地面が土になり、やがて本格的な崖っぷちと急斜面が現れました。

どう考えても絶対にここではないと確信し、引き返すことに。なんでこうも綺麗に全ての脇道の択を外すのか😓

こうなると、残る脇道はただ1つ、茶畑の山頂部方面にある脇道を進むのみとなりました。

体力的にも精神的にもそろそろ限界。ここがダメならもう諦めるくらいのつもりで進んでみることに。

坂道を少し上ると、少しひらけた場所に辿り着きます。すると突如、全身がゾクっとし、頭がクリアになるような感覚がしたのです。

あまり霊感を自覚したことはありませんが、神聖な場所へ行くと、周囲と違った明らかな変化を感じる私。その時のひんやりとした空気感がしたのです。

「絶対にここだ!」

その直感は見事的中。

坂を上って現れた平地を右側に進むと…

ついに祠が現れたのです!

「これだ!絶対にこれが唐土神社だ!」

思わず声をあげて喜んでしまいました。

【大獅子冒険譚⑧】唐土神社へお詣り

こうして、ようやく巡り会えた唐土神社。

神様となった大獅子・洞戸権現にお詣りをし、こうして巡り合うことができたことへの喜びや感謝の気持ちをお伝えしました。

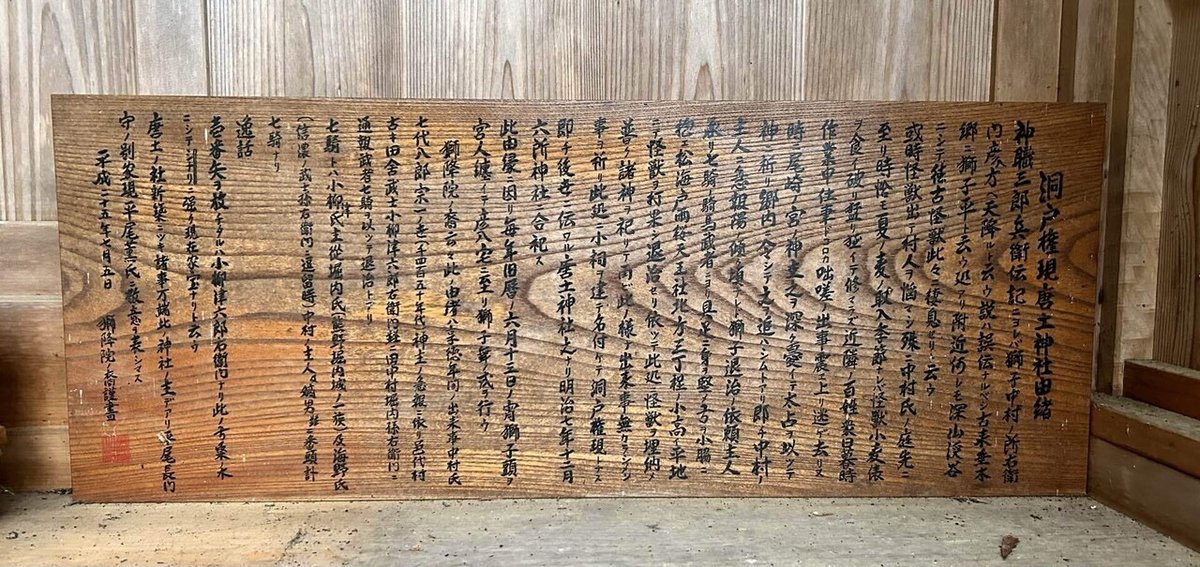

祠には洞戸権現と唐土神社の御由緒が。平成二十五年と記されており、この年に今の新しい祠へと建て替えた際に作られたものだろうと思われます。

まとめ

こうして、なんとか念願の唐土神社に辿り着き、神様となった大獅子・洞戸権現にお詣りすることができました。

2日間の合計でどのくらい歩き、どのくらいの時間がかかったのか、もはやわかりません。

けれど、最終的に唐土神社へと辿り着き、洞戸権現をお詣りできたことで疲労感が全て吹き飛びました。

きっとこれからも洞戸権現はこの地で私たちを見守り続けてくださることでしょう。

本当は、この後に「なぜここまで私は無茶をしてでも伝説を追い求めたくなってしまうのか」について考えた内容を載せようとしましたが、ボリューミーになり過ぎたので次回の記事にまとめようと思います。

次回の投稿もお楽しみに!

超長文のブログを最後までご覧いただき、ありがとうございました!

【参考・引用文献】

『垂木の祇園祭 神様になった獅子』発行年:2015年、著者:中村悟、発行人:松原正明、発行:羽衣出版

『遠江古蹟圖繪 全』発行年:1991年、修訂・著者:神谷昌志、発行者:福世吉蔵、編集:山伊八郎、発行所:明文出版社