色名が生まれた日

あなたは新しい服を購入しようと考え、洋服屋さんに行き、気に入った服を見つけました。でも違う色が気になります。店員さんに別の色をお願いしようと聞きます。たとえば「黒はありますか?」と聞くと、店員さんは色違いの黒を持ってきてくれます。当たり前の光景ですが、よく考えるととても便利です。「黒」「赤」「ピンク」といった「色名」というものを使うと、他人と共通のイメージが持ちやすくなり、色の見本を提示しなくても色が伝わります。

さて、この便利なこの色名は、いつ頃、どのように生まれたのでしょう?

今回はそんなことをお伝えしていきたいと思います。

そんな古いことは、考えなくてもいいのかもしれませんが、ものの由来というものは面白く、知るとまた見方が変わります。

色が使われるようになったきっかけは、洋服屋バックなどの嗜好品と共に広がっていったわけではなく、それよりもはるか前、色の目的は祈りや呪いであったと考えられています。3万年前という気が遠くなるような昔の旧石器時代からは赤い顔料で描かれた絵画、さらにその時代よりも前には遺骨に赤で装飾したものが見つかっています。

その当時にこうした色をどのように呼んでいたかは不明ですが、世界中で色名の生い立ちを研究した人がいます。その方によると多くの国では「黒」と「白」が最初に生まれ、その後に「赤」が加わったと述べられています。赤の重要性から考えると「赤」のほうが早かったという説を唱える研究者もいます。

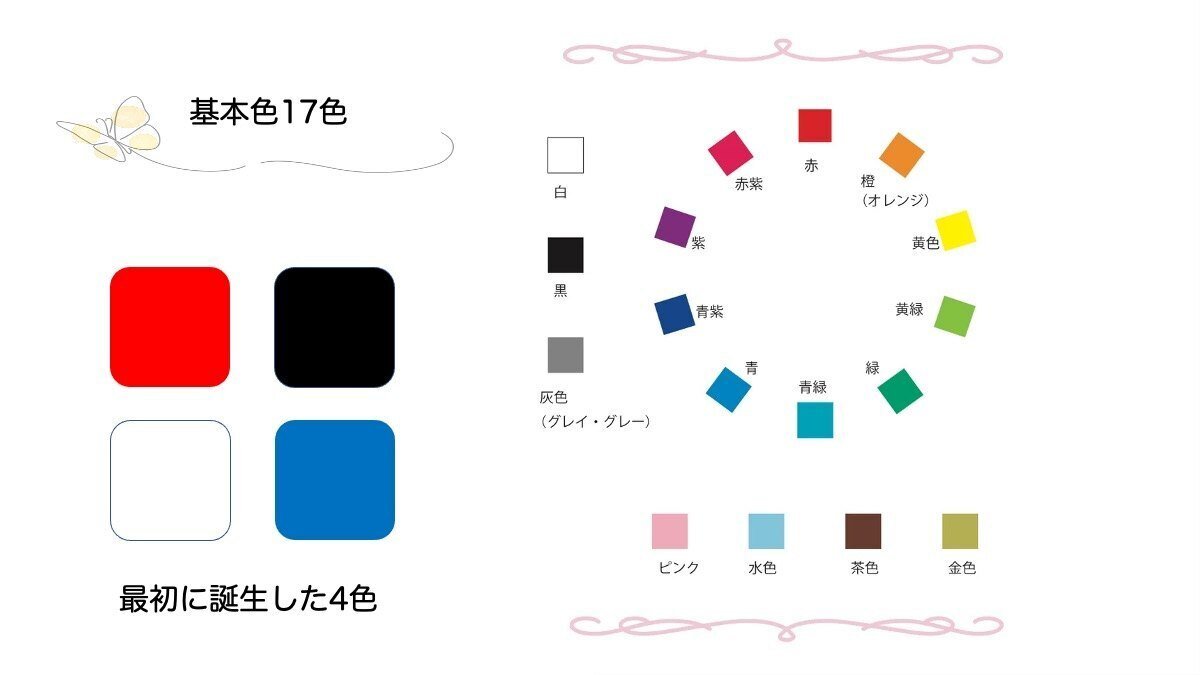

原始の日本では色名は「白」「黒」「赤」「青」の4色が最初にできたと考えられています。「黒」は太陽が沈んだ状態の「暗い」「暮れる」から生まれました。「くらい」「くれる」が「くろ」に変化したといわれています。一方、太陽が昇った「明るい」状態、「あかるい」「あける」から「赤」が生まれました。「黒」と「赤」は明るさに応じて逆の意味を表します。つまり、日本の色の意味から考えると「黒」の反対語は「赤」です。

「黒」と「赤」が誕生した後、「白」が生まれました。白ははっきりと見えるという意味の「顕す(あらわす)」という意味があり、「しる(知る)」「しるす(印す)」という言葉から「白」になったといわれています。そして、はっきりとはわからない、おおわれてわからない「漠(ばく/砂漠などに使われる)」、「淡い(あわい)」から「青」が生まれたといわれています。別の説では「藍(あい)」から転じたという説もあります。確かに「藍」は古くからあった色のひとつです。青は灰色を含む広範囲の中間色をさす言葉だったのです。

この考え方は有力ですが、何もないところから突然、これらの色が生まれたのではなく、もっと複雑な過程を経てきたことが見受けられます。そこで、『魏志倭人伝』『古事記』『日本書紀』『万葉集』から平安時代へと、当時の書物を見ながら、その変化を見てみたいと思います。

本流としては原始の日本には「白」「黒」「赤」「青」の4色で、そこから「黄色」が加わり、そして「茶色」「緑」などが増えていったという考えで良いと思います。ただしもう少し正確にいうならば、もっとさまざまな色も存在していたのですが、「基本色名」にならなかったというのが正解に近いかもしれません。基本色というわずかな色の観点ではなく、色名全体を捉えるとそこにはもっとダイナミックな動きがありました。多くの色は固有物から付けられた固有色でありますが、「白」「黒」「赤」「青」は固有物が存在しないので、固有色ではありません。

ここから先は

ポーポー色彩研究会

「色を使って問題解決しよう」「色の可能性を広げていこう」をテーマにした色彩心理の研究会です。 マガジンを購読いただくと色彩心理関係のセミ…

いつも応援ありがとうございます。 みなさまからいただいたサポートは研究や調査、そしてコンテンツ開発に活かしていきます。 ミホンザルにはバナナになります。