見るなのパンチラ

予告編

当時、経済学の旗手としてテレビに引っ張りだこ、飛ぶ鳥も落とす勢いだったX教授は、女子高生のミニスカートの下からパンツを手鏡で覗いたとして逮捕され、人生を棒に振ってしまった。そこまでの危険を冒してまで駆り立てるパンチラへの衝動はどこから来るのか?その、煩悩の正体とは何か?それを解き明かすのが本書の目的である。

現国際日本文化研究センター所長・教授である井上章一は二〇〇二年、ベストセラーである「パンツが見える。―羞恥心の現代史」を著した。その中で、どのようにして日本に「パンチラ」が成立したのか文化史を詳述している。

調査は、まずパンチラの文化史を再検討することから始まる。そこでは、井上の著書では語られていない、ある社会的連鎖反応が日本におけるパンチラの創出に重要な役割を果たしたことが明らかになる。それまで人々の間に潜在意識として存在していたパンチラへの興味が、あるきっかけをもとに急激に顕在意識化し、日本に定着していく過程が示される。

しかし、パンチラとは何か、それは文化史だけで解き明かされる問題ではない。調査をして行くうちに、そこには底知れぬ深みが垣間見えてきた。文化史に加え、文化人類学、心理学(好奇心、羞恥心)、生物学(信号刺激、超正常刺激)、生物進化、脳科学(報酬系)、認知革命(文化、進化)など、あらゆる知見を動員し、掘り下げないとパンチラの謎は解けないことがわかってきたのである。

世の男性はなぜこんなにもスケベなのか?ただの布切れなのに、なぜ男性はパンツが見たいのか?パンツを見たがることのメカニズムを生物学、心理学(好奇心)、脳科学の各アプローチから解き明かす。なぜ女性はパンツを見られると恥ずかしいのか?パンツを見られたくない理由を文化人類学、心理学(羞恥心)、生物進化のメカニズムから読み解く。そこには、人間であるがゆえに逃れられない宿命が隠されていた。

そして、見たがる男性と見られたくない女性、その社会的・心理的相互作用がパンチラを生み出すプロセスが解明される。しかし話はそれで終わらない。その裏には、人類の繁殖システム、七万年前に起こったとされる文化の爆発(認知革命)、それをひき起こした人類の進化と再帰言語の獲得が存在していた。

これらの考察が、最新の科学論文、古今東西の書物、ネットやメディアの情報を用いて裏付けられていく。最後に、人間とは何かとの問いとともにパンチラという煩悩の正体が明かされる。

X教授の衝撃

X教授を逮捕 高校生のスカートに手鏡。

調べでは、X容疑者は八日午後三時ごろ、JR品川駅高輪口の上りエスカレータで、持っていた手鏡で前に立っていた都立高一年の女子高生(一五)のスカートの中をのぞいた疑い。警戒中の同隊員に見つかり、現行犯逮捕された。X容疑者はT大卒業後、K大助教授やN総合研究所主席エコノミストを経て、〇三年四月から現職。テレビの報道番組のコメンテーターとしても知られる。

この様な記事が紙面を踊り、新進気鋭の経済学者であるX教授は女子高生のパンツのために人生を棒に振ってしまった。補足すると、X教授を逮捕した警察官は、挙動不審のX教授を横浜駅で見つけ、東京都の迷惑条例が効力を発揮する東京都まで執拗に追跡したとのことである。横浜で止めておけばと悔やまれるところである。経済だけでなく法律も勉強しておくべきだったかもしれない。ハーバードビジネスレビューによるとパンツの色が景気動向の指標になるとの説もあるので、景気の動向を調査していたとの憶測もあるが、X教授の口からは真相を聞くことは出来なかった。判決は、罰金五十万円、手鏡一枚没収となった。そして、教員の職やそれまで引っ張りだこだったマスコミの仕事も一切失うことになってしまった。そればかりか、社会的信用を一切失い、一生を棒に振ってしまった。

X教授を、一生を棒に振ってまで駆り立てたパンツへの衝動とはいかなるものなのだろうか、それはいつどのようにして生み出されたものなのだろうか。

これは私が二〇〇六年、大学院時代の恩師の退官に向けた文集に寄稿した「論文」の冒頭部分である。「論文」のタイトルは「ミニスカートとパンツに関する一考察」であった。まあ、学術雑誌に投稿するわけではなく、恩師に喜んでもらおうと思って、パンチラに魅せられる愚かな男性の姿を、論文調の文体でパロディとしたものだった。幸い、恩師は洒落のわかる人だったのでこの「論文」を楽しんでいただけたとのことだった。恩師の専門は人類学で、当時大学では人間の生物学について教鞭を執っていた。生物種としての人間のことを、「ヒト」と表記する。恩師は、ヒトの形体や行動を、動物行動学的に説明し、人間の本性にせまる講義をされていた。

私は学部と大学院時代、その恩師のもとで研究していたのだが、大学の自由な雰囲気からか、それともただ放任だっただけなのか、人間に関することなら何を研究しても許された。ちなみに、私は脳科学や心理学に関連したテーマを研究していた。

なぜヒトのオスはパンチラに惹かれるのか?このことを生物学的な観点で研究した文献は私が知る限りない。それは、あまりにばかばかしくて研究する対象にならないのか、そんなものを研究していることがバレたら学界から干されてしまうのかわからない。だが、一見ばかばかしいその疑問の中に、ヒトとは何か?という人間の本性にせまるヒントが隠されているのではないだろうか。私が文集に向けて寄稿した「論文」を読み返してみると、あまりにも浅く、狭いものであり、とても人間の本性にせまるものと言えるレベルではない。私は、「論文」の最後を「さらなる検討が必要」と第二弾をにおわせて締めくくったものの、十年以上経っても未完のままであった。

パンチラは卑俗テーマなのだが、男にとっては一生を棒に振る者まで現れるほど、謎の魅力を持ったものである。私は、この謎に迫ってみたいと思っていた。このように思うのは私だけではないらしく、ネット上ではいくつもの質問と怪しげな回答が並んでいる。しかし、どの回答も謎を明らかにするほど明快なものではなかった。また、新たな知見もなさそうだった。

ここ最近、進化論から人間の心理や行動を説明する学問分野が盛んになってきた。これらは、進化心理学とか人間行動進化学などと呼ばれ、心理の謎をシンプルかつ明快に説明でき、その切れ味の鋭さに感銘を受けた。また、脳の働きについてもいろいろなことがわかってきた。このような知見があれば、パンチラの謎に迫れるのではないかと思い、再び検討に乗り出すことにしたのである。

そのまえに、誤解のないようにひとつ付け加えておこう。私が研究考察の対象としているのは、あくまで偶然かつ不可避的に見えてしまうパンチラであり、冒頭にあるような覗きや盗撮、痴漢の類ではない。覗きや盗撮、痴漢は女性の人権を無視した犯罪であり、決して許されないことである。私はそんなものを推奨も擁護もしないし、当然のことながら強く非難する。本書は人間の性を扱うことから、ともすればフェミニズム主義の人から批判を浴びるかもしれないが、私には女性蔑視や男尊女卑の意図はまったくない。純粋に、文化的、心理学的、生物学的、進化論的に、客観的にものごとをとらえようとしているだけなのだ。そして、その奥に潜む人間の謎に迫りたいだけなのだ。

パンチラの文化史

現国際日本文化研究センター所長・教授である井上章一は二〇〇二年、「パンツが見える。―羞恥心の現代史」を著した。その中で、どのようにして日本に「パンチラ」が成立したのかを詳述している。豊富かつ詳細な資料に裏付けられたその著書を読むと、井上の探求心と努力に尊敬の念を抱かずにはいられない。また、社会的地位や責任を持つ者でありながら、あえて危険を冒してまでそのような書物を出版する勇気に感服した。パンチラに対して真正面から向き合った書物は他では見当たらないのだ。

検討を開始するにあたり、井上の著書は出発点であり、バイブルである。まずは井上の著書を振り返るところから始めよう。以下は「パンツが見える」を簡単にまとめたものだ。簡単と言っても相当なボリュームがある井上の著書を短くまとめるのは難しい。そのため、理解しやすいように最初にポイントを示し、そのあとに解説を加える形とした。

社会学的歴史一九三〇~一九六〇年代に起こった変化

・着物 → 洋装・もんぺ → (ミニ)スカート

・腰巻 → ズロース → パンツ(パンティ)

井上によると「パンチラ」という概念が社会に認知され始めたのは一九五〇~六〇年代とのことだ。それを可能にしたのはパンツとスカートの登場だ。それ以前はパンツというもの自体が存在しなかった。よって、パンチラ自体が存在しえない。また、戦前、戦中を通して洋装、つまりスカートはありましたが社会全体でみれば限られた人たち――上層階級や女学生――のもので、一般庶民は着物、戦時中ではもんぺが主流であった。また、その頃の下ばきは、着物については腰巻、スカートについてはズロースであった。ズロースは、今でいうとトランクスのようなもので、ぶかぶかで丈が長いものだった。一方、腰巻は股のところがふさがっていないため、捲ると陰部が丸見えになってしまっていた。だから、ズロースを穿けば陰部が見えることがなく、安心という意識が当時はあった。しかし、ズロースを「見られたから恥ずかしい」という意識は、当時はなかったようだ。テニスのアンダースコートと同じようなもと考えるとわかりやすい。そのあと、ズロースからパンツに進化するのだが、同時期に女性たちに「見られたら恥ずかしい」という意識が生まれる。そして、パンチラという概念が生まれてくる。たった三〇年あまりの間に急激に社会の意識変化が生まれてしまう。なぜだろうか?

社会情勢の変化

・戦時体制 → 高度経済成長

・保守的な考え方 → 開放的な考え方

・物資不足、家電無し → 物資豊か、家電普及

・農村的生活 → 都市化の進行

その前に、当時の社会情勢を簡単に振り返って見ておこう。パンチラの概念が生まれる三〇年間で何が起こったかというと、社会は急激に変化していることがわかる。戦時体制から高度経済成長へ、保守的な考え方から開放的な考え方へ、不足していた物資は豊かになり、洗濯機などの家電が普及する。それとともに技術革新も進む。

技術の進化

・洗濯板 → 洗濯機の普及

・布地の伸縮性無し → 布地の伸縮性あり

・ぶかぶかズロース → ぴったりパンツ

それまでは伸縮性に乏しく肌触りが悪い布地でしたが、戦後、繊維産業の発達により、伸縮性があり柔らかい布地が開発される。これにより、肌にぴったりと密着でき、しかも違和感の無い下着、つまりパンツが可能となる。それではこの頃、下着に関する生活習慣はどう変わったのだろうか?

生活習慣の変化

・農村的生活 → 都市化の進行

・洗濯は数日に一度 → 毎日洗濯

・清潔意識低い → 清潔意識高い

洗濯機が普及する前は、洗濯は数日に一度の頻度であり、清潔に関する意識も今ほど高くはなかったのだ。農民がまだまだ人口の多くを占め、農婦は農作業の負荷が高く、洗濯に労力の多くを割けなかったためである。それが、機械化や都市化の進行で洗濯に割く時間ができ、清潔意識も高まってくる。以上が、いわばパンチラを生む背景というか、土壌のようなものとなる。それでは、ここからどのようにパンチラの概念が生まれたかのだろうか?

下着に対する意識の変化

・もんぺ → スカート(ミニスカート)

・ズロース → パンツ(パンティ)

・性的意味意識せず → 性的意味意識する

・男性の視線に鈍感 → 男性の視線に敏感

・羞恥心低い → 羞恥心高い

・恥ずかしくない → 恥ずかい

・隠さない → 隠す

戦時中もんぺをはいていた女性は、戦後スカートを穿き始める。一九五〇年代、スカートは短くなり膝小僧が見えるようになる。急激な洋装化にともない、婦人雑誌はスカートのマナーを特集し、下着が見えることははしたないことだと啓蒙する記事を書き始める。それまで女性は下着が見えることをなんとも思っていなかった。むしろ陰部がズロースで守られていると思っているから、安心していたと言っていいだろう。一九六〇年代ではミニスカートブームが発生する。一九五〇年代ごろから、ズロースはパンツに進化する。パンティという呼び名もこのころからあった。パンティは肌に密着し、性器を直接覆う下着だ。体の形も直接見える。ズロースは性器を覆うが、性器との間に隙間があるため、パンティに比べれば間接的と言える。体の形もわからない。その意味ではパンティはズロースより裸体に近く、性器の代用品になりうると言える。なお、日本においてパンツを最初に穿いたのはアメリカ進駐軍を相手にしたパンパンと呼ばれる娼婦たちだった。彼女らは進駐軍から白いパンツをもらい受けた。白いパンツを穿いているのは娼婦だったのだ。これらのことから、男性は性的な意味を意識するようになる。それ以前も、ズロースに性的な意識を持った事例はあったが、女性に認知されるようなものではなかった。パンティになって男性が性的な意味をより強く意識し、そしてここが大切なのだが、女性も男性が性的な意味を意識していることを意識し始めた。女性は、男性の性的な視線を意識すると隠そうとする。そうすると男性はよけい見たくなる。女性はよりいっそう隠そうとする。ここで、隠す側と見たい側、双方の意識を強める相互作用が発生し、スパイラル的に強くなっていく。

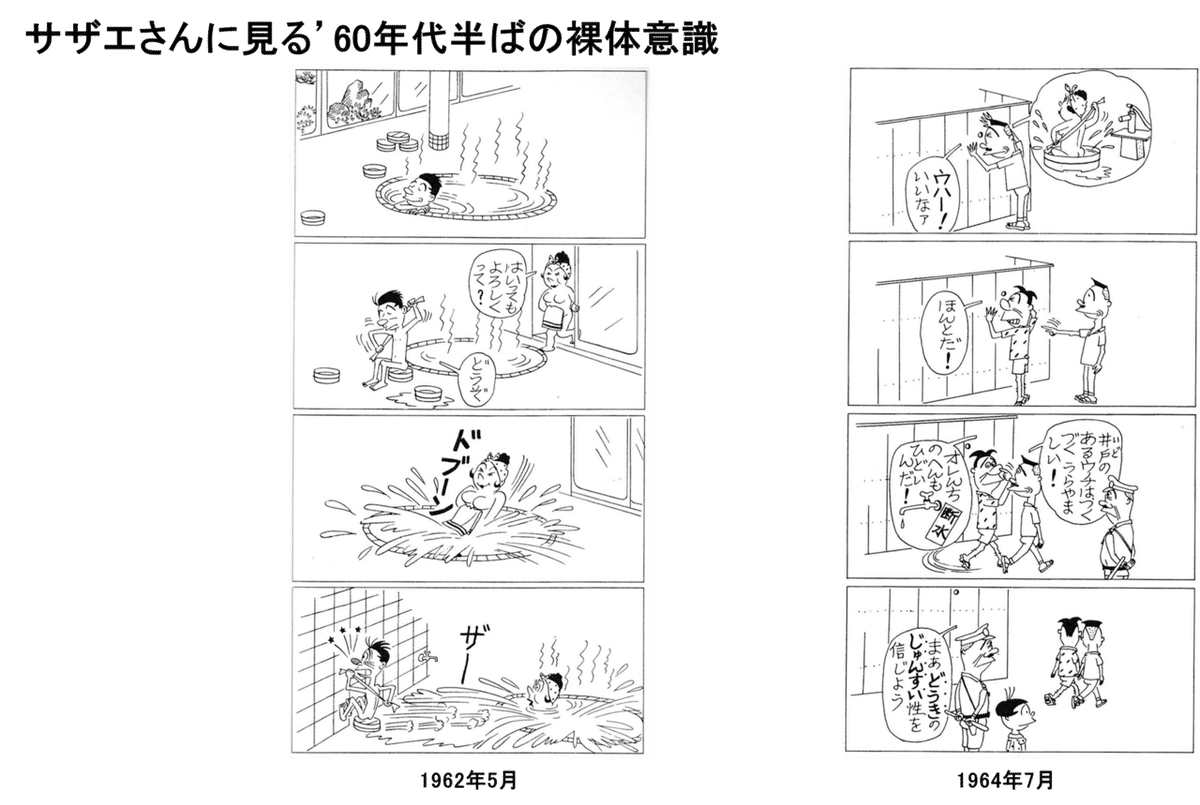

――補足すると、当初ズロースが性的意味をもっていなかったことは、アニメ・サザエさんでワカメのパンツが見えていることに対して誰も何も危機感を抱いていないことからも見て取れる。マンガ版のサザエさんがスタートするのは一九四六年、テレビアニメ版は一九六九年であることから、その当時、少なくとも小学三年生のパンチラに対する社会的な意識をあらわしたものだろう。――

ついでながら、日本でズロースが普及するきっかけとなったと言われる白木屋デパートの火災についても簡単に触れておこう。東京日本橋の白木屋デパートは、昭和七年火災を起こした。当時の女性は着物の下に何も穿いていなかったため、避難時にめくれる着物の裾を押さえるためにロープから手を放して転落するなどして多くの死者を出したというもので、それを契機に女性はズロースを穿くようになったというものだ。まことしやかにささやかれる伝説であるが、井上によりこれが俗説であることが詳細に記述されている。白木屋火災の後も着物のしたは相変わらずノーパンであったし、上記のようにパンツが普及するには技術や社会がまだまだ未熟だったのだ。

この本を読み終えて、納得するとともに新たな疑問がわきだしてきた。井上はあとがき、および文庫版へのあとがきに次のように記している。

十数年の歳月をかけて、パンチラが発揮する魅力のからくりを分析しつくした。にもかかわらず、今でも、洗脳はとけていない。パンツをめぐる煩悩からは、解脱しきれないのである。

しかし、これを本能の問題だときりすてる人が多くいたことには、がっかりした。男が女のパンチラに、なにほどかときめいてしまう。それは、男の性欲がそういうふうにしくまれているせいである。問いつめてもしかたのないことだと、彼らは言う。

中略

もし、本能の問題であるのなら、時代や民族をこえて、同じ反応がおこるはずである。しかし、そんなことはない。パンツの見える光景は、時と場所により、ことなる受け取り方をされてきた。

なぜ、井上含め我々は、この煩悩から解脱できないのか?それは人間の業とか性(サガ)といったものだからではないだろうか?「男の性欲がそういうふうにしくまれているせいであり、本能の問題だときりすてる人」は、いったいどのような根拠でそう言っているのだろうか?パンチラを潜在意識から顕在意識へと大革命を引き起こした心理学的なメカニズムとはなんだろうか?羞恥心がそれを引き起こしたというが、なぜヒトだけが羞恥心という感情を持っているのだろうか?なぜ、男は女が羞恥心をみせると欲情するのか?

パンチラが成立するには、ヒトが衣服を発明して着るようになり、それがスカートになり、パンツをはかなければならない。それを可能にする前提条件が必要なのだ。なぜ、ヒトは衣服を着るのか?なぜ、女性はスカートをはくのか?なぜ、ヒトはパンツをはくのか?

そもそも、ヒトの性欲じたいがまったく特殊と言っていい。ヒト以外の動物のほとんどは、繁殖のためだけに性行為を行う。メスは繁殖可能な時期になると発情し、それをオスに信号として送る。それを受信したオスはメスに対して求愛行動を行う。繁殖期以外ではメスは発情しないし、オスは求愛行動を行わない。オスもメスもまったく性行為に興味を示さない。繁殖につながらない性行為はエネルギーの無駄であるばかりか、捕食者に対して隙を見せることになり、まったく無意味だからだ。なぜヒトは繁殖につながらない性行為をするのか?なぜヒトは繁殖につながらない欲情をするのか?なぜ、ヒトは繁殖につながらないパンチラというものに欲情するのか?ヒトのメスの体はもともと生物学的に性的信号を持っている。だから、ヒトのオスはメスの裸体を見ると欲情する。だが、パンツは裸体ではなく布切れだ。なぜヒトは布切れに欲情するのか?疑問はふくらむばかりである。

井上は、パンチラが本能の問題でない理由として次のように述べている。

もし、本能の問題であるのなら、時代や民族をこえて、同じ反応がおこるはずである。しかし、そんなことはない。パンツの見える光景は、時と場所によりことなるうけとり方をされてきた。

私は、本能か文化か、先天的か後天的か、氏か育ちか、黒か白かといった二元論的に扱うべき問題ではないと考えている。たとえば、ヒトは言葉をしゃべる。これは人類普遍であり、どの民族でも言葉をしゃべる。チンパンジーはヒトともっとも近縁種で、遺伝子の九八%が共通である。パソコンの画面を使って、記号を用いることにより、言語の能力があることは実験により確認されている。ヘイズ夫妻(一九五一)は、チンパンジーの赤ちゃんを人間の子供の用に育てたら、言葉がしゃべれるようになるか研究した。チンパンジーは成長しても言葉をしゃべれなかったとのことである。ヒトの赤ちゃんは何も教えなくてもしゃべるようになる。これは、人類普遍の能力であり、本能である。しかし、どの言語をしゃべるようになるかは環境による。

パンチラとは、本能と文化が複雑にからみあった問題ではないだろうか?パンツとスカートがなければパンチラは存在しえない。よって、パンツとスカートがない文化では「パンチラ」とは別の欲情システムがあるはずである。

井上の著書をさらに単純化すると、一九五〇~六〇年代にパンチラに関する前提条件が整い、その前提条件の上に潜在意識が顕在化し、かつ爆発的に拡大したと言える。この現象を引き起こしたものは何なんだろうか?

裸の王様という童話がある。誰もがばか者と思われたくないために、王様は裸だと言えなかったが、子供が「王様は裸だ」とはやし立てたことをきっかけに皆が「王様は裸だ」と叫びだす話だ。この話は非常に示唆的である。誰もが心の中で何かおかしいと思っていたことが、「王様は裸だ」というひとことで顕在意識化し、社会情勢を変えるのである。

もうひとつ、文化の伝搬について事例を示そう。それは、いわゆる「百匹目の猿」と言われる現象でつぎのようなものである。生物学者であるライアル・ワトソンが著書「生命潮流」のなかで触れているエピソードである。

宮崎県串間市の幸島のニホンザルの子ザルが偶然、サツマイモを洗って食べる事を覚えた。その行動は徐々に群れの中に広がり、ある閾値(ライアル・ワトソンはこれを象徴的に百匹目と表現した)を超えたとき、爆発的に群れの中に広がった。さらに、交流のない大分県高崎山の猿の群れでも突然この行動が見られるようになったというものである。

当時学生だった私はこの話に感動したものだが、その後、この話が創作であることがわかっている。それでは、事実はどうであったのか、「百匹目の猿」の元となった論文を調べてみよう。

一九五三年九月、宮崎県串間市の幸島で、一歳半になるニホンザルのメスの子ザルがサツマイモを洗う行動を始めた。この行動は徐々に広がり、一九五六年には十一匹がこの行動を獲得した。一九六一年一二月と六二年一月の調査では、一九五〇年以前に生まれた大人のサルを除く、ほぼすべての個体がサツマイモを洗う行動を示すようになった。大人のサルはほとんどイモ洗いを身につけることができず、イモ洗いを覚えたのは子ザルであった。また、一九五一年以降生まれた子供でイモ洗いを身につけることができなかったサルは四匹いたが、いずれもナミと呼ばれる親ザルの子供であった。

交流のない他の集団に広がったことは記載されていないが、サツマイモを洗う行動が徐々に広がり、八年でほぼすべての個体に広がったことは確かである。ニホンザルのような動物において、サツマイモ洗いのような文化的な行動が、進化の歴史を考えればわずか八年で浸透したことは驚きである。爆発的に広がったと言ってもよいだろう。砂が付いたサツマイモをまずいと思う感覚(人間が感じる「まずい」という感覚とは必ずしも同じではないかもしれないが)、サツマイモを洗えるだけの手の器用さ、そしてそれらを結びつける知能、これらの前提条件が整ってこそ、サツマイモ洗いは短時間のうちに習得できたのである。これは本能だろうか、文化だろうか。ナミの子供たちはイモ洗いを覚えられなかったから遺伝的要素もあるだろう。行動様式の伝搬は文化ともいえるだろう。つまり、本能でもあるし文化でもある。二者択一ではないのである。

何が、パンチラをスタンダードにしたのか?

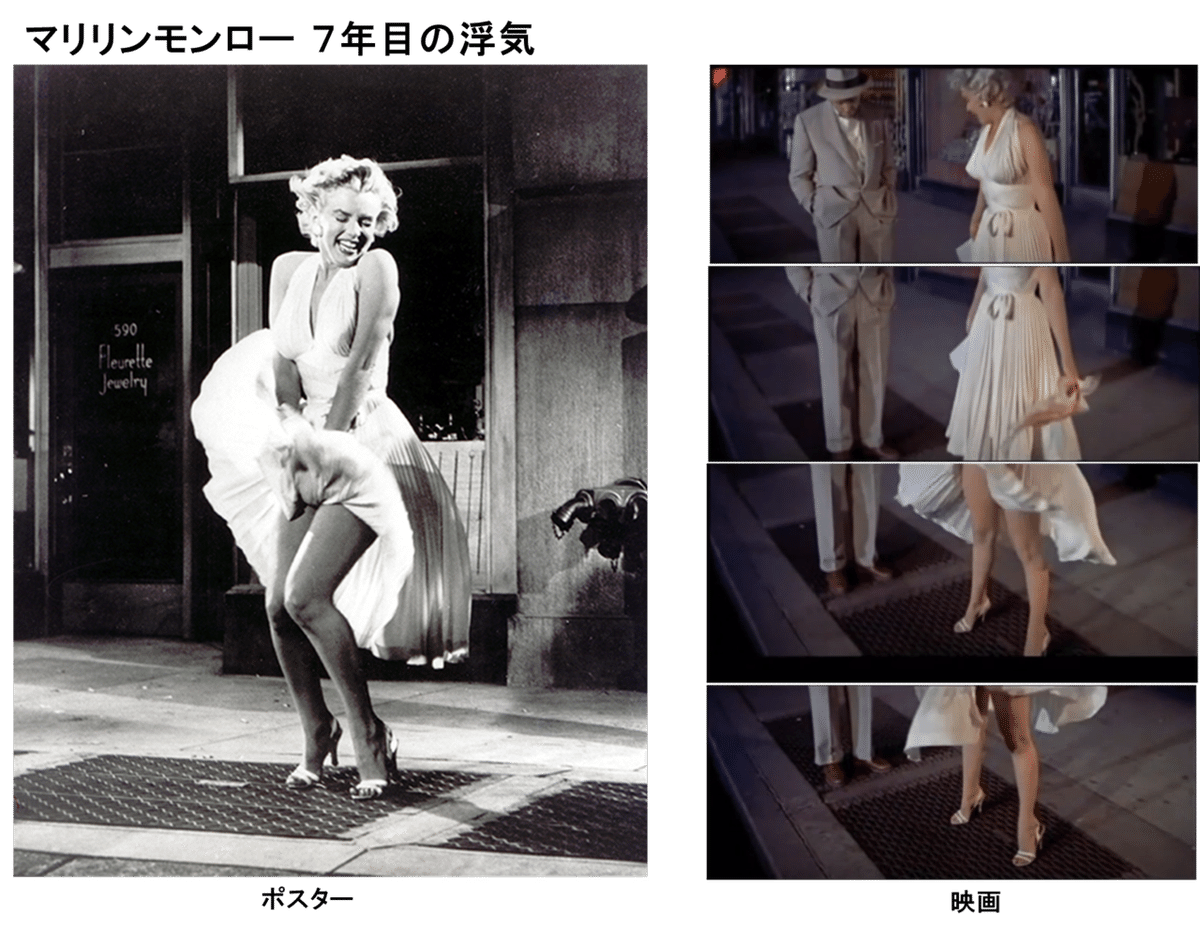

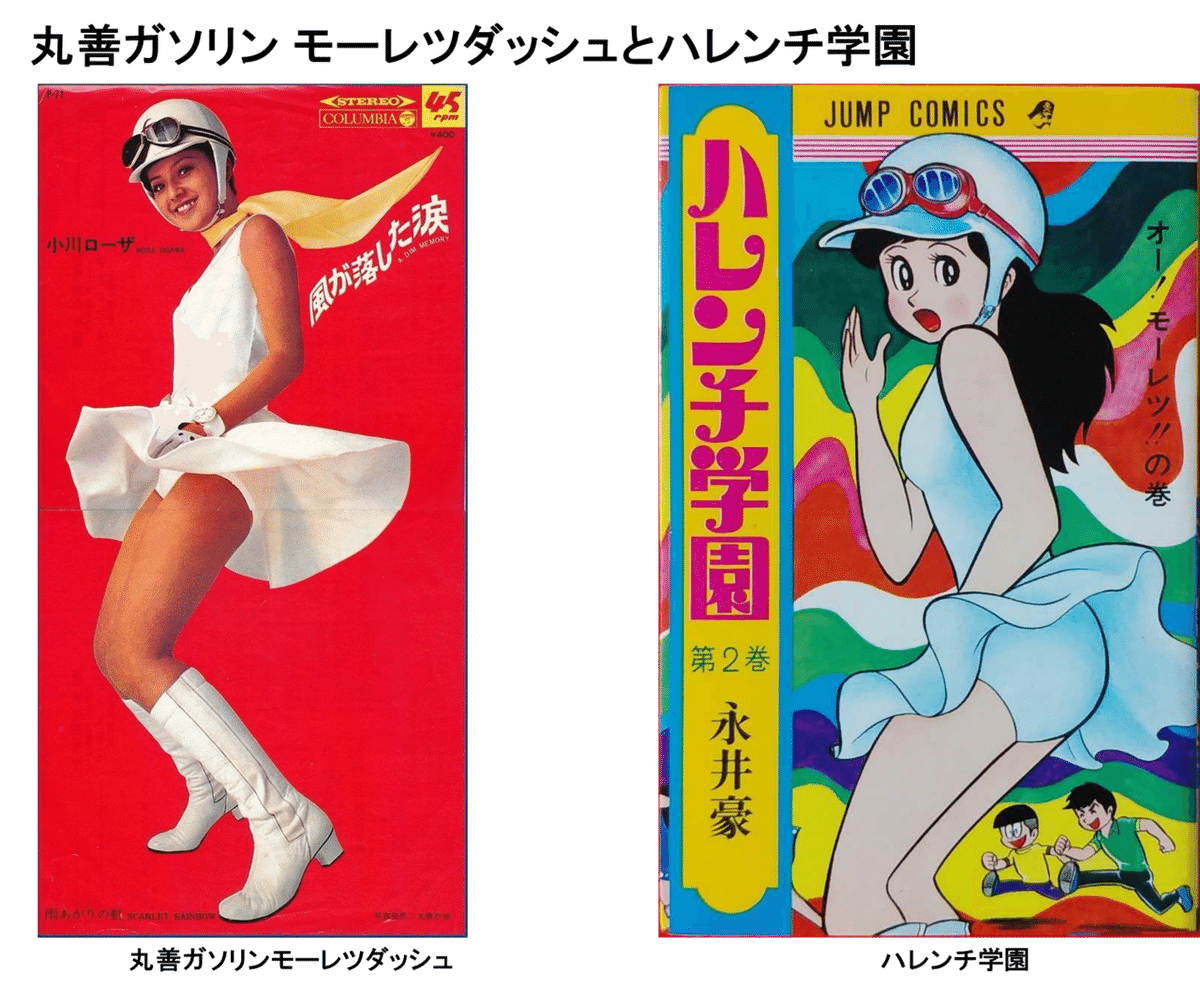

「パンチラはエロい」との潜在意識が何かをきっかけに雪崩現象を起こし、急激に顕在化し、社会集団の中に広がった。そんなきっかけはあったのだろうか?私は丸善ガソリン猛烈ダッシュを取り上げたい。もちろん、本家本元はマリリン・モンローの「七年目の浮気」(一九五五年)であることは論を俟たない。地下鉄の排気口から吹き上げる風でスカートがめくりあがるシーンはあまりにも有名だ。しかし、じっさいにこのシーンを見るとマリリン・モンローは、スカートを押さえているものの、恥ずかしがっている様子はない。みずから排気口の上に立ち、気持ちいい、と言っている。しかも、一回めくれあがったあともその場に立ち続け、つぎの電車が通ったときもそれを楽しむのである。そしてそのあとも排気口の上に立ち続けるのである。偶然起こった出来事ではない。みずからそうしているのである。映画では、上品さが足りない、少しおつむが弱い、だが肉感的でセクシーな、そのような女性に描いている。そうすると、我々が思っているパンチラとは異なるのではないか?つまり、女性が恥ずかしがる様子に欲情するという構図がないのである。ところが、ポスターのほうは恥ずかしがる表情と姿態が扇情的に描かれている。映画とまったくことなるのである。これは何を意味しているのだろうか?製作者はパンチラに羞恥心の要素が必要であることを理解していたに違いない。しかし、映画中で羞恥心を見せてしまっては設定した主人公のキャラと異なってしまう。かといって、羞恥心のない女の姿をポスターにしたところで客寄せ効果はない。そこで、ポスターには羞恥心を見せている画像を用いたのでだろうか。

丸善ガソリンモーレツダッシュのCMは一九六九年の発表である。テレビCMの放送開始日の記録はないが、丸善石油社内報によると三月一日からテレビ、ラジオ、新聞を用いた大々的な「ダッシュキャンペーン」を開始するとあり、三月十日に新聞広告が出されていることからテレビCMも同じ時期とかんがえてよい。このCMは、「七年目の浮気」のパロディであることは明らかである。ポイントは、日本で初めてのパンチラCMであること、女性が恥ずかしがっている姿を積極的に表現していることである。永井豪の作品「ハレンチ学園」は、一九六八年から「週刊少年ジャンプ」に連載された。

「ハレンチ学園」は「週刊少年ジャンプ」の売れ行きを伸ばし、単行本にするとそれこそ飛ぶように売れた。第一巻初版は一週間で売り切れ、第二巻、第三巻も増刷に増刷、たちまち二〇〇万部を突破した(藤島宇策、一九九〇)。

永井は、一九六九年七月二四日号(一四号)にて「モーレツごっこ」という名称でハレンチ学園にスカートめくりを登場させている。しかし、スカートめくりはハレンチ学園の専売特許ではない。それは、ハレンチ学園の作中に「世間で『モーレツごっこ』が流行っている」というコメントからもわかる。スカートめくりはまず市中で流行り、永井が作品に取り入れたといってよいだろう。永井はそのような世間の風俗に敏感だったと言える。そうすると、ハレンチ学園は当時のパンチラに関する意識をあらわす貴重な資料と考えられる。

すぐにでもハレンチ学園の分析に飛びつきたいところだが、ちょっと遠回りしてスカートめくりの歴史を振り返っておこう。

江戸時代の習俗として、上方語源辞典には次のような記述がある。

おいどまくり、はやった[御臀捲り流行った]明治末期まで行われた大阪の児戯で、「今日は二十五日、おいどまくりはやった」といいつつ相手の背後に迫って着物の裾をまくり上げるもの。はやったは、法度を誤ったもの。

中略

寛政十二年・狂歌浪花のむめ「諺に、尻まくり御法度、けふは廿五日と、わらべの遊言は、むかし天満天神宮の辺りの百姓の家多くして町家はすくなき時、毎月廿五日は御縁日ゆへ、百姓農業を休みてゐる折は、一軒にても農方へ出るに尻からげする人を見つけると、やすみゐる百姓より申すやうは、けふは廿五日の休みなるに、尻まくるは御法度じやといふて、農方へ行くをとどめしとぞ」

もともとは、「おいどまくり」は休みの日に働くことを戒めるものだったらしい。それが、児戯へと変わっていったようだ。作家の田辺聖子は、「大阪弁おもしろ草子」のなかで「おいどまくり」についてふれている。

子供が尻をまくって遊ぶのも「おいどまくり」であった。

私が小学生の頃も、

〽今日は二十五日

おいどまくり はやった…

と囃しつつ、悪童連が女の子のスカートをぱっとまくる、というようなことがあった。中略 明治末年頃まではやっているたとあるが、昭和の子供も、着物が服にかわっただけで、スカートまくりをしていたのである。

田辺が小学生の頃というのは戦前のことである。スカートめくりの起源は着物の頃からすでにあり、明治から昭和にかけて脈々と生き続けていたのである。

江戸にも同じような遊びがあった。

子どもたちは、各自の着物の後ろの裾を前からつまんでへそのあたりの前帯に留めておく。「お尻の用心、御用心」とはやしながら。あたりを歩きまわる。そのうちに、お互いに他の子が油断したすきにその裾を手で打ち払い、後ろから着物の裾をまくりあげて、お尻をあらわにさせる遊びである。

はやしことばは「きょうは二十八日、お尻の用心、御用心」とか、「お尻の用心、御用心、きょうは二十八日、あしたはお亀の団子の日」などといった。尻まくりの取り締まりデーや解禁デーがあったりしたわけでもあるまいが、意味はよくわからない。

この遊びは男女が入りまじってやった。男の子の着物にも裾があったから、男の子も女の子も区別なく裾をまくられてお尻を出した。いたずらっぽい遊びであるが、大勢の子どもたちがキャーキャーと声を発しながら遊んだのだろう。

昭和四十三、四年頃だったようであるが、小学生くらいの子どもたちのあいだで「スカートめくり」が流行った。男の子が女の子のすきを見てスカートをめくる。

「お尻の用心、御用心」とはいわなかったが、女の子は「エッチ!」といって逃げまわった。(吉沢、二〇〇六)

大阪でも東京でも江戸時代から「スカートめくり」は普通にみられる子供の遊びだったようだ。

少年ジャンプの創刊スタッフであり、のちに編集長となった西村繁男は「さらばわが青春の『少年ジャンプ』」のなかで、ハレンチ学園は少年ジャンプの創刊号から売り上げ躍進の原動力であったと記している。一九六九年の新年一号では、売り上げ二十万部に迫る勢いであり、そのなかでハレンチ学園は支持率七〇パーセントで創刊号以来の驚異的な数字を記録した。

西村は、ハレンチ学園の登場は、戦後の漫画史上特筆すべき衝撃的な出来事としている。それまでの漫画が大人による道徳感や倫理観の押し付けだったのに対し、作者の永井豪は、読者の視点から、大人の倫理の殻を破ったのである。

編集部には、避難と苦情が殺到した。教育委員会から、PTAから、青少年を守る会から・・・。しかし、同時に読者からは、激励と支持表明の手紙が山積みになり、同趣旨の電話がひっきりなしにかかってきた。

(中略)

ある意味では、宣伝費を使わずに宣伝できる絶好のチャンスであった。

ハレンチ学園をめぐる批判と支持は激しい社会的な論争の的となり、当時編集長の長野は、急進教育評論家の阿部進と連携を深めて、テレビ番組やPTAの会合に出て行き、教育者や親相手に漫画擁護と教育論を戦わせた。中には少年ジャンプの不買運動が起こった県もあったが、読者の支持は減ることなく、少年ジャンプの部数は号を重ねるごとに堅実に増えていった。(西村)

皮肉にも、この騒ぎがメディアへの露出を増やし、教師やPTAの思いとはうらはらにハレンチ学園の人気を高めることになったことだろう。

ハレンチ学園を最初から調べてゆくと、当初「ハレンチ」の対象は裸でありパンツは対象となっていない。ある日、ヒロインである柳生みつ子(通称十兵衛)は、弟のいたずらにより、パンツをはき忘れて登校してしまう。登校すると学校では「モーレツごっこ」が流行っていて、男子は恥ずかしがり逃げ惑う女子たちを追い回してスカートめくりをやっている。十兵衛はノーパンであり、絶対にスカートをめくられるわけにはいかない。これが、ハレンチ学園にスカートめくりが登場する最初の話だが、これより前にパンツは一回も描かれていない。ハレンチや欲情の対象はパンツではなく、あくまで裸だったのである。しかし、その後ハレンチ学園にはパンツが頻繁に描かれるようになっている。しかも、パンチラのシーンが目に見えて多くなっている。パンツおよびパンチラがハレンチ=性的な対象と変容していったことがわかる。

一九七〇年一月八日、朝日新聞にハレンチ学園の記事が登場する。このときの記事はヌードをテーマとしたマンガが流行っているという作品の紹介程度である。子供向けの明るいエロティシズムを目指した作者の動機、それを応援する子供の手紙、一部父母の抗議などが紹介されてる。この時期は、まだ批判が前面に押し出されているわけでなく、新聞の取り扱いは賛否どちらにも公平な立場である。つまり、スカートめくりに対する社会的評価が定まっていないと言える。

ところが九日後の一九七〇年一月十七日の毎日新聞では、三重県四日市市の中学校長会が「好ましくない」と追放を決めた記事が掲載されている。そして一月二十二日の毎日新聞では、三重県青少年保護審議会が出版社に自粛を申し入れることを決めたと報じている。

さらにその一か月後、一九七〇年三月一日の朝日新聞には、週刊少年ジャンプの編集者、教師、父兄ら約六十人がハレンチ・マンガについて意見を戦わせたとの記事が出ている。あるクラス四十三人中、ハレンチ学園を読んでいたのは二十八人とあるが、買って家に持っていたのはわずかに二人、病院でが二人、二十二人が床屋でみていた。売上部数以上に多くの子供が読んでいたことがわかる。紙面は激しい批判的なトーンへと変わっている。また、現場の女性教師の声として次のような記事を載せている。

「ハレンチの出た一昨年からこどもが変わってきた。スカートめくりは過去のこと、いまはスカートのぞきです。女の子の足元にものを落として、拾うふりしてのぞく。(中略)正常な文化マンガをお願いしたいのです」

この頃、スカートめくりが批判され、子供たちの興味がパンチラにシフトして行く姿がこの記事に映し出されている。

一九七〇年五月二日、映画版のハレンチ学園が公開される。公開日から逆算して一九六九年末~七〇年の公開日までの様子を映し出しているはずである。この映画のなかで、男子生徒やヒゲゴジラ先生が女子生徒のスカートをめくって大騒ぎする。注目すべきはヒゲゴジラがカメラに向かって、「こんなことしちゃ、いけないのよー」と叫びながら逃げ惑う女子生徒のスカートをめくるのである。このセリフはマンガ版には登場しない。前述のように、当時、教育委員会やPTAでは「ハレンチ学園」を問題視して激しい批判を繰り返していた。日本中でわき上がる大問題となっていたため、それに配慮した苦肉のセリフだったのだろう。しかし、このセリフはスカートめくりを公共のメディアを使って「いけないこと」と宣言したことになる。いけないと言われるとよけいやりたくなる。これは、パンツに「見るなの禁」をかけたと解釈できる。「見るなの禁」については後で詳述することにしたい。

映画版ハレンチ学園でもうひとつ注目すべき点がある。それは、柳生みつ子が柵を飛び越えるとき、スカートの下からパンチラが見えるカットをわざわざ設けていることである。このカットはマンガ版には登場しない。映像の中にパンチラが普及しだしていることは、子供たちの興味が「スカートのぞき」にシフトしていることと呼応する。

一九七〇年一〇月から、テレビ版のハレンチ学園が始まる。当時視聴率が低迷してた東京一二チャンネルは、他の局がやろうとしないこのマンガに着目したのだ。ただし、アニメではなく実写版であった。だが、原作の人気のため、開局以来ようやく十数パーセントの視聴率をあげることができて、テレビ局の担当者たちは、祝杯をあげたのである(藤島、一九九〇)。

当時、東京一二チャンネルで編成課長をしていた石光勝は、ハレンチ学園の企画段階から後始末まで関わっている。当時を述懐した著書「テレビ番外地」で次のように語っている。

「ハレンチ学園」の原作は、永井豪さんのマンガ。「少年ジャンプ」の超大目玉でした。児島みゆきさんの主役で映画化してヒットさせた監督の丹野雄二さんが、テレビでもやりたいと企画を持ち込んでこられたのです。設定は聖ハレンチ学園で展開する、奇想天外な先生たちと自由闊達な子どもたちの底抜けに明るい戦い。いうなれば受験本位の押し付け教育に対するアンチテーゼという一面もあったと思います。

しかしハレンチの象徴であるスカートめくりが売り物だったから、大当たりは間違いないとしても、無事にすむまいと覚悟はしていました。

予想はまさに的中。視聴率は全局の新番組で第一位になったものの、小学生のあいだにスカートめくりが大流行したからたまりません。「許せない!」と教育ママの避難轟々。そうかと思うと、「これくらい、いいんじゃないの」という擁護派もいたりして、局の電話は鳴りっぱなしでした。でも結局は教育ママの圧力に屈し、視聴率三〇パーセントの大台目前に、あえなく半年で撤退したのでした。(石光勝、二〇〇八)

このテレビ版「ハレンチ学園」はオープニングがアニメになっていて、「モーレツ」のパロディであるパンチラシーンから始まる。また、第一話には女生徒たちが校舎の非常階段でヒゲゴジラと大騒ぎするシーンが登場するが、下から見上げるかたちのカメラアングルからは意図的にパンチラを演出したものであることが見て取れる。

石光の記述からは、スカートめくりを売りにしたことが伺われるが、最初の頃は、スカートめくりは登場せず、ときどきパンチラシーンが出てくる程度である。スカートめくりが売りと言っても最初から出す勇気はなかったのだろう、それとなくパンチラで様子見といったところか。実はテレビ版でスカートめくりが登場するのは第二五話であり、シリーズ最後から二番目である。やはり、テレビでスカートめくりを流すのは副作用が強い劇薬だったのだろう、テレビ版ハレンチ学園はこの後、二六話で終了している。

石光の言葉にあるように視聴率三〇パーセント目前であったことは、この年テレビの普及率が九四.八パーセントであることと考え合わせると、いかに多くの視聴者がハレンチ学園を見たかがわかる。

一九七二年二月一七日の朝日新聞記事には、「ハレンチ遊び姿消す」と題して性教育による取り組みでスカートめくりをはじめとするハレンチ遊びがみられなくなったと報告している。実際に小学生に対する性教育がスカートめくりを抑止する効果を発揮したかどうかはわからないが(私はむしろ、親や教師による子供たちに対する抑圧がそうさせたのではないかと思っている)、この頃にはすでにスカートめくりが下火になっていたことは確かなようだ。それ以後、ハレンチ遊びに関する記事は見られない。

パンチラとスカートめくりは、決定的に違うものである。前者は受益者が事象の生成にかかわらない。事象は自然発生し、受益者は偶然の目撃者である。後者は受益者が事象の生成に積極的に関わる。ここに、受益者が事象の生成に関わらない側から関わる側へと、大きな飛躍がある。この飛躍をもたらしたのは何だったのだろうか。始まりはモーレツダッシュのCMである。これはパンチラであり、スカートめくりではない。では、パンチラをスカートめくりに変換したのは誰かというと、子供たちである。子供たちはモーレツダッシュのCMを見て、スカートめくりを思いついたのである。前述したようにスカートめくり自体は子供の遊びとして戦前からあり、連綿と受け継がれていただろうし、また、CMに刺激されて再発明したかもしれない。いずれにせよ、パンチラからスカートめくりへの変換を行ったのは子供たちであった。そしてそれは、「ハレンチ学園」によって爆発的に拡大した。その後、スカートめくりが厳しく抑圧されると、子供たちは「スカートのぞき」にシフトして行った。これは、子供たちによるパンチラへの回帰の始まりである。そして同時に、大人たちが作る表現もマンガ、映画、テレビの映像を通じてスカートめくりからパンチラへの回帰が行われた。子供と大人の反応と対応が相互作用を起こし、パンチラがスカートめくりへ発展し、再びパンチラへと収斂して行く様子が伺われる。

さて、ここまでの考察で丸善石油モーレツダッシュのCMがパンチラに恥ずかしがる映像を大量に生産し、それに刺激されスカートめくりブームが自然発生し、さらにマンガ、映画、テレビで再生産されるという連鎖反応が起こったことがわかる。また、スカートめくりへの批判を中心とする社会的な抑制は、発散した表現を「パンチラ」という表現に収斂させ、この表現も連鎖反応に組み込まれることになった。この連鎖反応を推し進めたのは、マンガの購入、映画やテレビの視聴の中心となった子供たちとそれを供給した大人たちの相互作用である。社会に広くパンチラが刷り込まれたのはこのときではなかったのだろうか。「百匹目の猿」のように文化が爆発的に社会集団の中に広がったのである。私は、一九六九年がパンチラ革命の年だと位置付けたい。

新聞の四コマ漫画は、そのときの政治・社会情勢、流行、庶民感覚などをユーモアとともに表現した、言わば社会を映す鏡だ。しかも長く続く作品は、同じ作者、同じ視点による「定点観測」として機能する。一九六九年をパンチラ革命の年として、本当にその前後でパンチラに関する扱いが変わっているのか、検証をしてみたい。もし一九六九年がパンチラ革命の年ならばその前後で変化がみられるはずである。

ここで、一九六九年をまたぐ四コマ漫画として、長谷川町子の「サザエさん」、サトウサンペイの「フジ三太郎」を取り上げる。「サザエさん」は戦後間もない一九四六年、福岡の地方紙「夕刊フクニチ」で連載スタートし、「夕刊朝日新聞」を経て一九五一年から「朝日新聞」の朝刊に移り、一九七四年まで続いている。一方、「フジ三太郎」は一九六五年から一九九一年まで朝日新聞に掲載されている。

どちらもこの時代を代表する作品であり、長く続いているため変化を読み取りやすいことと、前者を女性の視点、後者を男性の視点から追うことができ、両面からのアプローチが可能である。

まず、「サザエさん」で性的な意味でスカートのめくれ上がりが登場するのは一九五八年である(それ以前もスカートがめくれ上がるシーンはあるのだが、性的な意味合いはない)。カツオのまえで女性のスカートが風でめくれ上がるのだが、女性の傍らに「十八才未満の方は観覧ご遠慮ください」の看板があり、カツオは残念そうにその場を立ち去る。実はその看板は映画の看板であった、というものだ。これは明らかにマリリン・モンローの七年目の浮気のパロディーで、この頃からスカートのめくれ上がりが性的であるとの意識が芽生えたことをうかがわせる。その後、一九六三年には、三件のパンチラトピックが現れる。

1)お母さん(他人)のスカートを掴んだ子供をマスオがあやそうとして抱き上げ、お母さんのスカートがめくれてしまう

2)スカートが風でめくれて通りすがりのおじさんに見られてしまうサザエさん

3)スカート姿で片足を高く上げ、木の振りをするサザエさん。それを見ても何も動じないおじさん

このうち、1)は他人のスカートをめくってしまうことで、マスオは恥ずかしい思いをする。しかし2)は、文脈からすると性的というよりも露出を問題視している。3)についてはスカート姿で片足を高く上げることについてサザエさん自身も恥ずかしがっていないし、それを目撃したおじさんも動じていない。この頃は他人のスカートをめくることが無作法であるとの認識は定着しているものの、まだパンチラに対する評価が定まっていないと捉えるべきである。

一九六六年にはミニスカートに関するトピックが三件ある。ミニスカートの本格的流行は一九六七年だが、「サザエさん」では早くもミニスカートの流行を伝えている。マスオが天気予報のようにミニスカ予報がないものかと夢想するものの、あからさまな性的表現はない。。

続く一九六七年にはミニスカートおよびパンチラに関するトピックは四件となる。特筆すべきものは二件ある。一件はサザエさんがスカートをたくし上げてストッキングを直すものであり性的表現を意識している。もう一件は、ミニで電車のイスに座る女性たちのひざ元から下着が見えないよう、明治生まれの夫妻がつつましさを叫びながら横断幕で隠すものである。この年は本格的にミニスカートが流行した年であり、性的な刺激が街じゅうにあふれるとともに、同時にそれに対する懸念が顕在化してきていると言える。長谷川は女性の視点からパンツが見えることを恥ずかしいこととして取り上げ、啓蒙を促している。

一方で、カツオの同級生の女の子はワカメのようにパンツが見えている。小学生の高学年にはまだパンツが見えることに対する羞恥心が生まれていないことがわかる。

一九六八年は、ミニスカートおよびパンチラに関するトピックは六件と増える。ミニスカートの流行を受け、社会的関心の高まりを反映している。

一九六九年一月ごろ、階段の下で転んだ男性が「ついてない」と言っているところへ、上からミニの女性が降りてくる。男性は「ついてないこともない」と言う。

このシーンは、「サザエさん」で初めてパンチラが男性の眼福であることが直接的に表現されたシーンである。男性の目でパンチラがどう意識されているかを女性の目で顕在化させた瞬間である。

このあと、一九六九年三月から丸善石油のモーレツのCMが始まり、七月には「ハレンチ学園」でモーレツごっこが登場する。しかし、このあとサザエさんではミニスカートやパンチラに関するトピックが減る。六九年後半:二件、七〇年:二件、七一年:四件となっている。

これには二つ考えられる。長谷川が社会問題となったスカートめくりに配慮して意図的に露出を減らしたか、ミニスカートの流行が一九六九年半ばから流行にかげりを見せていたことから、トピックに上げなかったかだ。流行に敏感な長谷川のことだから、私は後者が主であると考える。

一方、フジ三太郎では異なる傾向がある。フジ三太郎が始まった一九六五年から六七年初めまで約二年間、パンチラのシーンは一回も登場しない。はじめて登場するのは一九六七年四月だ。遊園地の回転ブランコに乗るミニスカートの女性のパンチラを覗こうとするものだ。六七年にはもう一件、十月にはボートに乗り合わたミニスカートの女性のパンチラを覗こうとする。六八年には一件、六九年のモーレツCM以前に一件をトピックに上げている。ところが、モーレツのCM後、六九年:五件と跳ね上がり、七〇年:五件、七一年:七件、七二年:三件、七三年:六件、七四年:八件と毎年平均六回と定番のトピックとなっている。これは、最初の二年間がゼロであることを考えると明かにモーレツ以降覚醒し、定着したことを裏付けている。

パンチラは日本だけの感覚か?

ところで、パンチラは日本だけの感覚なのだろうか、それとも海外でも同じ感覚で受け取られているのだろうか?これはパンチラがヒトの本能的な欲求であり人類普遍なのか、地域的な文化の話なのか見極めるために重要なポイントである。井上も、本能であればあらゆる文化に共通で見られるはずだとしている。話を進める前に、海外での受け止められ方について確認しておこう。

英語でパンチラに相当する言葉としてUpskirt(アップスカート)がある。パンチラ同様、辞書にのっていないスラングだ。ネット上のフリー百科事典、ウィキペディアではアップスカートに関する記述がある。英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、オランダ語、ロシア語、中国語、ウェールズ語、日本語で書かれていることから、各言語圏でそれなりに認知されたものであることがわかる。ここでは英語版の日本語訳を下に示す。

以下ウィキペディア英語版から抜粋

アップスカート

アップスカーティングは、非合意の人のスカートまたはキルトの下の股領域、下着、時には性器の写真を撮影する行為です。アップスカートという用語は、通常下からまたは穿いた状態から、スカートの内側の領域を指すために使用されてもよいが、アップスカーティングによる画像写真、ビデオ、またはイラストを含んでいます。

この行為は、性的フェティシズムまたは盗撮の一種と見なされており、ダウンブラウスと本質的に似ています。アップスカートとダウンブラウスの写真に関連する倫理的および法的問題は、公共の場所であっても、プライバシーが法的に保護されるべきと期待されています。

一九六〇年代のミニスカートの突然の人気は、そのコンセプトを街頭に広め、多くの人に大量露出と見なされました。一九六〇年代に、あるコメンテーターは「欧州諸国では、路上でミニスカートを禁止しろ。ミニスカートはレイプに招待している」と述べました。これとは対照的に、多くの女性は新しいスタイルを、以前の服装スタイルに対しての反乱として、そして自分の体の、女性の解放としてとらえました。

また、ウィキペディア英語版では、パンチラはアップスカートとは別物として次のように書かれている。

パンチラ

パンチラは、女性の下着を短い時間垣間見ることを意味する日本語の言葉です。この用語には、英語の「アップスカート」という単語に類似した危険な意味合いが含まれています。

アニメや漫画のなかで、パンチラは通常パンティーショットを指し、「お約束(定番)」として一九六〇年代初頭以来、日本のアーティストやアニメーターにより広く使用されています。日本の情報源によると、「お約束(定番)」はおそらく長谷川町子の人気漫画サザエさんが発祥であり、そのキャラクター磯野ワカメは短いスカートの裾から奇妙にパンツが見えています。手塚治虫のマンガ鉄腕アトムでパンチラは、後にアニメーションとなり一九六三年にテレビで採用されました。十年間、無害な子供向けシリーズに限定されていたパンチラは、七〇年代初頭に、よりフェティシズム的な要素を取り入れました。それ以降、パンチラは多くのコメディー志向少年マンガに見られるような性的なユーモアと結びつきました。

この言葉は「パンティ」と「チラ」(日本の音象徴)からなり、一目または垣間見ることを表します。パンチラがパンツの存在を指定するという点で、より一般的な用語「アップスカート」とは異なります(パンツがない場合は、ノーパンとして正確に記述されます)。

パンチラはパンツがあることが絶対条件であり、パンツがない場合はノーパンとして明確に区別される、というウィキペディアのパンチラに関する記述は考察に使いたいところだが、引用に日本語の文献が数多く含まれるため、著者は日本人の可能性がある。そのため欧米人の心理や感情を表していないかもしれず、またパンチラが欧米人に浸透しているかどうかもわからない。残念だが分析の対象から外すことにする。したがって、欧米人の感覚は「アップスカート」という言葉に表される概念として考えることとする。

欧米にはアップスカートという、パンチラに似た概念はあるが、スカートの下はパンツのみならず性器も含む。対象はパンツと性器の両方だということが、パンツのみを対象とするパンチラと決定的に違っている。とはいえ、ウィキペディアの記述を見るとメインはパンツであり、時には性器も対象と表現されている点において、やはりパンチラがメインと考えるべきであろう。それではじっさい、欧米人はパンチラをどのように感じているのだろうか?インターネット上に見られる動画について調査してみよう。

動画投稿サイトであるユーチューブで「Upskirt」を検索すると、調査時点で視聴回数一〇〇万件を超えるものは四三件であった。調査は一〇〇万件を超えるものを対象とした。ほぼすべてがテレビ番組や作為的に作られたビデオ(いわゆるやらせ)から一部分を切り取ったものであった。一般人を対象とした映像は見られなかったが、これは、同意を得ていない「アップスカート」がプライバシーの侵害であり違法であるためだろう。テレビ番組では、番組中に意図せず出演者のパンツが見えてしまうもの(いわゆる放送事故)、偶然を装い発生させたパンチラを男性に見せて様子を楽しむもの(ドッキリもの)がメインであり、これらは日本の感覚と同じと言ってよい。また、ビデオでは風など偶然を装ってパンツを見せるものと、あからさまに見せるものがある。前者の感覚は日本と同じと言ってよいだろう。後者はアダルトビデオの一種と考えられるため、該当しない。また、欧米圏のアダルトサイトにもアップスカートの動画が多数掲載されている。ノーパンが主流であるが、パンチラもそれなりの掲載数はあり、一定の愛好者がいることがわかる。興味深いことに、日本人の動画が数多く含まれている。

これらの動画の中で私は、ユーチューブの「放送事故」動画に着目したい。テレビというもっとも多くの人が見る媒体であること、対象が有名人であること、ほんの一瞬(数コマの)のパンチラをスロー再生でしつこく追っていることなどが、日本のユーチューブで見られる「パンチラ」動画と共通点があるからだ。テレビという媒体は、視聴者に粗相を見せてはならない場所であり一種の「見るなの禁」と言える。有名人であることは希少性を意味する。ほんの一瞬ということはそもそもパンチラの語源であるチラと同義である。つまりアップスカートは、ノーパンという余分な概念が付属するものの、パンツを対象とする範囲においては、「見るなの禁」、希少性、瞬間性という点で日本人が考えるパンチラと同じだと考えられる。

先に私は、パンチラは本能と文化の複合であるとした。また、それが成立するための「前提条件」が必要であることも述べた。また、パンチラに関する様々な疑問についても挙げた。これらの疑問は突き詰めればヒトの本性に関する疑問である。つまり、なぜヒトがこうあるのか、人とは何か、という根本的な疑問なのである。それなくしてパンチラの謎には迫れないのである。次の章からはそれぞれの謎について考えていきたい。

なぜ、ヒトのオスは助平なのか?

パンチラに価値を見出すためには、まず助平でなければならない。助平でなければそんなものに興味を持たないはずである。ヒト(のオス)がどのように助平なのか、ヒトだけ見ていてもよくわからない。ここで、ヒトに最も近い霊長類であるチンパンジーに登場いただき、比較することによりヒトの特徴を浮かび上がらせてみよう。チンパンジーは助平なのだろうか?

チンパンジーのメスは発情期になると性器が腫れあがり、生殖可能であるとの信号を発する。これを見たオスは、メスが発情期になることを知り、交尾行動をとる。メスが発情期にないときは性器の腫れはなく、オスも交尾行動をとらない。チンパンジーは生殖のためだけに性交を行う。また、性交に付随した行為――前戯――も行わない。

それに引きかえヒトの性行動は奇々怪々だ。まず、メスは発情期を示す信号を発しない。しかし、オスもメスもいつでも――排卵期でなくても――性交できる。たとえ妊娠してお腹が大きくなっていても性交する。これはチンパンジーにしてみたら理解不能だ。なぜ、ヒトは生殖につながらない性交をするのか?さらに、ヒトは時間をかけて前戯とか、後戯とか、省いても生殖になんの差しさわりもないと思われる手順を踏む。様々な体位を試したり、様々なプレイを楽しんだりと、レパートリーも豊富だ。おまけにメスはオーガズムに達すると大きな叫び声をあげる。これらの行動はチンパンジーにしてみたら時間とエネルギーの無駄であるばかりか、捕食者に対し無防備な状態を長く続け、さらにメスの叫び声で捕食者に居場所を知らせるという大変な危険を冒しているとしか思えないだろう。なぜヒトはそうまでして性行為をしなければならないのだろう。

ここで、生物学の基本理論に立ち返ってみよう。性淘汰という考え方だ。提唱者は進化論の生みの親、あのダーウィン(一八七一)だ。オスもメスも自分の遺伝子を最大限に増やそうとして競争を繰り広げている。オスとメスは協力しないと子供を残せない。だから、競争しているとは直感的に理解しにくい。ヒトに限らず多くの生物種で、オスはたくさんの精子を作るが、メスでは卵子の数は少ない。オスの立場で言えば、なるべくたくさんのメスと交尾すればより多くの子孫を残すことができる。一方メスの立場で言えば、一匹のオスと交尾しても多くのオスと交尾しても残せる子孫の数は決まっている。自分の持っている卵子の数しか子孫を残せないのである。そうすると、メスはより良い遺伝子を持ったオスと交尾しようとする。オスは量を求め、メスは質を求めるのである。両者が求めるものは違うが、協力しないと子孫を残せない。そんな葛藤のなかで、どちらがより子孫を残せるかという競争をしているのである。

この考え方を基本にして、一頭のオスが多くのメスを従えるオットセイのハーレムや、クジャクのオスがメスに気に入られようとして身に着けた派手な装飾の理由が説明できるのだ。

それではヒトについてはどのように説明できるのだろうか?ヒトの大多数は一夫一妻制をとっている。一部の王族や金持ちでは一夫多妻であるし、それを許している宗教もあるが、全体から見ればわずかである。だが、一夫多妻制もオスの資産がたくさんあればとりうるということである。こうした形態は資産を蓄積することが可能になった農耕社会以降のものと考えられる。農耕社会がはじまったのは一万年前という進化論的に見て最近のことなので、ヒト(ホモ・サピエンス)にとっては進化を促すだけの十分な時間があったとは思えない。ヒトにとって圧倒的に長い時間をすごしたのは資産の蓄積ができない狩猟採集民としてであった。

同じ祖先から進化したゴリラ、チンパンジー、ヒトはそれぞれ、一夫多妻型、乱婚型、一夫一妻型と異なった配偶形態を持っている。ゴリラは資産家ではないではないか?という反論もあろうが、それはまた別の論議になるため、ここでは一夫一妻のヒトについて話を進めよう。

ヒトは一夫一妻制をとっている。なぜ一夫一妻制をとっているのか?法律で決まっているから?ここでは生物学的な話をしている。一夫一妻制はヒトだけの特徴か?そうではない。たとえば、鳥類の多くはつがいを作り夫婦で過ごす。こうした一夫一妻制をとる動物に特徴的なことはなんだろうか?それは、子育てに手間がかかるということだ。子供が成長するまで夫婦で協力して餌やりをしたり、捕食者から守ったりして巣立ちまで面倒を見る。もし片親がいなくなったら、その子供が生き残る確率は限りなく低くなるだろう。一方、子育てをしない、産みっぱなしの動物はつがいを作らない。たとえば、多くの爬虫類や両生類は交尾の後、卵を産むと母親はその場を離れ子育てしない。

ヒトの子供は非常に手間がかかるうえに、独り立ちするまで十数年という長い時間がかかる。この長い期間、母親だけで子育てするには相当のリスクがある。良質なたんぱく質(肉)と十分なカロリー(木の実など)の確保、捕食者からの保護、病気や衛生面での世話、教育、ヒトの親はやることがたくさんある。どれが欠けてもその子供には死のリスクが高まる。それでは、母親と父親が協力して子育てにあたったらどうか?父親は狩りに行き、肉やはちみつを確保する。母親は近くの安全な場所でくだものや木の実を拾う。捕食者との遭遇も減らせる。子供の世話もしやすくなる。母親だけで子育てするのと、母親と父親が協力して子育てするのでは、どちらがより多くの子孫を残しやすいか?当然、母親と父親が協力体制をとるほうが子供は生き残りやすい。こうして、一夫一妻制を志向する行動は進化の過程で集団内に広まって行く。

先にオスというものは、精子をなるべく多くのメスにばらまいて子孫をたくさん残したいものだと書いたが、ヒトのオスがそういう欲求(原理)を持ちながらも一夫一妻制に甘んじているのは、子育てに異常なほど手間がかかるため、精子をばらまくよりも子育てにエネルギーを使ったほうがより子孫を残せるからである。

余談だが、オスが他のメスと不倫してこっそり自分の精子をばらまくととか、メスが他の優秀なオスと不倫して子供をもうけるという戦略は動物に普通にみられる行動で、生物学的に見て異常なことではない。生物は手練手管を駆使して自分のDNAを残そうとするのである。

話をもとに戻そう。ヒトは原則的には一夫一妻制である。しかも子育てに十数年という長い時間がかかる。そうすると、配偶関係を結ぶのに慎重にならざるを得ない。メスはより良い相手を選ばないと、交尾のあとすぐとんずらしてしまったり、子育てに参加しなかったり、狩りで獲物がとれなかったり、そんな外れくじを引きかねない。外れくじは子孫を残せないというリスクに直面する。メスはより優秀なDNAを持つオスを求める。

それではオスはどうか?一夫一妻制ではオスもメスも残せる子供の数は同じだ。オスとメスの立場はイーブンだ。そうするとオスのほうでもメスに負けず劣らず相手選びにうるさくなる。オスは自分のDNAを次世代に受け継いでもらう健康な子供がほしい。オスがメスに求める条件は、健康であること、多産であること、遺伝的な劣性がないことだ。健康であることは肌がきれいなことやふくよかであること、多産であることは若いこと、腰や尻、胸が大きいこと、遺伝的な劣性がないことは美人であることだ。これらひとつひとつについての詳述はここでは避けるが、美人についてだけ簡単に触れておく。様々な人の顔写真を合成してゆくと、顔は次第に美人になって行くことが知られている。美人は平均的な顔なのだ。また、顔の左右が均等であることも美人の一要素だ。これは、オスが極端な遺伝的偏りや遺伝的な失陥のリスクを避けるため平均を選ぶと説明される(じっさいには平均よりも若干はずれたものを美人と感じるとの報告もある)。いずれにせよ、なぜヒトのオスが若くてグラマーな美人が好きかは生物学的に説明がつくのである。

ヒトのメスもオスもそれぞれ相手に対して選り好みをすることがわかったが、好みは異なる。メスがオスに求めるのは誠実さ(身持ちの硬さと子育てへの協力)と能力、オスがメスに求めるのは見た目(から推測される生殖能力)である。これは現代の日本でも変わらない。一時期、女性が結婚相手に求める条件が三高(高学歴、高収入、高身長)と言われたが、これはまさしく優秀なDNAに関する要求である。今では不況の影響で少しハードルが下がっているようだが、それでも女性はスペックが高い男性を求める。しかし、このような男性は世の中にそれほど多くいるわけでない。非常に希少なのだ。そうすると女性の中で希少な男性をめぐっての獲得競争が生ずる。それは石器時代の我々の祖先とて同じである。話を古代に戻そう。その獲得競争とは、メスがどれだけオスに魅力をアピールするかである。

ヒトは進化の過程で直立二足歩行を獲得した。そのおかげで両手が歩行から自由になり、道具作りなど文明の発展と脳の進化が促された。しかし、困ったこともおきた。四足歩行していたころはメスのお尻と性器が目の前にあったため、オスは目の前にあるメスのお尻を見て発情していればよかったが、直立二足歩行をするようになるとメスのお尻は目の位置から遠く離れ、性器に至っては見ることすらできない。オスの目の前からメスの性的信号が消えてしまったのだ。これに対してメスがとった作戦とは何か?

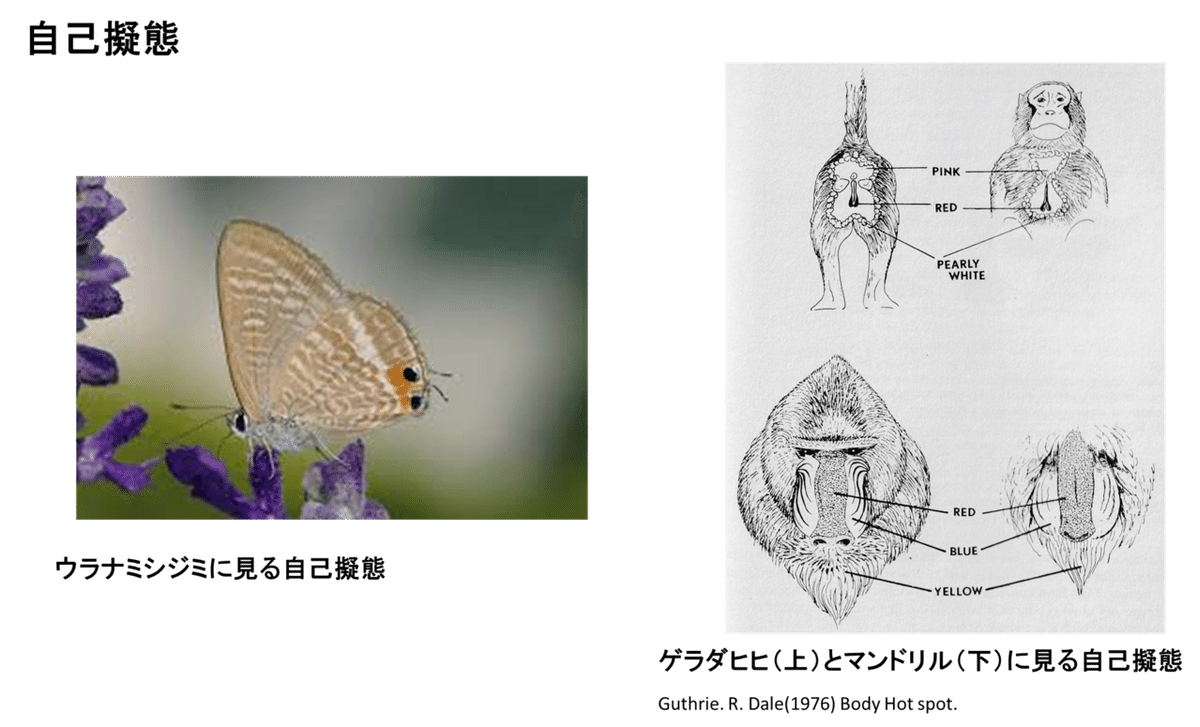

この話をするまえに、自己擬態のことを説明しなければならない。生物にとって擬態はごく一般的にみられる進化の産物である。枯れ葉に似せたコノハチョウ、鳥の糞に似せたアゲハチョウの幼虫、木の枝に似せたシャクトリムシなどは誰もが知るところである。通常、擬態の相手は自分以外のものであるが、中には自分の体に似せたものもある。ウラナミシジミはシジミチョウの仲間であるが、翅の後ろ側、本当の頭の反対側に偽の頭を持つ。目玉のような模様に、ご丁寧に触覚にしか見えない突起を持つ。これを見た鳥は、擬態した頭をめがけて攻撃するが、翅の後ろ側を食わせておいて、本体は助けようという作戦だ。

さてそれでは自己擬態はウラナミシジミだけが持っているのだろうか?霊長類であるマンドリルの顔は、鮮やかな赤い鼻と青い頬で彩られている。そして、赤いペニスと青い尻という、顔と同じ色使いで性器が彩られている。マンドリルの顔がなぜ華やかなのか?これは、マンドリルが生息する薄暗いジャングルの中で仲間を識別しやすくするためと、メスへのアピールのためと言われている。霊長類の一種であるゲラダヒヒは、尻と性器がきれいな赤と青で彩られているが、胸も同じ配色で飾られている。(モリス、一九六七)

派手な飾りが仲間を識別し、メスへのアピールだというのはわかる。クジャクはメスへのアピールのために巨大な飾りを身に着けている。それでは、顔と性器が同じ色使いというのは偶然だろうか?ニホンザルは顔も尻も鮮やかな赤だ。マンドリルほどカラフルではないが、顔と性器が同じ色だということが共通している。テングザルの鼻はメスへのアピールであることがわかっている。大きな鼻の持ち主ほど睾丸が大きく、メスにもてるのだそうだ。しかしなぜ別の方法ではなく、長細い形にしたのだろうか?まるでペニスのように。これら霊長類の顔は、性器に似せてデザインされているとしか思えない。ではもし性器に似せてデザインされているとしたらそれはなぜなのだろう?

動物の性器の形、色、においは、異性に対する性的信号を持っている。これは当然だ。みな繁殖を成功させるため、生殖可能であることやより優秀なDNAを持っていることをアピールし、よりよい配偶者を得ようとする。そうするとアピールがうまい(強い)個体ほどより多くの、より優秀な子孫を残すことができる。ここでちょっとした突然変異が起こる。たとえば、ちょっとだけ鼻がペニスの赤色に近いオスのマンドリルの祖先がいたとする。その鼻の色はペニスが発する性的信号と同じため、メスのマンドリルにはより強い性的刺激となる。性器からも顔からも性的信号が発せられれば信号の強さは二倍になる。ゆえに、ちょっとだけ鼻が赤いマンドリルは選択的にメスに選ばれる。そうして世代を重ねていくうちに、ちょっとだけ赤かったマンドリルの鼻は真っ赤に変わって行くのである。

さて、このように見て行くと、霊長類には性器や性器周辺に似せた自己擬態が多くみられる。ヒトは霊長類である。ヒトにはそのようなことがありうるのだろうか?

ヒトのメスは直立二足歩行をするようになって、性的信号であるお尻をオスの目の前にディスプレイすることができなくなってしまった。そこでとった作戦が、他の部分をお尻の代用品として形を似せることだった。もうお気づきだと思うが、その部分とは乳房である。乳房は乳腺と脂肪からなるが、脂肪は母乳を作り出すことに役立っていない。母乳を作り出すためには乳腺があれば十分で、乳房が大きいから母乳がたくさんでるということでもない。また、丸い乳房は赤ちゃんに母乳を飲ませるには不都合で、鼻がふさがって飲みにくいのである。他の霊長類では乳房は垂れ下がっていたりして、赤ちゃんの鼻をふさぐ心配はない。乳房を解剖学的にみると、その膨らみの大部分は脂肪組織で、乳の生成に関わる線組織はほんの一部しかない。したがって、脂肪組織でつくられた乳房の丸い形には、乳汁をつくる役割以上の別の説明が必要になってくる。(モリス、二〇〇四)

おっぱいは赤ちゃんのものかお父さんのものか、昔から論争が続いていたが(ワコール:下着おもしろ雑学辞典)、これは両方共有のものである。あえてわけるなら、乳腺の部分は赤ちゃん、脂肪の部分はお父さんであるが、乳腺より脂肪のほうがずっと大きいので全体的にはお父さんに軍配があがる。おっぱいはお父さんのものである。

ところで、ヒトのメスがお尻の代わりに乳房を用意したのだが、性器の代用品は用意しなかったのだろうか?それを考えるうえで、ヒトの顔をもう一度他の霊長類と比べてみよう。なぜかヒトだけが口の内側が外側へめくれあがっていてしわがあり、おまけに赤みがさしている。これをくちびるという。チンパンジーの顔を見ると口の内側はめくれあがっておらず、くちびるはない。現代ではヒトの女性はくちびるに赤い色を付けたりしてその存在を強調している。また、口元をセクシーなどと表現したりする。オスはゆるんだ赤いくちびるに魅惑されたりするのである。さて、賢明な皆さんにはくちびるが何の自己擬態かおわかりだと思うので、この話はここまでとしよう。

私が言いたかったのは、ヒトのオスは多くの性的信号をメスから受け取っているということだ。それは進化の過程でそうなったからで、我々の意識に直接あがらなくても、潜在的には(動物脳レベルで)そのような信号のやり取りをしているのだ。これは、のちにパンチラがなぜ性的信号になるのかを考察するうえでのベースの知識と思っておいていただきたい。

一夫一妻制はヒトの繁殖のために重要なことがわかった。しかしメスは、オスが元来、移り気な性質であることを知っている。オス一夫一妻制を放棄した場合、メスは大変な脅威にさらされる。食料の供給、子育ての協力等を失い、自分の命だけでなく子供の命も危険にさらすことになる(これは現代でも同じで、シングルマザーの苦労ははかり知れない)。メスはここで妙案を思いつく。排卵を隠していつでもセックスできるようにすれば、オスを自分のところに引きつけておけるのではないか?(じっさいには、はるかに複雑な手順を踏んで排卵の隠蔽および一夫一妻制が進化したのだが、ここでは単純化して説明する)この作戦はうまくいった。オスは、メスの排卵時期がわからないために、妊娠の成功率を高めるためにいつでも発情し、セックスしなければならなくなった。メスのところを離れられなくなったのである(ダイアモンド、一九九七)。いつでも発情できる能力がない個体は、子孫を残せない。したがって淘汰される。我々は、いつでも発情できる能力を身につけ、淘汰に勝ち残った子孫なのである。他の動物でも性交は楽しい(我々が思う楽しさとは必ずしも同じではないかも知れないが、良いか悪いかと言われれば良いことに決まっている)。ただ、妊娠可能時期にしか性行動を行わないようにプログラムされているだけである。ヒトはいつでも楽しいセックスができるし、それを期待したり想像したりする(これは後で報酬系のところで話そう)。要は好色なのである。

なぜ、ヒトは助平か?いつでもセックスするためである。いや、メスの戦略である。いやいや、ヒトの繁殖システムである。

なぜ、ヒトは服を着るのか?

パンチラが成立するには、ヒトが服を着なければならない。なぜ、ヒトは服を着るのか?石器などと違い、服は長い年月をかけて残らないため直接的な証拠がなく、ヒトがいつ服を着始めたのか研究者の間でも長い謎だった。

ヒトに寄生するヒトジラミは二つの亜種、主に毛髪に寄宿するアタマジラミと、主に衣服に寄宿するコロモジラミに分けられる。これらは遺伝的、生態的に隔離されている。この両者のミトコンドリアDNAを調べることにより、両者がいつ枝分かれしたかわかっている。キトラ―ら(二〇〇三)の研究によれば、この枝分かれはおよそ七万年前と推測されている。つまり、ヒトが服を着始めたのは七万年前と、進化の歴史の中でほんの最近ということができる。

それでは、七万年前にヒトが服を着始めた理由はなんだろうか?今から七万年前に、インドネシアのスマトラ島にあるトバ火山が世界最大級の超大爆発を起こした。噴火による火山灰は、インドやパキスタンで五~七センチ、東インド洋やベンガル湾の海底、グリーンランドの氷床からも検出されており、地球の各地に降り積もったことがわかっている。これにより地球の寒冷化が起こり、人類の多くが死に絶えた。DNAの解析により、この時期にヒトの人口は三千~一万人にまで減少したと推定されている。この学説はトバ・カタストロフィーと呼ばれ、現在世界の人口は七十億とされるが、人口の割にDNAの多様性が少ないことを説明する有力な仮説になっている(ランピノとアンブローゼ、二〇〇〇)。

トバ火山の噴火による寒冷化と人口減、衣服の発明を結びつける直接的な証拠はないが、これらが同じ時期に起こったのではないかと勘繰るのは自然なことだろう。寒くなったら服を着るというのは当たり前のことである。私は、衣服の起源に防寒説をとりたい(聖書では、アダムとイブが禁断の木の実をたべ、いちじくの葉で局部を覆ったことが起源となっている)。

それでは、スカートの起源はなんだろうか?私はスカートの起源は、局部を覆っていないという点で、衣服の起源と同じであると考えている。最初の衣服は、毛皮や木の皮などを体に巻き付けるだけのものだったに違いない。

複数のピースを組み合わせた衣服は、それぞれのピースに針で穴をあけ、植物の繊維や動物の腱を穴に通してつなぎ合わせて作られていたと考えられる。このような道具の最も古い痕跡は、南アフリカのシブドゥ洞窟で発見された、六万一千年前の骨を鋭利に削った針である(バックウェルら、二〇〇八)。

針穴を持った世界最古の針は少なくとも五万年前のもので、シベリアのデニソバ洞窟で見つかっている(シベリアンタイムズ、二〇一六)。

ここで、証拠が残っているもののなかでスカートの歴史を簡単に振り返っておこう。

銅器時代の初め、現在のセルビアおよび隣接するバルカン諸国で紀元前五千七百~四千五百年頃に作られた女性の土偶は、スカートのような服を着ていた(クベキック、二〇〇七)。

アルメニアの洞窟では、紀元前三千九百年のわら織りのスカートが発見された。スカートは、東欧からエジプトのすべての古代文化において男性と女性の標準的な服装であった。メソポタミアのシュメール人は、ベルトで結んだ毛皮のスカートの一種であるカウナケを着ていた(クベキック、二〇一一)。

ローマ時代末期、男性の服装では北方の衣装に由来するズボンが浸透し始める。十世紀になると女性の服装ではひもでウェスト締め細くする形式、男性の服装ではズボン形式が採用されるようになった。この男性の衣装と女性の衣装の違いは、中世から近世になるにつれて明白になり、現代に至るまで影響を与えている(石山彰 編、日英仏独対照語付 服飾辞典)。

どうも、もともとは男性も女性もスカートを着用していたが、男性は乗馬などの実用的理由からズボンに穿くようになった。しかし、女性ではもともとのスカートの形式がそのまま残ったものと考えられる。

ここでひとつの疑問がわいてくる。なぜ、女性ではスカート形式がそのまま残ったのだろうか?実用上ではズボンのほうが優れていることは明確だ。

ところが、まるでわざとのようにこの頃の道路は滑りやすくなり、馬は神経質に、馬車の車体は不安定になる……自分のためだけやその他の目的で書かれた多くの回想録の中で頻繁に人が転び、作者は美しく気取った女性たちのスカートが頭の上まで捲くれ上がるのを喜々として記録している。(ボローニュ、一九八六)

これは羞恥の歴史という本に書かれたものだが、一六七二年に書かれた記録のことを指している。

その頃からスカートの捲くれ上がりは眼福だったとこがうかがわれる。また、ボローニュは同じ本の中で、十八世紀の眼福の例として以下のように記している。

というのは、十八世紀は何よりも覗き趣味の時代であって、羞恥の侵される機会が非常に増えたからである。たとえば、フラゴナールが描いたブランコ遊びがある――ブランコの前に立っている幸せな男はこの絵の注文主で、ブランコに乗っている美人の夫と伝えられている。

女性はスカートを穿くものだという文化的な圧力があったのだろう。しかし、文化的圧力から解放された現代の女性でもスカートを穿いている。スカートがめくれるかもしれないとのリスクにもかかわらず、なぜ女性はスカートを穿くのだろうか?かわいいから、おしゃれだからという答えが返ってくるだろう。それではなぜ、かわいいのか、おしゃれなのか?私は二つの要因を挙げたい。一つ目はスカートが作るシルエット、二つ目は脚を見せることである。

一.スカートが作るシルエット

スカートはウェストで留められる。ヒップの部分はウェストよりも大きいため、スカートは下にずり落ちることなくウェストにとどまっている。ヒップ部はウェストよりも広がるため、ウェストの細さがより強調されることになる。ヒトのオスはふくよかなヒップと細いウェストのメスを好む。ふくよかなヒップは骨盤が大きく、子供を安全に産めることと栄養状態の良さ、細いウェストは妊娠していないこと、つまり繁殖可能性の高さを示している。スカートはこのシルエットを強調する効果がある。中世のコルセットは細いウェストとふくよかなヒップの対比を強調するものとして流行した。スカートが短くなり、ドロワーズが着用されるようになってもスカートはなくならなかった。むしろスカートを安心して穿き続けるためにドロワーズが用いられたのである。スカートは魅力的なシルエットを作るために不可欠なのである。

人類学者のロウたちは、ヒトの若い女性のウェストはなぜくびれているのか?との疑問を持った(ロウら、一九八七)。これは本当に不思議なことで、なぜなら、哺乳類の中でウェストがくびれているのはヒトのメスだけであり、そのようにくびれてくるのは思春期からで、それ以前はくびれていないからだ。ロウらは、若い女性のウェストがくびれてくるのは繁殖力の高さを示す指標であり、それがオスに性的魅力として映るのだと考えた。ヒップの大きさは成熟と安産を示し、ウェストのくびれはそれを強調する信号だと考えたのだ。

進化心理学者のシン(一九九三)はこの考えを検証するため次のような実験を行った。水着姿の同じ女性の絵を何枚も作り、ウェストとヒップの比を様々に変えた。そして、これらの絵を多数の男性に見せ、それぞれの絵の女性の魅力度を判定してもらった。その結果、ヒップに対するウェストの比が〇.七の女性が最も魅力的であったと報告している。

今日の女性の服装は、必ずと言っていいほどウェストを絞っている。これは、くびれが魅力的であることを本能的に知っているからだろう。

二.脚を見せること

二つ目の、脚を見せることは、魅力のアピールに直結する。女性の脚は(というよりも女性の体の各パーツすべてが)、性的刺激信号を発する。男性の脚とちがって毛がなく、豊かな皮下脂肪に覆われている。ヒトのメスはなぜ毛が少なく、皮下脂肪が厚いのか?ヒトの赤ちゃんは毛が少なく、丸い形をしている。ヒトに限らず哺乳類の赤ちゃんはすべて丸くかわいい。哺乳類の赤ちゃんは親が世話をして、保護をしないと生きられない。赤ちゃんの戦略はかわいく、親に世話をさせたいと思わせる信号を発し、親の世話と保護を勝ち取ることである。その信号が丸い顔や体、たどたどしい動き、舌足らずの言葉などである。ヒトにおいてはオスもこの信号に抗うことができず、赤ちゃんはかわいい、守ってあげたいと思う。ヒトのメスはここでいいことを思いついた。自分も赤ちゃんに似せれば、オスの世話や保護を勝ち取ることができるのではないか?この作戦は成功した。ヒトのオスは、脂肪でふっくらした体つき、子供っぽい仕草、甘えたしゃべり方をかわいいと思うようになった(これは今日の女性アイドルやメイドカフェを思い浮かべてもらえれば一目瞭然だろう)。セクシーさを演出するのに赤ちゃんの発する信号を真似たのだ。これはメスの全身で現れる特徴であり、とうぜん脚もそのようにデザインされている。そして脚の付け根には性器がある。脚を見せることは、そこへと続く関係をほのめかすのである。これは、オスに期待を抱かせ、惹きつける効果があるはずだ。

カイザー(一九八五)は「被服と身体装飾の社会心理学」のなかで、被服の心理について述べている。被服には、慎み、装飾、保護/実用の三つの目的がある。慎みは性的信号の隠蔽や相手に対する謙譲のことである。性器を隠すのは誰でも普通にやっていることだが、寺院を訪れるとき肌の露出を控えることや、イスラム圏で女性が髪や肌、ときには顔まで隠すのはこの例である。装飾は文字通り飾り立てることで、説明の必要はないだろう。保護/実用は、寒いとき着る防寒着、農作業時に草木のとげなのから体を守る作業着などを思い浮かべてもらうとわかるだろう。

どのような目的であっても外に出るときには人の目にふれる。このとき、着装者側の印象操作と観察者の印象形成が生じ、相互作用が働く。つまり、非言語的なコミュニケーションをしているのである。このコミュニケーションは自己、対人、集団、社会といった社会構造の水準がある。コミュニケーションが自己に向けられるのは違和感があるかもしれないが、デートの前の洋服選びや大事なプレゼンに着ていく服選びなどは、他者に映る自分の姿を意識しての行動である。純粋に自己満足のためだけに着る場合もあり、これはコミュニケーションの相手が「自己」である。「対人」は、たとえば恋人や友人が相手である。デートに着ていった服を見て異性が自分に好意を持ってくれたとしたら、じっさいにコミュニケーションが行われている段階である。「集団」は、会社や学校の制服、スポーツチームのユニフォームなどで、集団の一体化を目的としたものであるし、課長のピシッとしたスーツは部下に対する上司の立場を示すメッセージである。社会は、流行、マスコミ、階層の象徴などである。社会現象にもなったユニクロのフリースはこれにあたる。

カイザーは、衣服と装飾は、我々が他者に示す印象を管理するために使用する道具であり、自己提示と他者とのコミュニケーション両方の機能を持つとしている。

カイザーの考え方でスカートを解釈するとどうなるだろうか?まず、保護/実用の機能はほとんど期待できないことは明らかだろう。スカートは痴漢、盗撮、寒さなどに対して無防備であるし、作業時にも邪魔になる。前述のシルエットを美しくすることと脚を見せることは、魅力をアピールすることであるから装飾と言ってよいだろう。一方、フォーマルな場でもスカートが用いられる。冠婚葬祭、リクルート活動、学校の制服では、女性はスカートを穿くことをほとんど社会的圧力のように強いられている。これは、女性に「慎み」を期待するものであり、男性社会の慣習が固定化されたものと思われる(なぜ社会が女性に慎みを要求するかは、話が長くなるので省略する)。ただし、女子高生の制服のミニスカートは「慎み」を要求する社会的圧力を逆手にとって「装飾」に変える、まさに既存の価値観への反撃だと言えるだろう。

なぜスカートを穿くか?「装飾」か「慎み(フォーマル)」のためである。

それではパンツの起源はなんだろうか?

紀元前四五〇〇年~四〇〇〇年頃の集団墓地がエジプトのナイル川東岸で見つかった。この文化はバダリ文化と名付けられた。集団墓地からは多量の副葬品が発掘された。その中に、ふんどしのように三角の布をまとった女性の像が見つかっている(ブルントンら、一九二八)。布であることは格子の模様が刻まれていることからそれとわかる。

NHKの人気番組「ちこちゃんに叱られる!」では、紀元前三千年前のエジプトで王様が神様と交信するときに、腰布の下にふんどし(パンツ)を着用したとのことである。パンツは下半身の前後を三角形の布で覆うものだったらしい。

同じ番組のなかで、次のような話も紹介されている。ズボンを穿いていたゲルマン人が(文化人である)ローマ人が着ていたワンピース(布を巻くような服)にあこがれ、でもズボンに対する愛着も捨てきれず、ワンピースの下にズボンを穿いた。ズボンは下に穿くものなので長い必要はなく、だんだん短くなっていった。

エジプトとゲルマン人ではパンツを穿きだしたのは男性のようだ。エジプトでは、陰部を隠すという意図はあったようだが、ゲルマン人ではズボンが変化したものだ。

日本ではどうだろうか?女性のパンツの普及について、井上章一が「パンツが見える」の中で詳述している。着物を着ていたころは腰巻が普通であり、パンツのような局部を覆う下着は穿いていなかった。パンツが主流となったのは洋装が普及する昭和に入ってからだと。

また上野千鶴子(一九八九)は「スカートの下の劇場」のなかで、パンツの起源のひとつとしてT字帯(生理帯)を挙げている。生理用品が普及する前はふんどしが生理具であったが、生理を穢れとして忌み嫌う習慣から、おおっぴらに語られることは少なかった(下着おもしろ雑学辞典)。

着物を着るときはノーパンが基本だが、生理のときは生理帯としてのふんどし(パンツ)を穿いた。それは禁忌であり、穢れであった。私は穢れの思考は現代でも生きていると思っている。穢れは日本人の思考の基本を成すひとつの要素である。今でも物事を行うのに、大安だの仏滅などのお日柄を気にしているではないか。私はパンツが持つ穢れのイメージが、パンツに関する複雑な感情(パンチラを見たときの甘美でありながら背徳的な)を生み出す遠因になっているかもしれないと思っている。穢れとパンツの関係をもう少し詳しく考えてみよう。

なぜ、パンツを見てはいけないのか?

穢れ忌避説

女性が持つ穢れは古くから神話や昔話になってきた。

日本神話では男神イザナギは、海に漂っていた国土を固めるべく、天の浮き橋から天沼矛で海をかき回し、出来上がった淤能碁呂島にてイザナミと結婚した。国産み・神産みにおいてイザナミとの間に日本国土を形づくる多数の子(淡路島、本州・四国・九州等)や多くの神々をもうける。しかしイザナミは、火の神であるカグツチを産んだために陰(ほと)に火傷を負って亡くなってしまう。イザナギはイザナミに逢いたいため、黄泉国(よみのくに)まで連れ戻しに行った。黄泉の火で調理した料理を食べてしまったイザナミは夫の勧めを断るが、やはり愛しい夫のところに自分も帰りたいと考え、黄泉津神たちと話し合うことにするが、その間は「決して見てはいけない」と言った。しかしいつまで経ってもイザナミが帰って来ないため、イザナギは妻との約束を破ってしまうが、そこで見てしまったのは、腐敗して蛆にたかられた妻の姿であった。その姿を恐れてイザナギは地上へ向かって逃げ出してしまう。

もうひとつ、鶴女房という昔話を紹介しよう。鶴の恩返し、夕鶴などとして有名だ。

昔、ある所に貧しい母と息子が住んでいた。ある日、息子が町に薪を売りに出かけると、猟師の罠にかかった一羽の鶴を見つける。かわいそうに思った彼は、鶴を罠から逃がしてやった。その夜、美しい娘が親子の家へやってきた。道に迷ったので一晩泊めて欲しいと言う娘を、親子は快く家に入れてやる。何日も雪はなかなか止まず、娘は親子の家に泊まっていた。

ある日「布を織りたいので糸を買ってきて欲しい」と頼むので息子が糸を買って来ると、娘は「絶対に中を見ないで下さい」と親子に約束を言い渡して部屋にこもり、三日三晩不眠不休で布を一反織り終わった。娘が織った布は大変美しく、たちまち町で評判となり、高く売れた。息子が新しく買ってきた糸で、娘は二枚目の布を織り、それはいっそう見事な出来栄えで、更に高い値段で売れ、親子は裕福になった。しかし、娘が三枚目の布を織るためにまた部屋にこもると、初めのうちは辛抱して約束を守っていた親子だが、娘はどうやってあんな美しい布を織っているのだろうと、ついに約束を破って見てしまった。そこには、娘ではなく一羽の鶴がいた。鶴は自分の羽毛を抜いて糸の間に織り込み、美しい布を織っていたのである。羽毛の大部分が抜かれて、鶴は哀れな姿になっている。驚いている親子の前に機織りを終えた娘が来て、自分が息子に助けてもらった鶴だと告白した。このままこの家にいるつもりだったが正体を見られたので去らねばならないと言うと、鶴の姿になり、空へと帰っていった。

この二つは日本の神話と昔話に現れる「見るなの禁」の代表だが、その他の例を含めていくつかの共通点がある。まず、「見るなの禁」をかけるのは女性である。「見るなの禁」を破り、見てしまうのは男性である。そして、女性が見せまいとしているのは穢れである。イザナミの場合は腐敗して蛆がわいた姿、鶴女房ではケモノである鶴の姿である。心理学者の河合隼雄によれば、海外の昔話では「見るなの禁」をかけるのは男性、見てしまうのは女性である。つまり、女性が自らの穢れに対し「見るなの禁」を掛けるという構図は日本の特徴であり、日本人の精神世界を表しているとは言えないだろうか?

波平(一九八五)の著書「ケガレ」から引用しよう。ちなみに「ケガレ」とは、穢れを研究対象として扱うときに標記するよう波平が提唱したものである。

イザナギは祓いをする時「わたしはイナシコメシコメキ穢き国にいた」と述べている。(日本)書記では、それを「否須也凶目汚穢(イナシコメキキタナキ)」と言っており、ケガレの一要素として「汚い」という状況や感覚を認めるならば、黄泉国はケガレの国である。イザナギを追いかけるヨモツシコメは(日本)書記では「泉津醜女」とあり、黄泉国の汚さ、醜さを示すものである。

見るなとは、穢れのことなのである。波平は同じ著書のなかで、古来日本各地に出産と月経を穢れとする習俗があったことを述べている。ここでは月経に着目して引用する。

出産と並んで月経もまたケガレであるとする習俗は、タマとかヒマヤ、ベツヤなどの民俗語彙で示されるところの、月経中の女性がそこで寝泊まりしたり食事をしたりする小屋の存在からも知られる。かつて月経中は家族とともに食事をしないし、また、同じ火で煮炊きしたものは食べることができないので、別鍋で炊いたものを食べるなど、月経小屋を持たない所でも、月経をケガレとし、それと接することを避けようとする習俗が見られた。

波平は、一九七〇年代当時でもこのような習俗が残っている土地があると記している。これは驚くに値しない。

また、宮田(一九九六)は「ケガレの民族誌」のなかで、一九七七年段階の一つの民俗事例を示している。それは、福井県敦賀半島の白木に残る産小屋の話である。

この地域では、産院を出た妊婦は、まっすぐに帰宅はできず、村の入り口にある産小屋に入り、産後二四日間を過ごすのである。(中略)土地の人たちは、この産小屋に入るのは、出産に伴う血の不浄を避けるためだという以前からの説明を信じている。忌のかかった女性が、もし村内に入り込めばその穢れが広がってしまうという考えもあった。

頭を修行僧のように丸めた高校球児の聖地、大本山である甲子園球場のベンチで、女人禁制が解かれたのはつい最近、一九九五年のことである。大相撲の土俵をはじめ、今でも女人禁制は日本に多く残っている。宗教、霊山、習俗などで女性を忌避したのは血(経血)に対するヒトの本能的な恐れかも知れない。

上野千鶴子(一九八九)は、著書「スカートの下の劇場」でパンティについて深く考察している(今まで呼称をパンツとして統一してきたが、引用の場合はパンティ、ショーツなども用いることとする)が、そのなかで、パンティ=T字帯(生理帯)起源説を提唱している。T字帯は明治期に「月経帯」として宣伝されている。布や紙であて布をし、T字帯で押さえるのである。上野は、初めての生理用ショーツ(当時、生理バンドと呼ばれていた)は黒色であったと述懐している。白では経血で汚れるため、目立たない黒色を用いるわけだが、黒とは穢れのイメージであり、そのショーツを穿くと自分がいま物忌みの最中である気分になったと振り返っている。古代でも月経の期間は物忌みの期間であり、黒というのは女にとって不吉な色であったと。

田中ひかるは「生理用品の社会史」のなかで、生理用品と、月経に対する意識が革命ともいえる変化を起こしたことを述べている。

「血の穢れ」を理由とした月経忌避は、日本では平安時代の宮廷で始まり、おもに仏教とともに一般社会へと広がった。そのため前近代においては、「成長の証」としての月経と、「禁忌」としての月経という二つの月経観が併存し、それが初経を祝いながらも月経中は小屋へ隔離するという意見矛盾する習慣に現れていたといえよう。

近代にはいると月経忌避は公に廃止され、医学的な観点からも否定された。中略、月経は「富国強兵」を実現するための重要な生理現象とみなされるようになり、月経不浄視は医学的な管理の妨げでしかなかったのである。

中略

先に紹介した大正時代に初経を迎えた女性は、月経が「まったくのタブー」であったため、母親や姉とも月経の話をしたことがなかった。もちろん、経血処理の方法も教わっていなかった。さらに、経血処置用品は「不浄なのもだからお日様にあてちゃいけない」と言われ、洗濯後は物置に干していた。こうした経験談は、多数残されている。

田中は、一九八〇年代に行われた月経に関するアンケート調査で、戦後生まれの女性から次のような回答が寄せられていると述べている。

生理は不浄という意識が強くて、母親も先生も生理用品の始末について厳重にひとにけどられないようにと言った。また、生理バンドの洗濯物は上からおおいをして、かくしていた。(回答当時三二歳)

いかに最近まで、月経忌避が根強く残っていたかを物語るものだろう。

戦後、一九五一年に脱脂綿の配給制が解除されると、再びさまざまなタイプの月経帯が発売されるようになった。布製のショーツの股の部分にゴムが貼ってあるタイプが最も一般的で、汚れが目立たないようにという理由からか、色は黒に限られていた。

田中は当時ナプキンが普及しなかった理由として次のように説明している。

一九五〇年代、アメリカ製のナプキンが既に日本で発売されていたが、大々的に販売されなかった。その理由として、社会のどの部門も男の独壇場で、生理用品に目を向けることがなかったし、男性たちにとっても他人事であり、女性たちも積極的に発言することは憚られたのだろう。

日本で水洗トイレが普及しだすのは一九五〇年代である。一九五五年に日本住宅公団が設立され、各地に大規模団地が建設された。団地に標準装備されたのが水洗トイレとダイニングキッチンだった。

こうした社会状況の中、一九六一年に日本最初のナプキンであるアンネナプキンが発表、発売された。当時は不快感からの解放とトイレの水に流せることを主眼に開発されたが、その後水に流せない類似品が多発したため、混乱を避けるために水に流せる機能はなくなった。しかし、水洗トイレの普及が生理用品の進化の下地になったことは間違いない。

アンネナプキンは発売当日午前中に各店舗の売り切れが続出し、用意していた三〇〇万箱のほとんどが一日で売れてしまった。このような爆発的ヒットとなった理由は緻密な戦略がある。

まず驚くのは、発売開始当初、月当たりの売り上げ目標を一〇〇万箱に設定していることである。それを可能にしたのは、新聞やラジオなどマスメディアを使った宣伝である(当時カラーテレビが登場したばかりで、テレビは一般に浸透していなかった)。これは革命的なことだったと言える。それまでは、生理用品の宣伝は婦人雑誌など女性に限定した媒体を利用していた。マスメディアを使うことによってはるかに多くの女性に知らせることができる一方、その情報はいやおうがなく男性も知ることとなる。月経がタブーとして扱われていた時代である。それを新聞や公共の電波を使って宣伝することは、間違えば総スカンを食らう危険性がある。そのため、立ち上げメンバーは様々な作戦を練る。アンネという名前は、「アンネの日記」のなかでアンネ・フランクが月経のことを「甘美な秘密」としていることから、女性が月経を恥ずべきものとしていた月経観を変えるためにつけられた。ナプキンという名前も、アメリカで「サニタリーナプキン」と呼ばれていることから清潔感と語呂の良さから採用された。また、デザイナーに大々的な広告により多量に販売する商品であることを念頭にデザインさせ、洗練された菓子箱のようなパッケージを採用している。

ところで、快適なアンネナプキンが完成したとしても、従来のゴム引きパンツとともに使用していたら意味がない。そこでアンネ社は「パンネット」と呼ばれるネットでできた生理用ショーツも開発し、同時発売している。田中ひかるの「生理用品の社会史」には、パンネットは「急遽」開発されたとある。つまり、特に技術的なハードルが高いわけでもなく、社会的な無理解を啓蒙する必要もなく、開発、採用に至っている。これは、パンツがすでに普及しており、社会的に受け入れられていたためであろう。

アンネ社は、このように短期間のうちに日本人の月経観を大きく変えてしまった。それともに、生理用ショーツも拡大していった。しかし、穢れの意識は完全に消え去ることはなく、今でもパンツを見られることに抵抗感が残っている。これが、穢れ忌避説である。

性的秘め事説

こうした流れとは別に、女性を美しくするために進化してきた歴史もある。まず、ワコール五〇年史から見てみよう。

ワコールの創業者である塚本幸一は、敗戦の翌年一九四六年に戦地から帰国し、ネックレスやブローチなどの装身具の販売を始める。一九四九年、塚本はコルセット、ブラジャーなどを仕入れ販売を始める。また、「ブラパット」なるものに出会う。これは、螺旋状のスプリングの上に布をかぶせた饅頭のような形の素朴なパッドだが、塚本は商品価値を確信し独占販売権の入手に踏み切る。さらに、塚本はブラジャーの生産に着手した。ブラパットの売れ行きを伸ばすために、ブラパットを入れる内袋のついたブラジャーを作っている。一九五二年、大阪阪急百貨店ではじめての下着ショウを開催する。このショウは大成功し、三〇〇人ほどのホールが毎回超満員になった。インナーウェアを「隠されたもの」「秘められたもの」という隠微な感覚で捉える倫理観の時代において、規制の価値観やモラルを打ち破るという大変革であった。下着ショウはその後全国各地で行われるようになった。

ワコールの理念は「世の女性に美しくなって貰う事によって、広く社会に寄与することである。この頃の下着は、あくまでも上着を着たときのスタイルを美しく見せるためのものであった。ワコールの提案する下着は、腰のくびれや胸の形の良さを演出するための体形の矯正ツールであり、それ自体が観賞の対象ではない。実際、ガードルやコルセット姿の女性は、男の目から見て魅力的というよりは痛々しく、見て楽しいものではない。洋装の女性を陰で支える裏方の役目である。したがって、人に見せることを想定していない。ショウでモデルが着ている下着はすべて白である。また、ワコールはショーツの販売には積極的でなく、ガードルは当初から販売していたのに対し、ショーツを販売し始めるのは一九五七年になってからである。これは、ショーツに体形の矯正機能がなく、上着を着たときの美しさの演出を目的とするワコール社の方針と合致しなかったためだろう。

ワコールが服を着たときの美しさを目指したことに対し、下着デザイナーの鴨居羊子は体を矯正する下着は本来の美しさではないとして、肉体とそれに付随する性的な魅力を引き立たせる「第二の皮膚」のような下着に意義を見出す。彼女は一九五七年個展を開催し、スキャンティと呼ばれる小さなパンツを発表する。鴨居は一九五八年「下着ぶんか論」のなかでスキャンティについて次のように語っている。

私が、この秋、東京でやった下着ショウのうち、一ばん布地の少ないパンティスが私の知らぬまにひとり歩きして「スキャンダル・パンティ」というニックネームとともに私の愛情ゆたかな手もとから巣立ってゆきました。

中略

この記事には「スキャンティ」が一躍人気者になってしまって、しかも次のような注釈がついていました。すなわち、「スキャンティ」とは、“スキャンダル・プラス・パンティスの造語である”としゃれられているのです。私は新聞記者って実にうまいことをいうもんだなあと感心しました。

中略

ところが「スキャンティ」というのは、そんな意味の造語ではなくて、実は、“乏しき”とか“ごく少量の”とかいった意味をもつ立派な英語で、Scantyとつづる形容詞なのです。

中略

では、なぜ彼女(スキャンティのこと)は、“布の乏しいパンティス”と名付けられたのでしょうか。それはパンティスとしての機能と合理性をしぼってゆきますと、もっともシンプルな形で、一切の無駄を省き、そのため布は自然と最小限の面積で、非常に軽くなります。そこで、彼女(スキャンティのこと)は一般のパンティスよりも股ぐりがうんと深く、必要とあらば、バタフライのような面積にまでちぢめられるのです。(括弧は著者補足)

鴨居はどのような思いで新しい下着を生み出したのだろうか。同じく「下着ぶんか論」から鴨居の言葉を拾ってみよう。

下着姿で人前に出ることは不作法で、許されない不行儀なこととされてきました。その理由として、“下着姿はセクシャルだから”といいますが、セクシャルだから不行儀ではないのです。ぶざまだから不行儀なのです。ヒトは色っぽい姿を眺めて不行儀だといわないではありませんか。かつての下着姿はぶざまな、不快な印象を人にあたえがちだったのです。

中略

本当に私たちが願っているのは肉体がうすい柔い布と調和するギリシア的な状態であり、また体の線があらわな姿を頭から無作法ときめこむ行儀作法的な考えからぬけだすことであり、それにふさわしい体をもつことなのです。

肌はセックスの一部か全部であります。下着はその肌に密着するものですから、新しい下着はあなたの下着常識をあらためることを要求するのは勿論、新しい肌の意義、新しいセックスの在り方を要求します。

女性の下着姿――それは適度につつみかくされ、適度に露出され“つつみかくすことと、ひけらかすこと”の美しいバランスを見せています。しかもつつみかくすのは肉体や下着を一目から遠ざけるのではなく逆にみせびらかすためにそうするのです。下着にはこのたいへん洗練された形が巧妙に仕組まれているわけです。

鴨居は下着ブームの要因のひとつを性のモラルがかわったこととし、次のように述べている。

性の概念の変貌は、衣生活の面では衣服による性の表現に変化をみせ、性に直接的に関連する下着および下着観の変化をひき起こします。すなわち、肉体の魅力を堂々と発揮すれば、異性に優位にたちむかえることを頭の先の知識でなく肉体で理解しはじめた人は、その効果的な手段を下着に求めるのです。

自然な肉体的美しさと性的な魅惑を際立たせるため、体に密着して「第二の皮膚」となり、肉体を覆う面積を最小限としたものが鴨居の提案する下着であった。この、パンツが体への密着と性器の隠蔽によって性的魅力を演出しているとする主張を「性的秘め事」説と呼ぶことにしよう。

ちなみに、鴨居は下着デザイナーの前は新聞記者をしていたため、マスメディアの影響力を知っており、マスコミの利用についても土地勘があった。新聞広告を出して宣伝するとともに、新聞記者に取材させるという手法で個展を成功させるとともに、スキャンティを話題化させて広く世に知らしめることになった。この手法は見事と言わざるを得ない。このとき、マスコミがいかに賛否両論盛り上がったかは鴨居の著書「わたしは驢馬に乗って下着をうりにゆきたい」に詳しい。鴨居は新聞記者時代にいちど、取材を通してワコールの塚本と会っている(武田一九九七:下着を変えた女)。鴨居より一足早く下着ショウを始めた塚本の宣伝戦略を研究していたのだろう。

いずれにせよ、スキャンティの発表を皮切りに、パンツの性的な意味合いが人々の意識に顕在化し、強化される流れが生まれたと言っていいだろう。また、下着自体を美的またはセクシーな観賞の対象とする意識が芽生えたのだろう。観察者は自己であり、パートナーである。

以上、パンツが性的なアイテムに変容していく流れを見てきた。ここで、ひとつ疑問がわいてくる。もしパンツは性的であるとの考え方が正しいとしたら、生理ではないときは必ずしもパンツを穿かなくていいのではいか?鴨居の性的魅力向上を目的とした提案であれ、パンツを穿いていないほうが鴨居の目指した肉体本来の姿であるし、男の立場からもそのほうが魅力的である。じっさい、ズロースが普及するまでは、日本人の服装は着物が主流であり、下着は性器を覆わない腰巻であった。性器を覆わなくとも、何も困ることなく何百年も過ごしてきたのである。ズロースの普及は、洋装であるスカートの普及とセットになっている。洋装が早くから採用された女学校では、通学時にはズロースを穿き、家に帰ると不快だとの理由でズロースを脱いでいた(パンツが見える)。着物は体にタイトに巻き付けられているため容易にめくれることはないが、スカートは風が吹いたり転んだりしたらめくれてしまう。そうすると、ズロースなしでは陰部が露出する危険性が生じる。ズロースは、陰部を露出から守るという重要な役割があった。これは、ズロースがパンツにかわり、一九六〇年代に入ってスカートの丈がどんどん短くなると一層顕著になった。ミニスカートの流行を促したものが、パンツの上に重ねて穿き、陰部を二重に守るパンティストッキングだったことは、露出からの防備がいかに大切であったかを物語っている。性的なものは不特定対数の男性を相手にするものではなく、あくまで特定のパートナーとのものだ。パンツが性的なものであるとすれば、パートナー以外の男性へ性的信号であるパンツを見せてはいけないのは当然のことである。パンツは性的な秘め事である。

ところで、陰部の隠蔽がパンツの機能であれば、ここにも「見るなの禁」がかけられていることになる。パンツそれ自体と、パンツが隠す陰部、二重の「見るなの禁」である。

上野は、パンツの起源としてT字帯説とは別に、バタフライ説を挙げている。バタフライとはストリッパーが局部を隠すために使う最小限の面積のパンツで、隠す以外に実用的な意味はない。ストリッパーがなぜバタフライを穿くかいうと、それは脱ぐためである。そこに隠したいものがあることを示し、焦らしたうえで、開帳までの期待を高め、雰囲気を盛り上げるためにある。その意味では、隠すことと見せることは表裏一体である。鴨居も、隠すのは逆にみせびらかすようにそうする巧妙な仕組みとしている。パンツの面積は過去から現在まで縮小してきた。Tバックや紐パン、三角地帯のみを覆う小さな三角の布など、実用的な意味は薄れて、露出を最大限に増やし同時に局部の隠蔽は最小限のものが出てきている。これらの機能はバタフライと同じだと言えるだろう。ただし、ストリッパーでなくカップルの場合は女性が自らパンツを脱ぐというよりも、お作法として男性に脱がされることのほうが本流だろう。パンツは脱がされるためにある、というのが上野の主張だ。脱がされるためには隠さなければならない。「見るなの禁」を破るときのカップルの気分高揚効果を狙ったものとすれば、バタフライ説は性的秘め事説と協調するものである。

穢れと秘め事

さて、ポイントを整理しよう。

・日本におけるパンツ(パンティ)の起源はT字帯もしくはズロースであると考えられる

・日本では昔から月経が穢れたものとして扱われており、その習俗が一九七〇年代まで残っていた

・日本では古代より穢れたものは隔離、隠蔽、忌避され、「見るなの禁」を掛けられていた

・一九五七年、パンツが性的なものとして発表され、マスメディアやマスコミを通じて広がる。

・一九六〇年代後半からミニスカートがブームになり、パンツが見えることを意識しだした

・性的なものは個人的な秘め事であり、「見るなの禁」である

ゴム引きパンツの登場が一九五一年であることを考えると、明らかに小さなパンツより早い時期に性器に密着させる下着が普及していたことがわかる。つまり、T字帯はゴム引きパンツに進化し、それにやや遅れる一九五七年に鴨居の小さなパンツが登場し、一九六一年、ナプキンの開発と並行して生理用ショーツが生まれた。生理用ショーツと小さなパンツはあたかも車の両輪のように協調しながら進化し、両者の形体は統合されていったかのようだ。

一方、社会的な意識の流れとしては、一九五七年に鴨居のパンツ(パンティ)がファッションアイテムとしての革命を起こし、一九六一年アンネ社が月経に対する意識改革に成功したが、パンチラが顕在意識化される一九六九年頃は、まだパンツ=穢れというイメージが少なからず残っていたに違いない。これは、一九七〇年代でも月経不浄視が残っていたことからもわかる。

ところで、小さなパンツの生みの親である鴨居は生理についてはひとことも述べていない。まったく想定していないのか、意図的に無視しているのかわからない。しかし、「ぶざまな下着」で人前に出ることを不行儀と批判していることから、人前に出ること想定した下着、すなわち穢れてはいないズロースのことを想定しているはずである。鴨居の流れは、T字帯とは切り離され、ズロースから小さなパンツへの進化だと言える。

上野は、ズロースは性器に密着していないが、パンティは性器に密着しているため、ズロースからパンティへの流れは切れていると分析している。井上の、「ズロースは見られても平気だった」との考証からも、ズロースが穢れの対象でないことがわかる。

一方、パンツの起源がT字帯とすると、当時の日本に穢れのイメージが残っていたとしても何ら不思議ではない。同じころ、鴨居がパンツに対して明るい性と肉体のイメージを広げ、パンツが性的であるとの認識も急速に広がって一般に定着した。しかし、依然として性は個人的な秘め事であることには変わりない。

まとめると、古代日本から続く月経不浄視が現代でも意識の根底に残っており、パンツへの性的意味合いの付加により秘め事としての要素も高まり、これら二つの要因のどちらか一方または複合が、パンツを見てはいけないとしているのだ。

女性はスカートの下のパンツに対し「見るなの禁」をかけている。なぜ見てはいけないのか?との質問に戻ろう。

不浄または性的だから見てはいけないのだ。

「見るなの禁」の三層構造

ヒトが一夫一妻制を維持するうえで排卵の隠蔽を進化させたことは先に述べた。排卵の隠蔽は性的信号の隠蔽でもある。ヒトは四足歩行から直立二足歩行に移行するとき、姿勢の変化により女性器が体の下に位置するようになった。これにより、女性器自体も普段の姿勢からは見えなくなり、脚を広げるなど、特別な姿勢をとらないと女性器は見えないものになった。服を着ていても女性が脚を広げる姿勢は性的信号の発信である。パンツを穿いていない場合は性器の露出であり、より強い性的信号の発信である。公共の場で脚を広げる姿勢は女性から忌避され、はしたない、だらしないなどと言われる。逆に、このような姿勢を見せるのはセックスのときに限られるようになった。つまり、たとえパンツを脱いだとしても性器が見えるわけではなく、脚を広げて性器を見せる姿勢を忌避することは、ここにも「見るなの禁」が働いていることになる。

そうするとパンチラは、パンツ、陰部(三角地帯)、性器という三層の「見るなの禁」構造となっていることがわかる。この重層構造がパンチラを奥深いものとしているのかも知れない。

見るなと言われると余計見たくなる。それがパンチラの魅力を高めているはずだ。なぜ、見るなと言われると見たくなるのだろうか?次の章でそのなぞについて考えよう。

補足:パンチラと「見るなの禁」の類似構造に気づいたのは私が最初かと思っていたのだが、中野明(二〇一〇)が、「裸はいつから恥ずかしくなったか」のなかで裸や下着にたいする「見るなの禁」について述べている。私のオリジナルにならなかったのは残念だが、中野の視点は「見るなの禁」の拡大化が主眼であるのに対し、私の視点は重層化であり、視点が異なる。

なぜ、見るなと言われると見たくなるのか?

これは一般的にはカリギュラ効果として知られる。カリギュラ効果とは、アメリカ・イタリア合作映画「カリギュラ」が過激な内容のため、ボストンなどの一部地域で公開禁止になったことで、かえって世間の関心を集めたことにちなむ。カリギュラ効果は日本での通称で、学術的には心理的リアクタンスと呼ばれる。

これはテレビやネットで多用されるテクニックで、クイズを出しておいて答えをCMのあとまで秘密にしたり、閲覧禁止などとタイトルにつけて逆に閲覧を促すものである。

心理的リアクタンスとは次のようなものである。人は誰しも自由に行動したいという欲求がある。その自由を阻止されるとストレスを感じ、阻止を排除して自由に行動しようとする。

パンチラにも確かにそのような要素はあるだろう。スカートめくりなどはまさにその典型かも知れない。しかしこれはもっと広義に、好奇心の一種と考えられないだろうか?何色のパンツか知りたい、というのは好奇心がそうさせているのではないだろうか?

私が高校の頃、学校でも評判のかわい子ちゃんのパンツを偶然見てしまったことがある。部活の先輩に一部始終を話すと、先輩はむずかしい顔をしてじっと聞いていたが、話が終わるとひとこと、「・・・白か?」とつぶやいた。私がそうだというと、先輩はむずかしい顔のまま、だまってうなずいた。

私はここで、パンチラと好奇心の関係について述べたい。

ヒトは好奇心旺盛な動物だ。だが、好奇心はヒトに限ったものではない。我が家で飼っているネコは、絨毯の下にもぐり込んだ猫じゃらしや、物陰に隠れた虫に異常な好奇心を見せる。しかし好奇心と言ってもいろいろある。クイズの答えが知りたくてチャンネルが変えられないもの、他人のうわさばなしを知りたがるもの、冒険など未知の世界を探索したがるものなど様々なタイプの好奇心がある。私は、パンチラを好む心理のベースに好奇心があると思っている。先の、パンツの色に関する先輩の関心も好奇心からであろう。それでは、好奇心とは何なんだろうか?考えてみよう。

哺乳類の多くは好奇心を持っている。石や枯木をひっくり返してそこに昆虫がいれば立派な食事になる。枯れ葉を払えば隠れた木の実を見つけるかもしれない。やぶの中で見え隠れする小動物を捕まえれば立派なごちそうになる。また、やぶの中に潜んでいる何かが捕食者であった場合、いちはやく逃げて命が助かるかもしれない。好奇心があるのとないのとでは、どちらが生存に有利かは一目瞭然である。我々が好奇心を持つのは自然なことと思われる。好奇心がなかった我々の祖先は生き残れなかったのである。それでは好奇心は食料の調達や捕食者からの逃避のために進化したのだろうか?そうだとしたら、人のうわさが気になったり、探検に出かけたり、パンツの色を知りたがったりするのはなぜだろうか?これらは食料や危険回避とはまったく関係ないように思われる。

それを論議する前に、まず、好奇心とはどのように定義されるのかを見てみよう?カシュダン(二〇一八)は次のように定義している。

好奇心の定義

「好奇心とは、新しく、不確実で、複雑、あいまいな出来事を探求したいという気持ちを認識し、欲し、行動しようとする心の動きと一般的に定義できる。学びの可能性がある状況において、興味を持つという感情が起きる。自分はどう反応するだろうか、あるいは他者の反応を見たい、など、新しい経験を求める欲求が起きる。」

また、好奇心にはどのようなものがあるのだろうか?

バーライン(一九六〇)は好奇心を、知的活動を動機づける知的好奇心と、新奇な視覚・聴覚刺激に動機づける知覚的好奇心にわけた。知覚的好奇心は知識や情報ではなく、新奇な感覚刺激を対象としたもので、ザッカーマン(一九七九)は刺激希求と呼んでいるものと基本的に同じものである。バーラインは知的好奇心に動機づける探索行動を拡散的探索と特殊的探索の二つに分類した。

拡散的探索(好奇心):新奇な情報を幅広く探し求めることを動機づける。

特殊的探索(好奇心):ずれや矛盾などの認知的な不一致を解消するために特定の情報を探し求めることを動機づける。

拡散的探索は、ニュートラルな状態からポジティブな状態を求め、特殊的探索はネガティブな状態を解消しようとするもの、ともいえる。

ザッカーマン(一九七九)は、「多様で、斬新で、複雑で、強烈な」経験や感情の探求と、それを経験するためにリスクを厭わない性質をセンセーション・シーキング(刺激希求:感覚的な刺激を求める性質)と呼び着目した。センセーション・シーキングは、次の四つの異なる側面を持っている。

一.スリルと冒険を求める、

二.抑圧からの解放、

三.経験を求める

四.退屈しやすく外部刺激を求める。

ザッカーマンはこれらをスコア化する手法を提案し、スコアと性的プレイの多様性や性的興味との関係を調べている。その結果、センセーション・シーキングのスコアが高い者は男女を問わず性行為がバラエティーに富み、性的興味も高いことが示されている。好奇心は性的刺激と深い関わりがあるのだ。これは進化心理学的には説明がしやすい。お互いに性的刺激を求め、提供し合うほど、飽きさせず、一夫一妻制の維持に有利に働き、子孫の生存率が高まる。

なお、センセーション・シーキング・スコアが高い女性は衣服への出費が多く、その衣服はセクシーであるはずだと彼は考えている。

カシュダンら(二〇一八)は、好奇心の細かな分析を行い、現代人を好奇心の種類によってタイプ分けする研究を行っている。彼によると、好奇心は下の五要素に分類される。

一.喜びに満ちた探求:探求することに喜びを持つ

二.欠落感:足りない知識があると答えを見つけるまで不快

三.ストレス耐性:新規なものへの不安に対し、乗り越え生かそうとする意思

四.社会的好奇心:話す、聞く、観察を通して他者の情報を知ろうとする。噂好き。

五.スリルの追求:物理的、社会的、経済的リスクを厭わずスリルを求める

それぞれに進化の起源があるのだろう。喜びに満ちた探求は、食物探しなど古くに起源を持つものであろう。ストレス耐性やスリルの追求はヒトが新天地を求めて生息域を広げるときに役立っただろう。欠落感はヒトが論理的思考を身につけるとともに生まれたものかもしれない。社会的好奇心はヒトが社会性を進化させるときに獲得したものだろう。

パンチラへの好奇心はどれにあたるだろうか?喜びに満ちた探求でもあり、欠落感(見るなの禁をかけられている)である。先輩は、私の話を聞きながらパンツの色が白かどうかを知ろうとした。これは、社会的好奇心と言える。もしこれが冒頭のX教授であれば、社会的リスクを厭わず行為に及んだのだからスリルの追求ということになるかもしれない。

ここで、研究グループのこのあとの分析を参照してみよう。研究グループはさらなる分析により、三千人を対象に下の四つのタイプに分類している。

A.興味津々タイプ:喜びに満ちた探求、ストレス耐性、スリルの追求が高い

B.問題解決タイプ:欠落感とストレス耐性が高く、社会的好奇心が低い

C.共感タイプ:社会的好奇心が高く、ストレス耐性とスリルの追求が低め

D.回避タイプ:多くの要素が低いが特にストレス耐性とスリルの追求が低い、一方で、欠落感が比較的高い

世の中には大きく分けて四つのタイプがあるが、タイプによって各好奇心要素の比率が異なる。だが、世の中の男性のほとんどが(私はそう信じている)パンチラに対して好奇心を持っていることを考えると、私はパンチラに対する好奇心の志向は、これら要素の複合であり、人によって異なると思っている(好奇心とは何か?については、のちほど別の観点で、「報酬系」のところで考えてみたい)。

情報量と好奇心の関係

情報(刺激)と好奇心(興味)の関係は逆U字カーブを描くことは感覚的に理解しやすい。我々があるトピックについてほとんど知らないときに興味をもつことは非常に困難である。同様に、そのトピックについて多くのことを知っている場合、気になることはこれ以上ないように感じる。しかし、そのトピックについてすでにいくらかの情報があるが不十分であり、まだまだ多くの情報が欲しいと感じると好奇心が生まれる。(リブレ、二〇一七)

カンら(二〇〇九)は、一九人の被験者を用いて雑学クイズを出したときの好奇心と自信度(どのくらいそのクイズに対して知識をもっているか)の関係を調査している。その結果、明らかに逆U字カーブを示した。すなわち、知識がなく自信をまったく持てないときと、十分な知識があり確信が持てるときは好奇心が低く、知識はあるが確信まで至らないときに好奇心はピークに達した。

これはパンチラに対しても同じことが言える。女性が近くにいないときはパンツに関する情報がないためパンチラに興味を持つことはない。しかし、ミニスカートを穿いた女性が現れたときは、「ミニスカートを穿いた女性」という情報(刺激)が生まれ、どんなパンツを穿いているのだろうと好奇心が生まれる。風が吹いたり、エスカレータでミニスカートの女性に遭遇したりすると、パンツが見えそうという情報(刺激)が増え、好奇心は高まる。じっさいにパンツが見えると好奇心が低くなり、替わりに満足感が高くなる。そのミニスカートの女性が将来あなたの彼女になって、いつでもパンツを見せてくれるようになるとパンツに対する興味は失せる。と同時に、パンツに隠された部分への興味が高まり、それを脱がそうとする。そしてパンツを脱がしてしまうと一瞬満足するが、今度は固く閉じた脚の間に興味が移り、それを開かせようとする。三層の好奇心喚起システムであることがわかる。

情報ギャップ理論

カーネギーメロン大学の心理学者であるジョージ・ローウェンシュタイン(一九九四、二〇一六)は、「情報ギャップ理論」を提唱している。個人が彼らを取り巻く環境や与えられたトピックについていくつかの先入観を持っており、一貫性を追求している。実際の、または想像上の知識と互換性がないと思われる事実に遭遇したとき、先入観と事実の間に「ギャップ」が生まれる。我々はこの「ギャップ」をストレスや不快な感覚として経験する。その結果、不確実性と無知の感覚を減らす新しい情報を求めて駆り立てることになる。

これを翻訳すると次のようになる。世の男性は女性のミニスカートに対して、パンツが見えるものだという先入観を持っており、いつも見えて欲しいという一貫性を追求している。しかし、見えなかった場合、パンツは見えるものだという先入観と見えないという事実の間に「ギャップ」が生じる。我々はこの「ギャップ」をストレスや不快な(好ましくない)感覚として経験する。その結果、どんなパンツを穿いているのかわからないという不確実性や無知の感覚を減らす新しい情報を求めて、パンチラへの憧憬に駆り立てることになる。

最適刺激/二プロセス理論

スピルバーガーとスター(一九九四)は、「最適刺激/二プロセス理論」を提案した。新規、複雑、不調和な現象は、快く感じられる好奇心の状態と、嫌悪感のある不安の状態の両方を引き起こす。外部の刺激が小さい場合、好奇心が支配的であり、探求したいという欲求が出てくる。中程度の刺激の場合、高い(楽しい)好奇心と中程度の不安の融合により、特定の探索、個別の情報の検索が引き起こされる傾向にある。非常に強い刺激の場合、まったく予期しない、非常に混乱するものを見ると、不安のレベルが非常に高くなるため、探索を回避する動機になる。

これは、ある意味ローウェンシュタインと逆の立場で、不確実性によって引き起こされる不快な状態を好奇心ではなく、不安と特定している。

ミニスカートの女性を見た場合は刺激が小さいため、好奇心が支配的で覗きたい(探求したい)という欲求が生じる。もう少しでミニスカートの中が見えそうだというときは中程度の刺激であり、覗きたいという好奇心と、見てはいけないとの不安の融合により、特定の探索、たとえばちらちらと盗み見るような行動が引き起こされる。スカートの中を覗いたところ、ノーパンだったりとすると、非常に強い刺激となる。これは、予期しない、混乱する刺激であり、不安のレベルが非常に高くなるる。そのため、探索を回避し、直視できず思わず目を背けることになる(私はそのような場面に出くわしたことはないが、たぶんそうするだろう)。

興味―欠落感、好き―欲しいモデル

リットマン(二〇〇五)は、好奇心には二つの種類があると提案した。ひとつは、「興味」を表し、楽しい体験をともなう知識をもとめるもので、もうひつつは「欠落感」を表し、不確実性や情報不足の解消をもとめるものだ。

また彼は、「欲しい」、「好き」といった感情が好奇心に関連しているとした。「欲しい」は、欠落感に対する感情であり、報酬に対するインセンティブ、欲求を満足させる刺激に対する期待である。「好き」は、「欲しい」が強いか弱いかに関連し、甘さなど、特定の特徴を持つ刺激にたいする好みである。ヒトでは新しい知覚的刺激が好まれる。

「欲しい」と「好き」が強いか弱いかで、「興味」と「欠落感」を含む様々な種類の好奇心が生まれるとの仮説を提唱した。たとえば、「欲しい」が弱く「好き」が強い場合、好奇心の種類は「興味」となり、「欲しい」も「好き」も強い場合は「欠落感」となる。「欲しい」も「好き」も弱い場合は「無関心」や「たいくつ」である。

これも翻訳してみよう。パンチラへの好奇心には二つの種類がある。ひとつは「興味」を表し、パンチラに遭遇するという楽しい体験をともなう知識を求めるもので、もうひとつは「欠落感」を表し、どんなパンツを穿いているかわからないという不確実性や情報不足の解消を求めるものだ。

また、「欲しい(見たい)」、「好き」といった感情がパンチラへの好奇心に関連している。「欲しい(見たい)」は、パンツが見れないという欠落感に対する感情であり、パンツが見られるという報酬に対するインセンティブ、パンツを見たいという欲求を満足させる刺激に対する期待である。

「欲しい(見たい)」と「好き」が強いか弱いかで、「興味」と「欠落感」を含む様々な種類のパンチラに対する好奇心が生まれる。たとえば、「欲しい(見たい)」が比較的弱く「好き」が強い場合、パンチラに対する好奇心の種類は「興味」となり、「欲しい(見たい)」も「好き」も強い場合はパンツが見れないことの「欠落感」となる。ミニスカートを穿いている女性が好みではなかったり性的魅力が低かったりして「欲しい(見たい)」も「好き」も弱い場合は「無関心」や「たいくつ」である。

好奇心と神経メカニズム

ジェプマら(二〇一二)は、知覚的好奇心の裏にひそむ神経メカニズムの解明を研究している。彼女らは、ぼかした画像と鮮明な画像を被験者に提示し、そのときのfMRI(機能的磁気共鳴画像法を用いて脳内で何が起こるかを調査した。ぼかした画像を提示したとき、ACC(前帯状皮質)とAIC(前島皮質)が活性化した。これらは、痛み、不確実性、エラーなど嫌悪(わかりやすく言うとストレス)を感じることによって活性化する部分である。つぎに鮮明な画像を提示すると、報酬系に寄与する線条体(尾状核、被殻、側坐核)と、記憶と学習に寄与する海馬が活性化した。じっさいに、実験後被験者に提示した画像を思い出すように言ったところ、ぼかした画像のあとに鮮明な画像を提示したケースが他のケースよりもよく憶えていた。

これは何を意味するのだろうか?ぼかした画像を提示されたとき、被験者は何が映っているのか正体を知りたくなるが、わからない。そのためにストレスを感じ、ストレス状態を解消しようとする。次に、鮮明な画像が提示されると、正体がわかってすっきりする。これは、脳科学的には報酬と呼ばれ、ヒトや動物にとって喜ばしい刺激や情報のことを言う。報酬とはお金に限らず、アイスクリーム、好きな音楽、ポルノ画像、試験の合格などうれしい刺激や情報はすべて報酬である。正体がわかってすっきりすると同時に、記憶と学習が強化される。

ジェプマが実験に使った画像はネコやバスなどなんの面白みもないものであったが、それでもぼやかされていればストレスを感じ、正体がわかるとすっきりして印象にも残りやすいのである。好奇心の裏側に巧妙な神経メカニズムが隠れていたのである。残念ながらパンチラでこの実験を行った例はないが、もし行っていれば、得られる報酬はネコと比較にならないほど大きいはずだし、同様もしくはより顕著な結果が得られるだろう。なぜ実験しなくてもわかるかって?男なら誰だって、ネコとパンチラどちらの画像を見たいか、実験しなくてもわかるだろう。

パンチラとぼかした画像では違うのではないか?との疑問がある。しかし、以下の点で同じ種類の情報であると言える。

・対象が見えない、または不明瞭

・対象が明瞭になること自体に価値がある

・明瞭になったあとに満足感がある

異なる点としては、性的な報酬があるかないかということである。これは何を意味しているかというと、パンチラに対する好奇心は、それが仮に性的なものでなかったとしても起こりうるということである。つまり、情報の不明瞭さ自体が好奇心を呼び起こし、そこに加えて性的な報酬が強化するという二段階のシステムになっている可能性を示しているのである。好奇心と報酬との関係は章をあらためて説明しよう。

以上、好奇心の学説をもとにパンチラを考察してきたが、好奇心をわき立たせる根底にあるのは羞恥心によるパンツの隠蔽であり、パンツが性的対象だからである。ここで、なぜヒトは羞恥心を持つのか?との新たな疑問がわいてくる。次の章では羞恥心とは何かについて考えてみたい。

なぜ、ヒトは羞恥心を持つのか?

パンツを見られることの羞恥心は、当然のことながらひとりでいるときには発生しない(私は女でないからわからないが、そう確信している)。観察者がいて初めて発生することから、社会的感情であることがわかる。社会的感情には羞恥心、罪悪感、自尊心、怒り、感謝などがある(サリームスナイサー、二〇一六)。ヒッペルは、彼の著書のなかで、怒りや感謝などが他者に対する外向きの感情であるのに対し、羞恥心、罪悪感、自尊心を「自己意識的感情」と呼び、他者が自分のことをどう思っているか意識したときに生まれる内向きの感情であるとしている。パンチラに対する羞恥心は、パンチラを見た他者が自分をどう見ているかを意識することにより生まれるのである。ヒトは社会的で相互依存度が高い動物として進化する過程で、他者が自分をどう感じているかだけではなく、自分自身が自分についてどう感じるかということにも敏感になり、「自己意識的感情」を発達させてきた。

自己意識的感情

・自尊心 集団内で自分の価値を高める

・罪悪感 集団に不利益を与える

・羞恥心 集団内で自分の価値が下がる

自尊心は集団内で自分の価値を高めたときに起こる感情、罪悪感は集団に不利益をもたらしたときに起こる感情、そして羞恥心は集団内で自分の価値が下がるときに起こる感情である。

パンチラに対する羞恥心は、パンチラを見た他人が自分をどう見ているかを意識することにより生まれるのである。

羞恥心を研究する心理学者である菅原健介(二〇〇五)は、「羞恥は他者に対して抱く感情ではない、羞恥の対象は自己であり、他者の目に映った自己の姿である」としている。

菅原は、羞恥心を呼び起こす四つの要素と回避策を以下のように挙げている。

・他者の目:他者の目がなければ恥ずかしくない

・行為の露見:他者の目があっても、見つからなければ恥ずかしくない

・人格への帰属:行為が露見しても、自己の人格や能力ではなく、他に責任を押し付けられれば恥ずかしくない

・目撃者との関係性:人格のせいだと思われても、その人との関係性が少ないほど恥ずかしくない

社会心理学者のバウマイスターら(一九九〇)は、個人が集団から排除される三つの要因を挙げている。要因と事例は以下の通りである。

・集団の存続や福祉に貢献できない:仕事ができない

・協調性や道徳性の欠如:社会のルールを守らない

・対人魅力の欠如:わがまま、不潔

ヒトは集団への所属と他者とのつながりを根本的な欲求として持っている(バウマイスター、一九九五)。

菅原(二〇〇五)は、羞恥心がヒトの進化において需要な役割をはたしたことを以下のように述べている。

集団から排除されるとヒトは命の危険におびやかされる。したがって、ヒトはこれらの要因を自分の中に見つけると強い不安にかられ、改善しようとする。これが羞恥心だ。羞恥心は自分の中に社会から排除されそうな要素がないかをつねに監視していて、何か問題を見つけると「恥ずかしい」という警報を発する。

羞恥心は、人類が社会に依存して生きるため、世代を重ねて進化してきたシステムである。人類史の中で敏感な羞恥心を持たない個体は、集団や社会から排除されてその形質を後世に伝えられなかったはずだ。羞恥心は、ヒトが集団から排除されないよう生きるために、周到にデザインされた感情のシステムということになる。

ここで疑問がある。なぜ、性的な信号を発することは羞恥心を起こさせるのか?ということである。性的な信号を発すると集団から排除される危険があるのだろうか?

一夫一妻制を維持するために排卵を隠蔽し、いつでもセックスが楽しめるようになったことはすでに述べた。モリス(一九六七)は「裸のサル」のなかで、相互に与える報酬(快感)を増やすことで夫婦の結合を高めると同時に、配偶者以外のオスを刺激しないように性的な刺激を隠そうとしたと述べている。性行為そのものを秘密にし、性行為をする場所と時間を限定して隠蔽した。性器やその周辺を隠す覆いの普及は、時には二次的性信号(乳房の覆い、唇の覆い)となった。乳房の覆いはパッドを詰めて大きくしたり、とがらせたりして性的信号を強くする。唇の覆いは、唇を赤やピンクの色で隠すことにより、よりその存在を強調する。モリスは二次的性信号にパンツを含めていないが、現代の日本ではパンツが含まれるようになったのは疑いないだろう。

排卵の隠蔽は、いつでもセックスできるようにするとともに、性的信号の隠蔽もともなった。性器が股間の奥深くに隠れてしまい、性的信号を享受できるのはパートナーだけに限られることになった。メスが特別な体勢にならないと見えないのだ。パートナーだけに限られたセックスへの誘いの信号を他のオスに対して発することは、自分たちの夫婦関係を崩壊に導くだけでなく、集団内の他の夫婦関係をも崩壊させる危険がある。集団は多数の夫婦からなっている。性的信号を発することは集団を崩壊させる危険性があるのだ。性的信号を発するものは集団から批判され、排除される不安におちいる。この警報は、羞恥心である。

さて、当の女性はパンツを二次的性信号と意識しているのだろうか?

菅原(二〇一〇)は二五~三九歳の女性千二百人を対象に女性の心理と下着に関する意識考査を実施している。調査によれば、お気に入りの下着を身につけたときに得られる心理的効果として、一.アピール、二.気合、三.安心感を挙げている。

「アピール」は見えないはずの下着にも他者の目を意識した効果があることを示している。「好きな異性に下着姿をほめられるとうれしい」「恋愛気分を盛り上げてくれる」「夫(パートナー)・恋人が喜んでくれる」「異性にセクシーさをアピールできる」と、特別な関係にある異性に対して自分の魅力を主張する。「アピール」の効果を期待する場面としては、「恋人、パートナーと旅行に行くとき」や「恋人やパートナーと初めてデートをするとき」などと並び、「友人と旅行に行くとき」などが挙がっている。

「気合」については、お気に入りの下着を使うことで、「心が引き締まる」「気合が入る」「やる気を起こしてくれる」という回答が多かった。気分のスイッチがOFFからONに変わり、「さあ、これから行くぞ」という積極的な気分になれる。これが「気合」の効果である。この効果が期待される場面としては、「正式なパーティー」や「格式の高いレストラン」「高級ブランド店」などに加え、「大勢の前でスピーチやプレゼンをするとき」「大切な試験を受けるとき」など、社会的なプレッシャーを受ける状況なども関連している。「気合」は自己効力感を高め、困難に遭遇しても達成への動機や、課題を解決するための思考活動を高い水準に維持できる。「気合」のもうひとつの役割は、「役割の自覚」である。自宅で一人のときはくつろいでいたとしても、一歩外に出るときは「私は〇〇」であるという自己認識を持たなければならない。「気合」はプライベートから、パブリックモード(社会)へと意識を転換させる効果がある。

「安心感」については、お気に入りの下着をつけると「ほっとする」「安心感にひたれる」「リラックスできる」といった、心の癒しやゆとり感が得られる。自分の気持ちが満たされて、不安が提言され、緊張感が解消されるという効果だ。場面としては、「落ち込んだ気分から立ち直りたいとき」「ツイていない出来事から立ち直りたいとき」などが挙がっている。お気に入りの下着をつけることで、追い詰められ、余裕がなくなっている自分の心にゆとりや潤いを与えることができるようである。

また、これらの複合感覚として「こだわり」が生まれるとしている。

こうして見ていくと、「アピール」は外部の異性へ向かい、「気合」は外部や社会への身構え、「安心感」は外部のストレスに対する対処と言えるかもしれない。下着は下に隠れて見えないが、外部や社会に向かう要素が多分にあることがわかる。

「アピール」についてもう少し調査結果を見てみよう。同じく菅原による二つの調査結果である。

異性と過ごす場では下着にこだわるケースは少なくない。こうしたデータだけを見ると「下着にこだわるのは、やはり異性の目があるからだ」という見方をしたくなるかもしれない。

じっさい、「異性にセクシーさをアピールできる」などの項目を年齢別に比較すると、二五歳から二九歳までの層では、六割から七割が「あてはまる」もしくは「ややあてはまる」と答えているが、六〇歳から六四歳の層では二〇%以下にまで大きく減少する。

また、「お気に入りの下着を選ぶときに、どのような人の評価を意識するか」という質問について見ると「恋人・好きな人」という回答は二五歳から二九歳の層で八割強に達するが、この比率は年齢が高まると急激に少なくなり、六〇歳から六四歳では二割にまで落ち込む。やはり、異性の目を意識するのは圧倒的に若い人に多く、年齢差が顕著だ。「同性の友人」を意識するという回答も全体では半数を超えている。比率は若い世代で高めだが、六〇代でも四割が「同性の友人」を気にしている。さらに下着選びの際に意識する人物として「自分自身(自己満足)」を挙げた人は二〇代から六〇代までのどの層でも一貫して八割程度をキープして高い。「まずは自分自身のために選ぶ」という意識は世代を超え、ほとんどの女性に共通しているようだ。

以上のデータが示すように、確かに、女性が異性へのアピールとして下着を用いることはある。ただ、こうした効果を利用している人は、カップリングが盛んな比較的若い層に集中している。あくまで特別な状況における戦略的な使用法と考えられる。さらに付け加えるなら、異性へのアピールといっても、そのターゲットはおのずと特定の対象に限定される。男性全体に媚を売っているわけではない。また、自由記述などを読むと、デートなどの場面で下着にこだわるのは、相手を直接、視覚的に誘惑しようとするのではなく、むしろ、女性としての自分の気持ちを鼓舞することが目的であることが少なくないようだ。

現代日本人女性が少なくとも顕在意識レベルでパンツに持っている感覚とは、異性へのアピール、自己の鼓舞、安心感の提供であり、性的意味は持つものの、異性へのアピールは特定のターゲットに限られていて不特定多数の男性を想定しているわけではないと言える。やはり、パンツは性的でプライベートな秘め事なのである。

なぜ、ヒトのメスはパンツを見られると恥ずかしいのか?

一夫一妻制を維持するため、不特定多数に性的信号を発することに「警告(=恥ずかしい)」を発し、社会や集団の崩壊を防ぐ仕組みがあることは既に述べた。

それでは、裸族の社会はなぜ存続できるのだろうか?裸族にはパンチラが起こりえない。したがって、パンチラが人類普遍であるかどうかを考えるうえで、裸族の性的管理の仕組みを解き明かすことは不可欠なことである。

デュル(一九八八)は、著書「裸体と恥じらいの文化史」の中で、裸で生活している民族の裸体に対する規範を記している。

スピク川北部のペイルソングア山脈に裸で生活しているクウォマ族では、婦人や少女の陰部のあたりを眺めているところを取り押さえられると、小さな男の子でも罰せられる。婦人や少女は、どこかのちびが自分の陰門を盗み見た気配を感じると、たいてい叱り飛ばすか、おまけにさんざん殴ったりした。その後で彼女は坊やに、この場所を見てはいけない、これは「自分のもの」なのだから、と覚えこませた。

万一思春期の男の子や若者が少女の陰門を見ようものなら、それは彼女に言い寄ろうとするのだと見なされ、少女の親族によって報復されるだろう。少女や婦人の身体の他の部分も一瞥程度にしか見てはいけなかった。

同様にニューギニアに住むバング―・アニム族の男性も、婦人や若い成熟した少女に近づきすぎることを禁じられている。なぜなら、彼女らは裸だからである。

かつてニューブリテン島のクナントゥナ族の間では、男が知り合いを訪ねたとき、主人の妻や成熟した娘はさっと挨拶をかわしたらただちに小屋の後ろに消えなければならなかった。クナントゥナ族は裸で生活していたので、客やその場に居合わせたすべての人びとに、彼女を目の前にしてペニスが硬直するという、とんだ恥をかかせないようにしたのである。

デュルによると裸族の社会には厳格な「見るなの禁」が存在していて、特に男性が若い女性の性器に注目することはタブーになっている。これを侵すことは恥ずべき行為であり追放処分の対象になる。こうした規範が遵守されているからこそ、裸族たちは安心して裸でいられるのである。

和田正平(一九九四)の「裸体人類学」では、裸体そのものよりもスタンダードからの逸脱が羞恥心を呼び起こすとして、次のように述べている。

それは一九五二年、「裸族」という日本語のタイトルで封切られた「シャバンテ」という記録映画のせいもあるが、一九六〇年、日系ブラジル人の民俗学者宮崎信江が「裸族シャバンテス」(教養文庫)という小冊を出版したことが大きく関係している。私もまたこの著書を通して中央ブラジルのセラド(平原地帯)に住む裸族シャバンテの存在を知ったひとりであり、全裸委に弓矢を持って立っている写真を見て、これぞ本物の原始民族と実感した。ただし全裸といっても、素朴な装飾品としてブリッチというヤシの一種から採った繊維で縄か紐のようなものをつくり、それを首と腕と足首に巻いている。また女もどうように、ブリッチの繊維を細かくよったものを二つか三つ重ねて、首、腕、足首につけている。また時には腰の周りにもこの紐を巻き付けることが自然であり、性器は男女とも堂々と露出される。

ドイツの民俗学者リップスによると、ニューギニアのノル・パプア族の少女は、「決して裸を恥ずかしがらないが、頭のうしろに頭巾をさげていないときにだれかに不意にみつかると、真っ赤になってしまう」という。

また、インド最東部、ミャンマーとの国境沿いに住むナガ族の女性は、男から見られないように乳房を隠すが、性器は隠さないという。生まれたときからついている性器よりも、思春期に目立って大きくなった乳房のほうが羞恥心を感じるという。二次的特徴や性差を示す着用物に強く働く場合がある。

松園万亀雄(一九九一)はケニアに暮らす民族グシイを調査しているが、服を着ることによってしだいに羞恥心が拡大する様を記録している。

白人がやってきた二十世紀はじめ、この地に着任した初代行政官は次のような記録をのこしている。「男も女も割礼ののち衣装とつける。女は体の前後に一枚づつエプロンをたらし、またビーズと鉄輪をつけている。男は前のほうに一枚の山羊革をつけるほかは裸である」

一九四六~四九年、イギリス政府派遣人類学者としてグシイを調査することになった夫のフィリップ・マイヤーに同行したイオナ・マイヤーは次のように書いている。

「青年男女の大半はすでに木綿の衣服をきる習慣をつけているが、中年以上の女性全員と一部の男子高齢者はいまでも山羊革をつけて歩いている」

一九五五~五七年にグシイを調査したアメリカの心理人類学者R・A・ルヴァインと妻の著作中には、グシイが動物の皮を身につけていたとの記述は全然みあたらない。

六歳以上の女の子の中で衣服かなにかの覆いをつけていない子を見つけることはできない。たとえどんなボロ着でも膝からヘソまで、たいていは首までおおわれている。四歳以上になると女の子は両足をそろえ、スカートをおろして座るように教えられる。訪問者のまえで、女の子が服を着て局部が見えるようなかっこうですわっていれば、母親か父親が『きちんとすわりなさい』ときつく叱る。

一九七七年、かの地を訪れた松園は次のように記している。

グシイは身体露出については、極端に神経質だ。そのていどたるや、われわれ日本人の比ではない。私は日本から半ダースのランニングシャツをもってきたが、肌のだしすぎで裸もどうぜんと非難された。半ズボンは初めによくはいていたが、「大人は半ズボンをはかない」とたしなめてくれたのは、グシイの若い友人でった。

あつい日射しのなかで畑仕事をするときでさえグシイはきちんと上衣をつけているし、男も女でも屋内屋外をとわず人前では絶対にシャツをぬがない。大人の男は長ズボンをはき、老婆たちは例外なしに腰から足首までをすっぽりおおうエゲタンバとよばれる一枚布をまきつけている。エゲタンバはスカートと違ってスネから上を異性の目からしっかりまもってくれる。男女ともにシャツのボタンは上から下まできちんとかけている。胸をあけて風をいれるなどは見ぐるしい、しどけないかっこうとされる。

むかしは、覆いは局部のまわりだけだったのに、両腕と下脚をのぞく体の全体へと拡大されたため、体全体の肌の露出が羞恥心の対象になってしまったのだ。

デュルの立場は、裸であっても局部に羞恥心はあり、凝視することはタブー視され、和田の記述では、全裸が羞恥心を起こすのではなく装飾の一部が欠落したときに羞恥心を生み、松園の報告では体を覆い隠すことによって羞恥心が生まれることがわかる。どれが本当のヒトの姿なのだろうか?私はすべて本当だと考える。この三者の立場は互いに矛盾しない。

装飾をつけただけの全裸であっても局部の凝視はタブーであることにかわりはないだろうし、装飾の一部が欠落すればそれは我々にとって靴下に穴が空いているのを見られるのと同じようなものだと考えれば納得がいく。いちど体を覆い隠してしまえば、それがマナーや道徳のスタンダードとなってしまい、そこから逸脱することは自分の価値の低下と集団から排除される危険に対する警報=羞恥心となる。

裸族の羞恥心を用いた考察により、パンツを見られることに対する羞恥心の理由を導いてみよう。なぜ、パンツを見られると恥ずかしいか?性的信号の隠蔽に失敗し、マナーや道徳のスタンダードから逸脱し、自分の価値の低下を招くからである。

日本における裸体への羞恥心の変化

ところで、江戸時代の日本では全裸の男女が銭湯で一緒に入浴するのはごく普通の習慣だったらしい。裸に対する羞恥心はほとんどなく、性的なものでもいやらしいものでもなかったようだ。それがなぜ今日の日本のように裸が性的で恥ずかしく、いやらしいものになっていったのか簡単にふれておきたい。

先述の中野(二〇一〇)は「裸はいつから恥ずかしくなったか」のなかで、開国前の江戸から昭和に至るまでの日本人の裸体に対する意識や文化の変遷を克明に記している。

幕末のペリーを始め下田を訪れた外国人は、全裸の男女がひとつの浴室内で混浴する姿を絵や文で記録を残している。それは、西洋人にしてみればカルチャーショックだったようで、何人もが詳細な記録を残してる。当時、銭湯は西洋人の観光名所とまでなっていたようである。また、そのような風習は下田に限ったわけではなく、程度の差こそあれ全国各地でいたるところで同様な風景はあったようである。さらに、混浴だけでなく、当時の日本人には行水に対する羞恥心もなかったようだ。庭先では、妙齢のご婦人方が誰もが通りすがりに見られるような場所で、白昼堂々全裸で行水していたことが記されている。驚いて凝視する外国人を尻目に日本人の同行者は興味も見せず、見向きもしなかったようだ。見られているご婦人方もまったく恥ずかしがる様子が無く、そのまま行水をつづけたとのことである。

当時の日本人には裸に対す羞恥心がなかったようである。なぜなかったか?裸体に対する羞恥心はそれが性的であるから生じる。逆に言えば、性的であれば、それは裸体でなくても羞恥心を生じさせることは容易に有りうる。たとえば、自分の性的な嗜好を人に知られた場合などは、裸体でなくとも羞恥心を生じさせる。公衆の面前で好きな人の名前を言われて囃し立てられたりした記憶がある人も多かろう。人を好きになるのは性的な心理プロセスだ。江戸時代の公衆浴場はたとえ男女が全裸で入浴していても性的でなかったのだ。現代では信じがたいことかも知れないが、実際にそうだったのだ。

今ではだいぶ少なくなったが、秘湯と言われる湯治温泉では混浴のところが残っている。混浴は枯れたおじいさん、おばあさんに限られた風習なのだろうか。

かなり昔、昭和の時代にさかのぼるが、私が学生時代、サークルの仲間とよく秘湯を訪れた。ある一軒宿の湯治温泉に行ったところ、そこには混浴の露天風呂があった。脱衣所らしき脱衣所もない、ひなびた田舎の温泉だったのだが、そこに入ると若いご婦人が小学生くらいの子供と一緒に入浴していた。ご婦人と言っても美人でスタイルがよく、とても子持ちには見えなかった。お姉さんといったほうが近いが、実際は三十歳あたりか、そのご婦人は人目もはばからず素っ裸で入浴していた。最初我々は直視することもできず、もじもじしていたが、我々若い学生を気に入ったのか、どこから来たのか、大学は休みなのかと気さくに話しかけてきた。それで我々も湯に入ったり岩に腰かけて休んだりしながらそのご婦人と話をして過ごしたのだが、かれこれ一時間以上の間、ご婦人は一糸まとわぬ体をまったく隠すことはなかった。ご婦人はこの温泉にときどきくるが、この温泉ではそれが当たり前とのことだった。我々も見慣れてしまえばなんてことはなく、下半身を硬直させてしまうという失態をおかさなくてもすんだ。今思うとこれが江戸時代の銭湯、全裸であっても性的ではない状態なのではないだろうか。

その後数年たって再び訪れたときは、秘湯ブームで紹介されたためか脱衣所が整備されており、混浴ではあったが女性の利用はなくなっていた。好奇の目にさらされると、裸は即座に恥ずかしいものとなる。

この事例でわかるように、裸と性的であることは必ずしも結びつかない。少なくとも開国当時の日本では別のものであったし、日本人にその感覚はなかった。男女が全裸で同席しても性的ではなかった。そこでは、裸はそもそも性的な信号ではなかったし、マナーや道徳のスタンダードからの逸脱でもなかったのだ。

それでは、いつから裸は性的となったのだろうか。中野は同書の中で、その流れを記している。大政奉還により明治の時代となった日本は、近代化の遅れを取り戻し欧米に追い付くために欧米の技術や価値観を急速に取り入れた。裸が野蛮で風紀を乱すものという見方もこのときに取り入れられ、明治政府は混浴や公共の場での裸を厳しく取り締まった。これは図らずも裸の価値を高め、性的な意味合いを付加し、隠すことにより、より裸を魅力的にすることになった。

我々が今日ポルノに魅力を感じ、見て喜ぶのはひとえに明治政府のおかげであり、そうでなければ女性の裸を見ても何も感じないつまらない社会に過ごしていたことだろう。パンチラとて何の面白味もない現象だったことだろう。我々は明治政府に感謝しなければならない。パンチラの礎を築いたのは明治政府である。

ところで、混浴や行水の風習はいつまで残っていたのだろうか?新聞に掲載される四コマ漫画は時代の流行や庶民感覚をタイムリーに記録している。ここで、長谷川町子の「サザエさん」と「いじわるばあさん」、サトウサンペイの「フジ三太郎」をたどってみよう。

混浴に関しては、「サザエさん」で一九六二年に男性が入る風呂に後から女性が入ってくる様子が描かれている。風呂は旅館かホテルの大浴場のようである。男性も女性も特に恥ずかしがったり戸惑ったりする様子はない。ただし、男女混浴が描かれているのは三作品のうちこの一作のみである。

行水に関しては「サザエさん」で一九五五年、五八年、六三年、六四年の四回ある。一九六四年の回では、男性が塀の穴から庭で行水するご婦人をのぞき見ているところを警官に見つかるのだが、男性は「井戸がある家はうらやましい」と言い訳をしたところ警官は動機が純粋だという理由でおとがめなしで見逃してくれる。これが、当時の行水と女性の裸に関する庶民感覚だったと言える。「いじわるばあさん」では一九六六年、六七年の二回行水シーンが登場する。それ以降、長谷川は行水のシーンを描いていない。「フジ三太郎」では、行水は一九七二年の一回しか登場しない。歩行者天国のように「行水天国」をしたらどうかとの夢想に近い提案であり、そこに行水が一般的に行われなくなったことが見て取れる。

このことから混浴や行水は一九六〇年代の半ばまで行われていたが、一九六〇年代後半には急激に消えていったことがわかる。一九六〇年代末は前述したように、パンチラが爆発的に意識化され定着した年だ。混浴や行水の衰退とパンチラの成立はどちらも羞恥心の醸成が必要であった。この羞恥心を日本に急激にもたらし広めたのがミニスカートの流行だったのではないだろうか。

なぜ、ヒトのオスの脳はパンツを見るとうれしがるのか?

それでは、パンチラはなぜオスにとってうれしいか?そのときに脳の中で何が起こっているのかを考えてみよう。

ヒトは生殖につながらないセックスをほとんどいつでも行うことができる。大変なエネルギーと時間の浪費、リスクの増加にもかかわらず。生物学的には淘汰されてもいいような性質だが、ヒトの長い進化の歴史の中で一夫一妻制を維持するため、楽しくなるようにデザインされているために我々はそれにモチベーションを持てるのである。セックスそのものだけではなく、それに関連した視覚的、聴覚的、嗅覚的な情報や刺激に関しても我々は楽しくなる。たとえば、ポルノは視覚、聴覚的に性的刺激を提供し、快楽を呼び起こすものだ。ポルノのジャンルのひとつにパンチラがある。拝殿だけ見せて本殿を見せないのは神社の通例だが、元来ポルノはどこまで本殿に迫れるかが勝負である。本殿にある御神体を見せないパンチラがなぜうれしいのか?そのとき、脳ではどのようなことが起こっているのだろうか?脳の仕組みを見て行こう。

報酬系

モントリオール、マギル大学のピーター・ミルナーとジェイムス・オールズがラットの脳深くに電極を差し込んでいくつかの実験を行っていた(オールズとミルナー、一九五四)。

ある日、オールズとミルナーはこの実験で、中脳網様体と呼ばれる構造に電極を差し込もうとして、間違って中隔と呼ばれる部分に差し込んでしまった。

彼らはラットを箱の中に入れて特定の場所に来たときだけ電気刺激を与える実験をはじめた。すると、ラットは電気刺激を与えられた場所を好むようになった。電気刺激を与える場所を変えてみると、今度はその場所を好むようになった。当初彼らは好奇心に関わる神経回路を発見したと思った。しかし、別の可能性もあった。ラットが単純に中隔への電気刺激を求めているだけかもしれない。

そこで彼らは次に、スキナー箱と呼ばれる装置を使った実験を行った。スキナー箱とは、箱の中にレバーが設置されており、ラットがそのレバーを押し下げると、スイッチが入るものだ。彼らは、ラットがそのスイッチを押すと、ラットの脳の中隔に埋め込んだ電極に電流が流れるようにした。もしラットがレバーを押し続ければ、ラットは中隔への電気刺激を求めていることになる。

はたして実験結果は、ラットは餌を食べることや寝ることも放棄して、体力の限界を超えてレバーを押し続けた。発情期のメスを箱に入れても、絶食によって空腹にして目の前に餌を置いても、ラットはそれらを無視してレバーを押し続けた。そのままにしておけば不眠と絶食によって死んでしまうため、彼らはラットを装置から外した。

このオールズとミルナーの実験が、脳に「報酬系」と呼ばれる領域があることが見つかるきっかけとなった。

一九七二年、チューレン大学精神科のロバート・ヒースらは、ヒトの脳のさまざまな部位に電極を埋め込んで精神疾患の治療を試みていた。このとき、患者は二四歳の男性であった。その患者は、オールズとミルナーの実験で見られたラットとまったく同じ反応を示した。患者はほかのすべての行為を犠牲にして、自分の中隔への刺激をもたらすボタンを押し続けた。そのままでは命にかかわるため、装置を外さなければならなかったが、本人は激しく抵抗した。

「報酬系」が発動する快感追求の行動は、命よりも優先されるほど激烈だ。

この「報酬系」とはなんなのだろう?(以下の論議はリンデン二〇一一、櫻井二〇一八に詳しい)

現在では、報酬系で働くもとも重要な神経伝達物質はドーパミンであるとされている。ドーパミンはドーパミン作動性ニューロンによって作られる。これらのニューロンは脳内各部に軸索と呼ばれる突起を伸ばしている。ドーパミンが放出されると「気持ちいい」という快感が生まれ、その放出の原因となった行動が強化される。報酬系では、ひとたびドーパミンが放出されると原因となった行動がもたらす快感に抗うことができなくなり、ヒトも動物もそれをやめられなくなる。ドーパミン作動ニューロンは、脳内のさまざまな場所とつながっている。オールズとミルナーの実験では、この経路にある中隔を刺激してしまったため、ドーパミン作動ニューロンが興奮することになってしまったと考えられる。

脳は、生命の維持や繁殖に関することを報酬と感じなければならない。そうでなければその個体は子孫を残せないからである。

シュルツら(一九九八)は、サルにコンピューターの画面を見せ、近くのチューブから甘いジュースを出すときに画面上に合図を表示し、同時にサルの脳に埋め込んだ電極でドーパミン作動ニューロンの活動を記録した。

最初の試行ではランプを付けずにジュースを与える。そうするとジュースが与えられた直後にドーパミン作動ニューロンが短く興奮する。サルはジュースを本能的に報酬とみなしていることがわかる。

次に、画面上に緑のランプが点灯すると二秒後に必ずジュースが出るが、赤のランプでは二秒経っても何も報酬は与えられないという訓練を行う(実際の実験では緑や赤のランプではなく、もっと複雑な図形が提示されているが、ここではわかりやすく緑や赤のランプとした。信号と同じように、緑は良い、赤は悪い、と考えると以下の論議についてきやすくなる)。サルは次第に緑のランプが確実に報酬を予告するものであることを学習し、ドーパミン作動ニューロンの興奮パターンに変化を生じる。徐々に、報酬自体に反応しなくなり、代わりに緑のランプの点灯時に興奮するようになる。同時に、赤のランプが確実に無報酬を予告することも学習し、赤のランプではどの時点でも興奮しないようになる。

さらっと書いているがこれは驚くべきことで、報酬そのものではなくても、情報や記憶や色や音など報酬と結びついていればどんなものでも快感となりうるということだ(つまりパンツ自体が報酬でなくても、なんらかの報酬と結びついていれば快感となりうることを示している)。

実験ではさらに手を加えられ、ルール通りにならなかったときにどうなるかを調べている。緑のランプを点灯させてジュースを与えない場合、緑のランプが点灯した時点でドーパミン作動ニューロンが興奮するが、二秒後、意に反してジュースが出てこない場合はニューロンの活動がベースに対しマイナスになり、ほとんどなくなる。これはがっかりしたという感情に相当する。

逆に、赤のランプを点灯し、ルールに反して光が消えるときにジュースを出してやると、赤のランプの点灯時にはニューロンは興奮せず、思いがけずジュースがもらえた直後に興奮する。

シュルツらはさらに、別の合図である青いランプを点灯する実験を行った。青のランプが予告するのは、点灯後二秒後に、半々の確率でランダムにジュースが出たりでなかったりすることである。この試行を繰り返すと、サルのニューロンは青いランプが点灯したときに短く興奮したあと、不思議なふるまいを見せる。最初の興奮が収まってから青いランプが消えるまでの一.八秒の間に、ドーパミン・ニューロンの興奮が徐々に高まっていき、青いランプが消える寸簡に最大値に達するのだ。

この実験が意味するところは、ギャンブル中の脳の中で何が起こっているかだ。ギャンブルでは結果が出るまでの間、気分が高揚する。このときの感情をワクワクすると言ってよいだろう。このとき、脳内ではドーパミンが放出されており、気持ちいいと感じている。つまり、脳は報酬自体がなくても、報酬が不確定な状態に快感を得るようにできているのだ。

これはサルでの実験であり、ヒトでも同じことが言えるのだろうか?という疑問がある。ハンス・ブライターら(二〇〇一)は、シュルツのサルの実験方法をルーレットに置き換え、ヒトの脳をスキャンして脳の状態を調べた。各被験者は最初に五〇ドル入った口座を与えられ、その後ルーレットを行い、実験終了時に残高が現金で手渡されるという説明を受ける。その結果、サルの実験と同じく、被験者のドーパミンを放出させる脳領域は、結果を待っている時間と、良い結果が出たときに活性化することがわかった。これは、本能的な報酬でないもの、つまりお金という抽象的なものでも快感が誘発されることを示している。ギャンブルは、勝ち負けに関係なく不確実性と待ち時間それ自体が快感を誘発する仕組みである。

ヒトではこのように、本能とは関係ないものでも、幅広いものを報酬と感じるように学習するシステムを持っている。生活環境にあわせて、ヒトはあらゆるものを報酬としていくことができる。報酬系とは非常に学習能力の高い、書き換え可能なシステムなのである。

シュルツやブライターの実験から、我々はどんなときに報酬を大きいと感じると言えるだろうか?

ヒトや動物の脳には、報酬を特に大きなものと感じるパターンがある。

一つは不確実性だ。ヒトや動物は確実に得られると決まっている報酬にたいしては、それが実際には大きなものであっても、報酬をあまり大きなものと感じない。反対に、ほとんど手に入らないと思っていたものが手に入ったり、思いもかけない臨時収入には、たとえそれば小さなものであっても大きな喜びを感じることは我々の経験でもよくあることだ。実際にはそれほど大きな報酬でなくても、意図しなかったときに得られた報酬は、ドーパミン作動ニューロンを興奮される。シュルツの実験で、本来はジュースが出ない赤のランプでジュースが出てきたような状態だ。

不確実性が報酬に大きく影響するのは、意外なときに得られた報酬をより大きく評価することにより、食事や異性との出会いなど生命の維持や繁殖につながる機会をより多くすることができるためだ。

ヒトを含め動物の多くは、新しい環境を探索する性質を持っている。これは先に説明した好奇心の原型だ。そのなかで、意外なときに報酬に出会えば、それにつながった行動は強化される。シュルツの実験で、青のランプを点灯したときのドーパミン作動ニューロンのふるまいは、これにあたる。好奇心は、不確実な情報と期待が快感をもたらすことによって生み出される感情と言えるかもしれない。

もう一つは、期待値と実際に得られた報酬の差だ。これを、報酬予測誤差と呼ぶ。期待値よりも実際に得られた報酬が大きい場合、脳は報酬を過大評価し、ドーパミン作動ニューロンをより強く興奮させる。このときに高揚感が生まれ、大きな誤差を生む原因となった行動を強化する。

ある行動をして得られる報酬が、しだいに予測可能なものになっていけば、それがどんな報酬であっても、やがて報酬予測誤差はなくなる。これは飽きるということだ。

ヒトや動物が同じ行動を繰り返しているだけでは、生存上、繁殖上の優位性は得られない。報酬系はヒトや動物に新たな興味と行動を促し、生存と繁殖の機会を増やすように働いたと言うことができる。これが好奇心の起源だと言えるだろう。そしてこの好奇心が満たされた瞬間に報酬が与えられドーパミン作動ニューロンが興奮し、快感を得る。

報酬予測誤差がマイナスだと、どうなるのだろうか。このときは、ドーパミン作動ニューロンは抑制されてしまい、感情としては「がっかり」することになる。シュルツの実験では、緑のランプが点灯したのにジュースが出てこなかったときである。

また、ドーパミン作動ニューロンは報酬につながる手がかりが提示されたときと、報酬を得たときに興奮するが、報酬を得る前にその報酬を期待しているときには、徐々にドーパミンが分泌されいることもわかっている。シュルツの実験では、青のランプが点灯して、ジュースが出るかどうかわからないときだ。これはワクワクするという感情だ。

それでは、報酬系は食事やセックスなどのヒトや動物の本能に関わること――つまりだらしなく耽溺すると社会から批判されるようなこと――だけに働くのだろうか?驚いたことに、趣味の運動、瞑想や祈り、社会的な評価、慈善的な寄付行為さえも、報酬系を活性化させることがわかっている。報酬系は気持ちよさにつながるすべての行動に共通する脳の基本システムなのである。

報酬系の仕組みがわかったところで、パンチラを分析してみるとどうなるだろうか?

まず、パンチラの何が報酬なのだろうか?報酬系の仕組みから考えられる要因は次の三つである。

一.ギャンブルのように不確実性自体が報酬となる。

二.パンツが性的であるという学習(思い込み)

三.パンツ自体に報酬はないが、パンツの下の陰部という報酬とのつながり

一.ギャンブルのように不確実性自体が報酬となる。

シュルツのサルの実験では、ランダムに点灯する青いランプを見ただけで報酬となった。また、ジェプマの実験では、ぼかした画像が鮮明になるだけで報酬系が活性化した。両者に共通するのは不確実性である。カンらの実験では、知識はあるが確信まで至らないときに好奇心はピークに達した。ミニスカートを見るとうれしいのは、パンチラが見られるか見られないか、わからないからだと考えられる。

二.パンツが性的であるという学習(思い込み、宗教やお金のように価値があると信じている)

報酬系は非常に学習能力の高い、書き換え可能なシステムである。パンツが性的であるという認識は下着デザイナーの鴨居によって作られ我々に刷り込まれたもので、もともとは性的なものではなかった。とするとパンツを見ることの報酬は、我々が単にそれを性的で価値があるなものと信じていることから生じているのかもしれない。これは、我々が宗教やお金の価値を信じるように、生物学的には学習である。だとすると、パンツを見ることの報酬は幻想である。

三.パンツ自体に報酬はないが、パンツの下の陰部という報酬とのつながり

報酬系では、それが実際に報酬でなくても、報酬とつながっていれば快感を得られる。パンツ自体に性的信号はないとしても、性器には性的信号がある。性的信号を受け取ることは報酬である。パンツは、性器を隠しているという意味で性器という報酬とつながっていると考えられる。パンツを見たとき、それを脱がすことを想像したとしたら、それは報酬とのつながりを意味している。

パンチラは、これら三つの要素のどれか、もしくは組み合わせで報酬となり得ていると思われる。人によって配分は違うだろうが。しかしいずれにせよ、パンツにもともと性的信号がなくてもパンチラが報酬となり得る起こりうることを示している。

さてそれでは、パンチラがどのように報酬系と結びついて高揚感を呼び起こすのか考えてみよう。

パンチラはいつでも見られるわけではない。事象が起こるのはきわめてまれであり、偶発的である。これは報酬系の強化要素のひとつである、「不確実性」に相当する。ミニスカートがひらひらしていて、見えるか見えないかわからないとき、ギャンブルと同じく結果を待っている状態であり、このときドーパミンが分泌されているはずである。

風のない日にミニスカートの女性を見かけたとする。スカートの舞い上がりは期待できない。しかし、突然の風が吹いてスカートがめくれあがると神様の意図せぬ計らいに思わず感謝したくなる。これは、プラスの報酬予測誤差の状態でありドーパミンがいっきに放出されている瞬間である。

なぜ「チラ見え」に惹きつけられるのか?それは、ジェプマの実験でわかるように、見えた瞬間に報酬系が活性化されるからであり、ずっと見えていれば報酬予測誤差がゼロになり「飽きる」からである。風が吹いて今日はパンチラが見られそうだと期待しているところに、ミニスカートの女性がいないとがっかりする。これはマイナスの報酬予測誤差である。

エスカレータを昇っていくミニスカートの女性を下から見上げていると、だんだん見えそうになりワクワクする。これは報酬を得られる前に報酬を期待して、徐々にドーパミン分泌量が増えている状態だ。

報酬系はパンチラの謎を切れ味鋭く、あざやかに解いてしまったように見える。なぜ、世の男どもはパンチラにこうも惹かれるのか?報酬系が活性化しているからである。以上おしまい、と言いたくなる。何か忘れていないだろうか?大事な何かを。思い出した。この章では、パンチラが本来性的信号ではないとの立場で考察してきたが、パンツ自体が性的信号である可能性は本当にないのだろうか?

なぜ、ヒトのオスはパンツを性的と思うのか?

なぜ、ヒトのオスはパンツを性的なもの(二次的性信号)として捉えているのだろうか?これまで何度かふれてきた。

・生理や出産などは「穢れ」として扱われ、生理帯としてのふんどしがT字帯、ゴム引きパンツ、生理用ショーツと進化した。一方、ズロースから進化したパンツは下着革命により性的な意味合いが付与され、その後両者は融合した。

・陰部はもともと性的な場所であり、凝視することはタブーであった。パンツは陰部を覆い隠し、事故による露出から救ったが、ぴったりとしたパンツは性器と密着し浮き立たせ性器の代用として解釈(学習)された。

・女性はパンツを恋人やパートナーへのアピール、つまり性的なツールと捉えているとともに、個人的な秘め事でもある。女性自身が、パンツが性的であることを顕在意識化し、男性がこれを読み取り、学習した。

・女性がパンツを性的に捉え、パンツの露出を抑制したり、恥ずかしがる素振りで隠したりすることにより、男性の好奇心を呼び起こした。

・スカートは女性的なシルエットの強調や脚の露出による魅力の増大のため、リスクに反して今日でも生き残っているが、その代償として偶発的なパンチラを発生させる原因ともなり、図らずも男性の注目を集める機能をも併せ持つようになった。

おそらく、これらが複雑に絡み合っているのだろう。もともとヒトが地上に現れたときパンツなどなかったのだから、パンツが性的であるというのは本能ではなく、学習によるところが大きいだろう。それでは、パンツそのものにヒトの本能が反応することは本当にないのだろうか?ヒトのオスがパンツを反射的に喜び、二次的性信号となりうるためにはパンツ自体にヒトの本能をくすぐる何かがあるのではないだろうか?その可能性を探っていきたい。

ニコラス・ティンバーゲン(一九六九)は、様々な動物で本能を研究している。

イトヨという魚のオスは繁殖期に縄張りに入ってくる他のオスを攻撃する。この攻撃を起こさせるのが、オスが腹部に示す赤色の婚姻色だ。このイトヨに、○とか◇の形をした模型の下側を赤く塗ったものを近づけると、イトヨは魚の形をしていない模型に対して攻撃をする。イトヨは形ではなく、下側が赤いという刺激に対して反応していたのだ。このように、動物に特定の本能行動を起こさせる刺激を「信号刺激」と呼ぶ。

ミヤコドリの雌は三個の卵を産んで保温するが、そばに五個の卵をかためて置くと、そちらに移動して五個の方を抱く。また、似た色と形であればより大きいものを抱こうとし、大きさが二倍、三倍というような有り得ない卵を置いてやると、そちらを抱こうとする。現実では有り得ない刺激が動物を引き付けてしまうのである。このように、現実にはありえないのに、動物に特定の本能行動を起こさせる刺激を「超正常刺激」と呼ぶ。

ヒトで言えば、例えばアニメやゲームの美少女がそれにあたる。これらを総称して二次元美少女と呼ぶことにしよう。大きな胸、細くびれた腰、うるんだ大きな目、現実にはありえないように描かれているにもかかわらず、現実の女性よりも刺激が強いために、現実の女性以上に魅力的と思ってしまう。魅力的とは、「かわいい」と「セクシー」からなる。「かわいい」とは動物行動学的には繁殖価が高いと解釈される。ヒトのメスは、オスの寵愛を受けるために、親が子をかわいいと思う本能を利用し、子の特徴に似せて自らをデザインした。「かわいい」は、若さを示す信号刺激である。「セクシー」とは、お尻に似せた乳房、安産と妊娠していないことを示すウェストのくびれ、女性器に似せた唇などであり、性的な信号刺激である。二次元美少女が発する信号は最高に繁殖価が高く、性的な信号刺激が強いことを示す。幻想にもかかわらず、本能に直接働きかけるため、二次元美少女にはまった男性は頭でわかっていてもやめられない。

超正常刺激は視覚的な刺激にとどまらない。チョコレートケーキは自然界に存在しないが、それを食べたヒトを魅了する。チョコレートケーキの甘さと香りとカロリーは、野生の果物ではありえないが、ヒトは野生の果物(たいていはすっぱい)よりもチョコレートケーキをおいしいと感じてしまうのである。これはヒトの本能である。

ヒトのメスの陰部を前から見ると鼠径部が三角形をしている。また、三角地帯には陰毛が生えており、繁殖可能な成熟を意味するとともに、皮膚の色とコントラストを持つことにより、その部分を強調する効果がある。以前は日本でも陰毛を猥褻として禁止していたが、これは陰毛が性的信号を強調することを危惧していたからとも言える。この形と陰毛の色による強調は当然、オスに対しては性的信号として働く。ぴったりしたパンツは、この三角形を代用し、色による強調となっているのではないだろうか?ズロースの形は三角形ではなく、したがって性的信号となりにくいことは理解しやすい。

タレントの北野武(芸名:ビートたけし)は国民的ギャグ「コマネチ!」の生みの親である。ナディア・コマネチはルーマニアの元女子体操選手であり、一九七六年モントリオールオリンピックで史上初の一〇点満点と三個の金メダルを獲得した。その完璧な演技と可憐な容姿、白いユニフォームと透き通るような肌から「白い妖精」と呼ばれた。そのユニフォームは股ぐりの深いレオタードであったが、北野はこの股ぐりの角度を両方の手で表現することによりギャグへと発展させた。なぜ、股ぐりの角度はギャグとなり得たのだろうか?北野は二〇一一年、本人であるナディア・コマネチとテレビ番組のなかで対談している。そのなかで、ユニフォームのハイレグが衝撃的であったと、ギャグの成り立ちを述懐している(余談だが、このとき北野はコマネチとともにダブル「コマネチ!」を実現している。コマネチによる「コマネチ!」は再帰構造となっている。再帰については次章で詳述する)。ハイレグが衝撃的とは、股ぐりの角度が性的な信号刺激であることを示している。それは、当時テレビでコマネチの演技を見ていた人たちも同じであったに違いない。テレビを見ていた人は性的な信号刺激を受け、潜在意識のなかでエロティックな目で見ていたことだろう。しかし、体操選手を性的対象と見ることは不道徳、不謹慎であり、もし自分だけがそう思っていたとしたら変態や異常者と思われるかも知れない。そのような意識は顕在化しにくいし、意識に上がったとしても抑圧される。北野は、誰もが潜在意識で持っているスケベ心を顕在化させることにより、面白さへと変えた(これは、ある意味「裸の王様」と同じ構造である)。スケベなことは恥ずかしいが楽しいことなのである(河合は「神話と日本人の心」のなかで、アメノウズメが陰[ホト]を出して踊ったとき、神々が笑う事例を記している)。

さて、股ぐりの角度つまり鼠径部の成す角が性的な信号刺激だとすると、その角度が鋭くなることは超正常刺激である可能性がある。北野の「コマネチ!」では、両手でなす角は一二〇°としているが、ナディア・コマネチのじっさいのレオタードの頂角はそれよりもやや小さく一〇六°である。この角度は当時としては衝撃的だったかも知れないが、今では何の変哲もない保守的な角度である。現在の女子体操のユニフォームでは六五°と鋭角であり、アーティスティック・スイミングの水着に至っては四五°となっており、鋭角どころか直角の半分である。

女性の魅力やかわいらしさは元をたどれば性的信号である。もし、股ぐりの角度が性的な信号刺激であれば、自然界に存在しないハイレグの角度はその刺激を強めて性的魅力を高める超正常刺激だろう。逆に言えば、ハイレグが性的刺激を高めるのであればパンツの三角形は性的な信号刺激と言える。

それでは、色はどうだろうか?色は肌との間にコントラストを生み出して形を強調し、引き立てる働きをする。ヒトの若者が髪の毛を金色はじめ、さまざまな色に染めることは、自然界にありえないが周囲の注目を集め、魅力を高めるアイテムとなっていることは誰もが認めるところである。それが、三角地帯に適用されても何らおかしくないのである。

これらは、生物学的に説明できるのだろうか?

ティンバーゲンは、セグロカモメを用いて親のくちばしの色や斑点と雛の反応を研究している。

セグロカモメの雛は、餌を求めるとき、親カモメのくちばしの先をつつく。セグロカモメのくちばしは黄色で、下くちばしの端に赤い斑点がついている。色を塗っていない厚紙でくちばしの模型をつくり、斑点のないものと、何かの色の斑点(赤、黒、青、白)をつけたものと比べると、雛ははるかに多く斑点があるほうをつついた。白の斑点でさえ、斑点がないものよりもはるかに高い反応を示すことは、コントラストがなにがしかの役割を演じていると示唆された。また、赤が黒よりもずっと影響力があることから、赤という色自体も重要であることがわかった。

次に、くちばしの色を灰色に塗り、斑点の色だけ白から黒へと次第に移行させた。すると、コントラストがはっきりした白と黒は反応が高く、はっきりしない灰色になるにしたがって反応が低くなった。

さらに、くちばしの色を一定にして、頭の色を変化させた。白の頭は、黒、赤、黄、緑、青などの頭よりも反応が低かった。

最後に、赤い斑点の位置を上くちばしの根元に変えたところ、反応は四分の一に減った。

これをヒトのパンツに当てはめるとどうなるだろうか?斑点の位置が変わると反応が変わるということは、特定のパターン=形が重要であることを示している。つまり、ヒトにおいてパンツの三角形はそれ自体が性的刺激である可能性を示唆している。次に、くちばしと斑点の色のコントラストが反応を高めたことは、パンツと肌の色のコントラストが刺激を高めることと符合する。さらに、斑点の色が変化しても反応が消えなかったことは、ヒトにおいてどの色のパンツでも刺激になりうることを示している。最後に、斑点の赤という色で反応が高かったことは、ヒトにおいても特定の色に強く反応する可能性があることを示している。

ワコールは「聞きたくても聞けない女性のホンネ」をテーマに、ネット上のサイト「ブラパン」で女性を対象に様々なアンケートを実施している。そのなかで、勝負下着は何色?との質問に対し二三〇七名の回答が得られ、順位はピンク:二七%、ブラック:二十七%、レッド:一二%、ホワイト:一一%、ブルー:一〇%、ベージュ:二%、イエロー:二%であった。注目すべきはベージュとイエローが少ないことである。これらは肌の色とのコントラストが少なく、インパクトが少ない色である。ベージュやイエロー以外の色は肌をきれいに見せてくれる、肌の白さが引き立つからとの意見が見られたのに対し、ベージュやイエローでは肌の色に合っているとの意見であった。ピンクを選んだ理由で多いのは、女の子らしいから、ブラックやレッドを選んだ理由はセクシーだからとの意見が多かった。ホワイトを選んだ理由は、清潔、清楚とともに男性が好きだからとの傾向があった。

この結果は、下着の色および肌の色とのコントラストが性的魅力を高めることを、女性が本能的に知っていることを物語っている。また、ヒトのオスがパンツに対して本能的に反応する可能性が導き出される。

もちろん、ビキニの水着はパンツと同じ形をしているが、誰も取り立てて興奮しないではないか、パンツの形と色は信号刺激、もしくは超正常刺激ではないとの反論もありうる。しかし、洋服を着た女性とビキニの水着の女性では、男性はどちらをより見たいかと言えば、やはりビキニの女性だろう。また、ビキニの女性と裸の女性では、男性は裸の女性を見たがるのではないか、との反論もあるが、これはまた別の強い刺激――女性が裸で脚を開いている場面――への期待をもたらすものである。つまり、脚を開いていない裸の女性をベースとして、刺激が拡大する方向は二種類ある。ひとつはパンツで形と色を強調する方向であり、もうひとつは脚を開いた状態である。当然、本能的には後者の刺激のほうが大きい。

パンツの形と色が超正常刺激として働いている可能性を考察してみたが、ヒトのメスにおける超正常刺激の利用はそれだけだろうか?女性の服はなぜ派手なのだろう?動物では一般にメスよりオスのほうが派手である。クジャクをはじめとする鳥類、雄シカの立派な角、ライオンのたてがみなど、例をあげればきりがないほどだ。これはオスのほうが、配偶者獲得競争が厳しいためだ。メスへの熱心なアピール、オス同士のメスをめぐる戦いがオスの派手さを進化させたのである。一方、このような種ではメスは地味である。競争がないために派手な衣装や強い武器を進化させる必要がなかったからである。メスにとって派手な衣装や不必要な武器は、余分な投資を必要とし、捕食者に見つかるリスクも高まる。よってこのような不必要な形質がメスでは進化しないのである。それではヒトのメスはどうか?丸く大きな乳房、脂肪でふっくらとした体、丸く赤ちゃんに似せた顔、これらは性的魅力を高める効果があることは既に述べた。ヒトの裸体ではメスもそれなりに派手なように見える(オスも霊長類最大のペニスを持っており、飾りとしても機能しているが)。デズモンド・モリスは、ブラジャーは乳房を覆っているが、逆に大きく突き出た形に成型することにより性的魅力を高める役割をしていると述べている。スカートがウェストのくびれを強調したり、脚を見せたりして魅力を高めることにもふれた。ブラジャーやスカートは、派手な体をさらに強調するものである。色とりどりの色彩、大小のフリル、シースルーによる体のチラ見せなどは女性の衣服を装飾する趣向を凝らしたアイテムの例である。これらは、あきらかに衣服の魅力を高めるために機能している。衣服だけではない。化粧は、性器の自己擬態である唇を赤く強調し、若さと健康の象徴である肌にできたしわを埋め、赤ちゃんのように目を大きく開かせて魅力を高めようとする。服の装飾も化粧も、性的魅力を高めるために利用された超正常刺激なのだろう。一夫一妻制をとるヒトの社会において、より優秀なオスを獲得し性的報酬で長期につなぎとめるのがメスの戦略であれば、身体のデザインだけでなく、服飾や化粧の超正常刺激を利用してメス間の競争を勝ち抜き、オスに性的魅力をアピールするのは当然のことだろう。女性は、パンツに対して、アピール、気合、安心感の三つの目的とこだわりを見出している(菅原)。この進化の過程で獲得した性質が、女性において下着(パンツ)へのこだわりを生む根源なのではないだろうか。オスは、メスの戦略にまんまと踊らされている、残念な動物である。

パンツの形や色が信号刺激や超正常刺激かどうかわからないが、もしそうだとしたら、報酬系と結びつき、見えている場合も見えていない場合も、より刺激を求める方向に働くことは理解できる。

見えている場合とは、パンツ自体が大変な進化を遂げて、近年のパンツの進化と種類の豊富さは驚くばかりだが、女性自身のこだわりを反映したものや、明らかにパートナーとの性行為を盛り上げるものがある。後者はパートナーにとって超正常刺激となり、報酬系を興奮させ、パートナーはより過激なものを求める。あくまでパートナー間の秘め事であり、第三者にはおよばない。パートナーが普段穿いているパンツを見ても興奮しないのは、報酬予測誤差がゼロのためであり、この誤差をつねに拡大して飽きさせないために、趣向を凝らしたセクシーでバラエティー豊かなパンツが開発されているのだろう。

見えていない場合とは、元来偶発的で希少であるパンチラの機会を積極的に増やそうとする場合である。パンチラの対象は第三者のパンツが前提であり、度を超すと覗きや盗撮に発展し、犯罪となる。犯罪は一度成功すると報酬系が働き、次の行動を促す。より強い刺激を求めて行動が加速し、頻度が増える。本人の意思では止められない、病的な状態になる人もいる。これはヒトが進化させた脳と性の仕組み上、陥りやすい罠なのである。

言語がパンチラを生み出したのか?

報酬系の説明では、パンツに性的な信号刺激がなくてもパンチラの高揚感が生じる可能性を考察した。もし、パンチラが超正常刺激ではないとしたら、話はまた報酬系に戻るのだろうか?いや、話はもっと別の、深遠な方向に向かう。

本能でないとしたら本来性的でない信号に対し、性的な意味合いを見出していることになる。しかも、その意味合いが広く社会に共有され、信じられている。こんなことが有り得るのだろうか?これは文化と呼ぶのではないだろうか?パンチラの本質を極めようとするならば、社会と文化と脳の進化の謎を解き明かす必要がありそうだ。

まず、社会の進化について見てみよう。