ミクロの巨人・麹菌と日本人

執筆:Parole編集員 寺内輝治(プロフィールは最後に記載)

“飲む点滴” で2020年を飛躍の一年に

正月休みが終わり、年末からの不摂生で体調を崩しやすい時期ではないだろうか。

そんな人のために、「飲む点滴」ともいわれる麹でつくる甘酒をご紹介したいと思う。

甘酒には現代人のストレスを解消する働きもあるので、新年から元気いっぱいに行動したい人には特にお勧めだ。

今回は、旧暦で正月とされていた小正月(1月15日)に無病息災を願っていただく小豆粥をヒントにして、小豆甘酒のレシピを紹介することにした。

(レシピは記事の文末に掲載)

言葉で変わる麹菌の働き

日本には昔から「言霊」という概念がある。

いうまでもなく、言葉には現実を生み出す力が宿っているという考え方だ。

非科学的で信じられないという人もいるかも知れない。

しかし、そんな人でもネガティブな言葉を使ったら何となく気分が悪くなり、ポジティブな言葉を使ったら元気が出るのを肌で感じているのではないだろうか。

東西の古典を見ても、新約聖書では「はじめに言葉ありき。言葉は神と共にあり、言葉は神であった」とあり、インドの聖典ヴェーダにも「言葉が最高のブラフマン(万有の根本原理)であった」という記述がある。

人は有史以来、言葉がもつ「現実を創造する力」を意識して生きてきたことは間違いないだろう。

実は、そんな言葉(日本語)の力をデジタル技術と統合して、甘酒づくりにも役立てている。

言霊という一見スピリチュアルに思えるものが、実はこの物質社会を構成する「最も根源的かつ現実的なもの」であり、だからこそ、0と1の組み合わせから生まれる揺らぎようのないデジタル技術によってシステム化することが可能なのである。

ここで作った甘酒には、このデジタル技術を駆使して言語情報をインプットした水を使っている。

麹は人と言葉を交わさない。しかし、彼らは確実にその言語情報を受け取り、ひと味違う豊穣な甘酒を生み出してくれるのだ。

麹との出会い

いまでは毎朝、麹甘酒を飲んでいる私だが、出会いは決して嬉しいものではなかった。

小学校五、六年生の冬休みのことだったと思う。

外から帰ってきて、冷たくなった足をコタツに突っ込むと、何か足先に当たるものがある。

布団をめくると、そこにはアルミ製の大きな鍋があった。

フタを開けてみると、たっぷりのお湯で満たされていて、底にはたくさんのふやけた米粒が沈んでいる。

戸惑う私に父が言うには、どうやらそれは「本物の甘酒」で、半日ほど温めたら美味しい甘酒が完成するらしい。

当時は酒どころとして知られる京都伏見に住んでいて、酒粕が簡単に手に入ったかせいか、わが家の甘酒は酒粕をお湯で溶いて砂糖を加えたものだった。

本物の甘酒とはどんなに美味しいものなのだろう…甘酒が大好きだった私はワクワクして時間が経つのを待った。

ようやく半日が経ち、完成した甘酒を父が「旨い、旨い」と自画自賛している。

しかし、その横で期待に胸を膨らませていた私は、一口飲むなり落胆した。

わずかな甘みしかなく、蒸した栗が傷んで少し酸っぱくなったような、なんともいえないニオイがする。お世辞にも美味しいとは言えない。

「タバコやお酒といっしょで、大人になったらこれが美味しく思えるのだろうか…?」

以来、麹甘酒を避けてきたわけではなく、ただ飲む機会に恵まれなかったのだが、1年ほど前に山梨に引っ越してきて、ようやく本物の「本物の甘酒」に出会うことになる。

・・・・・

慣れない街を探索しようと、行き先も決めずに車を走らせていると、お味噌屋さんの看板が目に飛び込んできた。

明治元年に味噌と醤油の製造を始め、150余年にわたって甲府で醸造業を営んでいらっしゃる「五味醤油」さんだ。

大の醤油好きで、どんな料理にも醤油をかけて食べる私。

グルメな醤油を求めてお店をのぞいてみると、醸造所ならではのさまざまな発酵食品グッズが並んでいる。

そのなかでひときわ私の目を引いたのが、真っ白い菌に覆われたお米、乾燥した麹だった。

麹がいっぱいに詰まった袋を手に取って眺めていると、お店の人が声をかけてくださり、甘酒を試飲させてもらうことに。

お盆に載せて持ってきてくださったのは、小さなコップに入ったドロッとしたお粥のようなもので、父の甘酒からは想像もつかなかった。

「もしかして、父の作った甘酒の濃厚なやつなのでは…」

しかし、ひと口飲んだ瞬間にそんな不安はすぐに吹き飛んだ。

優しい甘さと独特の旨みが口のなかいっぱいに広がったのだ。

「こんなものが、自分で作れるのか!?」

勢いで1kg入りの袋を買おうとしたら、お店の人に「まずお試しされてみてはいかがですか?」と200g入りのものを勧められた。

・・・・・

さっそく自宅に帰って、甘酒づくりに挑戦。

お店でいただいたレシピには、シンプルに「麹と水を同量混ぜる方法」と「麹とお粥を混ぜる方法」が紹介されている。

スッキリとした甘みを楽しめるという前者の方法で作ることにした。

炊飯器の保温機能を使っても作れるらしいのだが、わが家の炊飯器は10年以上前の古いもので、温度調整がうまくいかない。

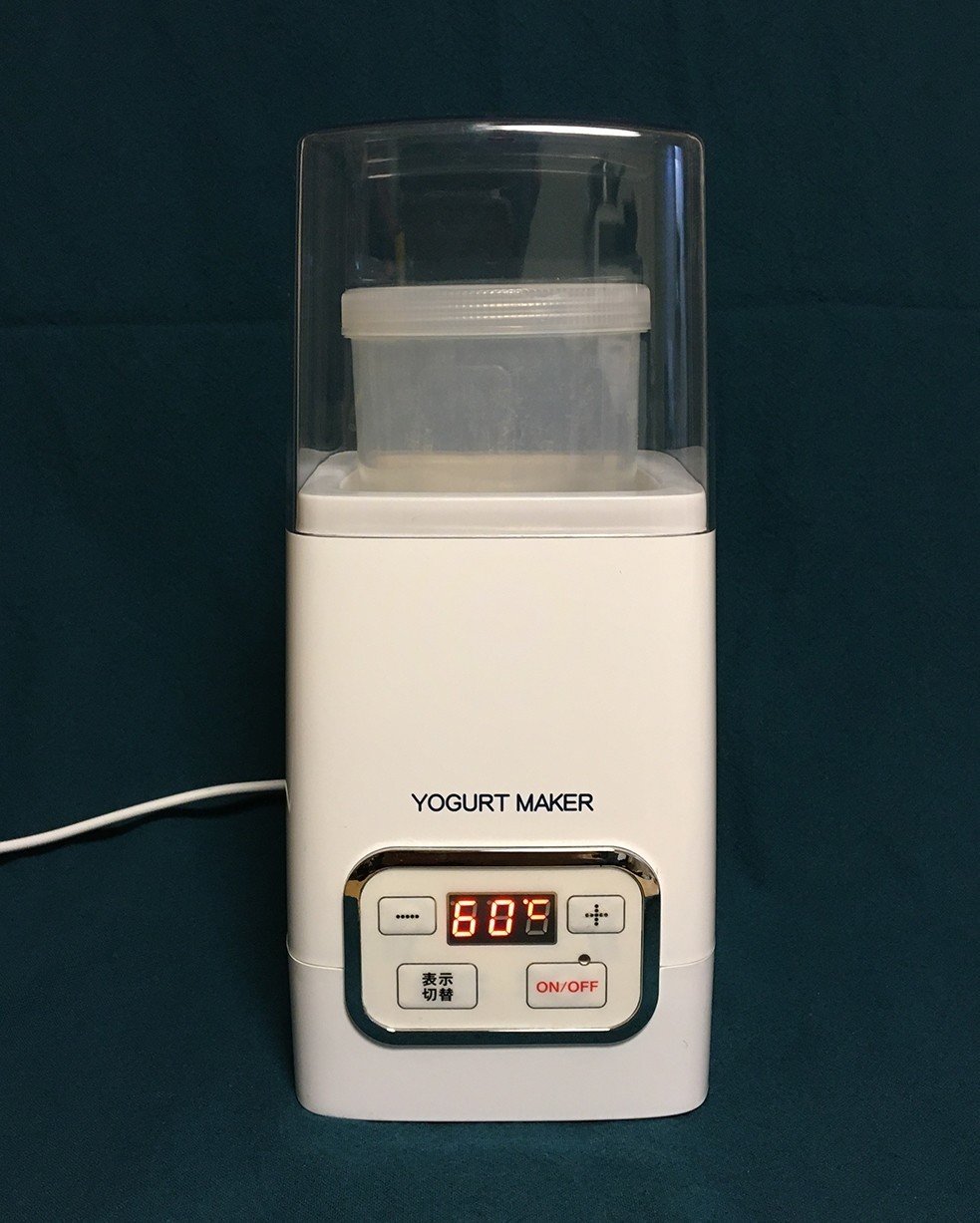

そこで、レシピにも書かれている「ヨーグルトメーカー」を購入することにした。高級家電かと思いきや、Amazonで2,000円ほどで売られていた。

作り方はいたって簡単。容器に200gの麹と同量の水を入れて、温度を60度、保温時間を6時間に設定し、あとは待つだけ。

途中、がまんできずに何度も容器を取り出しては発酵の様子を眺めたが、1時間ほどすると水分が完全に麹に移り、ふやけた状態に。

その後もどんどん発酵が進み、6時間後にはどろどろのお粥状態になっていた。

フタを開けると、麹独特の甘い香りがする。

食べてみると、お店でいただいた、まさにあの旨みたっぷりの甘酒だ。

(父の甘酒が美味しくなかったのは、麹の量が少なすぎたことと、温度が低すぎて乳酸菌が発酵していたからだと後で分かった)

たった6時間でここまで甘くなるとは、麹の爆発的な発酵力に驚くばかりだ。

甘酒にもまして麹菌そのものに興味をもった私は、何冊か本を買って調べてみることにした。

麹菌=コウジカビ

麹菌はいうまでもなく、カビである。

麹とは、米、麦、豆などを蒸して、これに麹菌を付着させて発酵させたものをいう。

カビというと、食べ物を腐らせ病気を引き起こす悪玉カビを真っ先に思い出すが、人間の役に立ってくれる善玉カビもいるのだ。麹菌は後者の代表格といってもいい。

麹の働きは、麹が穀物をエサにして繁殖するときに生産する「酵素」の作用といえる。

酵素とは、ものを分解したり合成したりするタンパク質であり、生物の体内で作られる物質だ。

酵素は生命の代謝活動を担っていて、食べものを消化するのも、細胞のコピーを促すのも、酵素なくして成り立たない。

米に付着した麹菌は、米のでんぷんを分解する酵素(アミラーゼ)とタンパク質を分解する酵素(プロテアーゼ)を生産する。

デンプンが分解されると糖になる。甘酒が甘いのは、この糖のおかげである。一方、タンパク質が分解されるとアミノ酸になる。

甘酒がただ甘いだけではなく、独特の旨みに溢れているのはそのためだ。調味料の基本である「さしすせそ」のうち、砂糖と塩を除く酢、醤油、味噌が麹菌を利用して作られている。

甘酒は栄養素の宝庫

甘酒が「飲む点滴」と言われるのは、驚くほど優れたその保健的機能性のせいだ。

ある研究では、蒸し米に麹菌が増殖すると、それまで蒸し米になかった成分が新たに400種類も生成されるという。

それにはビタミンB1、B2、B6、パントテン酸、ビオチンなど生理作用に不可欠なビタミン群や必須アミノ酸が多く含まれていて、甘酒に溶け出していることから、吸収率が90%以上にものぼるのだ。

江戸時代、夏になると、江戸や大坂、京都では甘酒売りが1杯4文(現在の価値で約80円〜120円)で甘酒を売り出したそうだ。空調もない過酷な暑さに耐えるためには十分な栄養が必要で、甘酒が当時の人々の体力回復に一役買っていたと思われる。

甘酒が俳句の夏の季語になっていることも興味深い。

余談になるが、胃腸薬に含まれているアミラーゼもこの麹菌から生まれる酵素と同じ。洗濯用洗剤のCMに出てくる「酵素の力!」というキャッチフレーズの酵素にもアミラーゼが含まれている。

こんなに人間の役にたつ麹菌だが、実は猛毒を生む病原菌の親戚に当たる。その「アスペルギウス」という菌は1960年に10万羽を超える七面鳥が死亡する事件をイギリスで引き起こしている。

はたして、この違いはどこから来たのだろうか。

麹菌と日本人

麹菌研究の権威、東京大学名誉教授・北本勝ひこ博士によると、日本人が長い時間をかけて麹菌を品種改良し、“飼い慣らした” のだという。

お味噌や日本酒をつくるのに必要な麹菌は、「種麹屋」と呼ばれる問屋が麹菌を培養し、販売してきた。その歴史は1000年以上もさかのぼる。

世界でもこれほど長きにわたり菌の培養を専門にしてきた集団はほかにない。

種麹屋は何百年という歳月を費やして、目的に応じた麹菌を開発してきた。まるで人間がオオカミを飼い慣らして犬にしたように、麹菌を家畜化して発酵食品に適した生物に変化させたというわけだ。

一方、最近の研究では、麹菌にも毒を生み出す遺伝子コードが存在することが分かっている。しかし、その働きが発現するための「イニシエーター」や「レギュレーター」というものが欠けているので、毒が生まれないのだという。

麹菌の代表格である「ニホンコウジカビ」は他国でほとんど見られず、わが国で独自に発展してきた日本の固有種であり、「国菌」とされている。

実は、ここまで使ってきた「麹」という字は、麦で麹を作ることが多かった中国から伝来したものであり、わが国では江戸時代に「米」偏に「花」をつけた「糀」という国字が作られている。

胞子が繁殖して白い花が咲いたような様子にぴったりの表現で、当時の日本人のセンスの良さを感じさせる。

ニホンコウジカビはデンプンやタンパク質の分解酵素をつくる力が極めて強く、日本の食文化を大きく特徴づけてきた。

糀からつくられる清酒、味噌、醤油が「和食」という際立った食のカテゴリーを生み出したことは明らかだ。

日本人が飼い慣らして毒性を消したのか、もともと毒性がなかったのか、専門家の意見は分かれているようだが、糀が日本人とその生活様式にとても親和性が高いことは間違いない。

歴史資料に登場する糀菌

歴史教科書でおなじみの「魏志倭人伝」には3世紀前半の日本のことが書かれている。そこには「喪主哭泣シ、他人就ヒテ飲酒ス」「人生酒ヲ嗜ム」という記載があり、当時すでに酒というものが日本人の生活の一部になっていたことがうかがえる。

また、播磨国(現在の兵庫県西南部)の風土記(713年編纂)に次のような歌が残されている。文献のなかで最初に登場した、糀菌を使った酒づくりに関する記載だという。

「大神の御粮(みかれい)沾(ぬ)れてかび生えき すなわち酒を醸さしめて庭酒(にわき)を献りて宴(うたげ)しき」

(神様に捧げた強飯が濡れてカビが生えたので、それで酒を醸し、新酒を神に献上して酒宴をおこなった)

さらに、現存する日本最古の歴史書とされる古事記にも糀菌を思わせる内容が記されている。

天上界の高天原に天之御中主神(アメノミナカヌシノカミ)に始まる造化三神が現れた後、地上世界がなお水に浮かぶ脂のように混沌と漂っていたとき、「宇摩志阿斯訶備比古遅神(ウマシアシカビヒコヂノカミ)」が、葦が芽を吹くように萌え伸びるものによって成ったとしている。

「アシ」は葦、「カビ」は黴と語源が同じで、「醗酵するもの」「芽吹くもの」を意味する。

古代の人々は、穀物の表面に白い胞子が生え広がるさまを「黴立ち(かびだち)」と呼んだ。それがなまって「カムダチ」→「カウダチ」→「カウヂ」→「コウヂ」→「コウジ」と変化していったそうだ。

糀菌を知れば知るほど、我々日本人との縁の深さが感じられる。縄文時代にあたる6000年以上も前から、日本人が麹と付き合ってきたという説が存在するのも納得できる。

大げさかも知れないが、このミクロの生命体が爆発的な繁殖力と発酵力でわが国の成り立ちを支えてくれていることに感謝したい。

ラボラトリオでは糀菌の新たな活躍の形を探るべく、言霊の技術を中心にして、さまざまな実験にトライしていきたいと考えている。

【参考にさせていただいた文献(五十音順、敬称略)】

・『絵でわかる麹のひみつ』(講談社刊/小泉武夫著)

・『麹のちから!』(風雲舎刊/山元正博著)

・『日本発酵紀行』(D&DEPARTMENT PROJECT刊/小倉ヒラク著)

・『発酵文化人類学』(木楽舎刊/小倉ヒラク著)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

小豆と麹を使った甘酒の作り方

麹甘酒は、それだけでも栄養たっぷりの滋養食だが、さらに小豆を加えることで、ポリフェノールによる抗酸化作用、サポニンによるむくみ解消、食物繊維による便秘解消が期待される。麹のみで作る甘酒よりも優しい甘みが特長だ。

【用意するもの】

・小豆 100グラム

・麹 150グラム

・水 適量

・ヨーグルトメーカー

1.小豆を軽く洗って鍋に入れ、小豆がちょうど浸る程度に水を加える。中火で沸騰してから5分間ゆでる。

2.小豆をざるに取り出し(ゆで汁は捨てる)、鍋に戻して新たに300ccの水を加える。沸騰したら弱火にして約1時間ゆでる。この間、水分がなくなって焦げそうになったら、適宜水を加える。

3.小豆が指で潰せるほど柔らかくなっていれば火を止め、ゆで汁と一緒にボールに入れる(小豆が固い場合は、柔らかくなるまで水を加えながら弱火でゆでる)。

4.小豆が冷めるまで30分ほど待ってから、すりこぎなどを使って小豆を上から押さえて潰す(潰しすぎないように注意)。

※ 小豆は60度ぐらいまで冷ます。高温では麹菌が死滅してしまい甘くならない。

5.つぶした小豆と糀150g、150ccの水をヨーグルトメーカーに入れて、60度、6時間で過熱を開始する。3時間ぐらいたった時点で容器ごと強く振り、麹と小豆をよく混ぜる。(このとき、水分が少なかったら適量の水を加える)

7.6時間経ったら完成。

できあがった甘酒は冷蔵庫で冷やして保存し、2日程度で食べた方がよい。

時間が経つと乳酸菌などが発酵して酸味が出たり、香りが悪くなる。

なお、沸騰させて発酵を止める方法もあるが、せっかくできた酵素が壊れて働かなくなるのでお勧めできない。

・・・・・・・・・・

【寺内輝治のプロフィール】

Parole編集員。

中学2年生まで友だちとラケットベースボールやパソコンゲームに熱中する元気な子どもだったが、ある日、教室で奇妙な白昼夢を見て以来、「何のために生きているのか」を自分に問うようになる。

大学時代、周囲と同じように就職活動をすることに強い抵抗を感じ、翻訳で生計を立てるべく専門学校で学ぶ。

しかし、一度社会で揉まれる必要性を感じ、セールスプロモーションの会社に就職。イベントや展示会の企画運営、印刷物やWEBサイトの制作などに10年間携わる。

ホメオパシーに出会い、その魅力に取り憑かれてホメオパシー関連の会社に就職。タマネギの皮がむけていくような内面の変化を体験する(周囲から変わったと指摘される)。

その後、フリーランスとしてデザインや翻訳などをこなすなかで、「何のために生きているのか」という問いが爆発しそうになっていたとき、七沢研究所と出会い、その答えを見いだす。

2018年に京都から甲府に引っ越し、心身ともに健やかな毎日を過ごしている。

いいなと思ったら応援しよう!