【菊池氏 vol.1】 菊池氏の起源(前)

菊池氏は中関白家の子孫?

近代まで菊池氏は藤原道隆(中関白)の子孫であると考えられてきました(中関白家 子孫説)。

その根拠は菊池武朝が弘和4年(1384年/至徳1年)南朝に奉じた「菊池武朝申状」(※1)の中にある一文です。

“中関白(※2)藤原道隆の四代後の子孫である太祖・大夫将監則隆が後三条天皇の御代の延久年中(1069年~1074年)に初めて肥後国菊池郡に下向して以来、武朝に至るまでの十七代は凶徒(悪行を働く者)に味方せず朝家(天皇の一家)に奉仕してきました。”

中関白道隆四代の後胤太祖大夫将監則隆、後三条院の御宇延久年中、始めて菊池郡に下向してより以降、武朝に至る十七代、凶徒に与せず朝家に奉仕するものなり。

ここで菊池武朝は藤原道隆の四代後の子孫である「大夫将監則隆」という人物が菊池の始祖であると述べています。

では、まず『続群書類従』所収の「菊池系図」3篇を見てみます。

これらの系図では菊池武朝が述べる通り、道隆の子孫に「則隆」がいます。そして、いずれも藤原道隆の子息・藤原隆家の子孫となっています。

この藤原隆家という人は寛仁3年(1019年)の刀伊の入寇(※3)の際に大宰権帥(※4)として大宰府府官や九州の在地勢力を指揮して刀伊撃退に成功、九州と関係が深く著名な人物ですが、この「藤原隆家の子孫」とするのが、菊池氏の起源をめぐる諸説、とりわけ「中関白家 子孫説」の中で主流となっていた「隆家子孫説」です。

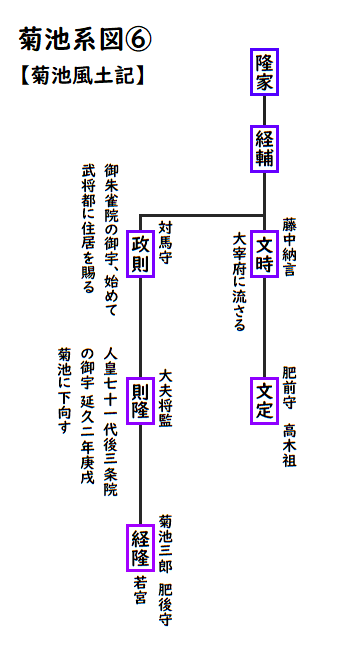

ただし、「隆家子孫説」をとる系図が隆家から則隆までどのように繋げているかはまちまちで、こちらの3篇の系図でも①は隆家から「政則」を挿んで則隆へ繋げており、②③は隆家の子「経輔」から、さらにその子として「政則」を挿んで則隆へ繋げています。

そこで次に『尊卑分脉』(国史大系本)にある藤原道隆(中関白)の系図を確認してみます。

(字が小さくてすみません…拡大してご覧ください)

いかがでしょうか…。『尊卑分脉』は菊池武朝と同時代(14世紀末)に編纂された系図集ですが、中関白の子孫で「則隆」という人物は見当たりませんし、それを思わせるような人物もいません。さらに「則隆」の父であるはずの「政則」という人物も同じく経輔の子に確認できませんし、「政則」の可能性を思わせるような人もいません。

このように『尊卑分脉』では「政則」「則隆」を見つけられず、『続群書類従』所載の「菊池系図」ですら藤原隆家から菊池氏始祖とされた則隆へ繋がる系譜がまちまちではっきりしない状況だったのです。

しかし、徳川(水戸)光圀(1628年~1701年)のもとで編纂された『大日本史』では、

“菊池武時の祖先は、中納言藤原隆家から出た。隆家の孫・則隆が大宰少監となって、延久2年(1070年)肥後に赴いて菊池郡に住んだ。よって子孫はここに住み続けて、代々有名な家柄となった。”

其の先は、中納言藤原隆家より出づ。隆家の孫則隆太宰少監となり、延久二年、肥後に赴き菊池郡に居す。子孫因て焉に家し、世々著姓たり。

と記述して「隆家子孫説」を採用していますし、近代の歴史学者・平泉澄先生も御著書『菊池勤王史』(1941年)において、

“抑も菊池氏はその源流を藤原氏に発する。即ち数多くの菊池系図のうち、信用すべき諸本のいづれに於いても、藤原隆家の子孫、肥後の菊池に土着して、菊池氏を称したといふ点は、一致して居り、之を動かす事は出来ないのである。”

と述べられ、隆家から則隆へ至る系譜については30本近い系図を点検された結果、「隆家ー経輔ー政則ー則隆」と繋いでいる系図が21本あり、そのうち「菊池男爵家所蔵菊池系図」と「広福寺所蔵菊池氏総系図」の2つが最も古い形態をしていて信用すべきものであるとされて、「隆家子孫説」を支持しておられます。

なお、『尊卑分脉』に「則隆」の父であるはずの「政則」も見えないことについて『大日本史』では、

“系図によれば隆家から政則が出た。政則は成長して武勇の者となった。隆家が大宰権帥となった際、これに従って九州に下った。寛仁3年(1019年)刀伊の賊が西の辺境を侵略した時(刀伊の入寇 ※3)、政則はこれを防いで功績があったため、九州の将士へ政則の指揮に従うよう詔を発し、錦の御旗と天皇がお詠みになった和歌を与えてこれを賞した。これが則隆の父である。調べてみたところ、小右記(※5)・朝野群載(※6)に詳しく刀伊の賊を防いだ者の名前を載せているが、政則はなかった。また尊卑分脈や武朝申状ともに政則を載せていない。よって政則は除外した”

系図に云く、隆家、政則を生む。政則長じて勇武なり。隆家が太宰権帥と為るや、従ひて任に赴く。寛仁三年刀伊の賊西陲を犯しゝとき、政則之を禦ぎて功有りしかば、九州の将士に敕して、其の指揮を聴かしめ、錦旗及び御製の歌を賜ひて之を褒む。是を則隆の父と為す。按ずるに小右記・朝野羣(群)載に、備に刀伊の賊を禦ぎたるものゝ名氏を載せたれども、政則無し。且つ尊卑分脈・武朝申状に竝(並)に政則を載せず、故に取らず。

とあり、『菊池勤王史』においては

(藤原隆家・経輔)父子とも九州に密接な関係があって、自然その子孫ここに土着し、僻陬(かたいなか、辺鄙な土地)の地に土着した為に、其の名中央に逸するに至ったものであらう。

と推測されています。

「隆家子孫説」以外の「中関白家 子孫説」

前の節でお話しした「隆家子孫説」は「中関白家 子孫説」の中で主流となっていたものですが、菊池武朝の時代(南北朝時代末期)ではまだ唱えられていなかったと考えられます。

なぜなら、冒頭の『菊池武朝申状』では“道隆四代の後胤”としているだけで藤原道隆のどの子からの子孫なのか、まして武朝も知っていたであろう著名な隆家の名前が出ていないからです。

(もし隆家の子孫なら当然武朝は申状の中に記したと思います)

つまり、菊池武朝の時代では藤原道隆の子孫とは聞いているけども道隆の子の誰からの系統なのかわからず、ただただ「道隆四代後胤の則隆が菊池の氏祖」というのが伝わっていたと考えられます。

そしてさらに時代が下り、系図を作る際に道隆の子の誰からの系統なのかをそれぞれ様々に設定したために作られた例と思われるのがこちらの系図です。

これらの系図は肥前国(今の佐賀県・壱岐・対馬を除く長崎県)の高木氏一族である草野氏と上妻氏(両氏は主に筑後国〔今の福岡県南部〕で活動)に伝わる系図で、ご覧の通り草野氏の系図(④)では道隆の子・伊周の子孫としていて、上妻氏の系図(⑤)は道隆の子に「隆宗」という人物を設定、その子孫としています(隆宗は『尊卑分脈』で確認できない人物です)。

これが「隆家子孫説」とは異なる「中関白家 子孫説」である「伊周子孫説」と「隆宗子孫説」です。

これについて、太田亮先生は御著書『姓氏と家系』の中で、

此等の諸氏は最初単に藤原氏を冒し、永く太宰府の官権を握りし中関白家の一族と称せし程度に過ぎなかったのを窺ふ事が出来よう。処が後世系図を作るに当つて、中関白道隆の何に当るかを苦しみ、或は其の祖先を直に道隆の子とし、或は伊周の後とし、或は隆宗たる人名を偽作して其の裔とし、或は隆家の子孫など、思ひ思ひの系図を作製せしが、内、隆家は刀伊賊を撃退せし人にして、・・・(中略)・・・此の説(隆家子孫説)が最も広く行はれしものなるや察するに難くない。即ち武朝申状に「中関白道隆四代後裔」と云ふは此の系図の初期のものと解する事が出来よう。

と記しておられます。

「中関白家 子孫説」に対する反論

近代において「隆家子孫説」に対しての反論で代表的なものとなっていたのが、先ほどもお名前を挙げた太田亮先生の『姓氏家系大辞典』(初版 1934年~1936年)の「菊池」の項目での記述と『姓氏と家系』(1941年)の「菊池系図の研究」(第八章第三節)での記述です。

少し長いですが、太田先生の記述(『姓氏と家系』)を引用してみます。

“菊池系図の疑はしきは、之を尊卑分脈等の有力なる藤原系図に対象する事等によつて、直ちに了解する事が出来よう。同系図には、道隆の孫或は曽孫に正則(政則)と云ふ人を挙げ、これを菊池氏の祖として居るが、斯の如き人は分脈等有力なる藤原系図に見えない。況んや当時の記録・史籍に於いては、其れらしき片影すら求め得ないからである。其の末路さへ明白ならざる地方豪族、或は数世の後裔ならば兎に角、権威赫々たる関白の孫、或は曽孫に於いて斯の如き事は到底信ずる事が出来ないのである。

菊池氏は其の系図に明記するが如く、太宰官人の裔であるから、当時或は権帥、或は大弐の職を数代世襲せし中関白家の配下の姿となり、何時とはなく藤原姓を冒せしにより、後世、中関白道隆後裔と称するに至りしに外ならないであらう。従つて同じく菊池系図と云ふも、系図により其の継なぎ合せが区々であつて、一致して居ない。これは後世の偽系図なるを表はして余りあると云ふ事が出来る。

要するに、『尊卑分脈』の中関白家の系図に照らしてみても子孫であることが全く見いだせず、諸家に伝わる中関白家の子孫とする「菊池系図」には異同が多い。従って菊池氏は大宰府の官人(大宰府府官)の末裔だったにも関わらず、代々大宰府の帥(権帥)や大弐の職といった大宰府高官を世襲してきた中関白家(藤原道隆の家系)の子孫を仮冒することによって、系図を偽作してきたとおっしゃっているのです。

そして、太田先生は菊池氏はじめ諸家に伝わる「菊池系図」などを詳細に比較検討され、さらに菊池氏と縁の深い寺の伝承などに基づいて菊池氏の「紀氏起源説」を主張されます。

九州土豪説

太田亮先生が菊池氏の起源について主張されたのは「紀氏起源説」ですが、その土台となるものに「九州土豪説」というものがあります。

そこでまず「九州土豪説」をご紹介したいと思います。

明治22年(1889年)に刊行された『史徴墨宝考証』(※7)にこのような一節があります。

“肥前の高木も菊池と同祖と称している。たいてい諸国の豪族は、在庁官人(国衙の役人)や国司、郡司、公家の雑掌(雑務に奉仕した者)など、領家(開発領主から寄進を受けた庄園領主)の姓を偽称するものである。藤原道隆の子である隆家が大宰権帥となって以来、大宰府はその家(中関白家)の世襲のようになったから、その頃すでに高木や菊池といった豪族がいて、肥前と肥後の肥沃な土地を中関白家の庄園としてその地頭となり、高木は肥前守に、菊池は肥後守に任じられたのであろう。”

肥前の高木〔龍造寺の本家〕も菊池と同祖と称す。大抵諸国の豪右は、在庁国司郡司又は公家の雑掌等、領家の姓を冒すものなり。道隆の子隆家太宰権帥となりてより、太宰府は其家世襲の如くなりたれば、其頃已に菊池高木等豪族ありて、両肥(肥前と肥後)の膏腴を中関白家の荘園となして其地頭となり、高木は肥前守、菊池は肥後守に任ぜしならん。

さきほどの太田先生の記述がこれを土台とされていることはおわかりいただけるかと思いますが、この『史徴墨宝考証』の記述がこれまでの「中関白家子孫説」を初めて疑うものでした。

そしてここでは菊池氏も高木氏も在地(地方)の豪族で、大宰府高官を世襲しているような中関白家に肥前や肥後の土地を庄園として寄進して仕えたことから、そのうち他国の例にも見られるように領家(この場合は中関白家)の姓である「藤原」を仮冒したとするのです。これが「九州土豪説」です。

太田亮先生も『姓氏家系大辞典』の中でこの説について以下のように解説されておられます。

殊に則隆の太宰少監たりし事は系図に見え、また武朝申状に大夫将監と云ふも、将監は少監(大宰府の三等官)に外ならざりければ、当時・中関白家の配下たりしや明白なり。而して(そして)太宰府の大監、少監の如き府官は京官にあらずして、九州譜代の名族を補任(官に任じること)するを例とすれば、高木・菊池氏は九州の土豪にして、太宰府の府官となり、前者は肥前に、後者は肥後に勢力を扶植せしものと考へらる。

紀氏起源説(紀氏説)

前の節の「九州土豪説」を踏まえて唱えられたのが「紀氏起源説」です。

簡単に言ってしまえば、菊池氏と肥前の高木氏が同族なら肥前の高木氏は紀氏族なのだから菊池氏も出自は「紀氏」であるというのです。

この「紀氏起源説」を主張される太田亮先生は菊池氏の菩提所であった肥後国菊池郡の円通寺の縁起に、菊池氏の氏祖とされた「則隆」が“鹿嶋大夫将監則隆”と記されていることに着目。この鹿嶋というのは肥前国藤津庄の鹿嶋(今の佐賀県鹿島市)であって、藤津庄の下司(現地で実務を行う庄園管理者)を務めていたのは大村氏でしたが、大村氏も高木氏と同族(紀氏族)と見なせるために「菊池=高木=大村=紀氏族」とされたのです。

さらに、前掲の『続群書類従』所収の「菊池系図」(①)の、則隆の父・政則の譜に“太宰府に居住す。屋敷馬場宮高木にあり”との記述があることから、これは肥前国佐賀郡の高木であって、馬場宮は高木村(今の佐賀市高木瀬町)の北にある「馬責馬場」(※8)と「宮」(※9)の両集落と関係があると推測、菊池氏は高木氏と同族であって、高木氏は大宰府府官(大宰府の役人)にして肥前の在庁官(在庁官人:国衙の役人)でもあったから肥前国府付近の高木村におり、政則もその地方にいたと思われるとし、”高木・菊池の両氏は極めて察接なる関係を有す”(『姓氏家系大辞典』)とされています。

さらに太田亮先生は以下の点を挙げられます。

「菊池武朝申状」で菊池氏祖とされた「則隆」の父である「政則」と高木氏祖である「文時」とは兄弟と伝える系図が多い(※太田先生は「政則」を菊池氏祖としています)。

『続群書類従』所収「菊池系図」(①)の「文時」の譜に“高木・菊池権威あり”とあって高木を先にしていることから、「文時」が兄で高木を継ぎ、政則が分家したと考えられる。

紋章(家紋)も菊池氏はもともと「日足」紋を使用していて、これは高木・大村両氏と同紋である。

そして、これらの点もふまえてこう結論付けられます。

“菊池氏は大宰府官たりし紀氏にして、高木・大村・草野等と族を同じうす”

(『姓氏家系大辞典』)

諸説ある菊池氏の起源

太田亮先生は『姓氏家系大辞典』で菊池氏の起源についての諸説を紹介されておられますので、ここでは今までお話しした説以外のものを一通りご紹介します。

文家説

この説は「中関白家 子孫説」の一種なのですが、菊池氏と同族とされた高木氏もまた中関白家の子孫を称していたことによるもので、高木=菊池=中関白家の子孫とします。

前掲の『続群書類従』所収「菊池系図」(菊池系図①)も『草野系図』(山本村観興寺蔵・菊池系図④)も高木氏が中関白家の子孫となっているのがわかります。

『歴代鎮西要略』所載の高木系図には、

”その先祖は大織冠(中臣鎌足)より10代の正統な子孫である中関白道隆公より出た。公(道隆)の子を文家という(「文」の字を一つの系図は「隆」の字にする)。中納言大宰帥となって三人の子を生んだ。真ん中の子を文時という。延久の帝(後三条天皇)の時に中納言大宰帥となる。その子右近衛中将文貞、さらにその子は大宰大弐秀貞、都督(大宰帥の唐名)の職になること再三である。秀貞の嫡子を筑前守貞永という。これは高木、草野等といった氏の祖である。”

其の先、大織冠十代正統中関白道隆公より出づ。公の子を文家と曰ふ(文の字、一に隆の字に作る)。中納言太宰帥と為り、三子を生む。仲子を文時と曰ふ。延久帝時、中納言大宰帥と為る。其の子右近衛中将文貞、其の子太宰大弐秀貞、都督の職に拠る再三なり。嫡子を筑前守貞永と曰ふ。是れ高木、草野、云々等の氏の祖也。

とあって、太田先生によれば、

”『草野系図』にも文家(権大納言、初名経輔、遠州波津久良〔初倉〕庄流罪)━ 文時 ━ 文貞とありて、文時、政則の父を文家とする也”

とあるそうです。下の系図は『菊池風土記』(※10)所載の「菊池系図」になりますが、「政則」・「文時」の父親が藤原経輔(文家?)になっていて、これも「草野系図」などの系図を参考にしたであろうと考えられるものとなります。

この説について太田亮先生は、

文家を一に隆家に作るとし、又其の初名を経輔とすれど、此等は必ずや、後世中関白家の系図に一致せしめんとしての追加に過ぎざらん。然らば此等諸氏の祖は文家なる人にして、益々中関白家の系図と離るべし。

と述べて、「政則」(菊池氏祖)と「文時」(高木氏祖)の父親は「文家」という人物であったことは認めつつ、それならますます中関白家と「文家」とは切り離して考えるべきとされています。

久々智姓説

『和名抄』(※11)に菊池が「久々知(智)」と註されていることから、『姓氏録』(※12)の「摂津皇別」にある「久々智、同上(阿倍朝臣同祖)」と関係があるのではないかとする説です。

これについて、太田亮先生は大宰府府官であった紀氏の族人が肥後国司となって肥後に移り、この久々智の家を継いだのではないかと仮定されるも不明とされています。

あと考えられるのは、古代に菊池郡の郡司を務めていた氏族の家系だったとも思われ、菊池則隆らが菊池郡に勢力を拡げるうえで、婚姻関係などによってその連携先となった可能性があるかもしれません。

源姓説

『応永戦覧』(※13)という書物に、

”武基、(天慶年間に源経基が鎮西(九州)に下向した際、大宰府にいてそこの侍女と縁組をした。やがて侍女は子を身籠って故郷の菊池へ帰り、天慶4年(941年)4月に男子を産んだ。源家の正統な血筋ということで源丸と名付けられた。その母親(侍女)の父母(祖父母)は源丸を労わって育てた。天暦8年(954年)9月に祖父は源丸を伴って上洛し、源経基の子とした。こうして人々に知れることになった。時に19歳のことであった〔計算合いません・・・〕。やがて天皇の耳にも達し、宮中へ参内して元服し、肥後守に任じられ、正四位上に叙せられた。そして菊池郡を賜り、肥後介武基と称した。これが菊池の氏祖である。)”

武基、〔天慶源経基鎮西下向、太宰府にありて侍女に姻す。其の女孕みて故郷菊池に帰り、同四年四月、男子を産む。源家正脉を以つて源丸と号す。其の女の父母・労はりて之を育つ。天暦八年九月、祖父・源丸を伴ひて上洛し、経基の子と為す。人々相知れり矣。時に十九歳なり。軈がて奏聞を経て、参内元服、肥後守に任じ、正四位上に叙せられ、菊池郡を賜ひ、肥後介武基と号す。是れ菊池の初祖也)

というのがあり、清和源氏の祖である源経基の子である「武基」という人物が菊池氏祖と言っているわけですが、内容からして無茶苦茶であり得ない話だとすぐにわかります。

これには太田亮先生も、

荒誕不稽、一顧の価値なかるべきか。唯参考の為に挙ぐるのみ。

と酷評されていますし、平泉澄先生も、

全く後世の偽作に過ぎず

と一蹴されております。

おわりに

今回は菊池氏の起源についての前編と言うことでお話しさせていただきました。特に後半の太田亮先生の御見解はこれまで主流(定説)だった「中関白家 子孫説」に対して真っ向から異を唱えるものでしたが、その定説を覆すまでには至りませんでした。

それというのも、太田先生もまた系図を緻密に比較検討された上で御見解を示されましたが、結局はどの系図、あるいは系図のどの部分を採用するかの違いであり、それらの信憑性を系図以外の他史料でもって裏付けることが不十分であったと思われるからです。

志方正和先生は論文「菊池氏の起源について」の中でこう述べられています。

かくて菊池氏の起源について、一つは菊池系図を根本に於いて肯定して、諸系図を比較考証の結果最も有力な隆家説を以つて定説とする「菊池勤王史」の説と、一つはその系図を最初より後世の偽作と断じ、諸系図の異同よりして藤原氏説そのものを否定し、全く別個の源流を想定する「姓氏と家系」の説と、両説並び存じて未だ帰着するところを見出し得ないまま今日に及んで居るのである。そしてこの両説は、新たなる史料の発見を見ない限り、いづれを非とすることも出来ず、対立のまま現状を維持する外はなかつたのである。

ということで、今回はここまでです。

次回は菊池氏の起源をめぐる研究のなかで画期となった志方正和先生の説をご紹介したいと思います。

志方先生はある史料から思いがけず菊池氏祖とされた「則隆」、その子である「政隆」と考えられる人物を発見、さらには「則隆」の父である「政則」と思われる人物を見出します。そしてそれを従来の系図とも照合して考察されたのです。

それでは、最後までお読みいただきありがとうございました。

⇒次回

註)

※1・・・菊池武朝が弘和4年(1384年/至徳1年)南朝に奉じた申状。内容は歴代の菊池氏当主がこれまでどれだけ勤王に尽くしてきたか順を追って述べたもの。

※2・・・藤原道隆が摂関(摂政と関白)の権威を確立した父・兼家と摂関家の全盛期を築いた弟・藤原道長〔道隆の同母弟〕の中間に位置するための呼称といわれ、『大鏡』に道隆を「中関白殿」と書き、『中右記』永久1年(1113年)5月4日条に「中関白子孫氏人」と見えるのは、その早い用例であろう。〔『国史大辞典』より〕

※3・・・寛仁3年(1019年)に大陸のツングース系民族である女真の一派と見られる「刀伊」が対馬、壱岐、筑前、肥前を襲撃した事件です。

※4・・・通常、大宰府の長官は大宰帥でしたが、慣例で帥は親王になることが多く、その場合権官が置かれて権帥が実質上のトップ。権帥が置かれない、または権帥が遥任(大宰府に赴任しない)の場合は次官である大弐、ついで少弐が実質上のトップになりました。しかし、次第に大弐・少弐すら遥任になると、大監・小監らが大宰府の実務を行うようになりました。なお、大宰権帥は位階の高い人物(公卿など)が左遷された時のポストとして任じられることもあり、その場合の権帥は大宰帥としての実質的権限はありませんでした。

※5・・・小野宮右大臣・藤原実資の著した日記で、別名は『野府記』。現在は天元5年(982年)~長元5年(1032年)までの期間で断続的な記事を確認できます。

※6・・・平安後期に三善為康が編纂した詩文・文書集。

※7・・・東大史料編纂所の前身である内閣臨時修史局(帝国大学臨時編年史編纂掛)において、明治18年(1885年)から明治22年(1889年)にかけて、重野安繹・久米邦武・星野恒により相次いで実施された全国的史料探訪によって採集されたおびただしい文書中から、その精粋ともいうべき各時代にわたる宸翰(天皇自筆の文書)以下、公卿・武将・僧侶・文人らの代表的な文書を選び、原寸大(大奉書判)、原色の石版刷として印行された複製本古文書集。もと第一編と第二編とより成り、前者は2帖、73通、明治20年11月刊。後者は3帖、78通、明治22年12月刊。両編ともに、『史徴墨宝考証』と題する別冊の解説書(第一編2冊、第二編3冊)を添え、所収文書の各通につき、厳密な釈文と詳細な解説とが施されている。(『国史大辞典』より抜粋)

※8・・・「馬責馬場」の比定地は定かでありませんが、太田亮先生は高木村の北とされていることから、佐賀県佐賀市久保泉町川久保付近と思われます。現在「馬責馬場」の地名はその付近に残されていないようですが、ここに国土交通省の水文水質観測所があり、その観測所名が「馬責馬場」となっています。

※9・・・太田先生が述べておられる「宮」部落の比定地も定かではありませんが、※8の「馬責馬場」から巨勢川沿いをやや南に下ったところに宮分地区(久保泉町川久保)というところがあるため、そのあたりの集落ではなかったかと推察されます。

※10・・・寛政6年(1794年)菊池の儒学者・渋江松石(1743年~1814年)によって編まれた菊池地方の地誌。

※11・・・正式名称は『和(倭)名類聚抄』。承平4年(934年)頃、源順によって著された漢和辞書ですが、天地、人倫、装束、飲食などの漢語を表出して、音や出典などを示したのち、説明を加えて和名を注記しているため百科事典のような性格も持っています。

※12・・・正式名称は『新撰姓氏録』。平安京・五畿(山城・大和・摂津・河内・和泉)内居住の古代氏族の系譜書で、1182氏を出自によって皇別・神別・諸蕃の3つに分けて収録しています。

※13・・・正しくは『応永戦覧記』。小倉藩の学者・天野義重によって編まれた「応永の乱」を題材とする軍記物語。元禄10年(1697年)に小倉藩主・小笠原忠雄に献ぜられたというのが、延享1年(1744年)写本の奥書にあります。

(参考)

太田亮『姓氏家系大辞典』第2巻 角川書店 1976年

(初版は昭和9年~昭和11年)

太田亮『姓氏と家系』創元社 1941年

(国立国会図書館デジタルコレクションにて閲覧)

平泉澄『菊池勤王史』菊池氏勤王顕彰会 1941年

帝国大学編年史編纂掛 編 『史徴墨宝考証 第2編 第2巻』大成館 1889年

(国立国会図書館デジタルコレクションにて閲覧)

徳川光圀 編『大日本史』巻百七十一 列伝第九十八 吉川半七 1900年

(国立国会図書館デジタルコレクションにて閲覧)

塙保己一 編『続群書類従』第六輯下 続群書類従完成会 1979年

工藤敬一「菊池氏」(『地方別日本の名族12』九州編2 大分県・宮崎県・熊本県・鹿児島県・沖縄県 新人物往来社 1989年 所収)

志方正和「菊池氏の起源について」(『熊本史学』通号15・16 熊本史学会 1959年 所収)