【MYOG】最もハマった趣味に出会った話─vol.1(5000文字)

新年明けましておめでとうございます!

年明け1投稿目!

今回のテーマは少し趣向を変えて、自分が2024年に最もハマった趣味【MYOG】についてつらつらと書き綴ってみました。これは、make your own gearの略から生まれた言葉で、アウトドアのギア(主に登山用バックパックやサコッシュなど)を自作することを指します。

〈こんな方に読んで頂きたい👏📖〉

●アウトドアや自然が好きな人

●何か物を作ることが好きな人

は勿論のこと

●去年はなんとなく同じような生活をして

退屈に過ごしてしまった…!

●熱中する事がなくて毎日がつまらない人

●没頭して毎日を夢中に生きたい人

そして2025年何か新しい趣味や遊びをしてみたいと思う方には是非このMYOGが本当にお薦めです!MYOGでなくてもそれに近い要素の遊びをこの文章を読んで何か感じてもらえたら嬉しいです。

最後に嬉しいお知らせもあります💡🗣

それではいってみましょう!

はじめに

パタンナー7年目にしても、まだまだ知らないことに出くわし、その度にあたふた不安になって色々調べだすこの癖は一生治らないのだと思う。そして、知らない事も無限にあるからこの不安をどうにかコントロールしてやろうというのも無理がある…

1年前から、自分はアウトドア系の洋服の設計をする機会を多く頂けるようになると同時に、自分のアウトドアの知識の無さにおろおろしてしまう事が度々ありました。

うーん🧐…どうもアウトドアの服はデザインの見た目が似ていて、生地の固有名詞がたくさん存在しているなと、、

そしてアウトドア用品店に行けば、商品タグと一緒に機能性を謳う下げ札が大量に付いていて、服自体を見るよりも下げ札のスペックばかりに目がいく。(そして固有名詞ばかりで中々頭が整理されない)

加えて高校生の頃から登山部に入っていたのですが、山の名前は覚えられないし(地理が弱すぎる)、お金も知識もない当時の自分は、顧問から言われるがままにモンベルで道具を揃えた過去があります。

登山用品は加水分解以外での修理はあまりなく、物持ちが良いので社会人になってもそれらを使い続け、1年前までに至るという、、

アウトドア系の洋服を作る人間がそれらの知識を知らないで作ることは、魅力を伝えきれない半端なものづくりしか出来ないのでは!!と駆り立てられてアウトドアの歴史や用語、縫製仕様、デザイン等調べていくことになりました。そうしてアウトドアの体系的な知識をまとめて発信するアカウント👇を作ったのです!

とっても為になるので良かったら是非フォローお願いします!!(宣伝)

そしてそんな中、あるアウトドアの文化から生まれたUL思想やMYOG(make your own gearの略でDIYのギアver.)のカルチャー、精神を知ることになるのです!

ULカルチャーについて

自分がハマったMYOGという事柄を説明する前に親和性のあるULカルチャーについて説明を書き記す必要があります。山と道というULガレージメーカーのサイトがULについて説明しているので引用させて頂きます。

「UL」と略されることも多いウルトラライト・ハイキングは、90年代にアメリカのロングトレイルを歩くスルーハイカーのなかから生まれてきた軽装登山の方法論だ。1999年にレイ・ジャーディンが著書『Beyond Backpacking』でその方法論を体系化したことをきっかけに世界中に広まり、00年代には日本にも伝播し、現在ではメインストリームの登山業界とはすこし別の場所で、「もうひとつのシーン」を形作りつつある。

ULは単なる方法論ではない。ある種の思想であり、カルチャーであり、時には人の人生さえ変えてしまうものなのだ。─────────────

自分のインスタの発信の中でアウトドアブランドを調べていくと、近代登山の歴史は18世紀末から19世紀頃に始まり、人類未踏の山々へ目指すこと(=誰もできないことに挑戦し、外側の基準によって優劣を判断する。つまり内から外に向かうベクトル)が目的でした。

ある種それは自然の脅威に対して身を守り、コントロールできるようにしていく為に身につける体力と道具を作っていかなければいけないという事です。

当時は丈夫な動物の革や麻繊維、綿素材などの天然素材が主に使われていました。しかし、これらは汗冷えや重量が重く嵩張るなどの問題があり、一歩間違えると命の危険さえ及んでしまうものだったのです。

時は流れ、素材の進化によってレーヨン(1910年代)、ナイロン(1930年代)、ポリエステル(1940-50年代)、ポリエチレン(1950年代)などがアウトドアの主流な原料になっていきます。そして糸の撚りや織り方や編み方、ラミネート加工など軽くて丈夫な作り方が技術の進化によって可能となります。つまり、過酷な登山や行動量の多いアクティビティにおいては死なない為に《軽くて丈夫》は必須命題だったのです。

技術革新によってこの《軽くて丈夫》な原料をつくる事が一般化され、そして1990年代以降に起きたIT革命によってインターネットが普及しつつある状況の中で加速度的なものの広がり方に変わっていきました。

引用の中でもありましたが、そもそもの発祥はアメリカで1999年に発行された《Beyond Backpacking》というレイ•ジャーディン著の中で軽量登山の方法論が体系化されたことです。その事が契機となりULやMYOGが知られるきっかけとなりました。そして個人でアウトドアの生地を購入出来るサイトや個人で山道具を自作し紹介するブログが誕生していく中で日本では2000-2010年代にULカルチャーやMYOGが伝播されていきました。このカルチャーは技術の進化とインターネットが登場したことで遅かれ早かれ必ず生まれてくる文化だったのだと言えそうです。

そしてこの頃にローカスギア、山と道、ロウロウマウンテンワークス、オガワンド、アトリエブリーボトルなどULガレージブランドと呼ばれるメーカーが誕生していくのです。(ちょうどその頃にミニマリストという言葉も流行しました)

思うに、ULカルチャーは全てに置いて自分ごととし、物事を取捨選択する。物が溢れた世の中で自分に必要な物だけを決めて、自然の中に身を置き内省する文化だと感じています。さらにULは身軽に自由にという想いも根底にあって、これらやはり何かに対してのアンチテーゼとして形成されていくものであると思えてならないのです。

これらを、抽象化すると人々の願いが思想を形成し、文化が生まれる。その土壌にはそれらがスケールする技術基盤と長い年月(時代によって長さの尺度は異なる)が前提としてなければならない。

そしてもとより人々の願いというのは”生存の為の〜”や”死なない為に〜”という欲求に対して脅威となる過酷な自然環境や歴史的な負の側面(戦争や経済ショック、疫病など)が対峙する時により強固なものとなり思想となるのです。

ULカルチャーは、ロングトレイルから生まれた軽量登山の方法論です。山頂を目指すというよりもただただ数日間長距離を歩く行為(=自然の中で誰でもできる歩行という人間の基本的な行為によって自己を見つめる。つまり外から内に向かうベクトル)に重きがあります。自然の中に身を置き、便利で何でもある都市生活とは少し離れた空間と時間を過ごす事に意味を見出すのです。

MYOGについて

ULについてお話しした上でようやくMYOG(make your own gearの略)のことを話します!一時期、DIYが流行ったように、量産品では無いけどこういったものが欲しいと思うことは、ある物事に熱中するとふと考える事の一つではないでしょうか。

これは最近に限った話ではなく、パタゴニアの創業者であるイヴォン・シュイナードはピトンを自作し、アークテリクスの創業者であるデイブ・レインとジェレミー・ガードはハーネスを自作して今現在、有名なアウトドアブランドとして知られています。彼らもいわばMYOGをしていたことになります。

1999年代以降にこの言葉が誕生した背景には道具は(量産品を買うことが一般的だったけど、)自分で作りたいと思えば、作ることが容易になっていったという事、量産品がより普及したからこそ自分のオリジナルなギアが欲しいと思えるようになった事が要因としてあるのだと思います。

そうしてアウトドアについて調べる内に沼にハマり、自分もギアを作りたいとまんまと考えるようになり2024年の9月にサコッシュを作り始めました。

そして自分で最初に考えて作ったサコッシュはこちら👇

既製品がどれほど完成度高く、価格が抑えられながら品質良く出来ているのか思わず実感させられます。サコッシュというカテゴリーの中でのものづくりなので正確に0からものを作るというわけではないのですが、初めてのサコッシュ作りは新しい発見ばかりでした。

正直なところ、歳を重ねるにつれて失敗しないように

〇〇をやらなきゃ…!とミスをダメな事・してはいけない事と勝手に判断するようになってきた気がします。失敗がネガティブなものと捉えてしまいがちですが、現象に対して恣意的な意味付けを行っているだけでそもそも失敗も成功もないのです。失敗は次にどうすれば良いか教えてくれる情報と思うようにしています。

MYOGで作りたいと自分が考え付くことは、失敗(次にどうするかという情報)によって理想形に近づく。だからとりあえず手を動かせヨ!とMYOGは教えてくれるのです!人はある物事を継続していく中で10回も失敗出来ないと言われています。それは10回失敗する前に頭の中の理想形の芽が生まれるからです。10回続ける前に大体の人は諦めるそうです。(そもそもやりたいことをやっていない可能性も)

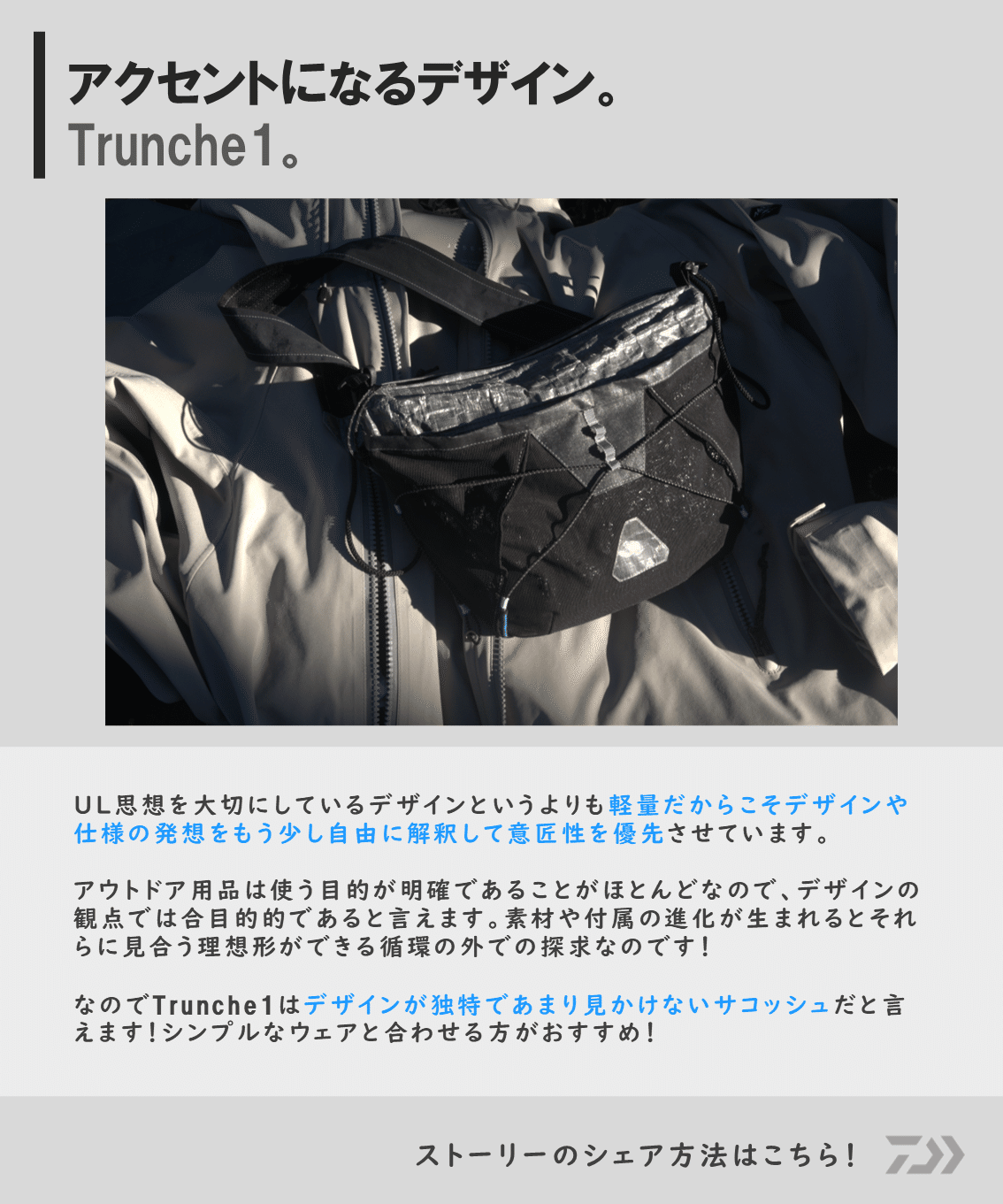

そうして8回ほど失敗を繰り返して最終的にできたサコッシュはこちらになります!👇

かなり最初の作品と違う形にはなりましたが、理想の芽が出ました!自分の手で生み出した物が理想に近づく瞬間に、ワクワクするのです!非連続な情報や人と物と空間の関係性などを、心で感じて頭で整理する。

決めたことを形にする楽しさがMOYGにはあります。

〇〇のやり方や方法論などは無限にありますが、所詮それはその人が考えるやり方であって、手助けにできても、結局自分が決めたことを見つける以外無いのだと思います。

正解っぽいものを一度理解してしまうと、その枠組みに安住して失敗(未来の情報を得ること)しなくなります。それで良いと思う人も勿論いるのだろうけど、個人的にそれは純粋に楽しくないなと思ってしまうのです。(人生は長い!)

・まずは、決めてやってみる。

・現在は見えなくても、手を動かす中で次の情報は見えてくる。

そして次の決めたことを見ようとするようになる。

・しだいに理想の芽が出てくる。

・その芽をさらに育てていく。

これはMYOGの話ですが、人生も同じです!

MYOGは人生そのものだと!(極論)

つまり、MYOG…おすすめですヨ。

さいごに

2025年は足場の軽さをもって自分のやってみたい領域に色々と突っ込んでいきます!はじめにもお伝えさせて頂きましたが、何か新しい趣味や遊びをしてみたいと思う方には是非このMYOGが本当にお薦めです!!!

そして最後にお知らせですが、実はこのサコッシュをプレゼント企画で1月中に5つ作ってプレゼント企画をする事にしました!👏

作り手としては是非作ったものを使ってもらいたいなと思うので、Instagramを覗いてみて下さい〜✨

(とっても為になるアカウントですヨ)

そうしてようやく2024年の冬、登山好きのパタンナーがUL思想に触れ、MYOGという自らの手で物を生み出す楽しさを見出していくのでした!

今後はMYOGのサコッシュやバッグパックなどの作り方を説明したMYOGレシピなども公開していく予定なので良ければいいねとフォローをして頂けるとっても嬉しいです🔥

※後は作り手の視点の2つ目も現在執筆中なのですが、量が膨大になって中々まとまらず、、笑

こちらもめちゃくちゃ面白い内容が出来そうなのでお楽しみくださいませ🙇♂️

ここまで読んで頂きありがとうございました!