なぜ、女性の50%が便秘なの? 誰でもできる5つの改善策、もう知ってる?

なぜ、女性ばかりが便秘に悩まされるのか?

1069人の女性に「現在のお腹の調子は?」と質問したところ、40.8%が便秘がち。7.2%がひどい便秘。合わせて48%、約半数が便秘で悩んでいるというデータが明らかになりました。

アメリカの国民栄養調査(NHNES)でも、女性は男性の2.6倍も便秘に悩まされていることが示されています。

女性には便秘を発症しがちな要因が確かに存在します。

・女性は生理により水分が不足しがちなこと

・腹圧を維持するための筋力が男性に比べて弱いこと

・妊娠や出産に伴い骨盤底筋が弱くなり、排便力が弱まること

・女性ホルモンにより大腸の排便力が抑えられること

・ダイエットにより水分や食事が不足する事

これらの要因は、便秘を発症させる原因になってしまいます。

便秘は通常、死に至るような病ではありませんが、おなかのハリや不快感、痔など他の病気への悪化はツラいもの。女性ばかりが悩まされるべきではありません。

今回は家でもできる、女性が便秘を改善するためのプラクティスをいくつか紹介していきます。便秘しがちな女性は見ないと損ですよ!

そもそも、どこからが便秘なの?

便秘の定義はものすごくややこしいのですが、カンタンに言うとこうなります。

①: 排便回数が1週間に3回以下

②: 排便が難しい

ずっと力んだり、1回で出しきれなかったり、詰まった感じがある

①と②のどちらかを満たせば便秘に該当する可能性が非常に高いです。

パーキンソン病など他の疾患や、薬を使用している人は、それが原因の可能性もあるので、主治医に相談しましょう。

誰でもできる便秘対策

1.トイレの姿勢だけで便秘は65%改善する

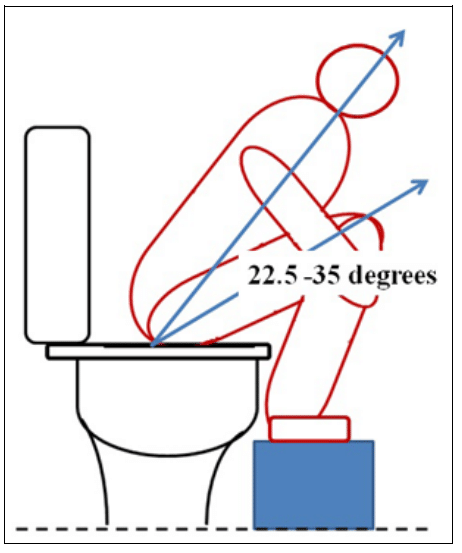

前かがみになることで、直腸から肛門が真っすぐになり、便が出やすくなります。足と背中の角度が22.5~35°くらいがベストです。背筋を伸ばしてトイレに座ると、便が出にくいので注意しましょう。

過去の実験においては、この姿勢をとることで

・排便にかかる時間が約65%減少

・排便の難易度が50%減少

することが示されています。お金や努力がほとんど必要ない割に効果絶大!

図のように、踏み台を置くとカンタンに姿勢が作れます。台を買うまでではないと思ったときは、かかとを上げることで代用できます。

*和式便所は自然とこのカタチになる素晴らしいエルゴノミックデザインなんですよ...昔の日本人すごいな...

2019年現在、実はさまざまな便秘補助ツールが検討されています。

特に高齢者は筋力不足により排便自体が難しく、排便の姿勢を作ることも大変なので、介護の現場などで使うことが本気で検討されているのです。何やらすごいポーズになっちゃってますが、どれも直腸~肛門へのルートを確保するためにデザインされています。

さすがに、皆さんがこの器具を使う必要はありません。しかし、『排便時の姿勢』は便秘を改善するために重要なポイントであることは分かってもらえるかと思います。

2.プロバイオティクスを摂取する

プロバイオティクスとはヨーグルトをはじめとする発酵食品などの善玉菌を摂取することです。便秘に悩んでいる方なら『腸内環境を改善しよう!』という話を聞いたことがある人がほとんどでしょう。

先に結論を伝えると、この考えは正しいです。しかし、何を選べばいいか?それが書いてないことが多いので、私が整理していきますね!

2014年に行われた1182人のデータをまとめた研究によると、プロバイオティクスを摂取することで

・週に1.3回くらい排便が増える

・腸内の便の通過時間が12.4時間減少する

などなどの結果が明らかになっています。

ここで重要なのは、”ビフィズス菌”が特に優秀な結果を報告しており、全体の平均値を上回っていたことです。

したがって、便秘でお悩みのアナタが腸内環境を改善したいと考えるのであれば、まずは”ビフィズス菌”が入ったヨーグルトやサプリを試すことが便秘改善への近道だと考えられます。

近頃は家で腸内細菌のチェックができるキットもAmazonで販売されているので、気になる方はぜひ試してみましょう!

3.食物繊維を摂取する

食物繊維とは、フラクトオリゴ糖やガラクトオリゴ糖、イヌリンなどの総称です。なじみの深い食材としては”おから”が代表的な食材です。ほかにも、キノコ類・海藻類には特に食物繊維が多く含まれています。

食物繊維は腸内細菌によって分解され、腸内環境を整える働きがあります。善玉菌を増やし、悪玉菌を減らすように調節してくれるのです。食物繊維をとって腸内環境を整えることを”プレバイオティクス”と呼ぶこともあります。

2017年に過去の食物繊維による便秘の改善効果を調べた研究によると、

食物繊維の摂取によって平均週に1.01回排便回数が増える

食物繊維とプロバイオティクスの同時摂取によって

・排便回数が週の排便回数が改善

・腸内通過時間が13.5時間短くなる

・便の硬さを改善する

・おなかのハリを改善する

などの効果が示されています。

食物繊維とプロバイオティクスの同時摂取をシンバイオティクスと言います。比較的新しい概念なので、まだまだ科学的な結論とは言えないものの、シンバイオティクスは便秘にメリットをもたらす可能性が非常に高いのです。まだ試したことがないアナタはぜひ試してみましょう!

食物繊維の不足による便秘は、食物繊維を1日に18~20g程度摂取していればほとんどが改善します。したがって、食物繊維を18~20g摂取しても便秘になってしまう場合は、別の方法を試してみてください!

④:骨盤底筋を鍛える

http://www.kameda.com/patient/topic/rehawalk/06/index.htmlより

骨盤底筋は、排便や排尿をコントロールする筋肉です。

この筋肉は妊娠・出産・肥満・加齢などによって弱くなってしまうことが知られています。骨盤底筋が弱くなることで便秘になってしまうのは女性ならではの特徴です。

便秘のほか、尿漏れや肩こりのような疾患。姿勢の悪さによる美しさの低下など、骨盤底筋の弱体化には明らかな弱点があります。ちゃんと鍛えて美しさと健康をイッキにGETしましょう!

5.下剤を使う

①~④までの手段を試しても便秘に改善が見られない場合、市販の薬で対応する選択肢があります。

酸化マグネシウムはまず試すべき薬として良い選択です。

便がいつまでも腸の中にいると水分がなくなってどんどん固くなります。酸化マグネシウムは、そんな便に水分を与え、柔らかく出しやすくできます。癖になったり耐性ができにくく副作用も少ないので、使いやすい薬だと思います。

コーラックIIは腸を刺激して、蠕動運動を高め便を出しやすくしてくれます。酸化マグネシウムより強力に排便を促す効果があります。

しかし、長期連用すると効果が弱くなってしまうので、週に2回以上つかうのは避けるべきでしょう。頻繁に使う必要がある人は病院で便秘の細かい診察を受けるべきです。

漢方にも良い便秘薬があります。麻子仁丸は、体力に自信がなく虚弱体質で、おなかのハリがあり、便秘に苦労するような人にオススメです。

漢方は安全性が高く安心なイメージがあると思いますが、下剤に関してはそうとも言えません。コーラックIIと同じく長期連用により効果が弱くなってしまう性質を持つので、頻繁に使うヒトには向いていないことを理解して使いましょう。

妊婦さんの場合は、いずれも自分で薬を試すのはリスキーなので、主治医としっかり相談して何を使うか決めましょうね!

おしまい

このnoteは、世界中の論文を読み漁ることが趣味の私が、普段の生活や健康、美容などについて、根拠に基づいた意思決定をするための知識を提供していくnoteです。それ、もう根拠あるよ?ということで無駄に悩む必要はありません。

アナタの時間を、もっと楽しいことや自分の興味のあることに使うための情報を集めて書いていきます!

【ツイッターについて】

ツイッター(https://twitter.com/hagakun_yakuzai)にて投稿の更新情報などを発信しています。フォローしておけば、僕の記事を逃さず読む事ができます。連絡・相談等もツイッターまでお願いします。

【サポート・スキ・フォロー・コメントについて】

全部、大募集してます!僕のnote続けるモチベーションはこの4つだけ!

♡をタップすると今日の運勢が占えるようになってます!

帰りがてら押して行ってもらえると嬉しいです。

引用

1.中島淳, 冬木晶子, and 大久保秀則. "便秘症の診断と治療―最新の進歩." 日本内科学会雑誌 106.11 (2017): 2453-2460.

2.Hari Krishnan, R. "A review on squat-assist devices to aid elderly with lower limb difficulties in toileting to tackle constipation." Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part H: Journal of Engineering in Medicine 233.4 (2019): 464-475.

3.Sikirov, Dov. "Comparison of straining during defecation in three positions: results and implications for human health." Digestive diseases and sciences 48.7 (2003): 1201-1205.

4.Yu, Ting, et al. "Effects of prebiotics and synbiotics on functional constipation." The American journal of the medical sciences 353.3 (2017): 282-292.

いいなと思ったら応援しよう!