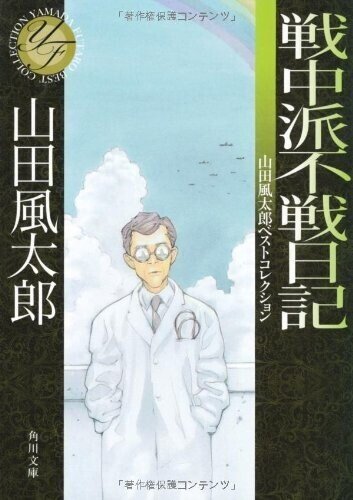

◆読書日記.《山田風太郎『戦中派不戦日記』》

※本稿は某SNSに2021年11月12日に投稿したものを加筆修正のうえで掲載しています。

山田風太郎『戦中派不戦日記』読了。

本格ミステリや忍法帖などで戦後の大衆文学に大きな影響を与え、晩年もエッセイが注目され「戦後派天才老人」と呼ばれたベストセラー作家の山田風太郎。

その山風が医学生時代の23歳の時、昭和20年という終戦の年の一年間を記録した日記が本書の内容である。

もう抜群に面白い一冊であった。この昭和20年というのは、ただたんにぼうっと生きていてもドラマティックな一年が過ごせたのではないかと思われるほどに激動の一年であったようである。

特に、山田風太郎のような地頭の良く観察眼も感性も鋭い人間が体験するには極上すぎる「人間的状況」がいくつもあった。

若干23歳だったとはいえ、多くの同級生は戦場に出ている。山風の小学校の同級生34人のうち実に14人が戦死しているのだという。

そんな中、若き日の山田誠也青年は一回目の徴兵検査に不合格となり、そののち合格していた東京医大の医学生として徴兵を免れながらも東京で勉学に励んでいた。

そして昭和20年である。

空爆は前年の昭和19年末から既に激化していた。既に東京にはほぼ毎晩のようにB29が襲来して爆撃し、頻繁に偵察機が旋回するようになっていた。

東京で慣れ親しんだ美しい桜並木も、しばしば通った銭湯も、日当たりの良い下宿も、この一年で全て空爆で焼け野原となるのである。

「昨晩はどうも〇〇のあたりがやられたらしいですよ」等と近所で被害状況が飛び交う。

毎晩のようにラジオからB29の動静が伝えられ、サイレンと高射砲の轟き、空爆の響き、そして遠くの街が赤く染まる――というのがこの年の「日常」であった。疎開する者も多かったが、そのつてがない人間は東京に残る。

先日も書いたが、日本人は正常化バイアスが強いのか、それとも人間というのが、こういう状況にすぐ慣れてしまうものなのか。

銭湯では「先日のは、驚きましたなあ」とか、「昨晩はもう、うるそうでかなわんですなあ」とかのん気な風呂談義が行われている。けたたましい空襲警報の中でも平気で寝ていられるようになった。

――山田風太郎の、こういう極限状況での人間心理の観察眼も興味深い。

彼は、若干23歳という年代から既に、どこかこういう状況を批評家のように客観的に観察する術を持っていたようである。

戦時中なのに徴兵を免れて、戦争というものを一般庶民という立場で傍から眺めていた、というだけではない、本当に「当事者」としてではなく「傍観者」然とした観察がなされるのである。

勿論、全くの無感動、無感情などというわけではない。

自分の街が空爆されれば慌てふためいて逃げるし、政府がふざけた判断をすれば激高するし、友人らと酒を飲んで気炎を上げるなんて若者らしい事もちゃんとしていたようである。

だが、それでも彼は当時であってもどこか同級生らとは違った若者離れした性格をしていたというのは伺える。

自分でも、他人からも、偏屈、皮肉屋、怜悧、ニヒリストといった印象を持ち、持たれていたようである。

「神はいない」や「人間は虫ケラや虱と同じ性質で、子孫を遺す他に人生の意味はない」といった記述にその性格が象徴されていると思われる。

そんな論理的であり、博識であり、怜悧な観察眼を持っていた山田誠也青年であっても、戦時中は日本の勝利を願い、天皇を敬愛し、この戦争に負けるくらいだったら日本人全員一人でも米国人に食らいついて玉砕すべきだ!といった過激な軍国思想を刷り込まれていたのである。

山田風太郎本人も「あとがき」にて「昭和二十年以前の『歳月と教育』の恐ろしさもさることながら、それ以後の『歳月と教育』の恐ろしさよ、日本人そのものがあの当時は今の日本人とは別の日本人であったのだ」と漏らしているほどである。

これほど頭が良いのに、山田誠也青年は人権意識も民主主義思想も教えられる事なく、知らぬままに23歳まで育ってきていたのだ。

われわれはいわゆる「骨の髄まで軍国主義的教育を叩きこまれた」青年である。或る方面に対する神秘の霧を目の前に張り渡され、これを吹き払われるのは一種肉体的苦痛をすらおぼえるようになっている。(本書12月5日の記述より)

アメリカに降伏したら、即刻民主主義万歳を叫んでいた大人たちを遠巻きに眺めて、山田青年は民主主義も共産主義もどういうものかまだ判断がつかない、と嘆くのである。

自分自身は軍国教育、愛国思想しか経験していないし、民主主義などというものを詳しく知りもしない。だから、判断がつかないというのだ。

これが「教育」なのだ。

自分は、過去、すべての友人にくらべて、ものの考え方が自由で、柔軟で、不偏で、相対的には広いと、こう考えていた。が、さて思想の自由。言論の自由、何をいってもよろしいとなると、自らも如何ともする能わざる一つの偏った観念が無底深く植え付けられていて、自分がそれに縛り付けられていることを痛感する。(本書9月19日の記述より)

この「昭和20年の記録」の貴重さというのは、こういった一国がその政治思想を国民全員からして根底から覆されねばならなかったという事態をリアルタイムに記録している、という点からも言える事であろう。

国民全員が信じて推進してきた(という状況自体が、既にもう現代とはかけ離れているが)観念が、8月15日の玉音放送を境に強制的にひっくり返されてしまった。――人間の固定観念が強制的に覆される瞬間を目撃していたのだ。

その時、人間はどんな反応を示すのか? どんな人間模様があらわれるのか?

これほど劇的な場面が、歴史上そうそう起こりえるのだろうか? 本書は、そのような異常な歴史的状況に立ち会った、稀有な「傍観者」の、稀有な記録なのである。

◆◆◆

「わが邦人は利害に明にして理義に暗し。事に従う事を好みて考えうる事を好まず。それただ考えうる事を好まず。故に天下の最も明白なる道理にして、これを放過して曾て怪しまず」――中江兆民『一年有半』より

これは『戦中派不戦日記』にて若かりし頃の山田青年が7月18日の日記に引き写している記述の孫引きなのだが、この後にも中江兆民の言葉は次の様に続いている。

「永年封建制度を甘受し、士人の跋扈に任じていわゆる切り捨て御免の暴に遭うも、曾て抗争する事をなさざりしゆえんのもの、まさにそれ考えうる事なきに座するのみ。それただ考えうる事を好まず、故におよそそのなす所、浅薄にして十二分の処所に透徹する事能わず。今後に要するところは豪傑的な偉人よりも哲学的偉人を得るにあり」――中江兆民『一年有半』より

「わが邦には、口の人、手の人多くして脳の人寡し」――中江兆民『一年有半』より

――と言った言葉を引用して記述している。

要するに、中江兆民の言っている事は「われわれ日本人は封建主義の時代のように上から命令された事にただただ何も考えずに従ってきたために、自ら考えるという事をしてこなかった」と批判しているのである。

「わが邦には、口の人、手の人多くして脳の人寡し」などというのも、非常に痛烈な日本人批判である。

『戦中派不戦日記』を書いた山田青年も、この兆民を引用しているくらいだから、このロジックや理屈を軽視してしまう日本人の欠点を幾度も強調している。

日本をこの大危局に追い込んだのは青白き理屈屋にあらず、理屈を頭から食わず嫌いにする車屋的人夫的連中なり。日本人はもう少し理屈っぽくならねばならず、全体としてその理屈の量と質がレベルをあげて、物事の解剖、総合、批判などがお互いに理屈とは感じられなくなるまでにならねばならぬと痛感しきりなり。かかる習慣が長き歴史の間に科学精神を養うなり。今となってあわてて「天才教育」などやるは無益無意味にしてばかげた事なり。(本書7月2日の記述より)

これはぼくも全くその通りと思うし、それだけではなく、現代においてさえ日本は未だこういった「理屈」の量とレベルが低いまま軽視されているという状況が変わっていない事に「痛感しきりなり」と思ってしまう。

それが極まって、現在の「反知性主義」的な政府運営がまかり通っているとは思えないか。

中江兆民の昔からこういった「事に従う事を好みて考えうる事を好まず」的な人物が批判されているという事は、これはどうも単なる特殊な時期的状況的な特質なのではなく、何かしらもっと根深い日本人の特質なのではないかとさえ思えてしまうのである。

◆◆◆

血みどろになって飢餓と爆撃の中に黙々と新聞を信じて戦っている国民の哀れむべきかな。ソ連の仲裁が実現出来たらそれは好都合であろう。しかしソ連はほんの二、三年前まで日本の仮想敵ではなかったのか。日本はソ連の敵ドイツの同盟国であり、ソ連の同盟国米英の敵ではなかったのか。(『戦中派不戦日記』8/10より)

これは終戦直前の昭和20年、ソ連政府の発表した次のような宣言に、当時23歳だった山田青年が衝撃を受けた時の記述である――

「日本は米、英、重慶の降伏勧告を拒絶した。これによって、日本がソビエトに極東戦争の仲裁を依頼した事の誠意が疑われる。このゆえにソビエトは、侵略国たる日本を世界平和のために攻撃する」

ソ連のこの理屈は現代から見ても奇妙なものだし、当時の山田青年も「ソ連のいいぐさは、強引で卑怯な三百代言的言葉のあやに過ぎない」と書いている。

しかし、山田青年や当時の庶民が衝撃を受けたのは「日本がソビエトに極東戦争の仲裁を依頼した」という事実である。これは当然、怒りもするだろう。

何しろ「生きて虜囚の辱めを受けるべからず」と――捕虜になるくらいなら死ね、と指導してきた軍部や政府が、その舌も乾かぬうちに、国民には言わぬままコッソリとソ連に仲裁を申し込んだわけである。

戦時中日本の新聞は、アメリカに頼った中国の蒋介石を「蒋政権、米に泣訴」などと書いて馬鹿にしてきたそうであるが、山田青年は「その『泣訴』をまさしく今度は日本がやったわけである」と半ばあきれながら書いているのである。

つまり、昭和20年の8月という時期、日本政府がソビエトに泣きついた、というのは日本の国民には知られていて、要するにそれは「日本政府自身が、自分の鼓舞している『必勝』の信念を既に失っている」と国民が気づいてしまったという事なのである。

山田青年が「愕然たらしめた」と言うのも、納得がいこう。

日本政府は、もう戦前からこういった「二枚舌」を弄しており、しかもそれを国民は薄々感づきながらも唯々諾々と従っていたという状況があったのである。

日本政府は、こんな昔から見苦しかったのである。

終戦を迎えた後の政府関係者や軍部の様々な「醜態」というのも、様々に語り継がれている。

『戦中派不戦日記』で紹介されており、本書でも白眉と言うべき衝撃的シーンが12月5日にある。

皇族の梨本宮守正王が戦犯として逮捕令状が出された際「梨本宮、外人記者に語らる」という記事を読んだ山田青年は動揺を隠せない。

梨本宮は「天皇制が維持されるかどうかは国民が決定するであろう」とまるで「他人事」のように言ったのである。

また「自分は戦争とは何の関係もなかったし、政治問題について相談も受けた事はない」と言ったのである。

この陸軍元帥であり、軍事参議官が、である。また、自分は「神官として何もしなかった」と、国家神道についての関与さえも否定したというのである。

終戦後の12月と言えばもう、皇族といえども普通の人間と変わりないと庶民の間では既にわかっていたはずである。

だが、それであってもまだ山田青年ほどの頭のいい青年が「皇族として育ってきたからにはそれなりの高貴な人格を持っているだろう」という考え方を覆されて「愕然とせざるを得ない」とまで言っているのである。

終戦当時、戦争責任を取って自決した軍人と言うのは何人もいたそうである。

だが、軍人にも政治家の中にも、見苦しく命乞いをしたり自分に責任はないと言い切ったりする人物が少なからず存在したというのである。

丸山真男の『超国家主義の論理と心理』には、極東裁判において、当時の役人や政治家が見苦しく互いに責任を擦り付け合っている様を見て、連合国軍側の裁判関係者らは唖然としたと書かれている。

計画の立案者が「自分は計画立案をしましたが、自分に裁可を下す権限はなく、全ては上司の許可にかかっています」と言えば、その上司は「自分は下から上がってきた提案に判子を押すだけであって、実際に内容を決定して組織内の根回しをして準備してきたのは担当者らです。自分は担当者らほどの専門的な話は分からないので、裁可を下すだけの存在です」と自分の主体性を否定するのである。

『戦中派不戦日記』に、当時の役人に対してクレームをつけても責任者が曖昧で暖簾に腕押しといった状況に、当時の山田青年がそうとうイライラさせられていた様子が描かれている。

こういったように、政府の地位ある人々が責任の所在をあいまいにして、責任を取りたがらない、または責任を擦り付け合うという性格は、昔の日本政府も現在の日本政府も大して変わっておらず、これは果たして日本人の特徴なのか、それとも政府役人の組織的な伝統であるのか、とますます首をかしげてしまうのである。

◆◆◆

さて、以下の各節は余談となってしまうが……。

「朝の電車で車掌にどなりつけられたる役人は、役所にて部下にどなる。しかりつけられたる小役人は、配給所の係員を叱りとばす。叱りとばされたる係員は商人にイヤミをいう。イヤミをいわれたる商人は客に対してげんつくをくわす。かくて日本に不機嫌と不親切と不平とイヤミ充満す」山田風太郎『戦中派不戦日記』P.71

山風はこれを日本人の滑稽な特徴として描き出しているわけだけれども、ぼくは学生時代このストレスの流れを称して「ストレス・フロー」と名付けていた。

目上の人間――上司や親や先輩に叱られたストレスは、自分よりも目下と思っている人間にぶつけてストレスを発散する。

ストレスをぶつけられた人間はまた同じように、目下の人間にぶつけてストレスを晴らす……と言ったように、日本人はストレスを爆弾リレーのように目下に目下に、と流していく(しかし、他人にぶつける事でストレスは"全て"発散されるわけではないので、各人にストレスはある程度残されていく――というのが山風の「日本に不機嫌と不親切と不平とイヤミ充満す」になる理由なのだろうと思う)。

ぼくの家族などはこの手の「ストレスの爆弾リレー」をする人間ばかりだったので、家中のストレスが最終的に末っ子だったぼくの元に流れ集まってくるという仕組みをつぶさに観察してきた。

これは家族だけの話ではなく、学校の部活でも何かの委員会の集まりでも会社組織でも……と、一つや二つならず今まで幾つも同様のストレスフローを観察してきたために、今ではこれは日本的な組織の在り方なんではないかと思っている。

因みにこのストレスフローは必ずしも最終的に組織の末端に流れ着くわけではない。

後輩のためを思って自分でこのストレスの流れをせき止めようとするお人よしがどんな組織にも何人かはいて、そういった人間が今の時代、心を病んでリタイアしてしまったりするのである。

心なしか、そういうタイプの人間がロスジェネ世代に多いと思うのは気のせいか。しかし、どこまでも報われない世代である。

◆◆◆

「神はない。少なくとも弱者に神はない。従って決して神は存在しない」山田風太郎『戦中派不戦日記』P.236

この記述からも明らかなように、どうやら山田風太郎はニーチェで言う所の「受動的なニヒリズム(虚無主義)」を抱えていたようだ。

しばしば、山風の『戦中派不戦日記』にはこのようなニヒリスティックな記述が散見される。神はいない。だから、人間が生きる事に特別な意味などはない。無である、と。

「そもそも人間と言うものは無意味な存在で、もし意味があるとすれば虫ケラや虱と同じでとにかく子孫を遺すためだ。その他に人間の世界の意味はない」――といった記述なども山風のニヒリズムの一端を表している。

こういった茫漠たるニヒリズムは、確かに山風の文学に息づいているようにも思える。

例えば、山風の忍法帖や時代小説では、何の甲斐もなくコロコロと死んでいく人間の模様をしばしば書いている。

その最期は英雄的であったり、あるいは滑稽であったり、あるいは凄然たる地獄絵図だったりする。

山風はどこかそんな人間の死にざまを突き放したような冷徹さで書くのだ。傍観者のごとくだ。

その究極の結実が、山風の一大奇書『人間臨終図鑑』だったのだろう。様々な歴史的人物の臨終の様子を集め、まさに蕭々たる景観だ。

やはり、山風の死生観には、青春時代から医学生時代まで、多感な時期を苛烈な戦争の真っただ中で過ごした影響がくすぶり続けていたのではないかと思う。