【全史】第4章 「永田ラッパ」の終焉と救世主の登場/1969(昭和44)

(1)1969(昭和44)年 救世主現る。永田の要望を受け入れたロッテの事情

1969(昭和44)年1月。重光武雄ロッテ社長は、岸信介元首相に呼び出された。要件の見当はついていた。前年末に「永田を助けてやってくれないか」と毎日大映球団(東京オリオンズ)のスポンサーとしての支援を幾度となく要請されていたが、重光は断りを入れていたからだ。

部屋に入ると、この日は永田雅一も同席していた。

「重光さん、頼むよ、頼むよ」

「野球はよく知らないから駄目です」

こんな押し問答が何度か繰り返されたが、重光はこれまでと同様、断りを入れる。しかし、後がない永田は必死だった。重光は後年「永田さんが『頼むよ』と言って、僕の腕を離さないんだ」と苦笑して振り返ったほどだった。

「君、アメリカのリグレーだって、宣伝で大きくなったじゃないか」

岸の入れ知恵だったのか、この席にいた3人が鬼籍となっている今では分からないが、「リグレー」は永田が用意していた「最後の口説き文句」だった。

ロッテはこの時、飛ぶ鳥を落とす勢いの製菓メーカーだった。1961(昭和36)年にガム製造販売日本一となり、チョコレート製造も開始し、キャンディーやビスケットの製造も視野に入れた総合製菓メーカーへの転換を図り、老舗の明治製菓、森永製菓に迫る勢いを見せていた。

重光は、世界最大のガムメーカー、アメリカのリグレー社(ウィリアム・リグレー・ジュニア・カンパニー)を目指し、『日本のリグレー』になることを誓い、超えることを目標にしていると公言していた。そのリグレーは、アメリカ大リーグの人気球団「シカゴ・カブス」のオーナーであり、本拠地である「リグレーフィールド」は創業家の名を冠したものである。

隣では、大恩のある岸も「オリオンズを頼む」と頭を下げていた。状況は「断る事が出来ない」雰囲気になっていた。重光は「社内に持ち帰って検討します」と答えたが、この時、すでに腹を決めた様だった。

ロッテ社内では、反対の嵐だった。「『菓子メーカーにとっては巨人ファンも阪神ファンも同じお客様です。そこでわざわざ球団を持てば、お客様からはそっぽを向かれるます』と言われた時は、最もだと思いましたよ」と重光はこの時の社内の様子を語っている。

しかし、重光は社内の反対を押し切り、永田の条件を全面的に飲み込んでのオリオンズの支援を決めた。オーナーは永田のまま「ロッテオリオンズ」が誕生した。

これは私見であるが、重光が承知したのは、政治的な背景を踏まえて時系列を並べると、大恩ある岸への恩返しだったのではないかと思っている。永田が用意したリグレーという「口説き文句」にも、これから記す、政治的な意味も含まれていたのではないかと思えるのだ。

戦後の混乱期、進駐軍は子どもたちにお菓子を配ったが、その中にガムも入っていた。「ガムをかむ」という習慣が日本人には無かったが、これをきっかけに日本人は「ガムの味」を覚えた。ガムの製造は比較的容易だったために、多くの企業が参入した。多い時には300~400社あったのではないかと言われている。そんな中でガムの製造を始めた重光は、『応用工業』の専門知識を持っていたこともあり、研究を重ね、材料や製法へのこだわりをガム製造に生かしていく。中には見よう見真似の粗悪品や食中毒を起こす衛生的に問題のあるガムも多数出回っていたため、ロッテのガムに人気が集まるのは当然だった。ガム製造会社が淘汰されていく中、ロッテはガムメーカーのナンバーワンとなっていった。

そこに、販売網も構築し、さらに総合菓子メーカーを目指すロッテに大きな壁が立ちはだかった。1961(昭和36)年から始まった日米間の通商や経済協力問題などを討議する「経済関係閣僚の日米貿易経済合同委員会」である。その中で、1968(昭和43)年12月の「チューインガムの自由化」が検討されていた。リグレーが日本市場を狙っていることは明らかだった。当時の日米関係から状況的に阻止することは不可能である。ならば、上陸を延期させて時間を稼ぎ、その間に砂糖などの原材料の関税を下げるなどして競争条件を整えることが製菓業界の望みだった。特に、ガムがターゲットになっていただけに、ロッテとっては死活問題だった。そのために政治家への働きかけは必須だった。

結局、リグレーの上陸は2年ほど延期された。加えてガムの輸入関税は35%と決まり、結果としてリグレーの上陸阻止に成功した。まさしく政治家への働きかけが成功したのだった。この時、岸の命を受け、省庁間の調整で動いていたのが、岸の秘書で岸総理時代に総理大臣秘書官を務めた中村長芳である。そのため、中村は製菓業界では大恩ある存在だった。

重光はスポンサーという立場でプロ野球界に参入することになったが、多くの企業が逃げた永田の出した条件(下記に記述)を全て受け、現場を仕切る「副オーナー」として、その中村を受け入れたのも納得出来るのだ。

この時、全く違う世界から、プロ野球という世界に飛び込んだ中村が、4年後、パ・リーグを救うことになるのだから不思議なものである。

かくて1月18日、永田、重光、岸が出席して業務提携締結の発表会見を行った。その席上で契約内容も明らかにした。

1)チーム名をロッテオリオンズとして、PR活動など一切を協力する。

2)ロッテは以後5年間、毎年7,000万円を融資する。

3)2以外に5億円を5年間無利子で融資する。

4)ロッテは一切球団の人事、経営面にタッチしない。

5)契約期間は5年とする。

重光は「もちろん社内では反対意見がありましたよ。しかし、カネを出すかわりロッテは球団を宣伝に使えるし、全国の大映の映画館でロッテ製品を売ってもらう。球団の役員に私がならないのは私が多忙なせいと、一方では永田さんの“くちばしをはさんでもらいたくない”という意向を尊重したから」。

「お付き合い」(重光)で始まった「ロッテオリオンズ」の歴史。重光自身「長く球団を持っているつもりはない」と語っていた。しかし、昭和から平成、令和と時代は流れ、今ではパ・リーグ6球団の中で一番長い親会社となった。この時、まさかこんなに長期になるとは、誰も思っていなかった。

(2)1969(昭和44)年 終盤のスタンドが湧いた、背番号88

「良い友人、先輩に恵まれていて私は幸せ者だ。友情に報いるにはロッテオリオンズが優勝に向かってまい進すること以外にない。私は物心両面で余裕が出来た。これまで以上にチームの強化に尽くす」。ロッテというスポンサーを得て、久しぶりに「永田ラッパ」が響いた。各所から「この期に及んでも野球か…」と冷めた声も聞こえていたが、永田は水を得た魚のように動いた。

ロッテオリオンズ1年目となった1969(昭和44)年、前年8年ぶりにAクラスの3位に食い込み、チーム力が上昇気配だったことも永田ラッパが轟いた要因だった。ドラフト1位で近畿大学の有藤通世を獲得。

1番・池辺巌

2番・山崎裕之

3番・ロペス

4番。アルトマン

5番・榎本喜八

6番・有藤と続く打線は厚みを増した。投手陣もベテランエース小山正明を中心に5年目の成田文男、4年目の木樽正明、3年目の八木沢壮六と若手が頭角を現してきていた。永田が胸を躍らすのも当然だった。

この頃、私は小学1年生。初めてファンとなった選手が現れた。

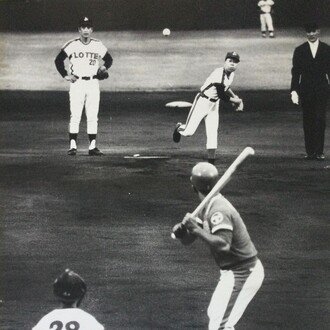

東京球場のスタンドが、試合終盤になると何となく浮ついてくるのが子どもにも分かった。ロッテの攻撃になると、誰か出塁しないか、ウキウキしながらグラウンドを見つめる。そんな雰囲気を察してか、背番号88がベンチの横に出て屈伸運動を始める。その姿にスタンドがざわつく。そしてヒットで出塁すると、濃人渉監督がベンチを出て交代を告げる。「一塁ランナーアルトマンに代わり、代走飯島、背番号88」。スタンドのボルテージが最高潮に達する。代走専門選手、飯島秀雄の登場だ。スタンドは「飯島コール」一色になった。

父が運動具店の友人から、行先の無くなった子ども用のユニホームがあると聞いて私に言った。「ネームは何にする?」という質問に迷わず答えた。「胸は「LOTTE」で背番号は「88」!」。私の記憶の中で、初めてファンになった選手だった。カクテル光線に光る緑の芝生の中で、終盤に登場して、颯爽と盗塁を決める姿に憧れたことを覚えている。今考えると、盗塁に成功した数が少なかったので、一番最初に見た成功した姿が鮮烈だったのだと思う。

永田は話題作りが得意だった。大映所属の看板俳優に長谷川一夫という看板俳優がいたが、「同姓同名」の高校生がいると聞くと「縁がある」と入団させた。期待の新人俳優の芸名に、当時の主力だった田宮謙次郎にあやかって「田宮二郎」と名付けたりした。もちろん、話題になることを見越してのことだが、永田には確固たる自信があってやったことである。長谷川一夫は、スカウトがリストアップした中に入っていたから力はあった選手で、いぶし銀と呼ばれた選手となり18年間現役を送った。田宮二郎もトップスターとなった。

東京五輪100メートルで日本人選手唯一準決勝に進んだ、飯島秀雄の入団も話題が先行したが、永田は「盗塁王」を本気で期待していた。その目標の盗塁数が「88」だった。永田は「100メートルを10秒台で走れるのだから、ベース間を走ることなど雑作ない」と期待を口にしていた。

ちなみに私は飯島が東京五輪の短距離のスペシャリストだったことを知らなかった。あくまでも、足の速い代走のスペシャリスト、背番号88の選手という認識だった。高学年になり、東京五輪の資料で飯島を見つけた時、一瞬、つながらなくて、入団の経緯を知って驚いた。

しかし、現実は厳しいものだった。69(S44)年は何回も故障を起こし離脱して盗塁数10で盗塁失敗8。翌70(S45)年は故障回数は減ったものの盗塁数12で盗塁失敗9、3年目はシーズンのほとんどを二軍で過ごし盗塁数は1だった。東京大学のスポーツ分析の教授は「陸上は耳で聞いてスタートするが、野球は目で確認してスタートする。この違いは如何ともしがたい」と分析した。

ただ、チームへの貢献はあった。飯島を塁に置いた時の通算チーム打率は.424と4割を超えた。出塁率は.491とさらに跳ねあがった(151打数64安打、8本塁打、四死球20)。そして何より、試合終盤の盛り上がりは、明らかに観客動員にもつながった。前年の360,500人から415,300人と上昇したのだ。負け試合でも、試合途中で帰路につく観客が減っていた。

後年、楽天監督時代の野村克也氏に飯島のことを聞いたことがある。

「出てきたら燃えたわ、刺したらニュースになる(笑)。でも、走らんのだよなかなか。走り出したら速かったが技術はなかった。スタートのタイミングもスライディングも。けん制するたびにリードが小さくなるから、2~3度けん制したら動けなかった。『走っても刺せるから大丈夫だ』ってピッチャーには言ったが、みんな気にしてたなあ」。

その飯島にプロ初の盗塁を許した捕手は野村氏だった(投手は合田栄蔵)。その事を振ると

「焦ったんや。大暴投や」と笑っていた。

この年、オリオンズは新人の有藤が開幕から三塁を守り、打率.285、21本塁打で新人王を獲得した。「ロッテは10年、三塁は大丈夫」と評価した評論家もいた。投手陣は小山が11勝と復活し、成田が22勝、4年目の木樽が救援で15勝をマークして最優秀防御率を獲得。2年目の村田兆治も粗削りながら、先発で6勝を挙げるなど投手陣も安定感を見せ始めた。結局、前半が勝率5割だったことが響き、8月に8連勝、9月に9連勝と追い上げたが届かず3位に終わった。ただ、首位阪急とは5.5ゲーム差と、さらに上昇気配を見せたシーズンとなった。

そして、いよいよ永田の人生最良の日が翌1970(昭和45)年に訪れる。それとともに終焉の時も目前に迫っていた。

(3)1970(昭和45)年 人生最高の日「ファンが胴上げ」と「落日の日」

その日、地下鉄・三ノ輪駅から地上に出て三ノ輪商店街を歩くと、いつもの何倍もの人が歩いていた。その人の波はいつもと違い、東京球場へとつながっている。普段は試合開始の30分ほど前、ちょうどグラウンドでシートノックの時間に球場に着くが、この時は混雑を見越して父と1時間ほど前に東京球場に着いた。父の手に引かれ、1階のコンコースに着いたが、すでに1階席は満席。誘導に従って初めて「2階席」に座った。まだ2階にはあまり人が流れておらず、ネット裏寄りの一塁側の前列に座った。2階とはいえ、憧れの「赤い席」に座ったことが嬉しかった。東京球場で2階席から試合を見るのは、この時が最初で最後だった。

1970(昭和45)年10月7日水曜日のことである。今でも忘れられない、私の記憶にある唯一の満員の東京球場の思い出である。平日なので球場に行く予定はなかったが、昼に父から電話が入り、父が見に行きたいからと急遽行くことになった。

ここから先は

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?