芸術の秋に観る ふたりの「書の神」

暑さも落ち着き、一雨一雨に秋の深まりを感じる季節となりました。

今年は酷暑だったこともあり境内のイチョウが色づくのはもう少し先、黄金色の境内になるのは12月の初旬くらいでしょうか。

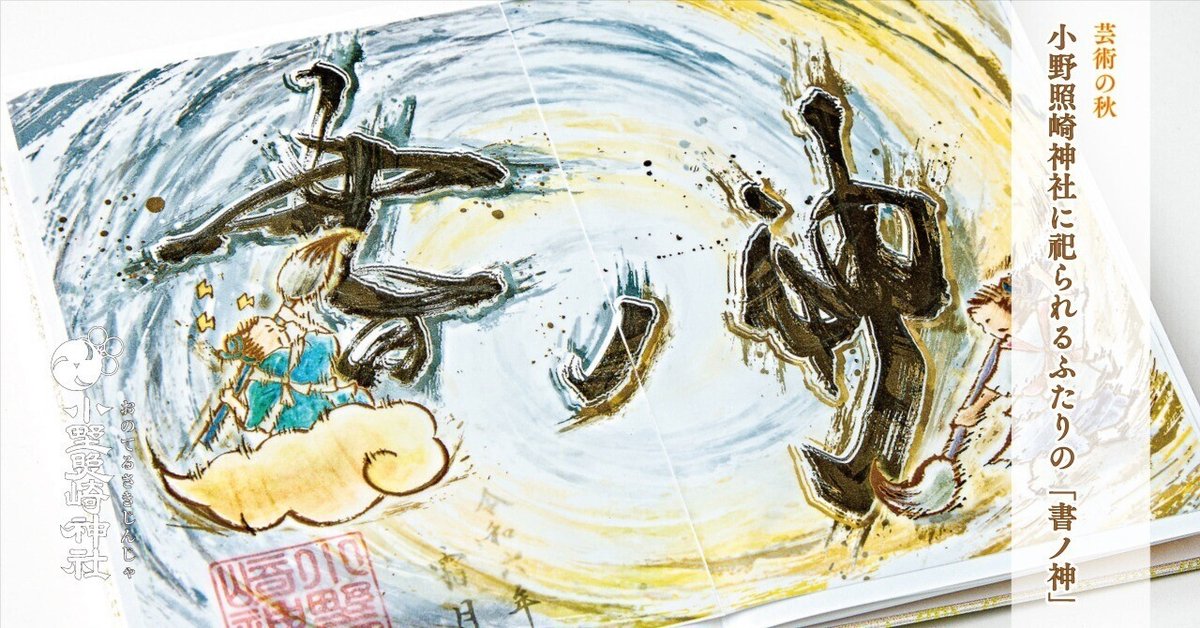

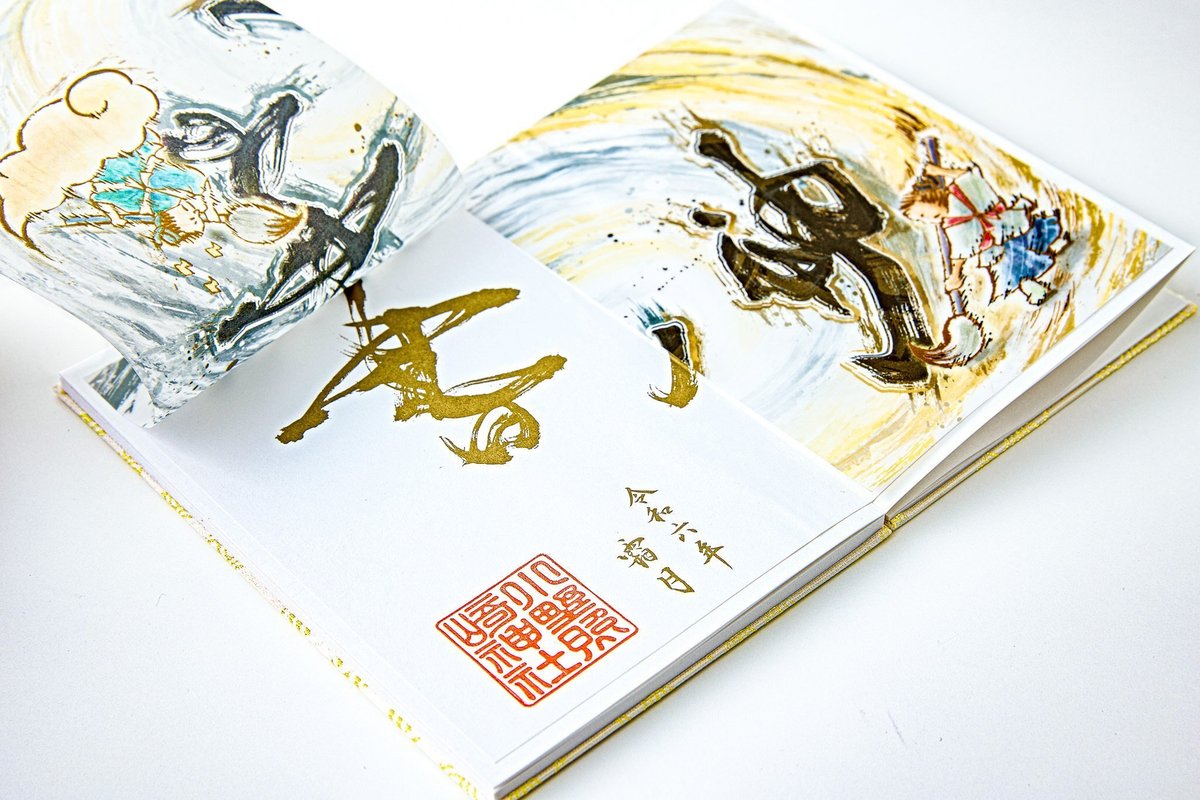

◆「書ノ神」特別御朱印

当社、小野照崎神社の御祭神である小野篁卿、御配神としてお祀りをしております菅原道真公は、ともに平安時代に実在した人物であり、「書の神」と称えられるような才能あふれた神様です。

この躍動する「書ノ神」という文字を書き上げるのは、篁卿と道真公。

その力強さと繊細さが共存する美しい筆の動きからは、書道への深い理解と敬意が伺えます…✨

◆ふたりの「書の神」

御祭神の小野篁卿は、平安初期の政治家であると同時に、絵画・和歌・漢詩・文才に優れ、狩野派をもって「その絵は神に至る」と言わしめた「芸術・芸能の神様」です。

御孫に和様の書の礎を築いた書の三蹟「書道の神」と称えられる小野道風がおりますが、自身も楷書・草書を巧みに納め、後の書法を学ぶものは篁卿の書跡を手本にしたという優れた書家であったことが六国史に記されています。

「学問の神」として広く知られる御配神 菅原道真公は、学者としての活躍はもちろんのこと、文人の家に生まれながらも右大臣まで登り詰め、類まれなる功績を残した辣腕の政治家でもありました。

同時に、書の道でも「三聖」と称される程の才を示し、多くの詩歌を残した歌人でもありました。

没後にはその御遺徳から、朝廷より「天満大自在天神」の神号を授けられ、江戸時代には寺子屋で『学問の神・書道の神』として天神様(道真公)が祀られるなど、庶民の間でも広く崇敬されました。

◆連綿と続く書の道

また、日本の書道史を体系的に論じた初の書物『入木抄』には、

「聖廟以後野道風相続す。此の両賢は筆体相似たり」

と記され、道真公の書法は小野道風に受け継がれたとされています。

小野道風は小野篁卿の孫であり、和様の書の基礎を築いた「三蹟」の一人。

すなわち、平安時代初期に書法を示した篁卿から道真公、そして御孫の道風へと書の道は紡がれ、連綿と続く美意識の継承の中で日本の書道は開かれ、現代まで磨かれてきたのです。

"字は心の鏡"とも言われますが、たまには筆を手に取ってみたり、お気に入りのペンで姿勢を正して心を整え、ゆっくり丁寧に字を書く機会をお作り頂いて、日常の中でも心を磨く、心豊かに日々をお過ごしいただく一助にしていただければ幸いです♪