タイムアタック!彫った瞬間、即融ける!真夏の氷彫刻大会!

科博や動物園、美術館などが並ぶ東京の文化中心地、上野公園の「上野公園さくら通り」にてNPO法人日本氷彫刻会主催の真夏の氷彫刻大会「第52回全国氷彫刻展夏季大会」が先月行われました!

本イベントにも小野田商店が微力ながら協力させて頂きました。

この真夏の氷彫刻イベントは、2019年以来の4年ぶりの開催となりました。

全国から選考を勝ち抜いてきた、ホテルマンなどを中心とした氷彫刻の職人が80人も集い、日頃磨いてきた技を披露します。

冬季の「明治神宮奉納全国氷彫刻展」と同じように優勝者の選出もあるのですが、美術鑑賞イベントとしての面も強い前者よりも更に競技イベントとしての側面が強いといえる特徴があります。

このイベントは僅か70分という制限時間の中で事前に提出したデザインへと、氷柱を氷彫刻へ仕上げねばならないタイムアタック競技でもあります。

つまり、事前に提出するデザインは70分という限られた時間の中で現実的に作ることのできるものでなければならず、かといってあまりに簡単で再現が容易なデザインにしてしまうと、複雑な作品と比べて見劣りしてしまうので一端一長です。

氷という素材は気温や日射などのコンディションに極めて影響されやすいため、事前に練習で70分以内に彫れた作品が、本番でもトラブル無しに同じように作ることができるかはわかりません。

従ってこの氷彫刻大会、デザインを決める時点で競技は既に始まっているといえます。

さて、今年の大会開催日だった7月9日の東京は特に暑く、最高気温は33℃にもなりました。(ちなみに那覇は33.5℃でした…沖縄と変わらない!)

幸い少し曇っていて、39℃に達することもあった2023年東京灼熱地獄としてはまぁマシなほうの日でしたが、この暑さは間違えなく大会の難易度をより上げました。

会場には涼を取るための氷柱も置かれており、地獄の蒸し暑さにささやかに抵抗していました…。

さて、こんな暑さの中でも開始前から多くの観客が集まっており、さらに競技が始まるとさくら通りを通りかかっていた方々も足を止めて氷彫刻に見入っていました。

大会開始の号令と共に総勢80名の参加者が、豪快にに氷片を散らしながらダイナミックに作品を仕上げていきました!

しかしこの大会ではケガキ(彫る部分をマーキングする作業)をしている暇などないので、ぶっつけ本番の削り出しになります!

この暑さでは繊細過ぎるデザインはすぐに融け消えてしまう厳しさがあります。

あっという間の70分で作品が仕上がっていきましたが、猛暑によって70分の制限時間もぬるいほどの早さで氷が緩んでいき、競技中にも作品の一部が取れてしまい、急いで補修する姿がよく見られました。

今回の大会では80作品もの氷彫刻が仕上がることとなりましたが、そのうち6作品も鷲のモチーフがありました。

鮭を掴もうと急降下する鷲と、鷲掴みにされた鮭のデザインです。

構図はそれぞれ異なっており、鷲だけのものもあれば、逆に鮭に焦点を当てたデザインもあります。

このデザイン、氷彫刻の世界では流行なのでしょうか?

実のところ氷彫刻のモチーフとして、鷲と鮭は氷彫刻の技能練習における定番デザインの一つなんです!

スタンダードなモチーフだからこそ、より職人ごとの技能の差やデザインのアレンジが試されるともいえます。氷彫刻を鑑賞するときには、鷲と鮭のデザインがあればそれを注目して見ると、職人の個性がわかって面白いです。

さて今回の作品、広報担当として個人的に好きだったのがこの「ライオン(藤原康二様)」という作品です。

ライオンのモチーフは氷彫刻でよく用いられるのですが、ライオンの顔をエンブレム的に図案化しているようなデザインは斬新で、かつ非常にカッコいいと感じました。

もう一つ個人的にお気に入りの作品が「ハチの巣発見!(末岡洋二様)」。

暑さで氷が融けて滴る水が、まるでクマが垂れてくる蜜を飲んでいるようなミラクルな光景を作り出していました。

もしかしてこれは、この暑さで氷が融けて水が滴ることを想定した上での計画的演出なのでしょうか?

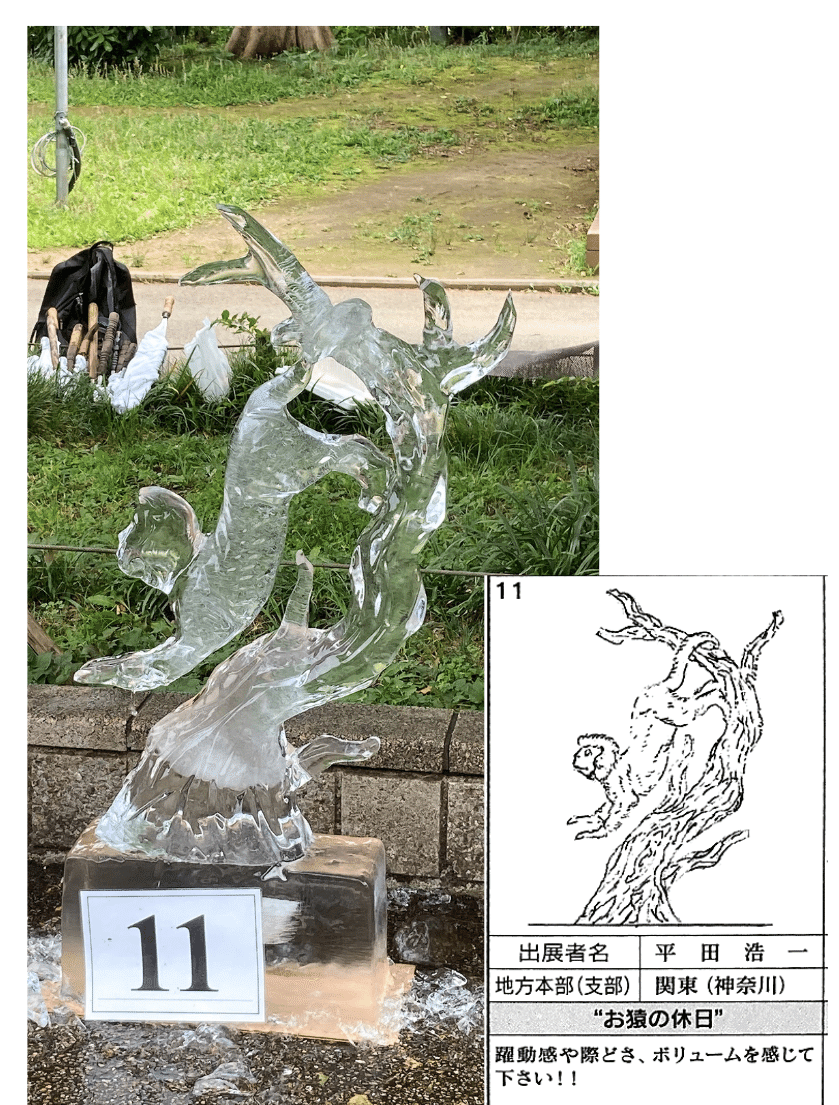

さて、80もの作品、全て紹介しきることができないのが残念ですが、どれも魅力的な作品ばかりでした。その中で数多くの見事な氷彫刻に勝ち抜き、本大会で優勝に輝いたのは「お猿の休日(平田浩二様)」です。

70分の制限時間内、それも猛暑の中で作られたとは思えない見事なディテールです。

猿が尻尾と足の部分だけで木と接続し、ぶら下がっているような際どいバランスのデザインであり、氷が融けゆく中でこのような造形を手掛けたというのはまさに驚嘆です。

この作品はよく見ると、猿の毛並みの質感まで表現されています。

繰り返しますがこの日は曇りといえど33℃の真夏日でした。

リアルタイムで氷が融けていく中で作られたことが改めて信じられません。

さて、大会が終わるころには、会場に置かれた涼を取るための氷柱に奇妙な変化が起きていました。

まるで表面に網目のような、謎めいたヒビが入っています。

これは「キャンドルアイス現象」と呼ばれる現象です。

氷を構成する一つ一つの氷の結晶の粒が大きい、透明度の高い天然氷や純氷でのみ起きる現象で、最終的にはヒビ割れに沿ってキャンドルのような一つの単結晶まで崩すことが可能です。

小野田の超純氷®にもこのような現象が起きることで、網目のような模様がなぜか現れて気持ち悪い、という意見を頂くことがあります。

しかし、このキャンドルアイス現象の発生は透明度が高く不純物の少ない氷でしか、なかなか観察されないので「純氷である証拠」ともいえます。

キャンドルアイス現象は、純氷を3時間半ほど日光に晒さないとはっきりわかるまで進行しないのですが、この日はもっと短い間でこの現象が起きたことになります。

つまり、それだけ氷にとって過酷な環境だったということで実際、完成から一時間もしないうちに崩れていった作品もありました。

夏の暑さだけでなく途中から小雨が降り出すなど、過酷なコンディションの中で行われた大会となり、完成しながら融けていく作品は本当に一瞬の輝きと呼ぶに相応しいものでした。

この状況で作品を仕上げた職人の方々には、改めて畏敬の念を抱きます。

来年も引き続き、本大会に協力させて頂きたいと思います!