食用油と健康の逆説 IX:飽和脂肪酸は悪玉なのか?

これまでに植物油、特に多価不飽和脂肪酸に関する記事を紹介してきました。

今回はその対極とも言える悪玉説のもとになった飽和脂肪酸について紹介していきます。

難しい内容を含みますが、重要な現象ですのでみていきましょう。

飽和脂肪酸は悪玉?

各国では、飽和脂肪酸と心臓病の因果関係を証明するべく、1960年代から1970年代にかけて、大規模なランダム化比較臨床試験(RCT)を実施しました。

試験に参加した人数は約67,000人。更に観察研究を含めると約40万人を研究しています。しかし、いずれも飽和脂肪酸と心臓病との因果関係は証明できませんでした。[1][2][3][4]

UK Biobankの約195,000人の追跡調査でも、飽和脂肪酸の摂取が心血管疾患(Cardiovascular disease :CVD)の発症と関連する証拠が見出せませんでした。

対象的に飽和脂肪酸を不飽和脂肪酸に置き換えると、CVDのリスクが増加しました。[5]

一般的には、飽和脂肪酸を多価不飽和脂肪酸(PUFA)に置き換えると、アテローム性動脈硬化やアテローム形成が予防できるといわれています。

飽和脂肪酸とPUFAとの食事実験後に死亡した被験者を、解剖により検証した研究があります。

結果では、心筋梗塞を発症した人、コレステロールが減少した人、PUFAをたくさん摂取した人、飽和脂肪酸をPUFAに置き換えた人において、いずれもアテローム性動脈硬化とアテローム形成の減少が確認できませんでした。[6][7][8]

つまり、飽和脂肪酸をPUFAに置き換えたとしても、アテローム性動脈硬化やアテローム形成のリスクは低下しませんでした。

1968年の国際アテローム性動脈硬化プロジェクトでは、14カ国の22,000人以上を解剖して動脈のプラークを調べました。

脂肪分の多い動物性食品を大量に摂取している集団、ほとんどベジタリアンである集団、心臓病を多く患っている集団、ほとんど病気のない集団、世界のどの地域でもアテロームの程度は同じであったことが判明しています。[9]

これらの研究からは、動脈壁へのアテロームは自然で避けられない過程であるというのを指摘しています。

脂質仮説は心筋梗塞の原因となる致命的な血栓の傾向を説明することができませんでした。

近年では、2003〜2013年に高所得国3カ国、中所得国11カ国、低所得国4カ国の合計18カ国において、35〜70歳までの135,335人の参加者を平均7.4年追跡したPURE(Prospective Urban Rural Epidemiology)という調査があります。

この調査では、5796人の死亡と4784人の心血管疾患が報告されました。

飽和脂肪酸悪玉説を発表したアンセル・キーズの説が正しければ、飽和脂肪酸の摂取量が多いほど、心臓病になるはずです。

しかしPURE調査の結果では、飽和脂肪酸(SFA)、一価不飽和脂肪酸(MUFA)、多価不飽和脂肪酸(PUFA)の3つについて、

飽和脂肪酸の摂取量が最も多かった群(SFA群)において、有意な差ではありませんでしたが、早死による死亡率が低下していました。

またSFA群は、心血管疾患とその関連死にMUFA群、PUFA群と比べても有意な関連がなかったことが明らかになりました。

次に、飽和脂肪酸の摂取量が最も多かった群は、最も少なかった群に比べて、脳卒中のリスクが有意に低下していました。[10]

更に、乳製品の総摂取量が多いほど、心血管死亡を含む総死亡リスクが低いことも明らかとなりました。[11]

多くの文献をメタ解析した文献では、食事からの飽和脂肪酸の摂取量が多いほど脳卒中リスクが低下し、飽和脂肪酸が1日10g増えるほど、脳卒中発症率が6%ずつ低下することが分かりました。

なお、598,435人が対象になった大規模なメタ解析です。[12]

近年の無作為化試験や観察研究でのメタ解析でも同様に、飽和脂肪酸の減少が心血管疾患と総死亡に及ぼす有害な効果は確認できなかったと発表しています。[13]

ポリネシアのトケラウ人とプカプカ人は、飽和脂肪酸が豊富なココナッツを主食としています。

1日のココナッツからのエネルギーの割合は、トケラウ人は63%、プカプカ人は34%と大量に摂取しています。

コレステロール値はトケラウ人がプカプカ人よりも35〜40mg高いのにも関わらず、血管疾患はトケラウ人もプカプカ人も稀な症状でした。

研究での結論は、飽和脂肪酸の大量摂取が有害であるという証拠はないとしています。[14]

(ココナッツオイルは65%が中鎖飽和脂肪酸で、飽和脂肪酸自体の割合は約90%です。

そしてコレステロールはほぼ含みません。そのため単純に飽和脂肪酸という括りで動物性脂肪とは比較できません。)

マサイ族男性400人の調査でも、1日の総摂取カロリーが3,000kcalで、その内66%が動物性脂肪からのカロリーでした。

マサイ族は肉と牛乳だけの食生活にもかかわらず、動脈硬化ならびに心疾患、冠動脈疾患が無かったことが確かめられています。[15]

栄養学の専門家による論文がいくつも発表されていますが、飽和脂肪酸は心血管系疾患、心血管系死亡率、総死亡率に影響を与えないという結論に達しています。

どうして飽和脂肪酸は悪玉と証明できないのか?

飽和脂肪酸は、様々な病気との因果関係を証明できませんでした。

このことについて、興味深い研究があります。

ミバエを遺伝子操作し、飽和脂肪酸のステアリン酸を合成する能力を失わせました。

その結果、ミバエのミトコンドリアが機能不全となり、断片化してバラバラになってしまいました。しかし、ステアリン酸を与えるとミトコンドリアの断片化と機能が回復しました。[16]

ミトコンドリアの断片化は、パーキンソン病などの神経変性疾患、がん、老化に関連しています。

ステアリン酸はミトコンドリアの機能を制御するシグナル分子であることが分かりました。

飽和脂肪酸のミリスチン酸(C14:0)、パルミチン酸(C16:0)、ステアリン酸(C18:0)は、タンパク質を定位置に固定させるアンカーのはたらきを持っています。

そのため、タンパク質の自由な移動を防いだり、浮き上がらないようにするために安定させる役割があります。

ミバエにステアリン酸を与えると、ミトコンドリアの断片化と機能が回復したのはそのためです。

つまり飽和脂肪酸には、細胞の形状を保ったり、細胞のスイッチとなるタンパク質を適切な位置に配置し、適切にコントロールできるようにする役割があります。

この適切な位置は『脂質ラフト』と呼ばれていて、脂質ラフトには飽和脂肪酸が豊富に含まれています。

反対にPUFAに代表される不飽和脂肪酸が細胞に組み込まれると、細胞のはたらきを低下させてしまいます。

脂肪は摂取することで細胞の材料の一部になります。(リン脂質)

リン脂質が飽和脂肪酸主体か、PUFA主体かで細胞の性質が変わってきます。

一般的な情報では、PUFAは細胞膜の流動性を高めるとされていますが、実際には逆の作用が起こります。

PUFAは過酸化の影響を受けると架橋によってより粘度が高くなり、固体化していきます。コンロにこびり付いた油汚れと同様の現象と考えてみてください。

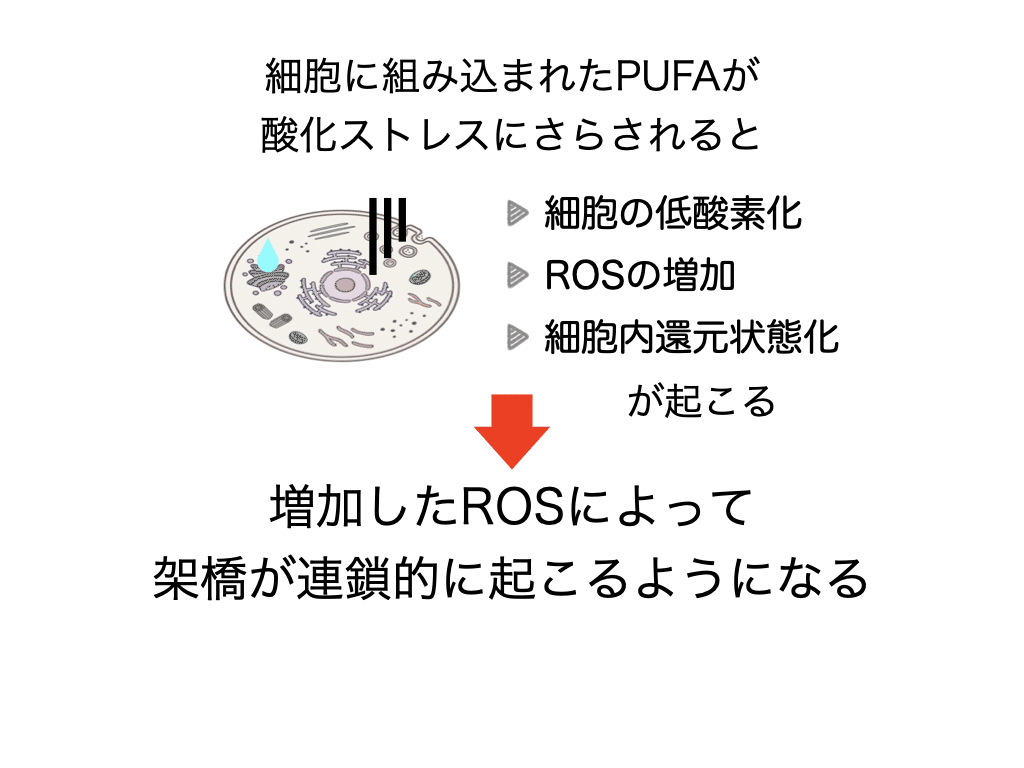

細胞が酸化ストレスにさらされると、リン脂質に組み込まれたPUFAが酸化し、細胞の分子組織を増加させて流動性が低下します。

その結果、細胞間同士の酸素の拡散が低下してしまい、細胞が低酸素化し、ミトコンドリアにおいてエネルギー源の不完全燃焼が起こります。[17]

エネルギー源の不完全燃焼が起こると、フリーラジカルをもつ活性酸素種(ROS: reactive oxygen species)(過酸化水素やハイドロキシラジカル)の増加や水素陽イオン(プロトン)の増加[18]が起こり、さらに連鎖的に不飽和脂肪酸の酸化とタンパク質の架橋と細胞内還元状態(プロトン増加の結果)を招きます。[19][20]

細胞内還元状態とは、細胞内がアルカリ化する現象で、多量のプロトンが濃度勾配にしたがって細胞外に追い出された結果起こります。がん細胞では細胞内還元状態が起こっています。

ROSによって架橋が連鎖的に起こると、トゲのような突起やシワを作り出します(ラメリポディア突起)。こうした突起やシワはがん細胞や変形した赤血球に見られる特徴です。[21][22]

2型糖尿病患者の体内では酸化ストレスによってPUFAがアルデヒドになるため、体内のPUFA濃度が低下していきます。しかし同時に架橋が起こっており、細胞と赤血球の柔軟性が無くなります。

結果、毛細血管の循環が減少し、ブドウ糖輸送体(GLUT)の異常、組織の低酸素化や栄養不足が起こります。[23]

これは、インシュリン抵抗性や壊死、網膜症につながっていることが考えられます。

他にも架橋がおこると、DNAとDNAの結合、DNAとタンパク質の結合、DNAのメチル化、細胞の反り、不規則な細胞境界の形成、異常な細胞収縮、細胞膜の乱れ、タンパク質の凝集、アクチン重合などが起こります。

大変難しく長くなるため今回は割愛させていただきます。

こうしてPUFAの過酸化によって身体の中に変質した細胞が増えることにより、慢性的な炎症が起きていきます。

つまりとても簡単にいうと、体内でPUFAが増えれば増えるほど、PUFAが細胞に組み込まれれば組み込まれるほどに、病気のリスクが高まるということです。

一方で細胞のPUFAが少ない(つまり飽和脂肪酸が多い)と細胞が過酸化から免れて、寿命が延びることが示唆されています。[24]

飽和脂肪酸が病気を引き起こすことが証明できないのは、過酸化による反応が起こらないからだと考えられます。

今回は大変難しい内容となってしまいました。(これでも簡潔に書いていて、もっと複雑です)しかし、身体のメカニズムとしては大変重要になってきます。

人類は、現在のような大量のPUFAを摂取している歴史よりも、主に動物食に含まれている飽和脂肪酸を摂ってきた歴史の方が長いです。

ただし、飽和脂肪酸を摂り過ぎてもランドルサイクルによる代謝異常が起こるので摂取量には気をつけましょう。(一日の摂取カロリーの20%程度が理想です)

つづく

【外部関連記事】

【関連記事】

【参考文献】

[1]Intake of saturated and trans unsaturated fatty acids and risk of all cause mortality, cardiovascular disease, and type 2 diabetes: systematic review and meta-analysis of observational studies.

BMJ, 351 (2015), p. h3978.

[2]Evidence from prospective cohort studies does not support current dietary fat guidelines: a systematic review and meta-analysis.

Br J Sports Med, 51 (2017), pp. 1743-1749.

[3]Re-evaluation of the traditional diet-heart hypothesis: analysis of recovered data from Minnesota Coronary Experiment (1968–73) .

BMJ, 353 (2016), p. i1246.

[4]Meta-analysis of prospective cohort studies evaluating the association of saturated fat with cardiovascular disease.

Am J Clin Nutr, 91 (2010), pp. 535-546.

[5]Associations of fat and carbohydrate intake with cardiovascular disease and mortality: prospective cohort study of UK Biobank participants.

BMJ, 368 (2020), p. m688.

[6]Re-evaluation of the traditional diet-heart hypothesis: Analysis of recovered data from Minnesota Coronary Experiment (1968–1973) BMJ. 2016;353:i1246.

[7]Coronary heart disease, hypercholesterolemia, and atherosclerosis. I. False premises. Exp. Mol. Pathol. 2001;70:103–119.

[8]A Controlled Clinical Trial of a Diet High in Unsaturated Fat in Preventing Complications of Atherosclerosis. Circulation. 1969;40:II-1–II-63.

[9]General findings of the International Atherosclerosis Project

Lab Invest . 1968 May;18(5):498-502.

[10]Associations of fats and carbohydrate intake with cardiovascular disease and mortality in 18 countries from five continents (PURE): A prospective cohort study. Lancet. 2017;390:2050–2062.

[11]Association of dairy intake with cardiovascular disease and mortality in 21 countries from five continents (PURE): A prospective cohort study. Lancet. 2018;392:2288–2297.

[12]Dietary saturated fat intake and risk of stroke: systematic review and dose-response meta-analysis of prospective cohort studies.

Nutr Metab Cardiovasc Dis 2020; 30:179–189.

[13]Saturated fats and health: a reassessment and proposal for food-based recommendations.

J Am Coll Cardiol 2020; 76:844–857.

[14] Cholesterol, coconuts, and diet on Polynesian atolls: a natural experiment: the Pukapuka and Tokelau island studies.

Am J Clin Nutr . 1981 Aug;34(8):1552-61.

[15] Cardiovascular disease in the masai.

J Atheroscler Res . 1964 Jul-Aug:4:289-312.

[16] Regulation of mitochondrial morphology and function by stearoylation of TFR1.

Nature . 2015 Sep 3;525(7567):124-8.

[17]Free-radicals and advanced chemistries involved in cell membrane organization influence oxygen diffusion and pathology treatment.

AIMS Biophys . 2017;4(2):240-283.

[18]How mitochondria produce reactive oxygen species.

Biochem J . 2009 Jan 1;417(1):1-13.

[19]Reactive Secondary Sequence Oxidative Pathology Polymer Model and Antioxidant Tests.

Int Res J Pure Appl Chem . 2012;2(4):247-285.

[20]Chemical and molecular mechanisms of antioxidants: experimental approaches and model systems.

J Cell Mol Med . 2010 Apr;14(4):840-60.

[21]Free-radical polymer science structural cancer model: a review. Scientifica. 2013;2013:143589.

[22]Smoking and fluidity of erythrocyte membranes: a high resolution scanning electron and atomic force microscopy investigation. Nitric Oxide. 2013;35:42–46.

[23]Lipid Composition of Cell Membranes and Its Relevance in Type 2 Diabetes Mellitus

Curr Diabetes Rev . 2012 Sep;8(5):390-400.

[24]A low degree of fatty acid unsaturation leads to lower lipid peroxidation and lipoxidation-derived protein modification in heart mitochondria of the longevous pigeon than in the short-lived rat. Mech Ageing Dev. 1999;106:283–286.

余談

おそらく僕に起こった脳梗塞は、度重なるストレスにさらされた結果、体内に残存していたPUFAが酸化して架橋によって赤血球細胞を変形させ、血管を詰まらせたものだと考えています。