深読み 米津玄師の『BOOTLEG』最終章『灰色と青(+菅田将暉)』⑦大路近なる所にて聞けば

前回はこちら

だから最後は「今も歌う、今も歌う、今も歌う」なんですね。

何百年も前の出来事が歌になり、それが時代を越えて歌い継がれていった。

少し手を加えられたり、アレンジされながら…

歌とはそういうものだ。

いや、歌だけではなく芸術全般、人の仕事「アート」はすべてそう。

多くの人たちの手によって、少しずつ形を変えながら、受け継がれていく。

それが『BOOTLEG』のテーマ…

それでは『灰色と青』の2番を見ていこう。

いったい米津玄師は菅田将暉に何を演じさせているのか…

忙しなく街を走るタクシーに

ぼんやりと背負われたままくしゃみをした

窓の外を眺める

1番の米津玄師は垢抜けたお洒落な服装だったが、2番の菅田将暉は野暮ったい服装で煙草を吸っていた。

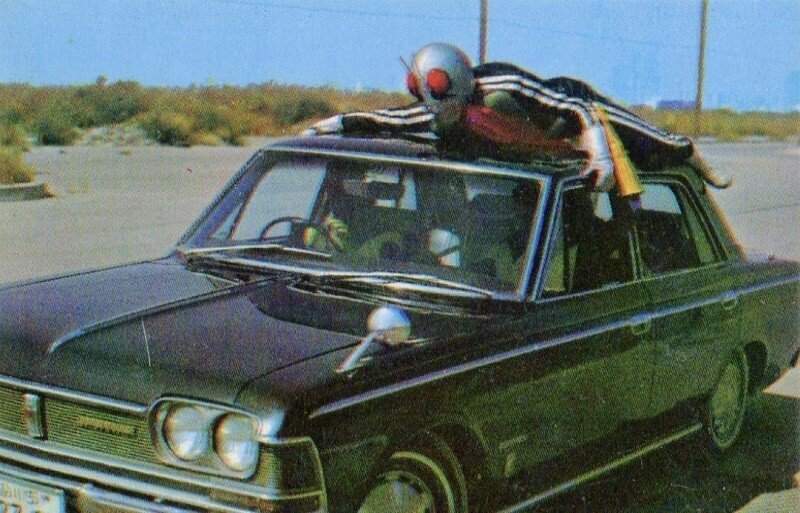

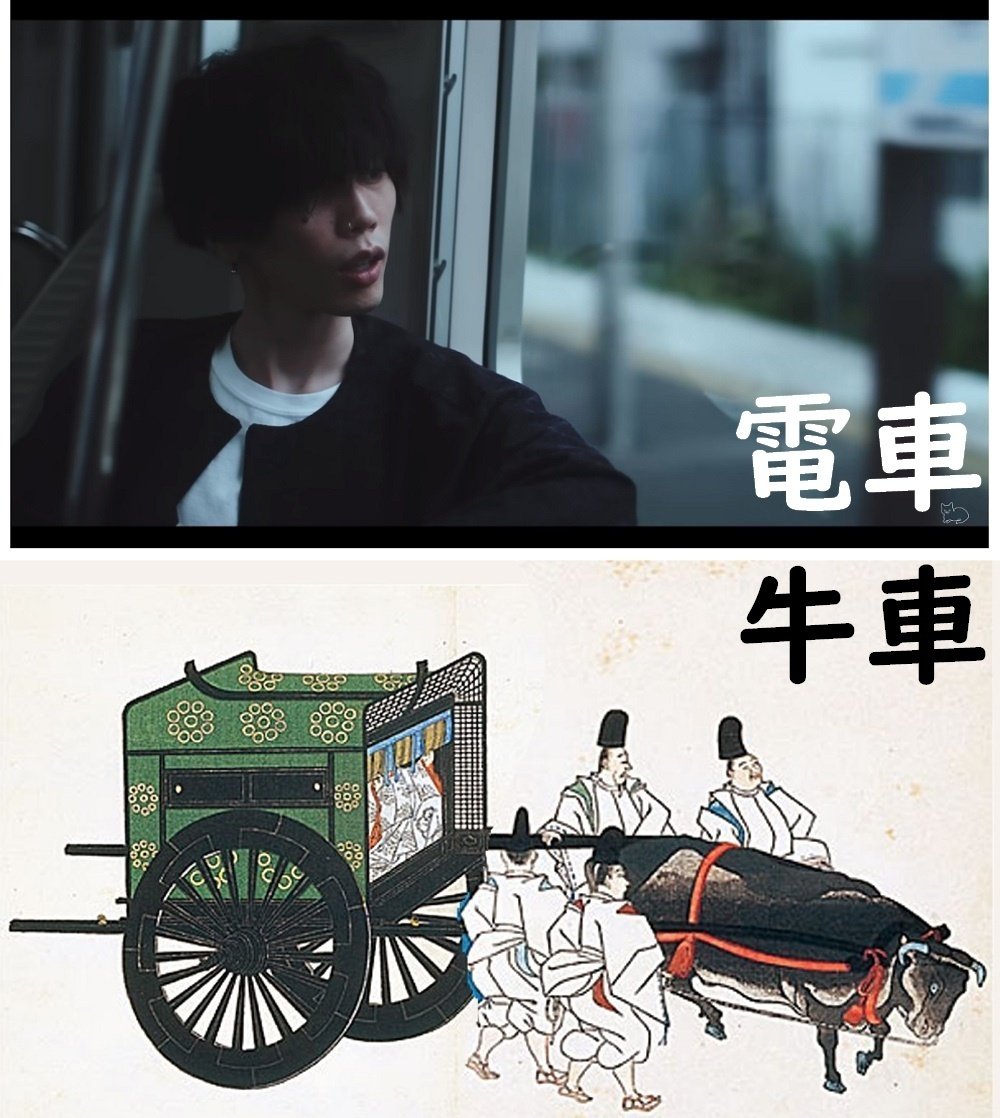

そして米津パートは歌詞の通り「電車」で撮影されたが、菅田パートは歌詞と違って「タクシー」で撮影されていない。

タクシーのシーンなど撮ろうと思えば簡単に撮れるのに、あえてそのシーンを撮らなかったのだ。

その理由は?

なぜなら菅田将暉は「タクシー」に「乗っていた」のではなく「タクシー」に「背負われていた」から…

さすがにこんなシーンは撮れない…

その通り。

米津玄師が乗っていた「電車」とは、貴族だけに乗ることが許されていた「牛車」のこと。

一方、菅田将暉が背負われていた「タクシー」とは、貴族の家来や武士が乗っていた「馬」のこと。

だから菅田将暉は野暮ったい服装で煙草を吸う「肉体労働者」を演じていたのだな。

『灰色と青(+菅田将暉)』の元ネタは、清少納言の『枕草子』第一九四段「大路近なる所にて聞けば」…

1番の米津パートは、その前半部をオマージュしたものだった…

大路近なる所にて聞けば、車に乗りたる人の有明のをかしきに簾あげて、「遊子なほ残りの月に行く」といふ詩を、声よくて誦じたるもをかし。

そして2番の菅田パートは、後半部のオマージュ…

馬にても、さやうの人の行くはをかし。さやうの所にて聞くに、泥障の音の聞こゆるを、いかなる者ならむと、するわざもうち置きて見るに、あやしの者を見つけたる、いとねたし。

馬に乗りながら「遊子猶行於残月(游子は猶も行く、有明の月の下を)」と歌う人も素敵。大路近くの家にいる時に、外から泥障(あおり)を打つ音が聞こえて来て、どんなイカした風流人だろうと気になり、仕事の手を止めて窓から外を覗き見たら、卑しい身分の低い者だったので超残念ガックシ。

「游子」とは「遊ぶ子ども」ではなく「非定住者・旅人」や「しがらみ(土地・身分)に縛られない者」という意味で、日本語の「遊行」や「高等遊民」のように元々は孟嘗君や食客のような「活躍の場を求めて土地を転々とする人」を指す言葉だった。

游子⇒遊ぶ子ども⇒キッズ・リターン、というわけだな。

だからもう1つのロケ地は「児童遊園」だった。

泥障(あおり)とは馬具の一つで、鞍の下に敷くもの。

アオリイカ(障泥烏賊)の語源でもあり、泥障とも障泥とも書きます。

主に革で出来ていて、元々は泥や馬の汗から衣服を守るためのものでした。

そして泥障(あおり)は、馬を進ませるために「鳴らす」ものでもある。

硬くした革で出来ているので、まるで打楽器のような、よく通る音がするのだな。

平安時代、京の街中で馬に乗る者の中には、この泥障を必要以上に強く打って大きな音を出す者がいた。

その理由は、人々に自分の「歌」を聴いてもらうため。

まず泥障の大きな音で自分の存在を人々に知らせ、大勢の注目を集めたところで自慢の歌声を披露する。

「大路近なる所にて聞けば」後半の清少納言も、この泥障の音と見事な歌声が聴こえたもんだから、いったいどんな人なのかとワクワクしながら窓から外を眺めた。

しかしその歌声の主は、清少納言が期待したのとは違って、イケてない服装のダサい男だった。

だから清少納言は「ねたし(残念すぎる)」と吐き捨てた。

つまり2番冒頭「忙しなく街を走るタクシーに ぼんやりと背負われたままクシャミをした 窓の外を眺める」の菅田将暉は、「ダサい男」と「清少納言」の2つの役を演じていることになる。

馬に背負われながら「大きな音」を出したのは「ダサい男」であり、その大きな音を聴いて「窓の外を眺めた」のは「清少納言」だから。

一人二役で男女を演じるのは、ビートルズ『GET BACK』2番「愛しのロレッタ・マーティン」のオマージュだな。

Sweet Loretta Martin,

thought she was a woman

but she was another man

1番では「loner(ルナ:一匹狼)と luna(ルナ:月)」を使って「ジョジョ」を再現し、2番では「男女の一人二役」を使って「ロレッタ」を再現する…

さすがですね米津玄師は。

そして菅田パートはこう続く。

心から震えた あの瞬間に

もう一度 出会えたらいいと強く思う

忘れることは ないんだ

清少納言は「心から震えたあの瞬間」にもう一度出会えたらと期待しながら窓の外を眺めた…

なぜなら清少納言は、以前にも全く同じように、「泥障」を大きく打ち鳴らして「歌」を歌っていた男を見たことがあったから…

その時の男に感動したことが、清少納言には忘れられなかった…

だから歌詞はこう続くのだな。

君は今もあの頃みたいにいるのだろうか

靴を片方茂みに落として探し回った

「心から震えたあの瞬間」とは「感動した」という意味の他にも「本当に震えるほど寒かった」という意味が隠されている。

かつて清少納言が「馬上で歌う身分の低い男」を見た日は雪が降っていたから…

賀茂の臨時の祭、空の曇り寒げなるに、雪少しうち散りて、挿頭の花、青摺(あをずり)などにかかりたる、えも言はずをかし。太刀の鞘のきはやかに、黒うまだらにて、ひろう見えたるに、半臂の緒の瑩(えう)したるやうにかかりたる、地摺の袴のなかより、氷かとおどろくばかりなる打目など、すべていとめでたし。今少しおほくわたらせまほしきに、使は必ずよき人ならず、受領などなるは目もとまらず憎げなるも、藤の花に隠れたるほどはをかし。なほ過ぎぬる方を見送るに、陪従(べいじゆう)のしなおくれたる、柳に挿頭の山吹わりなく見ゆれど、泥障(あふり)いと高ううち鳴らして、「神の社のゆふだすき」と歌ひたるは、いとをかし。

それは賀茂神社の臨時の祭、旧暦11月の下の酉(とり)の日に行われていた祭りの日の出来事だった。

現在も行われている葵祭のように、華やかに着飾った貴族とその家来たちが京の都をパレードし、人々はそれを見物して楽しんでいた。

清少納言が様々な花について描写しているのは、パレードに参加する者は頭や傘に何かしら草木をつけるという決まりがあったからだ。

その行列の中に、馬に乗った一人の陪従がいた。

陪従とは、神社で奉納される「東遊(あずまあそび)の舞」で舞人に従って管弦や歌を演奏する地下(じげ:身分の低い)の楽人のこと。

清少納言は陪従のファッションセンスはダサいと感じたが、泥障を大きく打ち鳴らした後に詠った歌はとてもおもしろいと感じた。

「♬神の社の木綿(ゆう)だすき~♬」

身分の低いダサい男を露骨にバカにする清少納言が、なぜこのダサい陪従の歌をとてもおもしろいと思ったのか?

それは、わざわざ男が泥障を派手に打ち、大きな音で人々の注目を集め、自信満々で歌ったにもかかわらず、歌詞が間違っていたから…

元の歌は「神の社の」ではなく「賀茂の社の木綿だすき」です…

賀茂神社の祭りのパレードで、肝心の賀茂を自信満々に言い間違えたから、清少納言は意表を突かれて感動してしまった…

ちなみに馬に乗った陪従が歌おうとしたのはこの歌だな。

ちはやぶる 賀茂の社の ゆふだすき

ひと日も君を かけぬ日はなし

賀茂神社に仕える者は常に木綿襷をかけている

わたしも一日とてあなたに思いをかけない日はない

清少納言は余程「神の社の木綿だすき男」が忘れられなかったのでしょう。

だから期待して窓の外を眺めた。

しかし大路で歌っていたのは「神の社の木綿だすき男」ではなかった。

それは「木綿だすき男」ではなく「ジージャンすだまさき」だった。

だから続く歌詞にはインド映画が引用される。

あの映画は「大路近なる所にて聞けば」の清少納言そっくりだから。

「何があろうと僕らはきっと上手くいく」と

無邪気に笑えた日々を憶えている

道を歩きながら鳥目の老人が大声で「うまーくいくー」と歌っていた…

大路を馬で歩きながらダサい男が大声で「遊子猶行於残月 函谷鶏鳴(有明の月の下を旅人が行く、函谷関で鶏が鳴く=逃亡成功)」と歌っていた…

米津玄師は本当に面白い… 天才だ…

ふふふ。だよな(笑)

そもそも、もう1つのロケ地に「恵比寿」を選ぶなんて、米津玄師にしか思いつかないだろう。

普通の人間では「横浜市の京急本線子安駅」のあとに「渋谷区の恵比寿南二公園」へ行こうと思わない。

このチョイスも完璧です…

完璧に清少納言『枕草子』の「大路近なる所にて聞けば」をオマージュしている…