お字書き道TALKS的【印刷の歴史】④1978年7月2日New York Timesが活版印刷を終了。そしてデジタルの時代へ・・・伏線回収完結編

お字書き道TALKSは「書道や文字って面白いし楽しいよ!」と何とかお伝えしたい!そんなチャンネルです。YouTube、Podcastもよろしく!

スキ&フォローお願いします。

印刷の歴史について「お字書き道TALKS」的に気になった部分を分厚めに取り上げつつ古代から現代までざーっと追っておりまして、①は古代から活版印刷時代直前のあたりまで。②は活版印刷黎明期~発展期と、印刷による版の複製「My推し本」を広めたい話など。③ではタイプライターの話や、世界が活版印刷技術を発展させていく中、鎖国していたガラパゴス日本では木版技術が異常進化して浮世絵が生まれた話。

○未読の方は①「紙が高価だった時代編」②「活版印刷時代編」③「タイプライターの話」「ガラパゴス浮世絵」も併せてお読みくださいませ。

今回④では「銀河鉄道の夜」ジョバンニ君の活字拾いの話。1978年7月2日New York Timesが活版印刷を終了。そしてデジタルの時代へ・・・。①の冒頭で触れた「フォント」3つの意味の変遷と言った伏線回収をしつつ完結編を目指します。

※このシリーズはタナカが書いております。

【お字書き道TALKS|書道系ラジオ🎧𓈒 𓂂𓏸】YouTube

↓↓↓チャンネル登録お願いします!↓↓↓

【お字書き道TALKS|書道系ラジオ🎧𓈒 𓂂𓏸】Spotify

↓↓↓記事を読むお供にポッドキャスト掛けながらぜひ!↓↓↓

○著者作品集 [タケウチInstagram]

宮沢賢治「銀河鉄道の夜」ジョバンニ君の活字拾い

宮沢賢治さんと言う方がいまして。岩手県花巻川口町(現:花巻市)生まれ。1896年(明治29年)8月27日 - 1933年(昭和8年)9月21日。日本の詩人、童話作家。であります。享年37歳。

日本で活版印刷が定着していくのは幕末から明治にかけてでありまして、大政奉還が1867年11月9日と言うことなので、グーテンベルクが1450年に活版・プレス印刷の発明と言うところからかなーり遅れましたね。

宮沢賢治さんの生きた時代はまさに活版印刷が日本で定着して発展していく時代だったとイメージできます。そんな宮沢賢治さんの代表作のひとつは言わずと知れた「銀河鉄道の夜」であります。

こう言う書きものをしていると日常でもつい身の回りに話をしたくなることがあって、何とも無教養なことに「あのメーテルと哲郎」が出てくるやつ?とか「ゴダイゴが歌う主題歌いいよね!」と言ったように「銀河鉄道999」と混同している(銀河鉄道と聞くとそっちの方が印象が強い勢)がいまして、自分もそうなので何とも言えませんが・・・

ジョバンニ君の活字拾いであります↓↓↓

銀河鉄道の夜はアニメ映画化もされていまして、どういう理由があったのかわかりませんが、学校とかで見せられた記憶があるのですが、当時は話が難しくてわかりませんでした。いま見るとなんとファンタジックな素敵な世界観!!と驚愕してしまいます。原作の小説だけでここまでイメージを膨らませることは筆者には到底できない。杉井ギザブロー先生天才!と思ってしまいます。こちらは主題歌が細野晴臣さんでそれもたまらんですね。

主人公のジョバンニ君は活版所で活字拾いの仕事をしていまして、その様子が物語の冒頭に出てきます。つまり主人公の人物像を描く序盤に「この人は活字拾いの仕事をしてます」と言って物語を始めて皆にイメージがわかると思って宮沢賢治さんは書いている。ということになります。じょばんに。

1924年ごろ(大正13年)に初稿が執筆され、晩年の1931年頃(昭和6年)まで推敲が繰り返された後、1933年の賢治の死後、草稿の形で遺された。初出は1934年刊行の文圃堂版全集(高村光太郎ら編。全国書誌番号:47022638。)である。

宮沢賢治さん25歳の1921年(大正10年)1月23日夕方、東京行きの汽車に乗り家出するも、同年8月中旬には地元岩手県花巻に戻りその年末12月には稗貫郡立稗貫農学校(翌年に岩手県立花巻農学校へ改称)の先生になったそうで、それ以外は享年の37歳まで基本ずっと岩手にいた人ですから、そんな人が主人公ジョバンニの人物紹介の一部である「従事している仕事」を活字拾いにしたと言うのは、賢治さん本人が文字を書く仕事に情熱を燃やしていたことはもちろん影響があれども、郷里の岩手花巻を含めた一般読者にとっても「活字拾い」がイメージ可能なものとして扱ったと読み取れます。つまり当時、活字拾いはそのくらい認知されていた。

いま現在ですと「お仕事何されてるんですか?」に対して「活字拾いをしております」と言ってもキョトンとされそう感がありますよね。つまり現在においては「活字拾い」のあまり認知度がない気がします。

しかし当時は「なるほど。活字拾いの少年が主人公の話なのか。」と言ってその背景までイメージできる部分が一般的にもあったのだろうなあと筆者は想像しました。

昭和初期(1920-1930年代)には活版印刷は日本の一般にもそのくらい普及していたのだなあ。

活字拾いについてマメ知識。

文選(ぶんせん)と呼ばれて、何千と言う文字の中から求められるスピードで活字を拾ってくる職人仕事だったこと。活字は主に鉛(なまり)製なので柔らかく、銀河鉄道の夜ではジョバンニがピンセットを使って活字を拾っているが実際は傷がついてしまうことから少なくとも日本の多くの活版所では素手で扱っていた(組んだあとの文字訂正の際は別)。このことから、宮沢賢治は文選(ぶんせん)の仕事についてとても詳しいと言うわけではなく、文筆家でもそのことを知らないのだから、一般読者が「ほんとは素手で拾うんだよね」と知っていることはまれであったはず。また、鉛は有毒なため、素手で触った作業後には充分に手洗いをする必要があった。

1978年7月2日ニューヨーク・タイムズが活版印刷を終了(ライノタイプの話)

昭和初期(1920-1930年代)には活版印刷は日本の一般にもそのくらい普及していたのだなあ。とは言っても、西洋諸国ではアルファベットの文字数の少なさから日本と比べて遥かに普及を進めていたであろう活版印刷ですが、宮沢賢治(~1933年9月21日)の時代から45年ほど経った1978年7月2日ニューヨーク・タイムズが活版印刷を終了しました。

ところで、アルファベットの活版印刷における版制作では「ライノタイプ」と言う機械を使っていました。

「ライノタイプ」と言うのはこの画像のキーを押すと、対応する活字(金属製で先端に文字の型が刻まれている)をポンポン並べていってくれる機械です。画像を詳しく見ると、縦6 x 横15=90種類の活字しか扱っていなかったことが分かります。お字書き道TALKS的【印刷の歴史】②「活版印刷時代編」での試算はおよそあってましたね。

アルファベット大文字/小文字・数字・記号を合わせても基本的には100文字もないでしょうから、文字サイズ違いの活字を大見出し・小見出し・本文と3パターン作ったとしても活字300個くらいがあればひとまずこと足りそうです。もちろん、漢字圏だとそうはいかないわけですから、西洋(アルファベット圏)の方がそもそも活版印刷と相性がよく目覚ましく発展していくことになる訳です。

つまり90種類の活字を大量に作っておけば、活字を活版印刷の版を作る際にこの「ライノタイプ」をタイピングして行けばいいのです。ジョバンニ君のように大量の活字が収められた棚からひとつずつ文字を拾ってくる必要がない!文選(ぶんせん※前項参照)の職人的な技も必要なかった。そりゃあ西洋諸国の活版印刷技術やその一般への広がり・発展がしやすかったであろうことが想像できると言うものです。漢字圏は文字数多すぎ!!

ですが、その活版印刷の象徴のひとつでもあるニューヨーク・タイムズも1978年7月2日活版印刷を終了します。お疲れさまでした。翌日7月3日からはコンピューターを使っての版作製が始まります。

これ↓↓↓が

翌日にはこれ↓↓↓です

ニューヨーク(アメリカ)ってやっぱスゴイって思いました。小並感。

小並感:小学生並の感想

そしてデジタルの時代へ・・・

もうここから先は歴史の話と言うより「ああ、そんなのあったよね。」と言う感じになって来たでしょう。デジタルの時代に突入しまして、日本でも1980年代中頃にワープロが急速に普及し、2002年シャープがワープロ専用機の生産終了発表と言う何とも駆け足ぶりであります。

ワープロと言うのはこんな感じのもので、ザックリ説明で言うと「Wordしかできないパソコン」です。もちろんなのですが、Excelも使いたいし・・・となれば時代は即ワープロからパソコンの時代へ移行しました。

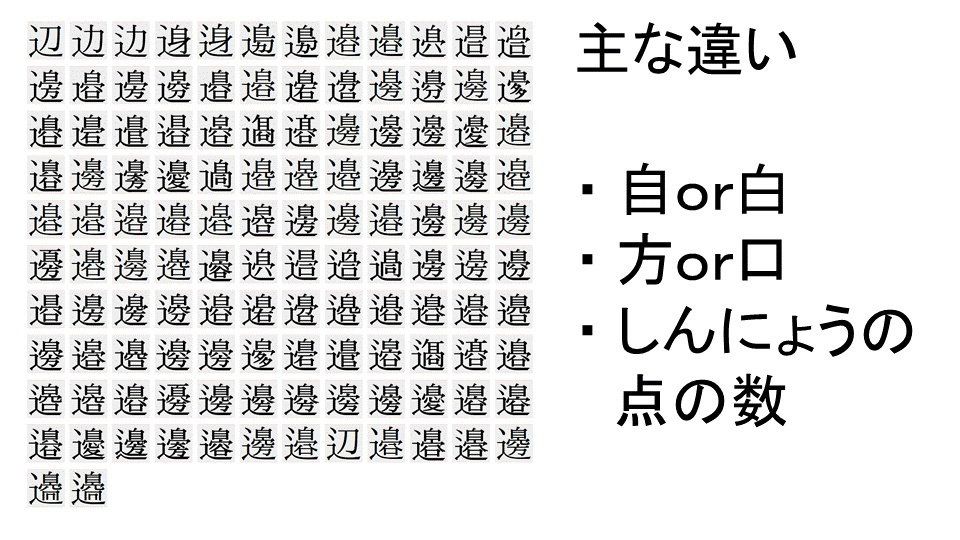

ひらがな・カタカナ・記号の表示だけなら文字数はアルファベットと大差ない(それでも多いけど!)ですからそれはさておき、やはりこの際に苦戦したのが漢字の取り扱いです。特に「異体字」と言うのがもう手に負えない。「わたなべ」の「なべ」なんてこんなに種類があって、たぶんもっとある。

JIS(Japanese Industrial Standards / 日本産業規格)の奮闘によって、いま現在のわれわれは日々このようにスマホでもPCでも、ストレスなくnote記事を書いたり、Twitterやったりできると言うことなんですね。ひと昔前は表示できない漢字が文字化けして大変なことになったりしてましたから。JIS様ありがとうございます。

異体字の世界へようこそ!(全3回)と言うYouTube動画でもその辺りの詳しい話をしているので、良かったら見てみてね!^^

「フォントとタイプフェイス」伏線回収完結編

ついに完結編であります。

①「紙が高価だった時代編」の冒頭をまるまんま引用しよう。

「フォント」3つの意味の変遷

日常的に「フォント」と言う言葉を使うことがあると思います。

フォント(英: font) は、本来「同じサイズで、書体デザインの同じ活字のひとそろい」を意味する

現在はスマホやPCなどでデジタル化され画面に表示される文字のデザイン(明朝体、ゴシック体)をフォントと呼んでいますが、元は活版印刷時代の活字について「同じサイズで、書体デザインの同じ活字のひとそろい」をフォントと呼んでいたのでした。

活字は鉛を溶かしたものを文字の形に成型して作られています。鉛は柔らかいので何度も印刷に使われると削れたり変形したりして文字の輪郭がぼやけていってしまうため、再度溶かされて再成型しながら使っていくのですが、中期フランス語で「溶けた物」(すなわち鋳物)の意である「fonte」から由来して、フォント(font:元々イギリス英語での綴りはfountだが、発音はfontと同じだった)と言う言葉ができました。

「溶けた物」をあらわす言葉が、硬い金属の文字型である活字のひとそろいを指すようになったのは面白いなあと思います。

これがひとつ目の意味の変遷。

その後、タイプライターの時代や、ガリ版刷りの時代なんかも経由しつつ、現在のデジタルの時代にたどり着くのですが、その後もフォントの指す意味は変遷していきます。

3つの意味の変遷を経て現在に至るのですが、その歴史を古代からさかのぼって辿ってみたいと思います。

そう言って始まった本シリーズでした。

以下では残りの2つの変遷を追っていきます。

2つ目の変遷

いま現在の皆さんの日常の感覚で「明朝体 10.5pt」と「明朝体 ○○pt」を別のフォントだと感じるでしょうか?そうではなく文字サイズが異なっても「明朝体」すなわち同一フォントと感じるはずです。

※後述しますが、実際には同一のフォントファイルを参照しているが正確。

ですがその昔。活版印刷の時代は物理的に活字(文字の金型)を並べるので、版組みの際には書体デザイン(明朝体、ゴシック体)よりも前にまず、大見出し・小見出し・本文ごとに活字のサイズが揃っていないとそもそも文字を並べることが出来ない。そうでないと、がちゃがちゃデコボコして綺麗に文字が並ばない。

この時代では文字サイズが異なれば別のフォントと言うことになります。

本来の意味も↓↓↓

フォント(英: font) は、本来「同じサイズで、書体デザインの同じ活字のひとそろい」を意味する

かつては活字を探す際のインデックスとして「文字サイズ」が一番上の階層にあった。だって、ある文字列を作るための活字を拾ってくる際の最重要は文字サイズが揃っていることだったから。活字屋さんの棚はこんな感じ。

現在は棚ではなくフォントファイルに文字表示のための情報が収められています。例えば「!」は「00100001」と言うデータで、キーボードの「!」をタイプするとコンピュータに「00100001」と言う情報が伝わって。

選択されているフォントファイル「明朝体」の中から「○○pt」で「太字」の「!(00100001)」が参照されて画面に表示されると言う仕組みです。

※参考:キーボードと文字入力の仕組み

デジタル時代のフォント(フォントファイル)とは「明朝体」「ゴシック体」と名付けられた棚に、常用字+異体字などで約7,000字 x 4(標準・太字・斜体・太字斜体)に文字サイズの数が掛け算された膨大な文字表示にまつわるデータがそれぞれ収まっているイメージ。

「書体デザイン(タイプフェイス)」ごとにラベリングされた巨大な棚。

活版印刷時代。文字サイズごとに分類されて、本文用:文字サイズ○○号の「明朝体」の棚、見出し用:文字サイズ○○号の「○○体」の棚。が並んでいた活字屋さんの風景とは大きく異なる。

デジタル時代におけるフォントは、本来の「同じサイズで、書体デザインの同じ活字のひとそろい」から「同じ書体デザインの文字データひとそろい」に変化しました。

その異なる「ひとそろい」を同じ言葉「フォント」で表しています。

3つ目の変遷

また、それを利用するエンドユーザーの意識は「フォントを選択する」=「書体デザイン(タイプフェイスデザイン)を選択する」と言う風に変化していきました。

だって文字サイズや太字斜体などは明朝体でもゴシック体でも共通の指定だから、変更しているのは「明朝体」⇒「ゴシック体」の部分だけだと言う誤認におちいる。けど、それでも問題が起こらない。

実際は文字デザイン「明朝体」の全ての文字サイズ・太字・斜体のデータが収められた「フォントファイル」を選択しているのですけれどもね。

「書体デザイン(タイプフェイス)」はもともと、印字される文字の要素の全体を指す言葉だった「フォント」に含まれる一要素でしたが、現在では「フォント」=「書体デザイン(タイプフェイスデザイン)」の意味で日常的に使われています。もとは誤認でしたが。これが3つ目の変遷。

フォント(上位概念)で、タイプフェイス(下位概念)のことをあらわすようになった。

少し駆け足でしたが伏線回収できたかしら?

シネクドキ。お花見したいなあ。

フォント(上位概念)で、タイプフェイス(下位概念)のことをあらわすようになった。

これって提喩、シネクドキ(👈リンク内後半に詳しく)ですね。

お花見の「花」(上位概念)は「桜」(下位概念)を指している。

本記事を書いている季節は冬に差し掛かるころなのですが、お花見イイですね。お花見したいなあ・・・

と、言ったところでお字書き道TALKS的【印刷の歴史】は以上となります。お楽しみいただけていれば幸いです。スキ&フォローもよろしく。

ご意見ご感想などお寄せいただければ幸甚であります。

冒頭に①~③のリンクも並べておきましたので、もし良かったら読んでみてくださいね!

○YouTube、○Podcastもどうぞよろしく🙇♀️

チャンネル登録お願いします!切に。

長文お読みいただきありがとうございました。

※毎週木曜19時更新

いいなと思ったら応援しよう!