#4 人口308人の町で、地域産品をブランド化し月商1000万を達成した方法

#4 人口308人の町で、地域産品をブランド化し月商1000万を達成した方法

このnoteでは、わずか人口308人の山奥の過疎地で、地域産品を活用したビジネスを展開し、月商1000万を達成した方法や、その裏側についてを詳細に公開します。

#1は起業準備編として、データドリブンな背景を公開し

#2はD2Cで売上を立て、さらに集客〜リピートを仕組み化、自動化する方法を公開。

#3は、コアターゲットを女性に設定した理由、地域産品を安定したブランド価値に変える5つのメゾットを公開しました。

Twitterでは、さらに拡散が…!

Facebookでもすごいコンテンツです、とコメントをいただいてたり。

#3 までで既に3万字。資料作成して差し込みながらの執筆を通常業務と合わせてやるのはなかなかですが、書いてよかった!!という気持ち。

これからローカルでブランドづくりをしたい方、めちゃ勉強になりますよ! https://t.co/wJEdeLG4Jj

— 古庄伸吾 / Locadi / PREO Inc.代表 (@LOGOSTA) May 10, 2023

これも凄い!

— ゆーき🎩家族力 UPコンサルタント (@yukipapacoach) May 11, 2023

マーケティング、ブランディングに興味のある人、必見です。 https://t.co/PFqd5eF5AN

何度も読み返そう…!

— しょこ (@shokomonk0701) May 11, 2023

読むたびにうぅっ!ここ感覚でやりがちぃい😭とグサグサくるので朝のフレッシュな頭でもう一度読みます🥺

公開してくれありがとうございます…! https://t.co/AbHcW2MGSz

非常に参考になりました!皆さんも是非!

— しお@地方採用支援 (@security_saiyo) May 10, 2023

①マインド

-可能性を与えてくれる

②売上立てれる人の基準が学べる

-知識がなくてもどこまで徹底的に事前準備するかわかる

③方法

-HOWまでわかる https://t.co/uNPnQROQep

緻密すぎるぐらい緻密に設計されてるし、ふみさん自身が足で頭で汗かいたプロセスだから鬼ほど解像度と高い。印刷して紙で保存しようかな。 https://t.co/hzLQonB5VU

— ぱんだも🐼LINE公式アカウント伝道師 (@pandaline01) May 10, 2023

やっと読めた!

— 杉本まさひろ|TRYVAL代表 (@sgmtms1) May 10, 2023

長崎の平戸で0から事業を立ち上げ、

月商1000万...

改めてマインド・戦略共に

本当に勉強になりました。

愚直に事業に向き合い続ければ、

必ず道が開ける、僕も頑張る! https://t.co/GWS2Cp8Hdh

※こんな人に読んでもらいたい!

・ マーケティングに興味のある人

・ 地方で、D2Cブランドを始めたい人

・ ブランド力で事業を拡大していきたい人

・地方の素材や商材を活用して、事業を拡大したい人

・事業継承し、会社のこれからを本気で考える人

本編全体アジェンダはこちら

↓全体アジェンダはこちらでお届けします↓

1. 地方でのビジネス展開における本質的な課題や壁について

2.人口308人の町で、反対されながらネット通販ビジネスへの参入を決めた理由

3.供給制限がかかる地域における売上最小化、利益最大化。

売上と利益を4象限に分解、

参入する市場と商品企画開発をルールに。

4. D2C市場で勝つ、5つの成功の鍵

①.【求められる商品の開発】市場における相対的な好意度の高さを持つ商品を開発する

②.【利益の確保】高価格帯のニッチな特定市場を選択する

③.【集客の仕組み化】画力とワードでアクセスを取る

④【購買への転換】顧客が購入したくなる情報を揃える

⑤.【LTVの自然な向上】リピート構造が伴う販売を設計する

5.女性に訴求する商品が必須。コアターゲットの狙い

6.地方産品を安定した付加価値に変える、ブランド化戦略

(今日はここから↓)

7.唯一無二のブランドにする&応援を生む「ストーリー」設計

8.クオリティと顧客満足の追求

9.地方での効果的なマーケティング戦略

(ここまで↑)

10.地域D2Cにおける物流障壁 5つの克服策

11.地域で持続可能な採用と人材定義

12.D2CからBtoBへの進出のきっかけ

13.月商1000万円達成と売上構成比

14.総括と教訓・これからの事業成長

15.#予告 月商1000万達成までにした5つの『失敗』

7.唯一無二のブランドにする&応援を生む「ストーリー」設計

ブランドにとって、ストーリーが不可欠である、という前提の話から、始めたいなと思います。

地域でも聞かれる言葉ではあるものの、その実態が何か、という定義や目的、得られるものが何か、という全体像を捉えた話はされていないなと思うことが多いためです。

ストーリーブランディングとは?

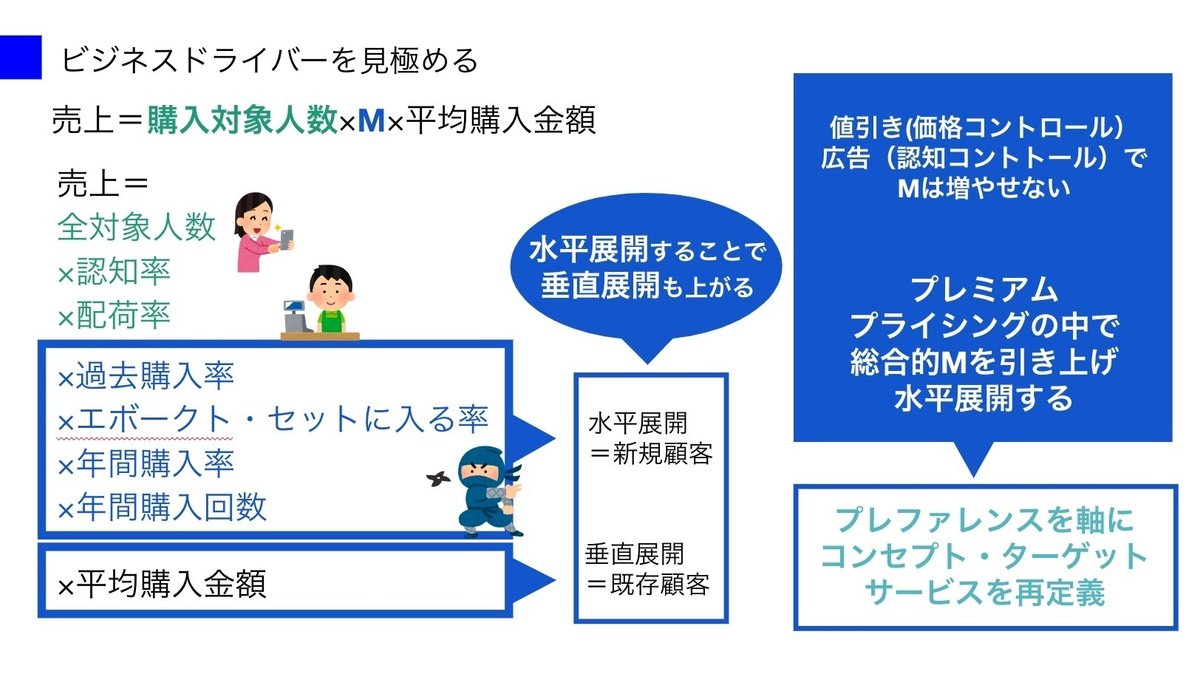

ストーリーブランディングがなぜ必要なのか、1枚の資料に図解してみました。

情緒的な価値を訴求します

なぜ情緒的価値必要なのか

時代背景を踏まえた理解が必要です

事業やサービスを立ち上げる新規事業立案においても、既存事業、サービスの改善・改良においても、まず定量的にするものが、機能的価値と情緒的価値です。

機能的価値は、サービスの機能性を指します。例えば、服であれば「縫製がしっかりしてる」「自宅で洗える」「抗菌の糸を使っている」「消臭効果がある」などです。サービスが飽和した現代市場において、この機能性が低いものが市場に定着することはありません。

地域産品をブランド価値に変える商品開発メゾットで公開したように、食プロダクトに求められる第1位が品質であることからも、機能性が高いことは前提としてあります。

ただ、です。

もはや機能性の高さはデフォルトになり、モノが飽和し、「ミニマリスト」「シェアリングエコノミー」「SDGs」など、社会背景そのものが変化した今の時代は、ただ機能性が良い、というだけでは選ばれなくなったよね、であったり

ネットが浸透する以前は「家から近いから買う」というジオグラフィックとしての購買構造だったものが、今となっては自宅でスマホで買い物し、翌日には自宅に商品が届いてしまうほどに購買行動が変化した、であったり

買うのであれば、意義があるお金の使い方をしたい、という購買にモノ以外の価値を見出すお客様が増えた、そのメッセージが世界的にも発せされるようになり

SNSの普及によって、拡散力が高まった、などがあります。

そうなると、ストーリーを持たない事業やブランド、サービスは、価格やサービス機能単体の戦い方しかできないので、価格競争なっていきます。

一方でストーリーを持ったブランドの方が圧倒的に優位なのです。

マイナス構造でしかない、が分かるのではないかと

地域でもこうした理論の理解をしたら

もっと地域の魅力、価値が広く届きます

このnoteに込めた私の本気度。

ストーリーブランディング(ストーリーテリングと言ったりもします)が大事なんだよ、って点について、なるほど、となってますでしょうか。

ストーリーを作ってみよう!となるかもしれませんが、それも待ってください。

次に理解すべきは、ストーリーはどうやって作るのか、です。

物事は正しく運べば、より目的地へ届く確率が上がります。

正しく運ぶには、その理論を知ることが先です。

成功するストーリーブランディング3つの設計方法

ここからは、ストーリー設計の具体的な方法と、私がどのようにストーリーを起こしたかについて、書いていこうと思います。

まず、地域ビジネスにおけるストーリーブランディングは3つの要素から成り立ちます。

①2つのストーリーがあり、主人公はユーザーと地域であること

②行動を促すこと

③エンディングに導くこと

です。

ふたつのストーリークリエィティブが必要です

よくありがちなのですが、ストーリーブランディングを企業側の視点のみで設計してあるのですが

それだけでは、本来のストーリーブランディングの効果は生まれません。

2つのストーリーがあり、主人公はユーザーと地域であること。

双方向のストーリーが混じり合う時に、ブランドへの共感やコアファンが生まれる。これは私自身、事業を進めながら、全体図を理解したものです。

実は、ストーリーブランディングの本来の型の中で言えば、「主人公はユーザーである」が基本なのですが、地域においては「地域と、ユーザーが、共に主人公である」という言語化の方がフィットします。それくらい、地域におけるストーリーが非常に重要です。

ユーザーを主人公におきながら、自社も裏ストーリーの主人公である、という交錯するストーリーを設計する、という話です。

同じ時間軸で、両方主役の、A面のストーリーとB面のストーリーがある、と表現したら伝わるでしょうか。

地域ビジネスで奮闘する地域側のストーリーと、顧客が体験するストーリーのどちらも描きます。

そのために実践するのは2つで

まずは、ユーザーを主人公としたストーリーで言えば

①顧客の課題をヒアリングし、自社が優位性を持って解決できるサービスを発見すること(フィットジャーニーで言えばCPF〜SMF)

②挫折・失敗・課題から入り、学び、実践、成功体験のストーリーを描くこと

ストーリーブランディングでも活用できる

そして、地域でのストーリー設計は

①自社のこれまでの歴史、地域の歴史や食資源、何を達成すするための事業か、誰のためにある事業か、なぜその事業を興したか。

事業のバックボーンとなる素材を、定性・定量のどちらからも言語化する。

②①の素材を持って、事業コンセプトを定め、挫折・失敗・課題から入り、学び、実践、成功体験のストーリーを描く。

の順で進めます。

そして、このストーリーと、顧客が買いたくなる販売導線を、顧客の心理・行動フロー上に落とし込みます。

このあたりは#2のD2Cで書きました。

さらに、顧客が自社サービスによって、最高の体感を得られるエンディングに到達するように、サービスの改善改良を行います。

顧客満足度の追求は、ストーリーブランディングの中でとても重要で、この満足度が高いほど、自社独自のストーリーとしてお客様の想起に定着します。

自社独自の価値を持って、差別化(NBDモデルに落とし込むなら、ブランド想起獲得・自社のエポークトセットに入る率を上げ、購買確率を上げている状態)の完成です。

ブランド価値に変える商品開発プロットで解説したもの

お客様の購入対象に入ることがない

実際に私がどうやったのか、という具体についてお話してみると

【地域視点】

「平戸島に生まれ育った小値賀は、平戸島の美しい自然と歴史の価値の高さに気づいてもいたし、ふるさとを愛していました。ただ、一方で、少子高齢化し、大多数が同級生は島の外に出て、衰退していくばかり。自分自身も専業主婦で特に力もない。それでも子供を産んで母になった時、このままではダメだ!子供のためにも、故郷のためにも、どうにかしよう!と一念発起しました。」

「江戸時代、菓子文化伝来のお菓子の島である歴史もあるし、平戸島の素材は最高の最高。これを使って「ココロとカラダに優しいスイーツ」を届ける。

地域の雇用を生み、地域の魅力を外へ発信する、存在意義あるブランドとして運営し続け、今はアジア販路開拓にも着手してます。」

【ユーザー視点】

「普段のスイーツには少し飽きてしまったなぁ」「スイーツ好きなんだけど、甘さがくどく感じてきてしまったなぁ」「いただくなら、カラダに優しいスイーツの方がいいなぁ」「ギフトにする機会も多いけど、ありきたりになってちょっと困ってる」(贈り物は贈る方が気を使う、安心して贈れるものを見つけたい。これが顧客の隠れたインサイト)

「贈る相手も目が肥えてるから、何かお相手でびっくりするような、新鮮なものがいいなぁ」

(百貨店カタログ、EC、SNSなどでブランドを発見:行動導線上に、自社認知を置いてあります)

「わ!なんか良いかも!綺麗で可愛い(視覚から顧客を捉えます)」

「素材こだわってるなぁ。レビューも良いなぁ。パッケージも素敵。買ってよかったら、ギフトにも使おう!(購入いただきます)」

「とてもよかった!同梱してあるリーフレットも丁寧に描かれて良いな。」

「ギフトに使ってみよう!」

「贈り先からも、とっても喜ばれた。ほっとした〜!」

さくらちーずたると🌸

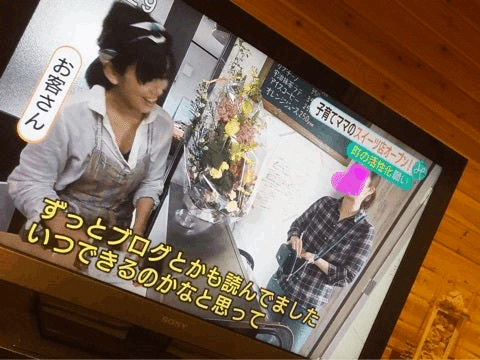

メディアで度々、ご紹介いただきました

このように、お客様が課題に感じている点を解消しながら、意義があるものであることを伝えるために、コンセプトや素材、モチーフにひとつひとつ、ストーリーを描き、お客様が語れる状態にします。

お客様が持っている『インサイト』と呼ばれる、不確定なニーズを掘り起こし、自社の優位性をインサイトにフィットするように、ストーリーを創造していきました。

この『双方からの動きが1つの道になった先』が、ブランドが描く未来、ブランドMVVの実現です。(MVVに関しては、本noteでは触れてません。また別の機会に書きます。)

ストーリーブランディングについて、なんとなくの全体像、そして具体のイメージを持っていただけたでしょうか?

実際に、ローソンの大ヒットシリーズ『ウチカフェ』を手がけたブランドプロデューサー柴田陽子さんのプレゼンでも、このストーリーブランディングが大きく扱われていました。全編動画はこちら

プロデューサーはそこで生まれる物語を細部まで描き

建物のコンセプト、カラー、明るさ

設備など、細部まで徹底して落とし込む仕事

共有するためのコンセプトブックを制作されてました

あとは動くだけ、というブランド設計が集約されてます

地域こそ、ストーリーの宝庫です。

あとはストーリーブランディングに消化させる、ブランドプロデューサーがいて、且つマーケターとしての知見が備わっていれば、とても強い訴求力を持ちながら、顧客をファンに変えることができます。

では、実際にどうするのか、段階の話です。

1.地域の特色を引き出す

地域の歴史、文化、自然環境、伝統産業などの特色を研究し、それらをストーリーの要素として活用します。地域の特色を独自性のあるストーリーにすることで、ライバルとは違う魅力を発信することができます。

2.登場人物を設定する

人は人に感情移入します。

うまくいかなった自分からの脱却、過疎地の専業主婦からの起業(あ、わたしです)、その地域で生きる人、お客様のストーリーなど、登場人物を設定するのはとても大事です。

3.視点を変えてみる

ストーリーの視点を変えることで、新たな魅力を引き出すことができます。例えば、地域の歴史的な出来事を現代の視点で描く。

塩生キャラメル専門店firandoは、視点を変えたストーリーからブランドコンセプトを生み出し、商品を開発しました。

4.感情を動かす

お客様の心をつかむストーリーは、感情に訴えかけるものです。喜怒哀楽を感じることができるストーリーは、人々に強い印象を与え、地域に対する愛着を高めることができます。

なぜ、その方法を選ぶのか。なぜ、そこで生きているのか。

地域に潜り、企業に潜り、人に潜り、その深いストーリーを描けた時、見ている人の感情が動き、応援される力になります。

5.メディアミックス

メディアミックスとは、 商品・サービスを、テレビやラジオ、インターネットなど複数のメディアを活用して認知を拡大する方法です。

ストーリーはメディアとの相性がとても良い媒体で、ストーリーを多様なメディアで展開すると、より多くの人に地域の魅力を伝えることができます。

私も実際に、自社HP、自社EC、モールEC、SNS、テレビ、新聞、WEBメディア、ラジオと、メディアを網羅的に発信したことが成功要因の大きなひとつでした。

取材を何十回と受けてきましたが、それは1媒体で語ったストーリーがメディアミックスによって、次の取材に伝播したため、という点が実際にあります。

cotoyuモンブランを食べて下さった時は

画面を連写。笑

ストーリーブランディングの影響力の大きさ、伝わったでしょうか。

また、私自身のストーリーブランディングとして打ち出したのが

「平戸のためになることがしたい」

「どうせ生きるなら、周りの役に立つ生き方を選びたい」

「地域の魅力を、子供たちの世代にも引き継ぎたい」

「地域で生きるひとは、どこにいてもみんな仲間で、共創して未来を作っていきたい」

という、私の想いそのものです。

唯一無二のブランドにする。

応援を生むストーリー設計の答え。

私のケースで言えば、それは私自身そのものでした。

会社の創業者が、応援されるストーリーブランディングのひとつとなる事例も数多くあります。

「九州バカ」の著書も読み

ファンになった村岡さん

今では一緒に仕事をさせていただくまでに

九州バカは村岡さんの著書で、地域で生きるからこそのリアルが詰め込まれてます。地域ビジネスで生きる人に一度は読んでいただきたい本。

【著者からのメッセージ】

今こそ「地元創生」を目指そう ーー村岡 浩司

地元の魅力を、独自のプロダクトやサービスに結晶させ、

表現しながら、 世界へ発信していく。

ユニークな発想で新たな産業を起こし、

地元を活性化するエコシステムを生み出す

地域ビジネスの創造。

地元の価値を見つめ直して、 自由に自己を解き放つ、

一人ひとりが主役の生き方、 働き方。

世界が憧れる、 ふるさとをつくろう。

私の影響力を拡大する努力をしなければ、と今思っているのも、私の存在意義が、私の会社の存在意義ともなる設計だから。

私のミッションを反映したのが、製作所のミッションです。

あとはコツコツ、努力するだけ

製作所の得意領域は「食コンテンツ」×「地域」×WEBの活用における販路・売上拡大ですが、その背景には、このストーリーブ創りのクリエイションの強さがあります。

相談を受けていて、ストーリー設計に困っている企業様も多く、ぜひそこはご一緒させてください、とお伝えしたいところです。

長くなりましたが、ストーリー創造のプロットは、以上です。

8.クオリティと顧客満足の追求

地方でのD2Cビジネスは、その地域独自の価値や魅力を活かし、直接顧客との関係を築くことが可能です。

さらには、モールECへの水平展開などによって、より広く市場に定着させていくことについては、ここまでで解説してきました。

右肩上がりの事業成長に必須なのが、製品やサービスの「クオリティ」の追求と「顧客満足」の実現です。

クオリティと顧客満足は、ただ品質の高い商品やサービスを提供するだけではなく、購入前後の顧客体験もそのうちに当たります。

ここまでは、商品企画開発であったり、デザインやストーリー、販売設計の話をしてきましたが、その他の要素についても、触れる必要があるなと思ったので、書き足しておきます。

例えば、顧客の問い合わせへの丁寧な対応、購入後のフォローアップ、アフターサービスなども、クオリティーと顧客満足の中に包括される大切な要素です。

自社事業は、誕生日やギフトに使われます。

お客様がWEB上ではわからない、確認したいことが問い合わせからも入りますし、ふるさと納税返礼品などは、事業所に直接寄付者様からご連絡をいただくことはなく、中間管理事業所から伝達があります。

人間の仕事ですから、時には、ミスしてしまうこともあります。

それでもお客様に満足していただいてこその仕事で、その先に持続可能な事業があるのは間違いなく、日々いただく多くのご注文にもスタッフみんなで向き合ってます。

何年経っても、レビューはドキドキします

このシリーズを書き終えたら、逆に『人口308人の町で月商1000万までにした10の失敗』を書く予定なのですが、顧客満足の失敗は多いです。

自社内部の失敗はどうにでもなりますが、お客様の満足度、しかもオンラインを通して対面しないお客様がどう感じ、どうしたら喜ばれ、どうしたら気持ちを損なってしまうのか、ゼロからの立ち上げだからこそ、気を使っても失敗することが多くありました。

それでもその度に、2度目の失敗がないようにシステムを見直す、マニュアルにして徹底する、ということを続けてきた結果、リピーター様の比率が高いことを考えても、顧客満足度が上がってきたのではないかと思ってます。

9.地域での効果的なマーケティング戦略

さて、次は別のアプローチで行った、地域での効果的だったマーケティング戦略についても、記録して行こうと思います。

・親和性が高い他社との連携で認知を取る方法

・コンテンツマーケティングによって認知を取る方法

・ソーシャルメディアを掛け合わせて認知を取る方法

この3つです。

1.地域振興、地域事業者との連携

地域の観光協会や商工会、自治体の商工課と連携し、地元の特産品のPRを一緒に行うことは、とても効果的です。

色々と取り組みをさせていただきましたが最近で言えば、平戸市商工会議所がリーダーシップを取り、市内の菓子店が参画して生まれた『平戸百菓繚乱』プロジェクトがあります。

このプロジェクト自体が、私自身が進めている地域の価値を国内外に発信するミッションと同じものであり、勉強のためにも参画させていただきました。

地域振興、地域事業者との連携によって、地域に愛着がある人々や地域の特産品に興味を持つ人々に対して訴求することができます。

2.コンテンツマーケティング:

1の話は、最近ですが、こちらは逆に起業準備中の話が1番わかりやすいので、ピックアップしてみます。

コンテンツマーケとは

対象となるオーディエンス向けのコンテンツをオンラインで作成、公開、および配布することに焦点を当てたマーケティング手法のこと

起業を決めた専業主婦の私は、当たり前ですがお金がありませんでした。にも関わらず、イニシャルコストの大きな製造業を始めたわけです。(まぁ確かに、周りは反対する。笑)

そこで考えました。

オープンしたらランニングコストが発生してしまう。つまり、オープンには行列ができている状態でなければならないな、です。

結果やったのは、起業すると決めた日にアメブロを開設し、その日から毎日3記事〜5記事投稿を始めました。

私の起業プロセスを発信し、商品を見ていただき、モニターにレビューをいただいて、お客様に知っていただく〜購入にいらっしゃるまでを設計したのです。

AIDMA理論の実践です。

マーケティングフレームワーク最強

なんと30分で完売してclose

こんなに来てくださるのかと、私の方が驚きました

サービスのストーリーも共有することで、お客様との深いつながりを作り出すことができます。

これは私自身が行った2016年の話ですが、例えば特産品の生産者にスポットを当てた記事や、製品の製造過程を紹介するビデオなどを作成し、ウェブサイトやSNSで共有することで、商品に対する理解と興味を深めることができます。

3.SNSとの連携

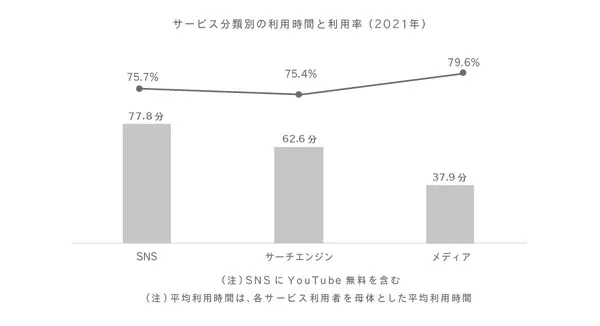

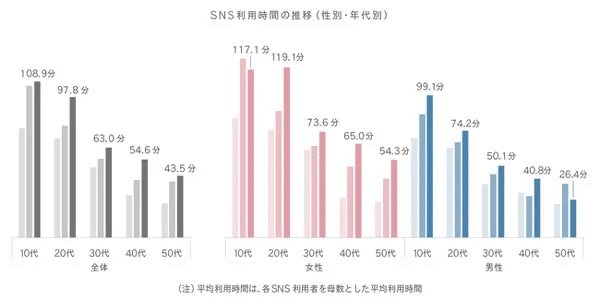

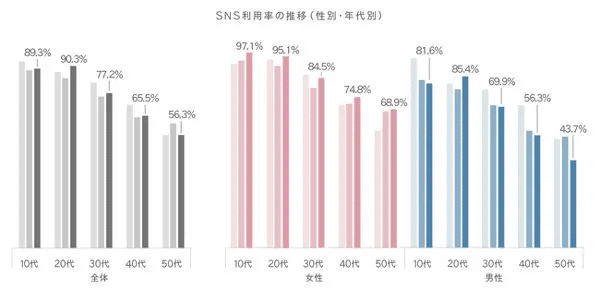

SNSに関するデータをいくつか貼ります。

SNSを見てることがわかります

SNS滞在時間比較

SNSに関するデータをさらっと拾っただけでも、これだけ利用されていて、滞在時間が長いことがわかります。

特に女性は男性よりSNSを日常的に活用してます。

しかもSNSは基本的に無料で、すぐ始められるツールです。

スイーツ写真や生産プロセスをリールをSNSに投稿する、キャンペーンお知らせをするなど、地域でのSNS発信も日々行なっていましたが、間違いなく効果がありました。

特にInstagramやPinterestなどのSNSは、写真がメインコンテンツなので、食サービスにとても向いてます。

また、実はメディア関係者やバイヤーから、SNSで検索して問い合わせが来ることも多いほど、自社HPと同様の力を持つまでになってます。

さらには、ユーザーが投稿した商品のレビュー(UDC)の投稿によって、信頼性を高めることもでき、

ULSSASマーケティングと言って、SNSを起点に購買フローが始まる、現代の新しいセールスプロモーション設計もあるほどです。

地域ビジネスにとって、SNSのブランディング力、拡散力、ファンコミュニケーションの力を活用できるかは、とても重要です。

詳細に記録しようと思うと、長くなってはしまうのですが、「ブランドは細部に宿る」の名言通り、やるべきことをやれば理想を現実にできるのが、事業のおもしろさであり、マネジメントです。

ただ、「人口308人の町で月商1000万を達成した方法 #4」は、ストーリーブランディングが1番の肝かなと思います。

みなさま、ぜひ何度も読み込んで、使っていただければと思います。

※地方企業向けの無料相談受け付けております。

TwitterDMから気軽にメッセージください※

【人口308人の町で地域産品をブランド化。月商1000万を達成した方法を完全公開】

— ふみ@スイーツブランド・ブランディング会社代表 (@FUMIKA422) May 8, 2023

マーケやブランディングノウハウを持つことがどれだけ可能性を広げるかを知って欲しい。

地域でがんばる企業、人達のためになればと書きました。https://t.co/ysD9H1rt5M

ぜひリプ、 RTいただけると嬉しいです…!

次回予告

10.地域D2Cにおける物流障壁 5つの克服策

11.地域で持続可能な採用と人材定義

12.D2CからBtoBへの進出のきっかけ

13.月商1000万円達成と売上構成比

14.総括と教訓・これからの事業成長

15.#予告 月商1000万達成までにした5つの『失敗』

次回の11は、本当に頭を悩ませた内容なので、こちらも全公開予定。

お楽しみに!

ぜひRT、シェア、感想で、教えていただけると嬉しいです…!

ではまた明日、お会いしましょう!