【名作迷作ザックザク㉔】~"祝!4Kリマスター放送"その6~ やんごとなき身分の殿方の求婚を振り切り、貴方と逃げよう、"友達より大事な人" 一家総出の夜逃げすら朗らかに歌い上げる音楽映画『かぐや姫』(1935)

結論から言おう!!・・・・・・こんにちは。(=゚ω゚)ノ

"かぐや姫"といえば、幼少期にカーステレオで母が『妹』をヘビロテで流していたことを思い出す、O次郎です。

※かぐや姫解散前のラストシングルか。

半世紀近く前だけあってメンバー皆さんお若いが、観客の皆さんももう還暦以上にはなられてるわけか。

この5月から『シン・ウルトラマン』の公開を記念してということで、CSの日本映画専門チャンネルで「円谷英二特撮 4Kの世界」と題して円谷特撮映画が4か月連続リマスター放送されてました。

5月は『モスラ(1961)』、6月は『フランケンシュタイン対地底怪獣(1965)』、7月は『マタンゴ(1963)』と来て、8月は『ハワイ・マレー沖海戦(1942)』及び『加藤隼戦闘隊(1944)』でした。

それに加えて番外編として昨夜放映されたのが今回の『かぐや姫(1935)』です。

※これまでの放送の5作品の記事は以下の通りです。よかったらついでに読んでちょ。

全体としては"音楽映画"であることが強調されて演者さんも本業が歌手の方が多い一方で、かぐや姫が竹から出現するシーンの入魂の特撮、そしてOPの流星のアニメーション、といった具合にあっちこっちに力の入れ様が分散されていてさながら実験映画のような趣がありますがそこには相応の時代背景があるようで・・・・・・戦前の作品ではありますが戦争映画ではなく、突出したイデオロギーが内在しているわけでもありませんので、そのあたり苦手な方も古典中の定番の昔話が昭和初期に如何にアレンジして映像化されたか、ちょっくら読んでいっていただければ之幸いでございます。

それでは・・・・・・味噌汁の作り方を書いて行け!!!

※ちなみに、この二曲も幼少期のカーステレオの思い出です。

どの曲も名曲なのは分かりますが、"母ちゃん、若い頃にこんな辛気臭い曲ばっかり喜んで聴いてたのか…"と内心ツッこみましたね。

Ⅰ. 作品概要

(あらすじ) ※日本映画専門チャンネルの紹介ページより引用

長く所在不明ながらも2015年に英国で発見され、85年ぶりに日本凱旋を果たした作品。特撮進出前の円谷英二が撮影を担当したほか、音楽監督に宮城道雄、美術に松岡映丘ら一流の面々が集結した幻の逸品を、鮮やかに復元した注目作。竹取の翁(汐見洋)は光り輝く竹の中で眠っていた赤ん坊を連れ帰り、我が娘として育てることにする。美しく成長したかぐや(北澤かず子)には心に決めた相手がいたが、権力者の造麿(藤山一郎)の息子ら数々の男性が“宝物”を携え求婚に訪れる。

まず、なぜ"音楽映画"として舵が切られたかですが、どうやら時代的にまだまだ無声映画が主流だったようで、パンが無ければケーキを云々よろしく"どうせ音が出せる映画なら唄えばいいじゃない‼"というノリが背景にあったようです。

日本初の本格的トーキー映画。ちゃんと劇中の主題歌も有る。

"登場から4年も経てば全編音入りの映画も珍しくなかったんじゃないの?"と

思わないでもないですが、そこは時代による技術の普及の早さの違いなのか。

"昔のミュージカル映画"と言われて個人的に真っ先に思い浮かべるのがコレ。

当時も後年になってからも取り立てて評価されていない作品のようですが、

ミュージカル映画好きでもない自分が本作に手を出したのは、

"当時の大映の永田雅一社長が自身の不倫相手だった中田康子さんを強引に主演に据えて撮らせた"

というゴシップ性に惹かれたから、という懺悔をここに…。(・ω・)

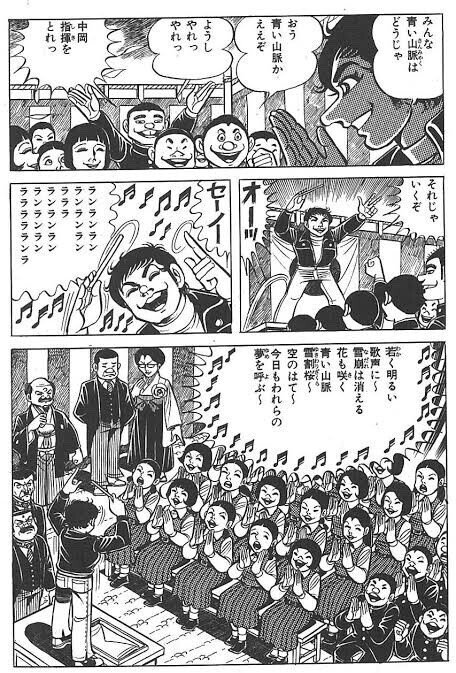

というわけで主要キャストの中に歌手の藤山一郎さんや徳山璉さんがいらっしゃり、本職俳優の方々との演技のキャッチボールが・・・という場面も散見されたのですが、そうしたキャストさんの独唱のみならず楽団も交えての合唱は朗らかで陽性に満ち満ちていて、"戦前の歌"というと勇猛な軍歌やどこかもの悲しい日本音階の音色ばかり想像してしまう身としては非常に新しい発見でした。

音楽関係の国民栄誉賞受賞者の一人として古賀政男さん等のお名前と一緒に覚えたハズ。

そして・・・

Ⅱ. 監督及び主要スタッフについて

そして特撮ファンとしては未だ30代半ばの若き円谷英二監督の特撮が観られる、というところで注目ですが、何かの文献か聞いた話によるとご本人はあんまり本作の出来がお気に召さなかったとかなんとか・・・。

なんでも、"音楽映画"ということで俳優未経験の歌手の方々をキャスティングしたり、監督が影絵・切絵のアニメーション畑出身でしかも本作が初監督作品となった田中喜次さん(当時未だ20代後半!!)で現場を上手く仕切れていなかった、ということがその要因のようです。

本来の尺が75分のところを33分の短縮ダイジェスト版になっているので元々の印象は知る由も有りませんが、前述のような、

〇オープニングでの流星が流れるアニメーションでの盛り上げ

〇本編での本職俳優さんと歌手とのやや寸違いな掛け合いと、楽隊も用いた豪華な歌の数々

〇かぐや姫誕生や唐土への船旅での幻想シーン等の合成特撮の入念と多用

〇実寸大の豪壮な家屋や船のセット

といった見どころいっぱいな反面、統一感を欠いた各職人の好き勝手な拘りの数々はそうした背景の顕れかもしれません。

それに迎合するを良しとしない職人気質な製作現場の板挟みになって

富野監督が途中降板させられた『勇者ライディーン』みたいな感じ?

幼きかぐや姫の合成はやはり見事!!

後半のストーリーとしては、「翁は強引な求婚者たちからかぐや姫を守るため、"かぐや姫は実は月の使者であり、中秋の日に月へ舞い戻る"との噂を流す。宰相らは武装して月からの訪問者を迎え撃とうとするが、いよいよ顕れた月蝕により慌てふためく。一同が騒いでいる間にかぐや姫は翁夫婦とその息子である許嫁と都落ちして見事彼らから逃れて、めでたしめでたし」というもの。

なんというか、偏見ですが戦前の物語であるにもかかわらず、かぐや姫と許嫁の青年の二人が心中したりしないばかりか、その両親である翁と媼まで揃って生き残る大団円なのが意外や意外、という印象です。

欠食児童や婦女子の身売りが大きな社会問題となっていたということですから、

この時期に於いても特に若い世代には「権力には屈せず」という反骨精神が

作品に投影されていたのかもしれません。

ちなみに偶然というか、昨日もNHK銀河テレビ小説の枠で放映されたTVドラマ版の『まんが道』について、生涯を掛けて児童漫画に情熱を注いだ藤本先生と安孫子先生を振り返って記事書きましたが、本作の田中喜次監督も戦後に到っても児童文学のアニメーションや教育映画を手掛けていらっしゃいますし、円谷監督も見様によっては子ども向け一筋です。

本作のストーリー展開は、個の自由と生が極限まで制限されていく戦争の時代へ突き進んでいく中で、製作サイドの方々の子どもたちに向けての精一杯のメッセージだったのかもしれません。

『世界ふしぎ発見!』の回答者としてお馴染みだったのに

お見掛けしなくなったのはいつ頃からだったか・・・。

※よかったらこっちも読んでちょ~

Ⅲ. おしまいに

というわけで今回は戦前の映画『かぐや姫(1935)』について書いてみました。

当時の若手の才能が結集した意欲作だったようですが、やはり一言で評すると"船頭多くして船山に上る"でしょうか。一本の作品として観ると整合性と統一感の無さで厳しいですが、実験作としての各所の尖った技術は確かに光るものがあると思います。

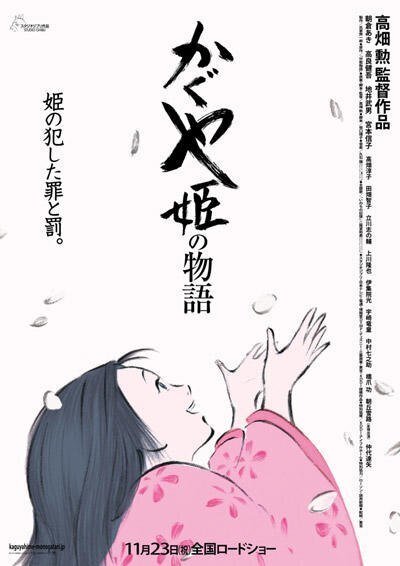

やはり現代となって"かぐや姫"といえばコレですが、

"アニメーションの大家の監督"が"自身の集大成"として"莫大な時間と予算"を掛けて、

作品を"完全な自分の管理下"に置いて、そして"人間の醜悪な業"を余すところなく描き出した…。

ということで、先入観は有るにせよ、本作とのあまりのコントラストに驚きます。

30分余りと短い尺ですので、よろしければ再放送チェックしてご自身の目で確かめてみていただければと思います。

今回はこのへんにて。

それでは・・・・・・どうぞよしなに。

今の目で見ても大変お綺麗だと思いますが、非常に蛇足ながらこの横顔のカット、

生田斗真さんにめちゃんこ似てるような気がします・・・なんぞ。(`・ω・´)

いいなと思ったら応援しよう!