【DTM】今注目すべき二大プロデューサーにみる音楽のブランディング

自分の音楽の世界を作って伝える

インターネットが一般化して数十年、今の時代はただ良い楽曲を作るだけではなく、それを伝えるための戦略が必要です。いわゆる「ブランディング」というやつです。

ただ、ブランディングしていきたい、自分の音楽のブランドを確立したいと思っても何から手をつけていいのか、どんなことを考えたらいいのか、なかなか見当もつかないものです。

そこで僕が参考にしているのがSeven LionsとRezzという、2人のエレクトロニックプロデューサーです。

この2人は日本では全然知られていませんが、Spotifyリスナーは100万人を大きく超えて世界で今大人気のアーティストです。

そして、どちらも異なるスタイルを持ちながらも共通項がいくつもあり、メインストリームな音楽性でないにも関わらず強いファンベースを築き上げているプロデューサーです。

この記事では、あまり日本で紹介されることが少ないこの二人がどのような音楽活動の戦略を取っているのかを紹介し、DTM作家として取り入れられるポイントについても考えていきます。

Seven LionsとRezz 「世界観を武器に成功した二人」

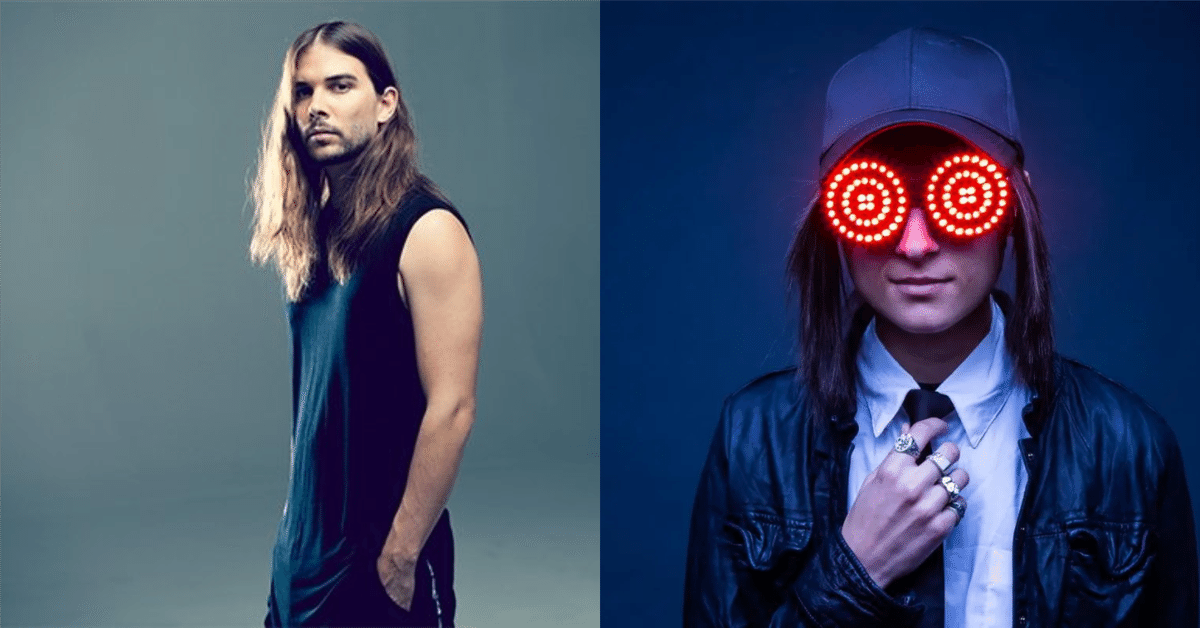

メロディックダブステップの帝王 Seven Lions

本名はジェフ・モンタルヴォ。アメリカ出身のプロデューサーで、メロディックダブステップの第一人者として知られており、僕もここ数年一番好きなアーティストです。

2011年にBeat Port主催のAbove & Beyondのリミックスコンテストで優勝したことをきっかけに注目されました。

トランスやダブステップ、フューチャーベースを組み合わせた独自のサウンドが特徴で、ファンタジーを思わせる壮大でエモーショナルな世界観を表現しています。今では自身のレーベルOphelia Recordsを立ち上げ、メロディックベースシーンを牽引する存在となっています。

ダークエレクトロの女王 Rezz

本名はイザベル・レザザデ。カナダ出身の女性プロデューサーで、ミッドテンポの重厚なベースラインと独特のダークなサウンドが特徴の、とてもサイケデリックな音楽を作る人です。

陶酔感のあるミニマルなグルーヴやサイバーパンクを感じるサウンドデザインが特徴で、LEDで光るメガネにキャップという姿と"Space Mom"の愛称でカルト的な人気を誇っています。

あのDeadmau5に見出されてチャンスを掴み、彼のレーベルMau5trapからキャリアをスタート、現在では自身のレーベルHypnoVizionを立ち上げました。

二人に共通した音楽戦略の特徴

一見すると違う世界にいるように見える2人ですが、そのブランディングの手法には共通点があり、「自分のやりたいことを大事にしながらファンを拡大させていく」戦略を取っていることがわかります。

①明確な世界観とブランディング

Seven Lionsはファンタジーやエピックな要素を強調し、ビジュアルやMV、アートワークに一貫性を持たせています。レーベルのOphelia Recordsからリリースされるコンピレーションアルバムも含め、「ファンタジック」「エピック」な印象がリスナーに強く残るように徹底されています。

Rezzは「異世界感」「宇宙的なサイケデリック」をテーマに、LEDゴーグルという特徴的なビジュアルを取り入れ、ダークな音楽に加えて「得体の知れない風貌」、でも気になって見てしまうという強烈なアイデンティティを確立しています。

このメガネ姿を見ただけで「Rezzだ」と分かるくらい、イラストロゴも含めて徹底してこのビジュアルを貫いています。

(ちなみにRezzの素顔は至って普通の綺麗なお姉さん。ただスタジオの中も真っ赤で、オカルティックなオブジェがあったりと「ああそういうの普通に好きなんですね」というのが伝わって良いです)

②レーベル運営によるコミュニティの形成

どちらも自身のレーベルを運営し、他のアーティストをサポートしています。

ただ闇雲に他のアーティストを迎え入れてるわけではなく、「自分の音楽と共通した世界観、方向性を持つ、共鳴できる人」を選んでいます。

2015年にLUNA SEAがLUNATIC FESTというフェスを開催しましたが、この時のコンセプトは「LUNA SEAと同じダークなアティチュードを持つ、同種のアーティスト」というもので、出演者のジャンルも世代もバラバラでしたが不思議と統一感のあるイベントでした。

Seven LionsとRezzのレーベルもこれに近いようなコンセプトで、自分の音楽の世界を広げながら、ファンにとっても「このレーベルの音楽なら間違いない」と思ってもらえる環境を作っています。

例えばSeven LionsのOphelia Recordでは「Advent」というコンピレーションアルバムのシリーズがあり、Seven Lionsの音楽に共通した世界観や雰囲気を持つ若手やルーキーのアーティストをピックアップしています。

Seven Lions本人のメインジャンルはメロディックダブステップやトランスステップですが、Adventではそれ以外にもトラップやドラムンベースなどを取り上げることがあり、ジャンルは違えど「Opheliaっぽさ」「Ophelia系」とも呼ぶべきサウンドがしっかりあるため、「Seven Lionsが好きならこういうのも」というファンに対するレコメンドになっています。

③ファンとの強い繋がり

Seven Lionsは「Chronicles」というイベントを主催し、Ophelia Recordsと繋がりの深いアーティストと共演し、Opheliaファンが集まる場を提供しています。

RezzもSNSで積極的に発信し、ファンと直接コミュニケーションを取ることで、熱狂的な支持を集めています。

④ジャンルを超えたコラボレーション

コラボレーションで共作、というのはEDM界隈ではよくあることですが、ジャンルを跨いだコラボが多く新たなファン層にアプローチするのも2人の特徴です。

Seven Lionsが、ポップス+フューチャーベースで世界的に有名なILLENIUM、Said the skyの2人とコラボした「Rush Over Me」はマジで名曲です。

RezzもZeds DeadやVirtual Riotなど、ジャンルの垣根を越えて共演し、ファンが思いがけない一面を見せるように自身のスタイルを進化させています。

変わった組み合わせでいうと、ポストハードコアのSilverstein、PolyphiaのギタリストTim HensenとのDreamstateはかなり異色の組み合わせでした(異色すぎてRezzファンにもコラボ2組のファンにもあまり評判がよくなさそうではあるんですが、こういったチャレンジに積極的な姿勢が伺えます)

彼らの戦略から学べるポイント

①音楽とビジュアルで世界観を統一する

自分の音楽の世界観をしっかりと決め、それをビジュアルやアートワーク、楽曲の方向性に反映させ、それに合うものだけを自分の音楽に取り入れていく。

例えばSeven LionsやRezzが急にUltraに出てきそうなパーティーソング的な明るいビッグルームハウスをやり出したらそれまでの世界観が崩れてしまうわけです。

音楽性は様々なものを取り入れても「表現したいことはこれ」という軸を明確に持ってそれをブラさないという姿勢がまず必要です。

②ファンと繋がれる場を作る

自分の楽曲、それに近いジャンルやアーティストをプレイリストにまとめたり、ファンが交流できる場を提供することで、リスナーとのつながりを強くできます。

レーベル運営はいくらなんでもハードル高いですが、SNS上などでフォロワーを巻き込む形の活動をすることで、自分の好きな音楽を共有できる人との場を作れます。

僕が「Cyber Fantasy EDM」というプレイリストを運営してるのも、サイバーファンタジーという、ゆるい括りだけど濃い世界観を好む人とコミュニティのようなものを作りたいからです。

③SNSを活用してファンとの距離を縮める

昔はアーティストは雲の上の人みたいな存在であるべき、なんて価値観もありましたが、今の時代はSNSやライブ配信を活用して、リスナーと積極的にコミュニケーションを取るのが普通になりました。

僕は個人的に苦手な分野ではあるんですが、YouTubeのメンバーとか、海外ならPatreon、日本ならLINE@など、より近い距離感でファンと繋がれる方法は色々あります。

④異なるジャンルやアーティストとのコラボを試みる

他のアーティストとコラボすることで、新しいリスナー層にリーチし、音楽の幅を広げることができます。交流を通じて、自分では思いつかなかった音楽的なアイデアを取り入れるチャンスにもなります。

僕がやっているEpic Vanguardでも、メタルコアバンドや弾き語りで活動しているボーカルの人とコラボレーションしたりして曲を作っています。

⑤アイコンとなるビジュアルを確立する

ライブでの演出やMVの作り方も含め、視覚的な要素を意識すると、より音楽の世界観が伝わりやすくなります。

例えば、アイコニック=象徴的なアイテム(RezzのLEDゴーグルのような)を取り入れ、徹底的にそれを前面に出すことで、ファンに覚えてもらいやすくなります。

Epic Vanguardでも、活動を始めた一番最初にロゴマークを作りました。サイバー:ゲージやメモリサインのオブジェクト、ファンタジー:羽をモチーフにしたオブジェクトなどを組み合わせて「サイバーとファンタジーの融合」をテーマにしました。

作品では毎回このロゴマーク、タイプのどちらかを使ってます。

ブランドを確立できれば好きなことだけをやっていける

Seven LionsやRezzのような方法を突き詰めると自分の音楽のブランドを確立してやりたい音楽だけを続けながら、それに共感するファンを増やすことができます。

明確な世界観を持ち、それを一貫して発信し続けることで、「この人の音楽を聴きたい」と思うリスナーが自然と集まります。そして、ファンが増えれば、自分のやりたい音楽だけを作り続けることが現実的になります。

今は亡き坂本龍一が「1カ国で100万人のファンベースを作るとやりたいことはできなくなる。だけど100カ国で1万人ずつファンを作れればやりたいことだけしていてもついてきてくれる」という戦略を取っていたと聞きます。

Seven LionsとRezzはどちらもメインストリームに躍り出るような「1カ国で100万人のファンが作れる」タイプの音楽ではありませんが、まさにこの坂本龍一の戦略、「やりたいことだけやってついてきてくれるファンベース」を世界中に持っている状態といえます。

それが実現できているのも2人に明確なブランドがあり、それを守り続けているからだと思います。

ブランディングとは単に見た目を整えることではなく、「自分がどんなアーティストで、何を伝えたいのか」をはっきりさせ、それを伝え続けることです。それができれば、やりたくないことを無理にやる必要はなくなり、本当にやりたいことに集中できるようになります。

僕もこの境地に辿り着きたいと思って制作を頑張ってます。

もし、自分の音楽をもっと広めたいと考えているなら、今回紹介したポイントを意識してみると、新たな可能性が開けるかもしれません。

そして、ここまで読んでくれた人でエモーショナルなエレクトロニックミュージックが好きな方は、ぜひ僕のEpic Vanguardの楽曲もチェックしてみてください!

![ochi [Epic Vanguard]](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/110784522/profile_d26a636bf621ec0648ac056e3a568cd5.jpeg?width=60)