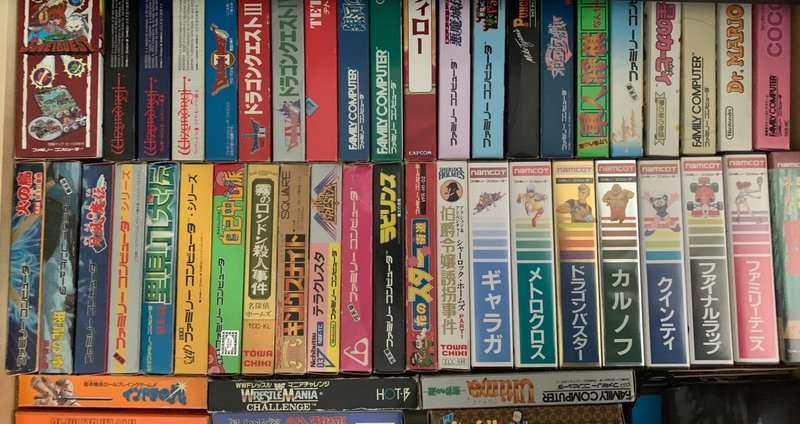

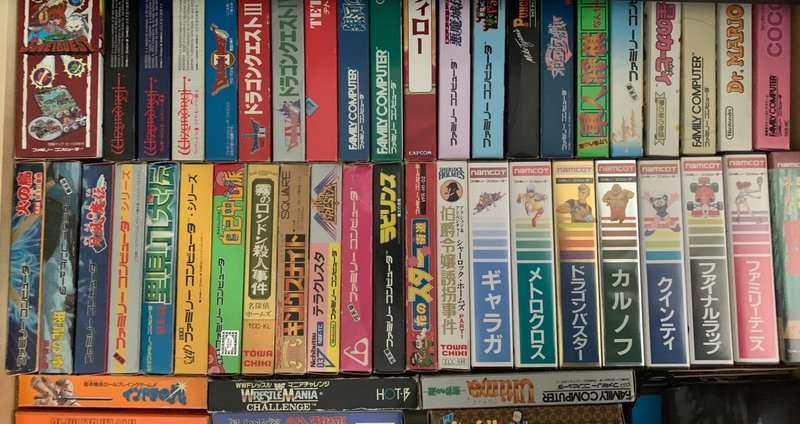

その㉞『ドラゴンクエスト3 そして伝説へ……』その2

数あるファミコンソフトの中でも知名度や売上本数、面白さでもほとんどトップに近いと思われるのが本作「ドラゴンクエスト3(ドラクエ3)」である。近々新たに様々な機種で、HD-2Dリメイクが発売されることも決定。内容は非常に有名なソフトだが、ここで触れたいのはファミコン版の発売日、当日のもようだ。筆者が中学生のときである。

前作「ドラゴンクエスト2」が大ヒットしたため、今作の発売日にも店には長蛇の列ができた。筆者は当時、関西圏在住。入手の機会を逃すまいと向かったのは、大阪のとある