よく聞かれる、「なぜバクラクは今さらこの領域に?」について〜開発組織の視点から〜

これは何

2024年10月に、バクラクをご紹介いただいているパートナー様に対して、オフラインのミートアップを実施しました。

本noteは、その中でお話した、「バクラク事業をなぜやるのか」というプレゼン資料をもとに記載するnoteです。

なお、事業戦略というのは正直関係なく、ただただ作り手としての想いを述べたものになるため、「事業戦略を聞きたい」という人はこのnoteは合わないと思います。

なお、会社としてもテクノロジーに関する色々な発信をしますが、色々な方と話すと、「なぜ、今更この領域に?」と言われることが多いです。

そのため、作り手視点で、この辺の話をしようと思います。

自己紹介

私はバクラク事業のVPoPをしています。バクラク申請、バクラク経費精算、バクラクビジネスカードのPdMをした後、組織のマネジメントと新規プロダクトの領域を選定したり、今はプレーヤーとしてもユーザー管理基盤や認証基盤、社内向けの生産性向上のためのAIプロダクトのPdMなどをしています。

バクラクを作るきっかけは、業務におけるいくつもの「仕方ない」があったから

バクラクシリーズは、管理部門のうち、主に経理と最近は労務の方向けのプロダクトを提供しています。

この管理部門という職業は、とても大変な仕事です。管理部門というと、よくバックオフィスと呼称されることも多く、その部門のみで仕事が終わりそうな雰囲気がありますが、実際には全くそうではありません。

なにか1つの業務をするにしても、領収書や勤怠打刻など、従業員の方が提出してもらわないと進められない、そんな業務がおびただしい量あり、提出してくれないとしても、優しい気持ちでリマインドを送ったりしてくれる方がいらっしゃいます。

ユーザーヒアリングをさせていただくと、そんな提出してくれない人を責めることもなく、業務の大変さに対して、「仕方ないよね」と言いながら耐えている、そんな印象のある方が多かったです。素晴らしい仕事をしている方々なのに、色々な事情からそのポテンシャルを発揮できずにいる状態を目の当たりにしました。ある種の諦観の念を感じたため、その課題を解決したい、無くすことで自分の好きな人たちの可能性を最大限発揮できるものを世の中に作り、広めたいと思うようになったのが、バクラクを作った直接的な理由です。

業務の内容は、まとめると孤独で、辛い仕事になりやすいという事情があります。そして、その状態はこれだけソフトウェアが普及していたとしても、まだ解消されていない、そのように感じたことがバクラクを作るきっかけでした。

求められているのは、手が届かなかったところを解消するプロダクト

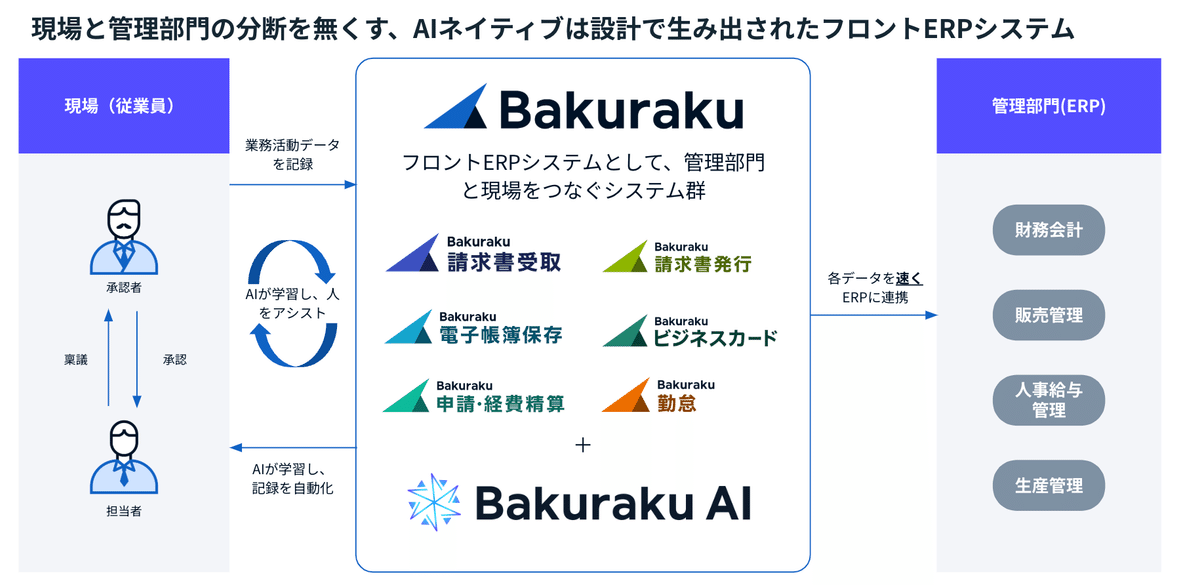

プロダクトビジョンを2024年にアップデートしましたが、バクラクの場合は、現場の人というのを明示的に入れています。

というのも、管理部門の人の生産性を上げるには、現場の人の協力が不可欠なためです。

プロダクト開発においては、よくシフトレフトという表現で問題を上流工程から予め潰しておくことでプロセス全体の生産性を上げることの重要性が日に日に増していますが、同様のことを管理部門の中で起こしていこう、というのがバクラクをやっている大きな目的だったりします。

管理部門は専門職である

会社に所属している人は全員何かしらの専門職ではあると思うのですが、管理部門も例に漏れず、専門職です。

このため、従業員と管理部門の方との間では、常に知識差分や情報の非対称性が存在します。

本来、この情報の非対称性を埋めて、従業員の方が入力した情報が正しく管理部門の必要とされる情報に変換され、手戻りなく業務が滑らかに進む、というのが理想系です。が、お客様にヒアリングをさせていただくと、このように運用されている企業が、いかに少ないことかを目の当たりにさせられます。

今、まさにテクノロジーの時代がきた

プレーヤーが群雄割拠する時代に、最新のテクノロジーを活用したユーザー目線でプロダクトを作れないか、と立ち上がっているのが、バクラクです。

以前から存在するプレーヤーがユーザー起点ではないか、と言われると全くそうは思いません。むしろ、お客様に支持されない限り、継続性がなくなってしまうため、支持されているのは明らかです。そういった先行しているプレーヤーに対するリスペクトは当然持っています。

ただ、これだけ様々なテクノロジーが出現する中で、BtoBのツールは十二分にテクノロジーを活用できている事例は少なく、そこに心血を注いで開発を行うことで、会社の強力なエンジンになっている管理部門の方々の生産性を高められる可能性を感じています。

バクラクは、最初の段階でお客様の業務に細かく根ざした、使いやすい機能群を提供することで現段階の運用に馴染むようなプロダクトにしてきましたが、ついにAI関連機能をより大幅に投資しながら作るフェーズへと転換しようとしています。以前はAI-OCRによる機能群が中心でしたが、直近ではAI-OCR自体のモデルの大型アップデートに加え、推薦処理などを多数開発することで、AI関連の機能群を増やしていきました。

現場と管理部門の分断を無くす、AIネイティブな設計で生み出されたシステム群としてのスタートを2024年、新たに切っており、2025年はその動きは、AI Agentの実現も含めてより加速する方向に向かうと考えています。

テクノロジーを使うのは、結局お客様のため

業務システムを作っていて、私自身常に感じるのは、「いやでも、今のままでも全然いいな」ということです。

なぜなら、現状の業務は、私なんかよりもよっぽど業務に詳しい、管理部門の方(お客様)が最適化に最適化を重ねたものだからです。

今、このタイミングでは、正直変える必要がない、と言いながらも、プロダクト開発は10年先、20年先の未来を見据えてアップデートしていくものです。

労働需給不足を考えると、労働需給不足は始まったばかりだと言えますし、15年後には生産性を20%アップしなければならない、そんな状況と言えます。

一方で、管理部門の場合にはもっと厳しい状況が待っているという考え方をする必要があると私は考えています。

例えば、経理担当者の数を見てみると、従業員300人くらいまでの範囲だと、経理担当者が2~3人くらいがメインになってきます。

ここの領域に、15年後の労働需給ギャップが起きると、2人→1人体制または3人→2人体制になってしまうのです。前者は単純計算2倍の生産性が必要ですし、後者は1.5倍の生産性が必要になってしまう、危機的状況です。

この将来を考えると、今の業務とは構造が違う、テクノロジーを活用した管理部門の在り方を、お客様とともに作っていく必要性を強く感じています。

2024年の振り返りと2025年のバクラクについて

今年も、大変多くのお客様に支えていただき、とてもためになるお話を聞かせていただいた1年でした。ずっとお客様に会いに行っていた1年だったなと感じています。

我々が目指すのは、ソフトウェア開発の力と、お客様の業務知識(ドメイン知識)が融合することで生み出せる、お客様も想定していなかった体験を継続的に生み出せる組織であり、プロダクトです。

AIの台頭によってなんでもできるようになるかというと、特に管理部門の業務はそんなことはあり得ないと断言できます。というのも、ミスしてはいけない業務領域に、容易にミスする可能性を孕むAIを適用するためです。このような、非常に難易度の高いチャレンジを実行していることになりますが、お客様を中心に据えられる組織にできれば、根拠なく、なんとかできるのではないかな、と思っています。

最後に

作ったものがダイレクトにお客様に届く、そんな体験を一緒に考えてくれるAI-UXエンジニアの人を募集しています!

また、よかったらカジュアル面談もお待ちしています!