アメリカ留学を振り返って-Memorable Teachers(その7ー4): Georgetown University Ph.D. Program in Linguistics,1974 (分割バージョン)

「アメリカ留学を振り返って-Memorable Teachers(その7ー3): Georgetown University Ph.D. Program in Linguistics,1974」の続きです。

Fall Semester1974: The Qualifying Examination for Ph.D. Program受験、2つの授業履修、Intensive Japanese courses Ⅰ&Ⅱ 教える

9月に入り2週目、いよいよPh.D. programへの第一関門、The Qualifying Examination for Ph.D.を受験することになるFall Semester が始まりました。授業を受ける傍らJapanese DepartmentでIntensive Advanced Japanese I&ⅡのTA(Teaching Assistant)としての教職も始まります。月曜日から金曜日の午前8時から12時まで前学期までのキャフェテリアでの仕出し作業に代わり教室に詰めて教えることになります。

School Bulletinには日本語科アメリカ人准教授(日本語科主任)と筆者担当になっていましたが、一度も顔を出すことも一切合切筆者にまかせっきり忙しいこと忙しいこと。初級と中級クラスは日本語を話したことも無い学生に2日本語の4技能(聞き話し読み書き)をキチンとつけて上げなければならない基盤クラスです。前任のTAも去る前に不満を述べていたことから慣例化していたようです。アメリカの大学は総じてフェアでしたがアンフェアな慣行がありうるという良例でした。

加えて、近くのAmerican University(AU)から非常勤講師(part-time Lecturer)の依頼を受け、午前中にGUの日本語クラスを終えるとすぐさまAUに移動し、2クラスを教えるとすぐさまGUにとんぼ返りします。

GUに着くや授業が始まる16時半まで図書館に篭り猛勉強です。授業が終了するとまた図書館に戻り12時の閉館時間まで勉強勉強。週末も終日図書館に詰めまさに貧乏暇無しとはこのことです。もしSummer Sessionsで授業2つ取っていなかったら、4つの授業を抱えることになっていました。こうしてIntroduction to Tagmemic AnalysisとSemanticsの2つの授業に絞り残った時間をQualifying Examination for Ph. D.の準備に精を出すことができたわけです。

Fall Semester 1974

Preparing and Taking Qualifying Examination for the Ph.D.

Introduction to Tagmemic Analysis(954205)

Semantics (954483)

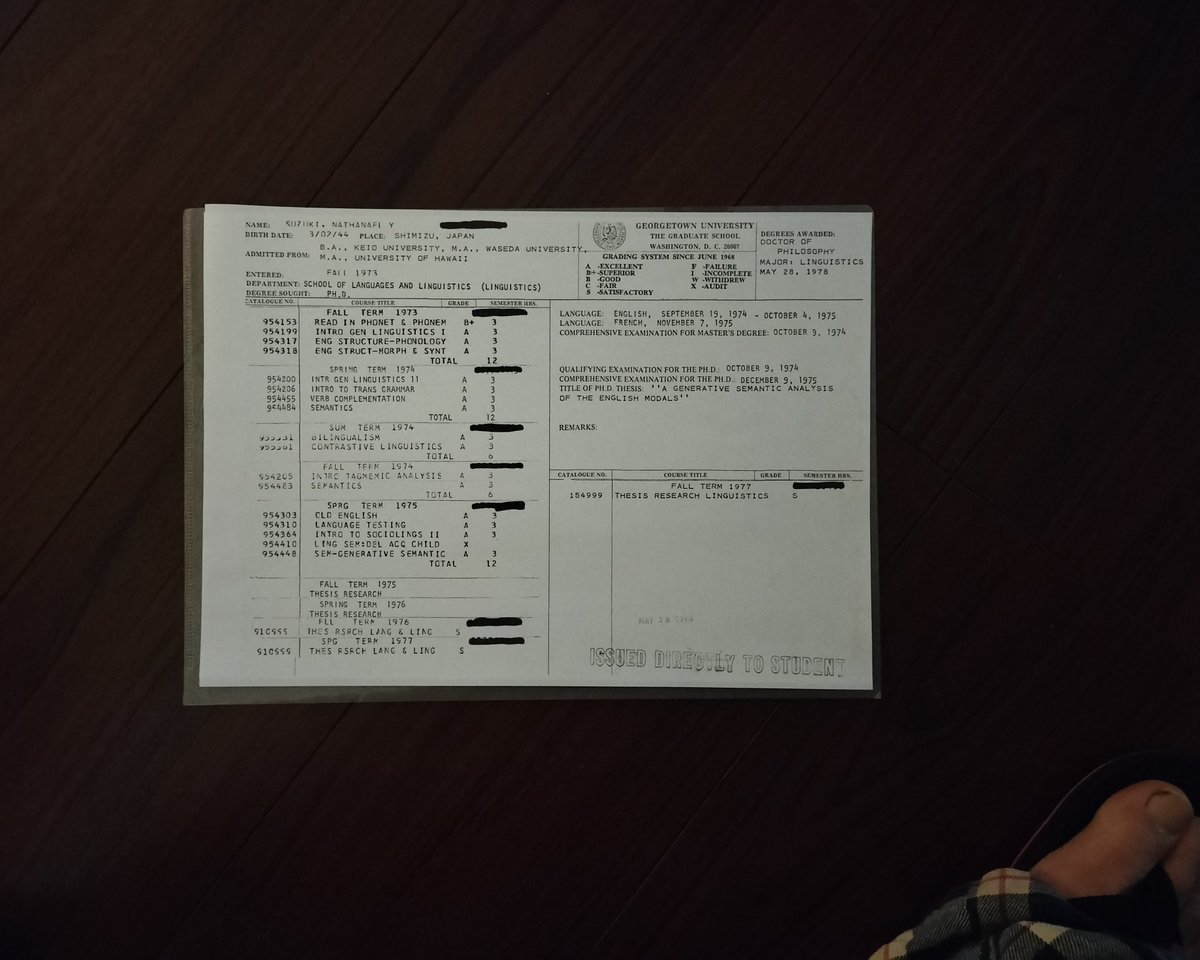

筆者の手元にあるGU成績証明書(transcript)には、“Qualifying

Examination for Ph.D.: October 9, 1974”と、試験に合格した日付が記録されています。採点に1週間かかると聞いていたので、その1週間前に受験したものと思われます。この試験の別名は、“Comprehensive Examination for Master’s Degree”と言われる通り、修士課程のComprehensive Examinationを兼ねていました。High-Pass, Pass, No-passの3段階で評価され、High Passを取らなければ、正式に博士課程を続ける許可が下りません。

結果は掲示板に受験番号とともに “High-Pass, Qualified to Continue the PH.D. program”, “Pass, Master -Terminal”,“No Pass”のいずれかが表示されます。1度目にHigh-Passが取れない場合、もう1度だけ受験チャンスが与えられます。毎回修士号止まりの院生も含め受験者50名位うち5~6名しか合格できません。

この一年間、指定図書20冊を読み終え、全必須科目をAで修了し、準備万端で試験に臨みました。自分では手応えを感じていましたが、どうしても最悪のシナリオを想像してしまい、心配で心配で眠れぬ夜を過ごしました。発表当日、自分の受験番号の横に“High-Pass-Qualified to Continue the Ph.D. Program”と書かれているのを確かめた時には本当に安堵しました。その横では2度目も失敗し今学期限りでここを去らなければならない人の姿がありました。とにかく容赦無しの雰囲気が漂っていました。

さてこれで第一関門を突破できたものの、それも束の間、喜んでばかりはいれません。翌年Fall Semester1975には数倍難しいと言われた第二の関門であるComprehensive Examination for the Ph.D.が待ち受けています。それを突破しなければ博士論文を書く資格が得られずガラガラポンでGUを離れなければなりません。 そのためにもまずFall Semester1974に履修する2つの授業を含め、残りの全授業で優秀な成績を挙げなければなりません。

Semantics(954483)

Semantics(483)はZarechnack先生が担当し、使用テキストはJohn L. PollackのIntroduction to Symbolic Logicでした。 Zarechnack先生はRoman Jakobsonの直弟子と聞いておりもっともっとJakobsonについて色々と聞くべきであったと反省しています。当時はChomskyの生成変形文法とそれに対抗するGeorge Lakoffらの生成意味論の論争にばかりに気を取られ、Jakobsonにはあまり関心を寄せていなかったことを今となり大いに悔やんでいます。2つのSemanticsの授業を通し先生は、生成文法も生成意味論も(その後の認知言語学)その原点はJakobsonの言語記号論にあることを教えたかったのだと思っています。

一風変わっていましたが笑顔を絶やさず人情味豊かな先生でした。それでいて舌鋒鋭く批判精神は旺盛で同僚の先生にも向けられそれが故に孤立し言語学学科ではloner的存在でした。先生のこういう生き方が好きで何度も研究室を訪ねました。残念なことにこのSemanticsの授業ノートなどの資料は手元に残っておりません。

Introduction to Tagmemic Analysis(954205)

Introduction to Tagmemic Analysis(205)は、筆者が後で博士論文主査をお願いすることになるWalter A. Cook先生です。自著Introduction to Tagmemic Analysisをテキストに、K.L. Pikeにより提唱されたタグミミックス(Tagmemic)という文法理論を詳細に学びました。あまり聞きなれない文法理論ですが、Chomskyら変形文法も、この文法理論の影響を受けています。また、生成文法以外にも、格文法(case grammar)や、筆者が後に博士論文で取り上げる生成意味論(generative semantics)にもTagmemicの影響が窺えます。別稿「4 Grammatical Constructs」(その1)(その2)(その3)で紹介した4つの構造もこの理論を使えば分かり易くビジュアル化できます。まさに、アメリカのプラグマチズムから生まれた文法理論で、多くの分野での応用が可能でその一つがcomputational linguisticsです。

Cook先生は、格文法、変形文法、生成意味論との繋がりでこの文法モデルを解説してくれました。Cook先生についてはその(8-1)で詳しく紹介します。(*18)

1974年クリスマス&新年はWashington,D.C.の下宿で

かくして、1974年12月下旬にFall Semesterが終わり、GUでの1年半が過ぎました。Washington D.C.にもすっかり慣れ、なによりも最初目論んだ通り全履修全科目でAを取得してGPA 4.0を保つことができました。また、日本語を教える方も順調に進み、その報酬によって授業料も生活費も全て賄うことができるようになったことは大きかった。大学公認のJapan Clubのまとめ役を引き受けるなど経済的、時間的余裕も出き、交流機会が増えるにつれ多くの友人ができました。

この時分巷のBGMでよく流れていたLove’s Theme(*19)を聞くたびに当時の心象が蘇ります。12月20日過ぎに冬季休暇が始まりましたが、この年末年始はMrs. Higginsの下宿でクリスマスとNew Year Dayを迎えることにしました。(2020年10月23日記)

「アメリカ留学を振り返って-Memorable Teachers(その8ー1)」に続く

(*18)Cook先生はインドで宣教活動をした経験がありヒンズー語のtagmemic analysisをされていました。

(*19)Love Unlimited Orchestra ~ Love’s Theme 1973 Disco Purrfection Versionより。1973年Barry Whiteのヒット曲です。Discoブームの先駆者の一人Barry Whiteは1974年にYou Are My First My Last My Everything (Barry White) をヒットさせています。2008年にイタリアのオペラ歌手Pavarottiとの共演版Pavarotti & Barry White – My First My Last My Everythingは圧巻です。残念ながら2003年に他界してしまいました。Can't get enough of you love, Babeなど数々のヒット曲があります。

For Lifelong English 生涯英語活動のススメ (鈴木佑治 Website)

いいなと思ったら応援しよう!