英語と歩んできた人生...For Lifelong English(1)

表紙写真 清水港三保灯台側から見た富士山。対岸の海辺に筆者の故郷袖師海岸が広がる。行き交う外国船を見て海外に思いをはせた。

はじめに

本稿は2024年2月にTOEFL Web Magazineでの筆者連載コラム “For Lifelong English” の最終回に掲載した記事を加筆・修正し再編し5部に分けてお届けします。長きに亘りご愛読いただいた本コラム読者、そして、ETS Japan 根本斉氏とTOEFLE Web Magazine編集部の皆様には改めて心より御礼申し上げます。

21世紀に入り英語は日常生活のあちこちに溢れ、社会言語学の言語タイポロジー(language typology)からすると、もはや外国語ではなく第二言語になりつつあることに気付かざるを得ませんでした。良し悪しに関わらず英語は第二言語として生涯付き合うことになる言語であること、それ以上に、筆者にとってはそれまでの、そして、それからの人生が英語と切っても切り離せないことから、自ずと本稿のタイトルが浮かんできた次第です。

以下、英語に出会ってからの68年間を振り返り筆者の個人的lifelong Englishの記録です。英語のみならず、良いことである限りある物事に関心を持ち続ければ必ず大きく育ちます。それが生涯続けばなおさらです。出来不出来ではありません、関心を持ち続けるか否かの問題です。[1]

英語との出会い、中学、高校時代、小さな出発点

1956年4月地元中学に入学し人生初の英語授業の風景が今でも鮮明に蘇ります。小学校6年生の時に習ったローマ字は実はアルファベットで、英語がそれで書かれていると知りました。当時としては珍しいオープンリールテープレコーダーでアルファベットを何度も復唱したのを覚えています。聞きなれない/r/の発音にクスクス笑いながらも遠い外国の風を運んでくれる響きに心ときめした。次の週から“I am a boy.” “I am Jack.” “I am Jack Jones.” “I am a girl.” “I am Betty.” “I am Betty Smith.”などの文を教わりました。英語が好きになりました。以来67年間その気持ちは変わりません。

「好きこそ物の上手なれ」という彦は言い得て妙です。英語が好きという気持ちで学習意欲が高まり、年毎に上達していく自らを察知でき自信がつきました。さらに好きになり、学習意欲が高まり、上達するという正のサイクルを味わったものです。いわゆる大学進学校ではない高校に進んだのも微妙に幸いしました。生徒の大部分が卒業後は社会人として巣立っていったので、実用的な科目が中心で予習、復習、宿題で縛られることもなく、好きなだけ英語の勉強に時間を割くことが出来ました。4時ごろ帰宅し毎夜遅くまで英語の参考書を開いて勉強。[1]とは言え、他教科を軽視したわけでもなく、世界史、国語、生物、数学、商業簿記、商業実務、商業法規など結構好きでした。[2]

大学、大学院時代、英文科で辞書を片手に原書と格闘

その後も英語の勉強を続けたかったので慶應義塾大学文学部英米文学科に進学し、卒業後は早稲田大学大学院英文学研究科修士課程に進みます。

全ての時間を英語、英文学に割くことが出きました。昼間は授業で英文学作品を学び、家に帰ると夜遅くまで英米文学の作品を夢中で読み、昼夜逆転の生活でした。惜しむらくは訳読式(grammar-translation method)であったこと、英和辞典を片手に1時間にせいぜい2~3ページの遅々たるスピードで格闘したものです。

しかし、チリ(もちろんチリではなくみな名作です)も積もれば山となり、6年間で200冊ほどの英米文学作品を読みました。

[3]卒業論文と修士論文はJohn Bunyanについてです。高校時代に世界史でピューリタン革命を学び、無学な一介の説教者であるBunyanが書いたThe Pilgrim’s Progressが革命そのものに与えた影響が筆者の関心を惹きました。主要作品を読破しました。

しかし何か不安でした。英文和訳、和文英訳に明け暮れ、実用英語から外れた英文学の勉強をしていることに矛盾を感じ始めたのです。自らは誤魔化せません。中学校から大学院まで12年間あれほど英語を勉強しながら、相変わらず満足に聞けず、話せず、です。当時の英文科には英文学=学問、実用英語≠学問という暗黙の了解があり、それにどっぷり浸かっていたからです。

それではいけないと気づきアメリカ留学しようと思い立ちました。とにかくどこかの大学院英文学科に入り、1、2年勉強してから日本に帰って博士課程を続けようと軽く考えていたのです。が、いざ複数の大学院に出願してみると全て門前払い、大、大ショックです。

(2)に続く

お知らせ: For Lifelong English 生涯英語活動のススメ(Official Site)もご覧ください

[1] 筆者以外では農業が好きで農学の勉強をしていた強者もいます。卒業後は静岡大学農学部に進んで静岡県農業試験場にて蜜柑の病原菌の研究し、東京大学より農学博士号を取得しました。

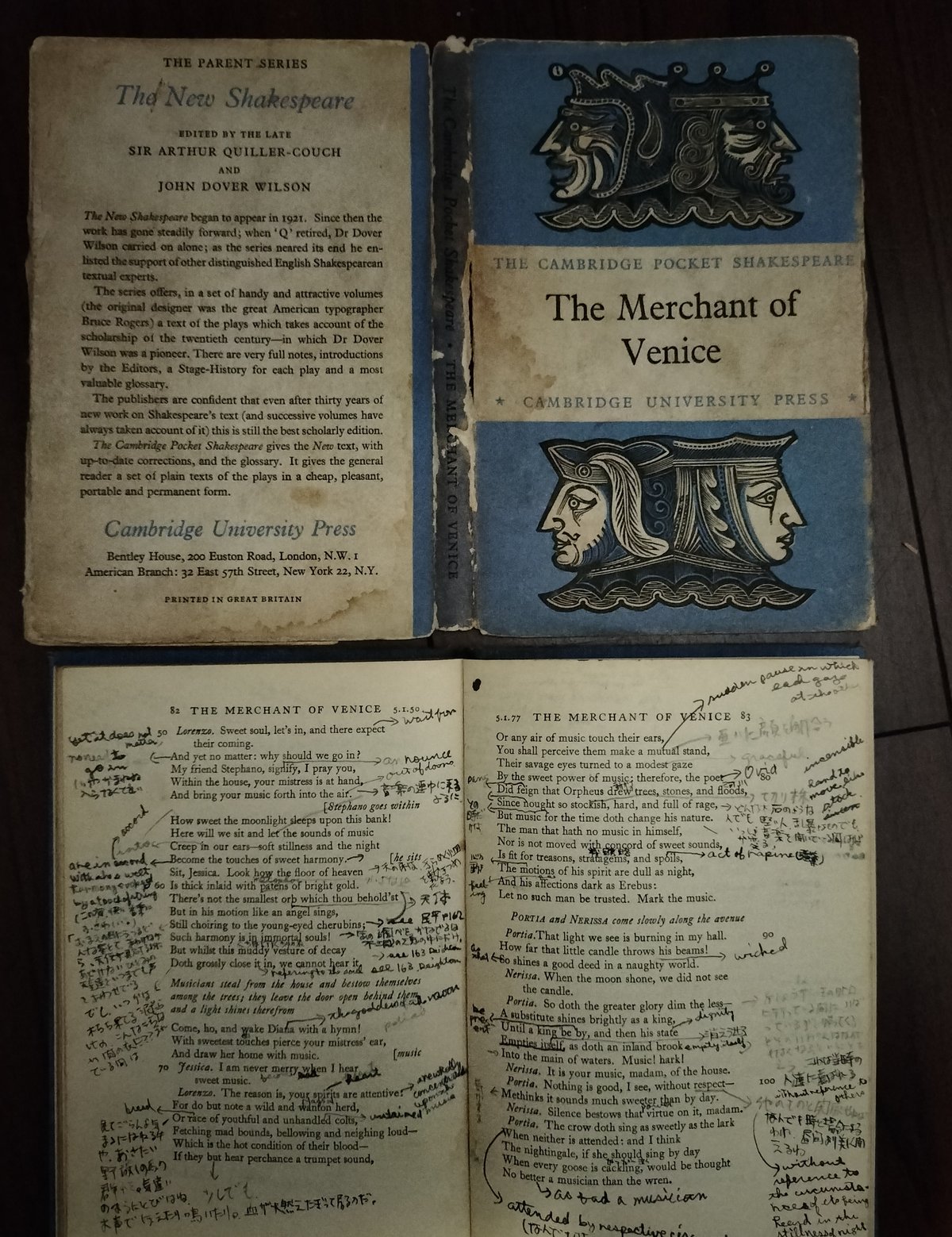

[2] 商業科目には商業実務、商業簿記、商業法規があり本格的で商業簿記、工業簿記1級、珠算1級どころか何段かを取得し、中央大学、明治大学、法政大学などの商学部に進学した人達もいました。筆者自身も卒業要件の珠算3級、商業簿記3級を満たしただけですが、これらの科目で得た知識は後アメリカ留学中の言語学や英文学の授業で大いに役立ちました。ShakespeareのThe Merchant of Veniceなどはルネッサンス期ベニスの商業実務、商業法規に関する作品です。長い人生で体験する物事はいつか役に立ちます。商業も言語もa set of rulesによる活動ですが、それぞれ生得的な面と慣習的な面があり面白い比較研究になります。

[3] 第二外国語はフランス語でした。カミュー(Camus)、モーパッサン (Maupassant)、スタンダール(Stendhal) の原作など20冊ほど読みました。もちろん訳読ですから話せませんでした。

いいなと思ったら応援しよう!