地域とアートがつなぐ時 #5|松川村の文化と食を伝える絵本③

長野県 安曇野 松川村での「アートプロジェクト」をご紹介するシリーズ「地域とアートがつなぐ時」。

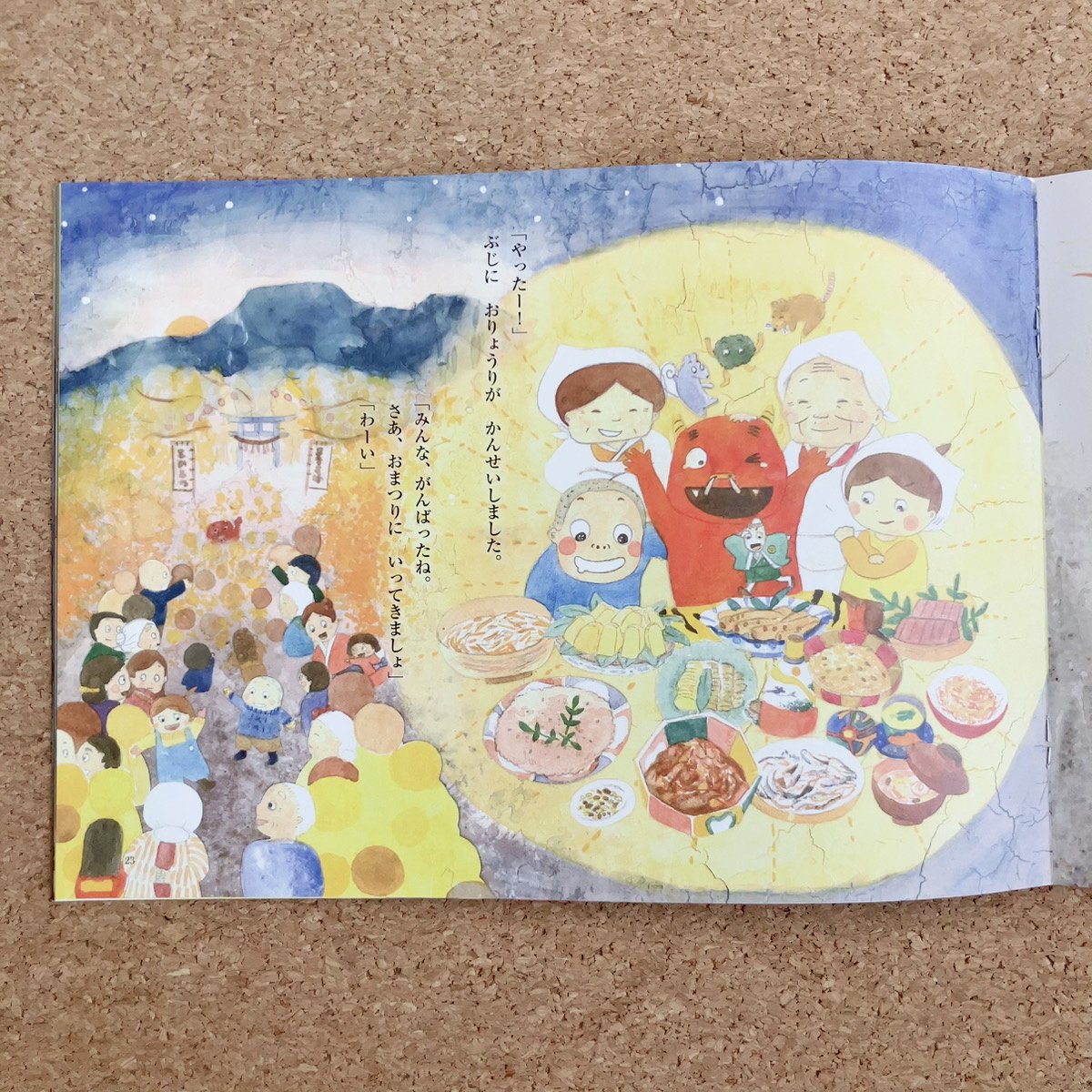

数回にわたり、2014年に出版された絵本『とんすけとこめたろう—はじめての 松川村—』をご紹介しています。

この絵本は、松川村の文化と食を継承するため、「松川村の暮らしと行事食を伝える会」(以下、「伝える会」)と武蔵野美術大学が共同で制作。

「松川村 絵本プロジェクト」としてプロジェクト化し、2年間かけて制作・出版しました。

(私は学生メンバーとして参加)

絵本が完成するまでには、以下のプロセスがありました。

《1年目》

・徹底的なリサーチを行う

・ストーリーの構想を練る

《2年目》

・画面構成とダミー絵本を制作する

・絵本とレシピ本を制作する

・出版、地域の小学校や施設に配る

今回の記事では、1年目に行ったリサーチに焦点を当てます。

東京の大学に通う学生たちが、松川村の文化をどのように学んでいったのかご紹介します。

「伝える会」による聞き取り調査

松川村の文化のリサーチは、次の流れで行いました。

①「伝える会」|聞き取り調査

②学生メンバー|聞き取り調査資料の理解を深めるため、学生メンバーでリサーチ

③「伝える会」・学生メンバー|体験学習を通して、松川村の食文化を経験

はじめに、「伝える会」のみなさんが、松川村に住むご年配の方や学識者の方に聞き取り調査を行いました。

その際、昭和30年代(1955〜1964年)の暮らしや行事食(行事の際に作る料理)に注目し、お話しを聞きました。

昭和30年代は、高度経済成長期より前の時期で、ご近所で協力して田植えをするなど、昔ながらの生活が残っていたそうです。

この時代に着目することで、「松川村ならではの文化や生活を伝えられる」と考えました。

調査した内容は月ごとに整理し、ひとつの資料としてまとめられました。

何人もの方々に伺ったお話しをひとつの資料にまとめるまでに、大変な苦労があったといいます。

この資料の特徴は、行事の情報に加えて個人のエピソードも集めている点です。

たとえば、元旦のページにはこんなエピソードがあります。

手間暇かけて作られた正月料理を食べるのを、子供心に待ちわびていた。

家族揃って新しい洋服を着て、一年で一番のご馳走を味わった喜びは忘れられない。

資料には、当時の生活が思い浮かぶようなお話しが詰まっています。

情報の編集に加えて、エピソードを選び取る作業にも相当な時間がかかったと思います。

そして、「伝える会」のみなさんは、「丁寧に調べてまとめたので、学生さんたちに資料を渡せば、絵を描いてもらえるだろう」と考えました。

しかし、資料をもとに昭和30年代の松川村を描き出すには、大きな課題がありました。

当時の生活を体験していない学生たちにとって、農作業や行事の様子を具体的にイメージするのは非常に難しいことだったのです。

松川村の歴史や文化を学ぶ

私たち学生が聞き取り調査の資料を読んだ時、「ほとんどの内容が分からない」と困惑したのを覚えています。

例えば、松川村では1月15日に三九郎(どんど焼き)を行います。

三九郎とは、木材をやぐら状に組んだものに、前年のだるまやお札などを飾って火を放ち、無病息災を願う行事です。

(松川村 体験交流館 絵本の原画プリント展示、2023年)|撮影者:浜田夏実

しかし、学生たちは、三九郎について書かれた資料を読んでも、どんなものなのかまったくイメージが浮かびません。

「自分が体験していないことは、これほど理解できないのか」と愕然としました。

そんな時、「松川村 絵本プロジェクト」を監修する今井良朗先生(武蔵野美術大学 造形学部 芸術文化学科 教授 ※当時)から、アドバイスをいただきました。

「無からは何も生まれません。知らないことは物語にも絵にもならないので、まずは松川村の歴史や昭和30年代の生活を徹底的に調べてみてください」

今井先生が仰るとおり、「分からない」と悩んでいても仕方がありません。

さっそく、大学や地域の図書館で何冊も本を借り、ひたすらリサーチ。

松川村の特徴や歴史を少しずつ理解していきました。

また、田植えの工程を写真付きで解説している本などを読み、農作業の流れを学びました。

リサーチ後に聞き取り調査の資料を読むと、最初よりもはるかに理解できるようになり、感動したのを覚えています。

そして、学生たちが最低限の知識を身につけた段階で、松川村を訪問し、「伝える会」と打ち合わせを行いました。

資料で分からないところをピックアップし、「伝える会」のみなさんにお聞きする時間も作りました。

「伝える会」の方々は、「資料を読んでもらえれば伝わる」と考えていたため、学生たちの疑問点の多さに驚いてしまったそうです。

しかし、当初はお互いに戸惑いがあったものの、やりとりを重ねるうちに、「一緒に作っていく」という意識が生まれ始めました。

また、「伝える会」のみなさんは、学生たちが理解しやすいよう、体験して学ぶ機会をたくさん設けてくださいました。

たとえば、

・有識者の方をお招きし、行事食の料理講習会を開く

→昭和30年代の行事で作った料理を再現する

・当時使っていた農耕具を調査する

→「伝える会」の方が農耕具を見せて、学生たちに使い方を教える

など、学生たちは実践を通して松川村の食文化を学習しました。

体験を絵本作りに活かす

体験しながら学んだ内容は、以下のように絵本作りに活かされています。

・料理の工程を知る

→料理を作るシーンにリアリティが生まれる

・農耕具の使い方を知る

→キャラクターが農作業を行うシーンで、細かい動作まで再現できる

『とんすけとこめたろう』は、昭和30年代の暮らしを経験した方々が、「昔はこんな風だったな」と想起できる絵本を目指して制作されました。

目標を達成するためには、「当時の生活をどれだけ正確に描けるか」が重要です。

行事や料理を詳しく描いたり、人々の服装や家屋を再現したりと工夫を重ねました。

また、学生たちが感じた内容を絵本に盛り込むことで、当時を経験した方も、初めて知る子どもたちも共感できるよう工夫しました。

《学生たちの感想》

・行事には大勢の人が集まるので、たくさんの料理を作る必要があり、思った以上に大変。

・料理を食べてみると、写真を見て想像した味と違って驚いた。

どの料理もおいしかったが、秋祭りの行事食は甘い味付けが多く、特に印象に残っている。

・農耕具を持ってみたらかなりの重さがあり、長時間の作業は相当疲れるだろうと感じた。

絵本の主人公は鬼の子・とんすけで、「初めて松川村にやって来て、村の暮らしを知る」という設定です。

つまり、とんすけは学生たちと同じ立ち位置にいるのです。

そのため、学生の感想を「とんすけが感じたこと」として表現することもできます。

(絵:大谷友里子)

このように、学生たちの体験は、細部まで表現したりキャラクターにリアリティを持たせたりすることにつながりました。

今回は、「松川村 絵本プロジェクト」のリサーチのプロセスをご紹介しました。

「伝える会」による聞き取り調査をもとに学生たちがリサーチを重ね、昭和30年代の松川村の暮らしを両者で共有できるようになりました。

私は、行事食づくりや農作業を体験してみて、本でのリサーチよりも圧倒的に理解が深まると感じました。

「伝える会」のみなさんが思い描く絵本のイメージに少しずつ近づいていると実感し、とても嬉しく感じたのを覚えています。

常にリサーチを続けていたため、絵本が完成する頃には、自身が松川村で生まれ育ったかのような親しみを感じました。

次回の記事では、リサーチをもとに、どのように絵本のストーリーが出来上がったのかをご紹介する予定です。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

こちらの記事は、今井良朗先生のご著書『ワークショップのはなしをしよう 芸術文化がつくる地域社会』を参考文献として執筆しました。

ご興味のある方は、下記リンクからぜひ詳細をご覧ください。

『ワークショップのはなしをしよう 芸術文化がつくる地域社会』

著者:今井良朗

発行日:2016年2月10日

発行所:株式会社武蔵野美術大学出版局

▼シリーズ「地域とアートがつなぐ時」