清水高志「二項対立を調停する」(『談 no.130 トライコトミー』/『今日のアニミズム』/『空海論/仏教論』

☆mediopos3554(2024.8.12)

mediopos3549(2024.8.7)でとりあげた

『談 no.130 トライコトミー』から

ひとつめのインタビュー

清水高志「二項対立を調停する」について

このインタビューでふれられている

「トライコトミーTrichotomy(三分法)、禅、アニミズム)」

『空海論/仏教論』については

それぞれmediopos2591(2021.12.20)及び

mediopos3198(2023.8.20)でとりあげた内容と重なるが

それをふまえながら重要ポイントだと思われるところを

いくつかピックアップしておくことにする

西洋の論理の基本は

古代ギリシャ以来矛盾律(「Aは非Aではない」)であるが

インドでは古くから西洋的な二者択一に対し

「Aである」「非A」であるという命題に加え

「Aであり、かつ非Aである」

「Aでもなく、かつ非Aでもない」という

二つの命題が加えられたテトラレンマが説かれてきた

それをふまえながら清水高志は

「主体/対象」「一/多」という二つの二項対立に加え

「内/外」という二項対立を加え組みあわせ

「トライコトミー」という思考法を提案している

なぜ「三(トライ)」という三分法なのか

「二項対立が複雑に絡み合い、組み合わせを替えていくことで、

どこにも偏らない構造をつくれるのではないか」ということから

「「対象と主体」「一対多」の二つの二項対立に、

第三の二項対立として「内と外」を加えることで、

二項対立に新たな調停の仕方を生むことができるのではないか」

「これが「三(トライ)」になった最初の理由」だったそうだが

こうした「複数の二項対立を組み合わせて

「対象」を二元論から解放していくという考え方は、

そもそも「構造主義」が提示したもの」で

その一番完全なモデルがレヴィ=ストロースの

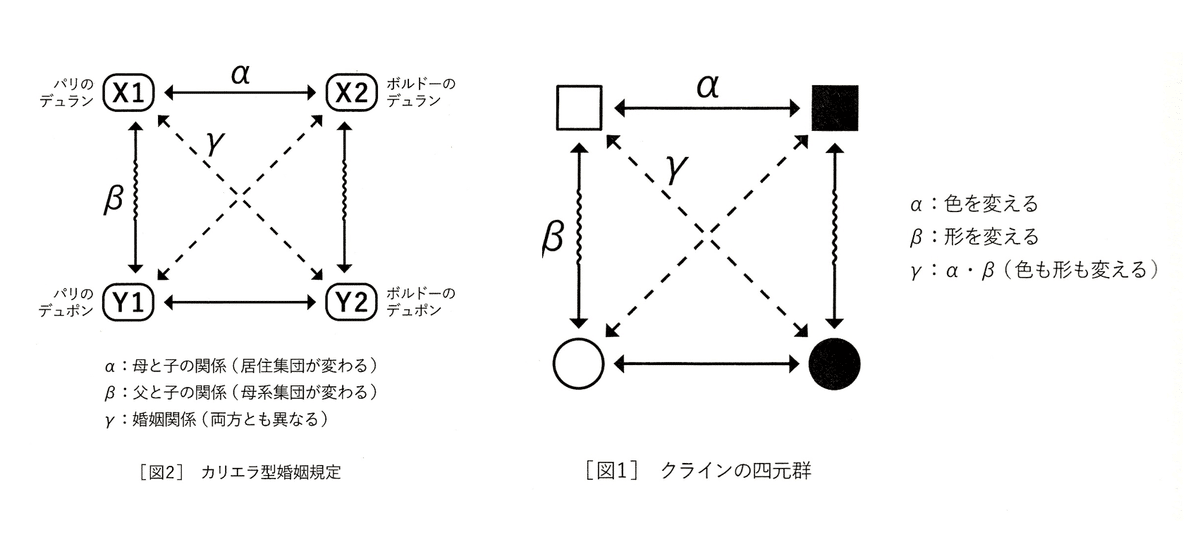

「クラインの四元群のモデル」(図1)である

最小限で二種類の二項対立による「偏らない大系の構築」によって

「始まるポイントもなければ、終わるポイントもない。

この「どこでもないという関係」こそが第四レンマ、

すなわち「Aでも非Aでもない」ことじゃないか」

そう清水高志はとらえている

つまり「ものごとを考える時に、

何らかの出発点があったそこからボトムアップで考える方法は、

最初の出発点が間違っているとすべてが間違っていってしまう」

レヴィ=ストロースが抽出した「構造」とは

「諸要素から要素間の関係が確定的に導きだされるのでもなく、

要素間の関係から確定的に諸要素が導きだされるのでもない。

そういった「どちらでもない」状態のなかで生まれる

さまざまなヴァリエーション」であり

そうすることでボトムアップで考える陥穽としての

「ドクサ(思い込み)」から自由であることができる

こうした多様性に開かれた構造の考え方を

清水高志はインド哲学や仏教の教えに見出し

ナーガールジュナの『中論』や

『唯識』『華厳』『密教』といったものから

さまざまな啓発を受けそのヴィジョンを転回させている

多様性に開かれた構造の考え方はたとえば

唯識派の教典『瑜伽師地論』や道元の「現状公案」にもでてくる

「一水四見(いっすいしけん)」という言葉にもあらわれている

「人間は水を水と見るけれども、天人はそれを瑠璃と見、

餓鬼は膿の血と見、魚は自分の宮殿と見る」

「めいめいが異世界に生きており、しかもそれらの世界が

最終的にユニファイ(統一)されることもないし、

ある世界がそれらすべての世界を包摂することもない。

それらは相互に包摂し合っていて、そのままである。」

というのである

このインタビューのタイトルでもある

「二項対立を調停する」ということのためには

二項対立を否定するという短絡的な方法は意味をなさない

二項対立を絶対化しないだけではなく

「二項対立が複雑に絡み合い、組み合わせを替えていくことで、

どこにも偏らない構造」のもとに現象をとらえ

「二項対立に新たな調停の仕方を生む」ことが求められる

レヴィ=ストロースの構造主義や

仏教的な視点はそこに豊かな示唆を与えてくれているのである

■清水高志「二項対立を調停する」

(『談 no.130 トライコトミー …二項対立を超えて』水曜社 2024/8)

■奥野克巳・清水高志『今日のアニミズム』(以文社 2021/12)

■清水高志『空海論/仏教論』(以文社 2023)

**(清水高志「二項対立を調停する」

〜「二項対立を超え多様性に開かれる「トライコトミー」」より)

*「・・・・・・西洋哲学では「A」というテーゼ(命題)に「非A]を対置させる二項対立的な論理形式が一般的ですが、仏教の学僧であるナーガルジュナ(龍樹)が著した『中論』では、「①すべては真実(如)である」「②すべては真実(如)ではない」「③すべては真実(如)であり、かつすべては真実(如)でない」「④すべては真実(如)であるわけでなく、かつすべては真実(如)でないわけでもない」、つまり「A」と「非A」に加えて、「Aかつ非A」「Aでも非Aでもない」という「四句分別(テトラレンマ)」が語られます。

奥野克巳先生との共著『今日のアニミズム』のとくに第二章、清水先生が執筆された「トライコトミーTrichotomy(三分法)、禅、アニミズム」や、ご著書『空海論/仏教論』で先生は、印度哲学や仏教に接近しつつ、西洋的な二項対立とは異なる視点で世界を捉える方法を探っておられます。先生が定期される「トライコトミー」とはどんな考えなのか、まずはその概略からお話しいただけますか。」

*「人間の認知も、やっぱり「反対のものの対」のなかで、量や性質、属性を捉えていると考えられます。」

「二項対立性はいろんなところにあるけれど、われわれはそれを複雑に絡み合わせて多様な認知をしている、ということです。これを逆に辿れば、行き着くところは「1」と「0」のバイナリーであり、デジタルの組み合わせによってあらゆるものごとが考えられる、ということになります。最初に、対象にはいろんな性質があると謂いましたが、それらの性質を結びつけるものは、まず「もの」であり、そしてその対極にある「数や量」、「ロゴス(言語的説明)」という、三つに大別することができます。さまざまな二項定立的な性質はこれらによって複雑に絡み合っていると考えることができるわけです。」

*「僕は、二項対立性もあっていいとは思いますが、それは問題を単純化するためではなく、それぞれの要素を複雑に足したり、その組み合わせを替えたりすることで、どちらに偏ることのない、いわば「始まりも終わりもない体系」をつくるために必要なものなのではないか、と考えています。」

「トライコトミーは三分法という意味ですが、二項対立的なものも含みつつ、それらを複数種かけ合わせることによって、二項対立を超えて多様性を生み出していく論理形式がつくれるのではないかと考えて、僕は『今日のアニミズム』の冒頭にトライコトミーをテーマとした小論を寄せたわけです。」

**(清水高志「二項対立を調停する」

〜「ユニファイしない「一」対「多」の組み合わせで考える」より)

*「たとえば今、(・・・)オゾン層の破壊がアクチュアルな問題になっています。」

「従来なら、専門家である気象学者に大量のデータを集積して、問題を解明・解決してもらおうという考え方だったと思います。」

「ただこの方法は、一つのアプローチに情報を回収させることになり、そのアプローチが自説を補強していくだけになってしまう危険性をはらんでいます。この場合、対置される「自然」と「人間」は、情報量において「多」と「一」の関係です。

しかし、一つの対象(問題)に多くの専門家がばらばらに取り組んでいる現在の状況は、「一」と「多」の関係なんですね。従来のモデルと比較すると、その組み合わせがちょうどひっくり返っている。つまり、カントの考え方などが典型的なように、多用で雑多な自然(対象)を、主体である人間がユニファイ(統一)するのが従来の情報整理の考え方だとすると、こちらは主体である人間のアプローチはばらばらで、かつ競合しながら、一つの対象に向かう、そうしたアプローチの方が、対象についてより豊かな情報が得られると考え方ことが、ラトゥールたちが提唱した「アクター・ネットワーク理論」の斬新な点でした。」

**(清水高志「二項対立を調停する」

〜「還元主義を克服する最小単位としての「三(トライ)」」より)

*「・・・・・・トライコトミーは三分法ということですが、二項対立を「一」対「多」の関係へと開いていく契機が、なぜ「三(トライ)」だったのでしょうか。」

*「先ほど言った、二項対立が複雑に絡み合い、組み合わせを替えていくことで、どこにも偏らない構造をつくれるのではないかということはその後だんだんとわかってきたことですが、最初の手がかりとしては、「対象と主体」「一対多」の二つの二項対立に、第三の二項対立として「内と外」を加えることで、二項対立に新たな調停の仕方を生むことができるのではないかと思いました。これが「三(トライ)」になった最初の理由でした。」

**(清水高志「二項対立を調停する」

〜「複数の二項対立を組み合わせて「項」を動かす」より)

*「・・・・・・そこで先生は、レヴィ=ストロースの構造主義の重要性を挙げておられますね。」

*「複数の二項対立を組み合わせて「対象」を二元論から解放していくという考え方は、そもそも「構造主義」が提示したもので、(・・・)レヴィ=ストロースの「クラインの四元群のモデル」(図1)は、その一番完全なモデルだと思います。

ここでは「四角」と「円」という二項対立と、「白」と「黒」という二項対立があり、そのどれか一方、たとえば「黒」という二項対立の一項に「円」と「四角」という異なる属性を兼ねさせることができます。あるいは「円」にも、「白」と「黒」を兼ねさせることができる。つまり「円は四角だ」「白は黒だ」と言ってしまうと矛盾だけれども、このモデルを使えば「白は黒でもある」と言うことができる。対象に対して、違った性質を混ぜていくことが可能になるんですね。」

*「レヴィ=ストロースは、オーストラリア先住民の婚姻規定を図化したこのモデルをフランス人にもわかりやすいようにと、「パリ」と「ボルドー」、「デュラン家」と「デュポン家」という二つの二項対立として表し、結婚すると母方の姓を受け継いで父方の居住地に住むという法則によって、婚姻関係によってぐるぐると人が移動して、どこにも偏らない大系ができることを説明しました(図2)。これはなかなかうまくできていて、あらゆる神話体系もそのようになっているという。たとえば「男性」「女性」の二項対立は、「両性具有者」と「無性者」に二項対立が加わることで、神話世界がぐるぐると転回していく。ここで偏らないということが、還元主義でないということです。レヴィ=ストロースはこうした関係を「縮約」と呼んでいます。このようの始まりや終わりが、「パリ」でも「ボルドー」でも、「デュラン家」でも「デュポン系」でもなく一巡する。第四レンマはここで成立するわけです。そう考えると、ギリシャ人はこうした神話的思考をわりと早い時期に失ってしまって、かろうじて第三レンマ(Aかつ非A)までしかわからなくなってしまっていた。偶数でも奇数でもない無理数ばどは、知ってはいたけれども彼らを恐怖させたわけです。インド人が第四レンマまで覚えていて、それをちゃんと論理化したのではないかと思います。」

**(清水高志「二項対立を調停する」

〜「「組み合わせの理論」が偏りのない論理体系をつくる」より)

*「ここまで僕は、最小限で二種類の二項対立によって「偏らない大系の構築」を考えてみましたが、たとえば「円であって四角である」、「黒であって白である」という第三のレンマを考えると、まさにその偏りができない構造になることがわかりましたね。始まるポイントもなければ、終わるポイントもない。この「どこでもないという関係」こそが第四レンマ、すなわち「Aでも非Aでもない」ことじゃないか、と、僕は考えています。」

*「やっぱり今、構造主義的な考え方をもう少し見直す必要があるのだと思います。みんながもう一度レヴィ=ストロースに戻ってみればいい。せっかくレヴィ=ストロースが、まったく未知の文明、文化の世界を内在的捉える可能性を示してくれたのに、その後また、ヨーロッパのなかでに非主流派の権利主張みたいなイデオロギーに戻ってしまった。そんな感じがあるので、レヴィ=ストロースの神話研究にも面白い指摘がいくつもあって、最近はすごく惹かれるようになってきました。」

**(清水高志「二項対立を調停する」

〜「ボトムアップでない組み合わせ論が開く可能性」より)

*「ものごとを考える時に、何らかの出発点があったそこからボトムアップで考える方法は、最初の出発点が間違っているとすべてが間違っていってしまうので、すごく有害なんですね。ソクラテスやアリストテレスなどギリシャの哲学者たちも、それを「ドクサ(思い込み)」と呼んで、できる限り排そうとしました。」

「さまざまなかたちでそこからの脱却が試みられ、その流れはずっと続いてレヴィ=ストロースにもつながっれいて、二〇世紀の半ばには構造主義として爆発的に発展したわけですが、今ではその全体像が見失われているように感じられます。ですから、僕は、ちょっとそれを回復したいという思いがあるんですね。実際、今の世界ではもう、人間が対象をどう認知しているかを解明しようとする「ニューロサイエンス」もそうですが、それをニュートラルネットワークで再現しようとした「ディープラーニング」や「生成AI」では、複数の二項対立が複雑に絡んだり、組替わったりしたりして、何かしらリアルなものごとを捉えたり、再現したりしているわけです。そこでは「1」か「0」のバイナリーでアルファベット的な組み合わせが、さまざまな表現を出力させている。

ディープラーニングは生成AIの登場によって、われわれは「学習」とはそういうものだったのか、と実感させれたのですが、じゃあ実際にそうしたAIを活用して何が行われているかといえば、統計的に平均をとったり、現状に基づいて将来を予測したりといことばかりで、これはソクラテスの言う「ドクサ」を強化しているにすぎない。インターネットが登場した時もそうでしたよね。われわれは中心をもたない、あの広大ひ広がるネットワークの構造に大きな可能性を感じたけれど、結局は頭打ちになって、ボトムアップでツギハギしていくような発想に絶えず引き戻されてしまっている。」

*「レヴィ=ストロースが神話の意味体系に見出したことのなかで注目すべきは、意味体系の「要素」と「要素間関係」の関係は「同一平面上」に置かれている、ということだと思います。つまり、われわれ近代以降の人間が秩序立った世界を考える時に思い描くように、諸要素がボトムアップ的に組み合わされることで要素間の関係が生まれてくるのではなく、それらは同じ平面上にあって、かりにそれを構成する諸要素が変化しても要素間に関係は変わらない場合もあるし、逆に同じ要素で構成されていても、まった違う関係性に変換される場合もある。そこには始まりもないし終わりもないし、大きさもない。

つまり諸要素から要素間の関係が確定的に導きだされるのでもなく、要素間の関係から確定的に諸要素が導きだされるのでもない。そういった「どちらでもない」状態のなかで生まれるさまざまなヴァリエーションが、レヴィ=ストロースが抽出した「構造」であるわけです。

レヴィ=ストロース自身は、この「どちらでもない」状態のなかでさまざまなヴァリエーションが生まれるという考え方は、むしろ人類にとっては普遍的な考え方であるとしており、二項対立を一方の極へと無理やり統合して調停したり、何らかの調停パターンをあらゆる二項対立にあてはめるというような発想こそが、還元主義的で短絡的な、特殊な考え方なのです。とくに西洋近代の哲学や自然科学が「合理的」なものとして認め、活用してきたのは、まさしくそうした考え方であったわけです。」

**(清水高志「二項対立を調停する」

〜「「相互包摂宇宙論」を先取りする仏教の教え」より)

*「・・・・・・そうした多様性に開かれた構造の考え方が、先生が『空海論/仏教論』で書かれているように、インド哲学や仏教の教えに端的に現れているというのですね。」

*「たとえば仏教には、「一水四見(いっすいしけん)」という言葉があります。大乗仏教の唯識派の教典『瑜伽師地論』に出てくるのですが、人間は水を水と見るけれども、天人はそれを瑠璃と見、餓鬼は膿の血と見、魚は自分の宮殿と見る、と。道元の「現状公案」にもこの言葉を意識したくだりがあります。最初は「何が言いたいんだろう?」と思いましたが、そういうふうに、見ているものが違うと同じ対象もまったく別のものとしてある、ということなんですね。めいめいが異世界に生きており、しかもそれらの世界が最終的にユニファイ(統一)されることもないし、ある世界がそれらすべての世界を包摂することもない。それらは相互に包摂し合っていて、そのままである。これが世界像としては今日とてもリアルで、仏教は最初からそういう世界像をもっていた、ということに気付かされたわけです。」

**(清水高志「二項対立を調停する」

〜「対立と包摂を両立する仏教の多重包摂的世界観」より)

*「それで僕は今、初期大乗仏教の僧侶ナーガールジュナ(龍樹)の『中論』、正式には『根本中頌』という著作を論理的に完全に読み解く、という試みを始めています。」

*「『中論』のなかでは、四句分別が列挙された後でそれらすべてが否定される、という例がほとんどです。(・・・)ですからナーガールジュナは『中論』のなかで、要素からボトムアップで全体を考えるのではない、構造から考えるということを徹底していて、そのために絶妙にチョイスされたのが八不だったわけです。

無自性にして空なものとして、十二支縁起のそれぞれの支分(項)は解釈されねばならない。それらの全体構造が十二支縁起だ、というのがナーガールジュナの洞察でした。」

**(清水高志「二項対立を調停する」

〜「二項対立をひっくり返す、仏教の教えの構造」より)

*「ナーガールジュナは「不一不異」の構造を行や識の発生の段階ですでに内在化して語ってしまえば、「輪廻の主体」を一々別に立てる必要は無いし、十二支縁起を老死から無明へとぐるぐる旋転する構造としても温存できるし、しかもそこに現れるものはすべて無自性にして空なものなので、実際には輪廻によって緊縛されているわけでもないということも示し得ると言います。これがナーガールジュナの考えです。」

*「仏教では、唯識は縁起の説のなかから情念の「主体と対象」のインタラクティブな関係に注目して、これを精緻に分析した。これが、たとえば対象を見分ける主体(見分)と、対象の現われ(相分)、さらにその関係を俯瞰的に自覚している自証分のユニットからなるのが「識」ですが、主体が対象とショートサーキット・ループのなかで作用し合っているだけではなくて、「識」そのものが他の「識」の相分に含まれるように相互に包摂し合っている。こう考えると、「一と多」のバイナリーが有効に働き、一即多の「華厳」がボコーンと出てくるような感じで、閉ざされた二項対立が開いていく。仏教の根本にはもともとそういうひっくり返しの構造があって、それが根本的な構造となっているのではないかと、僕は思っているわけです。」

**(清水高志「二項対立を調停する」

〜「「モナド(結節点)」の網目として世界の構造を捉える」より)

*「ライプニッツのモナドロジーにおいては、それぞれの結節点は鎖のように因果的につながっれいるのではなく、そこにいろんな性質が重ね合わせられ、時に競合的でもあるような、ばかばらなものとして考えられています。それが、ある時には「もの」として見られたり、「形相」として見られたり、「数理的」に見られたりするのですが、モナドは実際にはそれらの性質を兼ね備えたものです。モナドロジーは世界を、そうしたモナド(結節点)が鏡のように互いを表出し合う網の目のようなものとして考えているんですね。もちろん、モナドの相互表出にも特定の出発点というものはありません。

このことを仏教の「華厳」では「インドラの網」(因陀羅網)というふうに表現します。一つひとつの宝珠(結節点)の網の目と捉えて、その一つを持ち上げると、それを主として、すべての宝珠がそれに伴うように映る、というふうに捉えています。違った宝珠を持ち上げるとまた他の宝珠がすべてそれに伴って映る。これを「主伴依正」ともいいますが、「主」と「伴」が「依正」、すなわちいかようにも入れ替わることができ、全体がゆらゆらと相互照応している、ということですね。晩年の西田幾多郎は華厳とライプニッツをもっとも意識していますが、むべなるかなという感じです。

仏教のビジョンはその後もさらに発展していきます。「華厳」の先には「密教」がありますが、密教には「陀羅尼」というものがあって、十二支縁起は一つひとつの支分よりもむしろその全体構造が重要なんだという話をしましたが、陀羅尼はその支分にあたるものをサンスクリットのアルファベットに一つひとつ置き換えてしまうんです。そして、その字母から始まる仏教の重要概念を一つひとつそこにねじ込んでいき、そしてそれを円環とみなして「順観旋転」「逆観旋転」させるんです。また「一字で一切の字義を解釈し」「一切の字義で一字を解釈する」、といった具合に「一と多」のバイナリーの発想もそこにねじ込んでみて、「八種旋転」という、華厳のヴィジョンも含みながら、さらに絢爛としてスケールフリーな、動的な世界を顕現させるわけです。こういうのがなんと、空海を通じて日本ではすでに入ってきてもう完全に理解されていたのがすごい! と思うわけです(笑)。」

**(清水高志「二項対立を調停する」

〜「複数の視点を併置することで、二項対立を調停する」より)

*「「生命」とは何かと考えると、それは結局「情報」の定義と同じになってくるんですね、「伏せられたトランプのカード」のように、何が出てくるかわからない方が情報量が多い。定方向的、定性的に観察できない部分を秘めていることが大事で、ライプニッツや仏教をめぐるこれまでのお話は、、その「隠れている部分」をどう感じるか? という話だったのです。機械論的にも決定できないし、自性があるとも言えない、そして世界を成り立たせている摂理には従っている、という意味では「自然のなかのもろもろ」も私たちもじつは同じなんです。そのような汎生命的な自然観というのがこれからは大事だし、仏教などの宗教も、それを考えてきたのだと思います。」