杉本博司「ジョン・ケージ十牛図の解説」 (新潮2023年11月号)/上田閑照・柳田聖山『十牛図』/バグワン・シュリ・ラジニーシ『究極の旅―和尚、禅の十牛図を語る』

☆mediopos3249 2023.10.10

新潮2023年11月号に

杉本博司の「ジョン・ケージ十牛図の解説」が

掲載されている

ジョン・ケージの「十牛図」は

二〇二二年秋に開催されたワタリウム美術館での

「鈴木大拙展Life=Zen=Art」に出品されたもので

渋谷区立松濤美術館で開催されている

「杉本博司 本歌取り 東下り」

(2023年9月16日(土)~2023年11月12日(日)において

まずこのケージの絵を本歌とし

安藤礼二が和訳したものを「本歌取り」する

という見立てを杉本博司が行い解釈している・・・

そんなインスタレーションとなっているものだ

このケージの十牛図のことを知ったことをきっかけに

久々「十牛図」についてふりかえってみたい

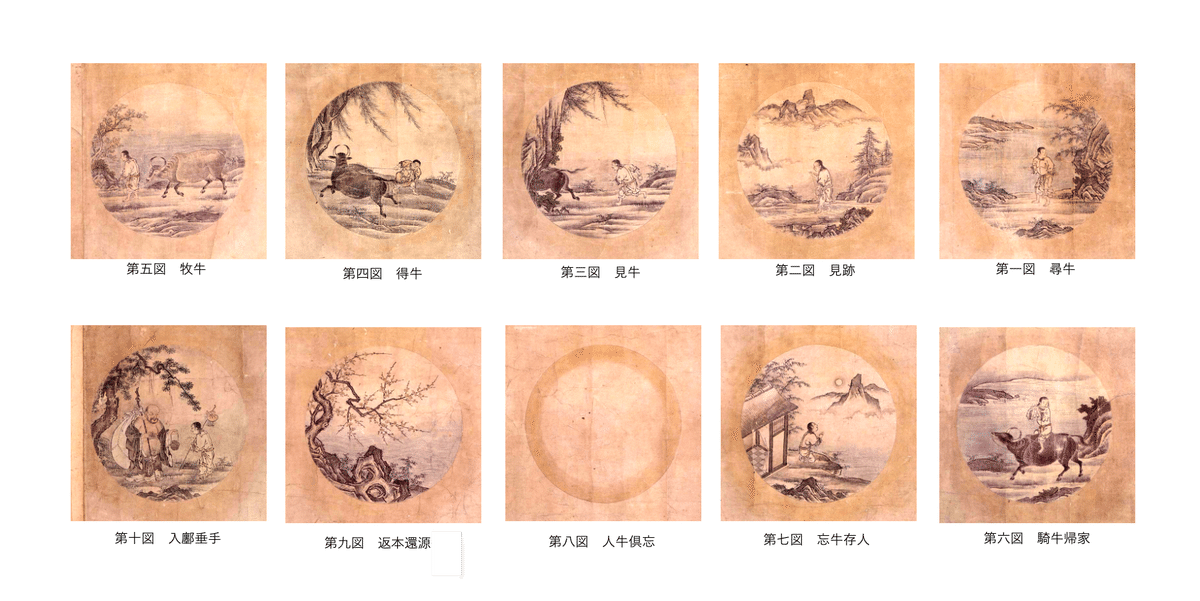

「十牛図」は「真の自己」へと至る自覚が

十の境位に分けられ図示されたもので

尋牛/見跡/見牛/得牛/牧牛/騎牛帰家/

忘牛存人/人牛倶忘/返本還源/入鄽垂手

というように

牛を見失った牧人が再び牛を見つけ出し

野生に戻っていたその牛を牧いながら

牛と一体となっていき

さらにそれをも超えてゆくというもの

「牛」は「真の自己」を象徴していて

その「真の自己」を見出していくというプロセスが

第六図までに示されているのだが

重要なのはその後の第七図以降

とくに第九図と第十図である

「忘牛存人」で牛を忘れ

「人牛倶忘」で忘れたことさえ忘れ

「返本還源」でありのままの世界に還り

「入鄽垂手」で再び俗へと還る

というプロセスが続く

十牛図でエポックとなるのは二つで

まず最初に「真の自己」を見つけようと発心することと

そしてやがて再び俗世間へと還るというところだろう

とくに俗世間に還るというところがあってはじめて

その「十牛図」のほんらいが発現されるといえる

それについてわかりやすく説かれているもののひとつに

バグワン・シュリ・ラジニーシ(後のOSHO)の

『究極の旅―和尚、禅の十牛図を語る』がある

そこからポイントを挙げる

「内なる旅に出ていくとき

人は世間を後にする

道を妨げる一切のものを棄て

非本質的な一切のものを棄てて

本質的なるものが探索され、追求され得るようにする」

そして

「最も大いなる高みへ向かう」

しかし

「これが終点ではない

人は世間に戻ってくる」

「そうしてはじめて、円は完結する」

「その円はまだ少し未完性だ

涅槃(ニルヴァーナ)は涅槃のまま

世間は世間のまま————

別々だ

悟った人間は悟ったまま

悟っていない者は悟っていないまま

別々だ

禅はその橋渡しをする」

「彼は世間の中で生き

しかも、世間の中では生きない

彼は世間の中で生きる

が、世間が彼の中に生きるのじゃない

彼はハスの花になっているのだ」

「ヒマラヤに行って

そこで純粋でいるのはたいして難しいことじゃない」

「あなたのヒマラヤをもう一度世間に持って来なさい

あなたのヒマラヤを世間のただ中

市場の真ただ中のいまここにあらしめるのだ」

「本当の判定は世間の中にあるものだ

もしあなたが本当に涅槃を遂げていたら

あなたは世間に帰って来るだろう」

「もう、何ものもあなたを迷わせることができない」

懐かしい言葉だが

このことが極めて困難なのは

バグワンという人は実際のところ

アシュラムのような閉じた共同体のなかで

ある種の無自覚な「欲」から自由でいられなかったことだ

バグワンは「世間の中」で生きようとはしなかった

バグワン批判というのではなく

この課題が私たち一人ひとりにとって

きわめて重要なことだということを再認識するためだ

多くの場合ある種の認識を得ることで自足し閉じてしまう

さらにはそうした閉じた場所のなかにいる

「俗世間」に出てしまうと

自らの「純粋」を保てないからだ

そこでみずからを守りながら退歩してしまう

ひとは何度でも

この「十牛図」のプロセスを歩み

踏み迷いつづけていく存在なのだといえる

しかしそうして迷うことでしか得られないものをこそ

私たちは得ようとしているのではないだろうか

■杉本博司「ジョン・ケージ十牛図の解説」

(新潮2023年11月号)

※前衛音楽の巨匠がキッチンペーパーに描いた禅の魂。

それを入手した世界的写真家の解釈。

■上田閑照・柳田聖山『十牛図―自己の現象学』

(ちくま学芸文庫 1992/11)

■バグワン・シュリ・ラジニーシ(スワミ・プレム・プラブッダ訳)

『究極の旅―和尚、禅の十牛図を語る』(めるくまーる 1978/3)

(杉本博司「ジョン・ケージ十牛図の解説」より)

「「十牛図」は公案の一つだ。公案とは、禅の修行において修行者を悟りに導くきっかけになる謎解きのようなものだ。ジョン・ケージは一九五〇年代始めに鈴木大拙のコロンビア大学での講義を聞き、前衛音楽家として大きな影響を受けたという。ケージは大拙の言葉を引用して語る。「禅を学ぶ前、人は人であり、山は山であった。禅を学んでいるあいだ、何が人で、何が山かわからなくなうr。そして禅を学んだあと、人は人であり、山は山である」。一九五二年、ケージは代表作、沈黙の作品《4分33秒》を初演、ピアニストが登場し何も弾かずに四分三十三秒後に退場するというコンサートをウッドストックで行った。

この「十牛図」は二〇二二年秋に開催されたワタリウム美術館での「鈴木大拙展Life=Zen=Art」に出品されたものだ。この水彩画は一九八八年にレイ・カスと行ったマウンテン・レイク・ワークショップで五十五枚の水彩画をキッチンペーパーに描き、まとめようとしたものだ。そこには禅画の強い影響が見て取れる。ケージの死後、その遺志を継いだレイ・カスが、ケージの教え子で音楽家、詩人、日本美術史家のステファン・アディスと共にケージが強い関心を持っていた「十牛図」に則って、十枚ずつの五セットに再編集したもののうちの三番目のセットがこれらの作品だ。アディスは「十牛図」の形式に倣いそれぞれの絵に適した、禅との関係が深いケージの言葉を選んで添えた。

この鈴木大拙展は安藤礼二の監修により構成され、安藤はジョン・ケージの英文の和訳もしている。」

「十牛図 第1図

————Searching for the Ox

What exists is the mind ancient overview it can sympathize with absence

————尋牛

心のなかに存在するもの 古の諺をまとめるならば それは不在と共振する

————尋牛 牛を訪ねる

ある日私は牛を思った。牛がいて私がいて世界がある、何故だろう。牛を探してみよう、私とは何か、わかるかもしれない。」

「十牛図 第10図

————Entering yje Marketplace

not withheld from any form of life

————入鄽垂手

生命のもつどんな形も与えないではいられないことを

————入鄽垂手

悟った者は悟ったことを悟られるようでは悟ったことにはならない。人々にただただ慈悲の手を差し伸べるのだ。」

(上田閑照・柳田聖山『十牛図―自己の現象学』〜上田閑照「まえがき」より)

「「十牛図」と呼ばれている禅の小テクストがある。牛を見失った牧人が、再び牛を見つけ出し、野生に戻っていたその牛を牧いながら牛との一体を実現してゆくという十コマ一連の図であるが、それは、私達のほんとうのあり方、「真の自己」の自覚的現状を十の境位に分けて図示したものである。それぞれの境位を表す十個の図とその間の動的な連関とが、事故実現の道程とその諸相を示し、各図ごとにつけられた簡潔な序よ頌(詩)とがその都度の自己の境位の位相を説明している。一二世紀後半北宋の末、廊庵禅師によって作られたこの十牛図は、元来は禅門の修行者のための基礎的な手引きであり、現在もそのようなものとして用いられているのであるが、そこには、私達の「自己」というあり方の問題、自己が経験経歴する自己のさまざまな様子とその間の連関がよく示されている。したがって十牛図を、禅の事柄に限らず、「自己の現象学」とでも言い得るものとして私達自身の上に読みとってゆくことも可能であると思われる。十牛図は、その都度の段階において自己に徹した自覚の光によって照らすことによって、その都度の自己から超え出て自己に徹する道を開き示す。あるいは次のようにも言うことができるだろう。一つ一つの図は、その都度の自覚として自己が自己を描く自画像、しかもその描く働きに真の自己が添手をして描き出された自画像である。私達は、私達が実はそれでありながらまだ現にそれでない私達自身の自己像を次々に見ながら、真の自覚へと促されていく。

(上田閑照・柳田聖山『十牛図―自己の現象学』〜柳田聖山「解題」より)

「「十牛図」の起こりは、必ずしも明らかでない。朱子の当時、すでにいくつかの系統の作品が存在したようである。絵や偈の数も異なる、今、『禅宗四部録』に収める「十牛図」は、五祖法演の三世にあたる廊庵のものである。廊庵に先立って清居皓昇あり、清居に先立って仏印了元あり、いずれも牧牛によって、修行の階梯を説く偈頌をのこす。清居は曹洞宗、仏印は雲門に属する。雲門宗には、別に仏国惟白があり、系統の明らかならぬ普明の作品も現存する。」

「清居皓昇と普明の作品が、黒牛を変じて白となる次第を、図と頌によって示していたのに対し、仏印が「白を全うして黒に復す」という、やは批判的な意図を示していて、廊庵がそうした先輩の作品にあきたらず、自ら新機軸を出そうとした事情が、これによって明らかになる。本文によって知られるように、廊庵は黒牛が変じて白牛となる順序でも、白牛がふたたび黒にかえる順序でもなくして、牛を尋ねてこれを捉え、牧してさらにこれを忘れ、人牛ともに忘じたところを得て、ふたたび現実世界にかえる次第を説くのであり、両者の思考はまったく異なっている。」

「注目すべきは、近世中国で流行する「十牛図」が、すべて普明の系統であることである。朝鮮の刊本においても、同じである。これに比して、廊庵の「十牛図」は、その宋版が日本に伝えられると、ただちに五山の僧によって覆刻され、その注釈が作られるとともに、『禅宗四部録』の流行と相まって、その注釈書もまた数本が出現する。」

「日本では廊庵の本のみが知られて、近代まで普明の存在は知られることがなかった。」

「普明の第十二当たるのが、廊庵では第八人牛倶忘である。廊庵は普明の十段階のすべてを、第八人牛倶忘までのところに圧縮し、さらにその後に第九返本還源と、第十入鄽垂手の二段階を加える。廊庵の新機軸が、ここに見られる。(・・・)第八の人牛倶忘は空なる一円相によって示され、第九は花開き水流れる自然を、第十は袋と杖をたずさえた布袋の姿を描く。それは、出世間よりふたたび世間に還帰しようとする過程である。普明が、止観明浄、泯絶無寄を理想とするのに比して、廊庵は還来穢土の遊戯のうちに、それを具体化するのだ。インド以来の習禅の効果とされた昇天思想や、神通遊戯の理想が、ここでは完全に地上のものとなっている。唐代の禅宗が見出した日常性の立場は、この作品によって見事に説き尽くされる。」

(ラジニーシ『究極の旅』〜「第1話 永遠の巡礼」より)

「もともとは、図は十でなく八つだった

そして、それは仏教のものでなく、道家のものだった

その起原は失われている

誰もそれがどう始まったのか

誰が最初の図を描いたのか知らない

だが12世紀になって

中国の禅のマスター廊庵が、それを描き直した

そればかりじゃない

彼がもう二つ図をつけ加え、八牛が十牛になった

道家の図は第八図で終わっている

第八図は〈空〉、〈無〉だ

だが、廊庵は猛二つ新しい図をつけ加えた

それこそまさに、宗教意識への禅の偉大な貢献だ

内なる旅に出ていくとき

人は世間を後にする

道を妨げる一切のものを棄て

非本質的な一切のものを棄てて

本質的なるものが探索され、追求され得るようにする

人は身軽になって、旅が楽になるようにしようとする

なぜならば旅は、この旅は

高みへ、世に在る最も大いなる高みげ向かうものだからだ

(・・・)

人は外なるものを棄て、内なるものを棄て

ほとんど空っぽになる

それが瞑想のすべてだ

人はまったく空っぽになる

が、これが終点だろうか?

道家の絵は〈無〉で終わる

廊庵は、これが終点ではない

人は世間に戻ってくる

人は市場に戻って来る、と言う

そうしてはじめて、円は完結する

もちろん、人はまったく新しくなってくる

けっして古いままで帰っては来ない

(・・・)

とにかく人は世間に帰ってくる

もう一度、人は世間に素見

しかもそれを超えて生きる

もう一度、人はあたり前になる

(・・・)

これら二つの絵は探究者を世間に連れ戻す」

(ラジニーシ『究極の旅』〜「第8話 梯子は梯子」より)

「仏陀のところでは

その円はまだ少し未完性だ

涅槃(ニルヴァーナ)は涅槃のまま

世間は世間のまま————

別々だ

悟った人間は悟ったまま

悟っていない者は悟っていないまま

別々だ

禅はその橋渡しをする

究極の開花とは

人間が悟っているのでも悟っていないのでもない

範疇を超えているときに言う

彼は世間の中で生き

しかも、世間の中では生きない

彼は世間の中で生きる

が、世間が彼の中に生きるのじゃない

彼はハスの花になっているのだ

ハスの花になりなさい

水の中にいるがいい

しかも、水を自分に触れさせないこと

ヒマラヤに行って

そこで純粋でいるのはたいして難しいことじゃない

ほかにどうしようがある?

あなたは純粋でいるしかない

それはほとんど避けがたいことだとも言える

あなたのヒマラヤをもう一度世間に持って来なさい

あなたのヒマラヤを世間のただ中

市場の真ただ中のいまここにあらしめるのだ

そうすれば、そこに始めて判定がある、試練がある

本当の判定は世間の中にあるものだ

もしあなたが本当に涅槃を遂げていたら

あなたは世間に帰って来るだろう

もうそこには何の恐れもないからだ

もうあなたはどこにでもいられる

いやま、地獄でさえ天国であり

暗闇でさえ光であり

そして、死でさえも生なのだ

もう、何ものもあなたを迷わせることができない

あなたの達成はトータルだ

完璧だ

完璧だ

ハスの花でいなさい!」