大江健三郎『親密な手紙』/エリオット『四つの四重奏』

☆mediopos3274 2023.11.4

大江健三郎『親密な手紙』は

二〇一〇年から二〇一三年に

雑誌『図書』に連載されていた

「親密な手紙」が収録されたエッセイ

「親密な手紙」とは

「窮境を自分に乗り越えさせてくれる」ものであり

大江健三郎はそれを書物に見出してきたのだという

ふりかえってみれば

大江健三郎の言葉はぼくにとって

半世紀近い時間を並走してくれていた

「親密な手紙」とでもいえるかもしれない

ぼくは大江健三郎の良き読者とはいえないだろうし

作品のなかで都度紹介されてきていた

このエッセイのなかでもふれられている

エリオットやオーデンなども

数十年を経てようやく

「親密な手紙」となってくれるようになった詩人だが

それでもそれらはぼくのなかで

「静かに静かに動き始め」ている

エッセイで挙げられている

エリオットの『四つの四重奏』も

この機に読み直したのだが

その詩はこれまでとはまた異なった経験を

与えてくれることになった

その詩をまとめて読んだのは一〇年以上まえ

文庫化されたときだったが

「一篇の詩の経験は記憶の中に

「同じ形で」保持されるのではなく、

時間の経過とともに他のさまざまな経験と浸透し合って、

「大きな経験全体」の中で変容し、

新しい意味をもつようになる」

という訳者の岩崎宗治の解説にあるように

年を重ねて「読む」ということは

「経験」を変容させて「新しい意味」が生まれる

そんな可能性をひらくということでもある

「エリオットの作品の頂点」とされている

『四つの四重奏』だが

有名な『荒地』とくらべると

「孤立した芸術家の冒険」であって

「広く深い影響を時代に与えることはなかった」というが

『四つの四重奏』の四つの詩は

「成熟」ゆえに魂の深みからの響きを湛えている

大江健三郎は七十歳のときに書かれた

『さようなら、私の本よ!』の最後を

老人は探検者になるべきだ

現世の場所は問題ではない

われわれは静かに静かに動き始めなければならない

(西脇順三郎訳)

というエリオットの詩から次の三行でしめくくっているが

『四つの四重奏』の解説の結びとして

訳者がオーデンの次の言葉を引用しているように

僕らは地平的人間のほかは

誰だって買いはしないのだが

もしできることなら垂直的人間に

敬意を惜しまないことにしようではないか。

(深瀬基寛訳『オーデン詩集』より)」

時とともに変化し

成熟もし得る「読み」というのは

地平的(水平的)なそれから

垂直的なそれへの変容ということでもあるだろう

さてさいごに『四つの四重奏』のなかから

なんども読み返したところを引いておくことにしたい

(「イースト・コウカー」より)

もういちど言おうか。そこに達するために、

きみのいるところに、きみのいぬところから達するために、

きみは歓喜のない道を行かねばならぬ。

きみの知らぬものに到達するために

きみは無知の道なる道を行かねばならぬ。

きみのもたぬものをもつために

きみは無所有の道を行かねばならぬ。

きみでないものに達するために

きみはきみの存在しない道を行かねばならぬ、

きみの知らぬものが、きみの知る唯一のもの。

きみのもつものが、きみのもたぬもの。

きみのいるところが、きみのいぬところ。

「窮境を自分に乗り越えさせてくれる」のは

いまの自分ではないところへと自分を導いていくこと

そのためにも私たちは「探検者になるべき」なのだ

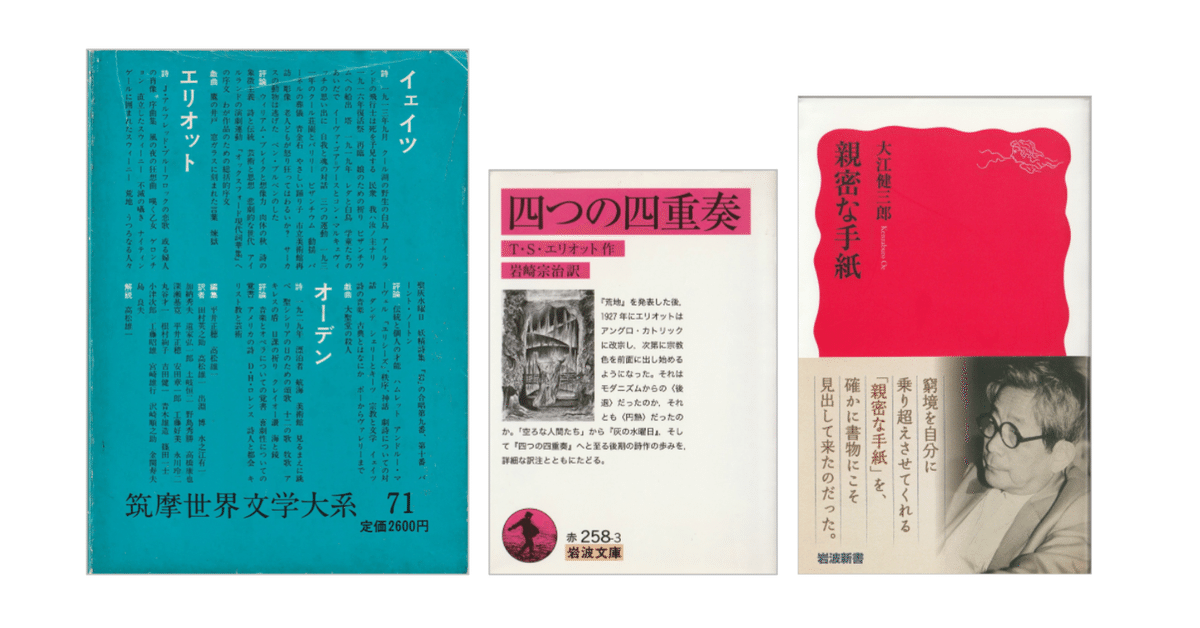

■大江健三郎『親密な手紙』(岩波新書 2023/10)

■T・S・エリオット(岩崎宗治訳)『四つの四重奏』(岩波文庫 2011.4)

■『イエイツ エリオット オーデン』(筑摩世界文學大系71 昭和五十年四月)

(大江健三郎『親密な手紙』〜「不思議な少年」より)

「少年は、後に映画監督として数かずの記憶される仕事をした伊丹十三で、あるフランス文学者の名を私に教え、その人が教師をしていられる大学に進めといった。ところが彼自身は、おとなしく受験勉強をするような性格ではなかったから、私はひとり東京の大学の教室に坐ることになった。そしてそこからただ小説を書く人生を歩むことになり、先生の没年を過ぎても当の「晩年の仕事(レイト・ワーク)」を続けている。

その道筋を振り返ると、私は入り込んでしまう窮境を自分に乗り越えさせてくれる「親密な手紙」を、確かに書物にこそ見出して来たのだった。」

(大江健三郎『親密な手紙』〜「本質的な詩集」より)

「私は大学のフランス語未修のクラスに入ることができたが、動詞活用表と初歩の文法だけで最初の半年が過ぎ、後半でフロベールの短編の購読があったけれども、文学とは別の授業という気がした。(渡辺一夫教授はまだ私らの目の前には現れなかった。)その不満のなかの私が、生協の書店で、『エリオット』(深瀬基寛、筑摩書房)に巡り合ったのである。

私はなにより深瀬訳の言葉と文体に揺さぶられた。この本には訳詩のページの下段に原詩が印刷されていた。私は深瀬訳の日本語とエリオットの英語との間で、自分の言葉の感覚が生きて働いていると思った。二十歳になると『オーデン詩集』深瀬基寛訳が(こちらは巻末に原詩がまとめられている)出た。

私は二十代前半で、短編小説の作家として歩み出す、ということになった。それを導いてくれたのが何だったかは、初期の短編の幾つもが、深瀬訳エリオット、オーデンの直接の引用をタイトルとしていることに露呈している。

若い小説家の散文が、かれの実生活の(そこには読書生活も大きい部分を占めている)反映によって成立しているのは当然だけれど、私は深瀬基寛訳とエリオット、オーデンの原詩の、かつてこの国の文学が担ったことのないような、極度の緊張関係と、美しい結実に、幾らかでも近付きたいという夢を抱いた。読む者としては(英語の発音が無様であることは百も承知で)、私はまず深瀬訳と原詩とを、この二冊にかぎるならば前節覚え込んだ。そして影響せらたいと、心からねがった・・・・・・

たとえば深瀬訳からの私の短編が借りている『われらの狂気を生き延びる道を教へよ』。to outgrow our madnessを、その深瀬訳に重ねて夢想することに私の構想の全体が根ざしている。

エリオットについては、“Collected Poems 1909-1962”(Faber and Faber)への熱中が重なって、その読みとりを助けてくれたのは、深瀬基寛訳に加えて西脇順三郎訳だった。

七十歳になった私の書いた『さようなら、私の本よ!』という長編も、エピグラフに『四つの四重奏』から取っている。それはエリオット理解の年齢なりの熟成を示していると思う。《もう老人の知恵などは/聞きたくない、むしろ老人の愚行が聞きたい/不安と狂気に対する老人の恐怖心が》

この小説のしめくくりは、やはり西脇順三郎訳からの、次の三行である。

老人は探検者になるべきだ

現世の場所は問題ではない

われわれは静かに静かに動き始めなければならない

この三行目の原詩We must be still and still movingについては、専門家の異論を見たこともあるけれど、いま老年もさらに深まっている私の、生き方の指標をなしている・・・・・・

エリオットの全詩集は、長年読んで来ると(深瀬、西脇という希有の翻訳者の日本語に対等に向かい合って)私には人間の、個人と社会との関わりあいの本質をつく、根本的な(つまりessentialな)教本に思える。年齢のある時期には原詩が、別の時期には日本語訳が、そしていまは、その双方を二頂点とする三角形の場に自分が立って、鼓舞されている。」

(T・S・エリオット『四つの四重奏』〜岩崎宗治「解説 二 個人の記憶と歴史の型(パターン)」より)

「文学作品の理解というものは、われわれの心の中で年とともに変わっていく。少年のころ読んで感動した小説を中年になって読み返してみると、まるでつまらなかったり、むかし理解できなかった詩がとても面白かったりすることは、誰にでもある。エリオットも一九二九年の「ダンテ論」でそのことについて触れている。枯れ葉ハーヴァード時代からダンテ(一二六五−一三二一)を読んできた経験について、「一篇の詩の与える経験は、その時点での経験であると同時に生涯つづく経験でもある。それは他の人間によって与えられるもっと強烈な経験に似て・・・・・・決して忘れられない瞬間であるが、まったく同じ形で繰り返されることはない。しかも、それは、もっと大きな経験全体の中に生き残るのでなければ、その意味を失ってしまう」と書いている。一篇の詩の経験は記憶の中に「同じ形で」保持されるのではなく、時間の経過とともに他のさまざまな経験と浸透し合って、「大きな経験全体」の中で変容し、新しい意味をもつようになるということである。」

「『四つの四重奏』でエリオットが繰り返し説いているのが、歴史の中の隠された意匠としての型とその変容である。「イースト・コウカー」第Ⅴ楽章一九〇ー一九二行目では、歴史における「死者と生者の描く型」は、「齢を重ねるにしたがって・・・・・・ますます複雑になる」とされているが、これは、個人の意識におけるさまざまな経験の「秩序」化との類比において、より理解しやすいものとなる。

そして、この型の変容についてエリオットが強調するのは、それが時々刻々に進んでいるものだということである。型を固定したものと考えることは間違いを間部来。

知恵は一つの型をあてはめようとし、過つ。

というのも、型は時々刻々に新しく、一刻一刻は

わたしたちの生きさまの、新しく衝撃的な

評価なのだから

(「イースト・コウカー」第Ⅱ楽章八四ー八七行目)

だが、『四つの四重奏』における意識と歴史のこの型は、もう一つの観念をもち込むことで変化を見せる。過去を取り戻すこと、時間を償うこと、の観念である。

個人の魂は、罪が浄化されることで救済に至る。魂の内部で、罪と良心と悔悛と祈りと、さまざまな要因が関わり合ってつくる型は、贖罪によって変容を遂げる。過去の罪が浄化されることで信仰が深められるとき、罪の意味は変化する。アダムの堕落が、人間に神の愛を認識させるものとして、つまり「幸福な罪過」として受け入れられるろき、神の創造に成る世界は「すべてよし」となる。そして、個人における罪の償いと同じように、歴史の中の出来事もまたその意味を変えることがあり得る。」

(T・S・エリオット『四つの四重奏』〜岩崎宗治「解説 四 『荒地』と『四つの四重奏』をふり返って)」より)

「歴史的な観点から言えば、『荒地』はヨーロッパ文学の流れを大きく転換させた。それは「周期的に必要とされる感受性の革命」(『詩の効用と批評の効用』)をなしとげた歴史的意義をもつ作品であった。(・・・)一方、『四つの四重奏』は、「エリオットの作品の頂点」であり、「芸術作品としては・・・・・・人跡未踏の高峰への登頂である」とクルツィウスなどは言うが、それは「孤立した芸術家の冒険」であり、『荒地』のように広く深い影響を時代に与えることはなかった。

最後にオーデンの言葉を引用して、この「解説」の結びとしたい。

僕らは地平的人間のほかは

誰だって買いはしないのだが

もしできることなら垂直的人間に

敬意を惜しまないことにしようではないか。

(深瀬基寛訳『オーデン詩集』より)」

(T・S・エリオット『四つの四重奏』〜「バーント・ノートン』」より)

「 現在の時間と過去の時間は

おそらく共に未来の時間の中に現在し

未来の時間はまた過去の時間の中に含まれる。

あらゆる時間が永遠に現在するとすれば

あらゆる時間は償うことのできぬもの。

こうもあり得たと思うことは一つの抽象であり

永遠の可能態以上のものではなく

ただ思念の世界にとどまる。

こうもあり得たと思うことと、こうなってきたこととは

常に現在する一つの終わりに向かう。」

「 言葉は動く、音楽は動く、

ただ時間の中を。だが、ただ生きているだけのものは

死ぬことができるだけ。言葉は、語られてのち

沈黙に変わる。形によって、型によって初めて

言葉は、また音楽は、静謐に達する、

まるで支那の古甕が永遠に動きながら

その静寂を保ちつづけるように。それは

楽譜が続いているあいだのヴァイオリンの静けさではなく、

それだけではなく、共に存在すること、

いわば終わりが始めに先行し、初めの前と終わりに後に

常に終わりと初めがあるような静けさ。

すべては常に、今、存在する。」

(T・S・エリオット『四つの四重奏』〜「イースト・コウカー」より)

「 わが初めこそわが終わり。」

「 わたしはいちど言ったことを

繰り返しているときみは言う。もういちど言おう。

もういちど言おうか。そこに達するために、

きみのいるところに、きみのいぬところから達するために、

きみは歓喜のない道を行かねばならぬ。

きみの知らぬものに到達するために

きみは無知の道なる道を行かねばならぬ。

きみのもたぬものをもつために

きみは無所有の道を行かねばならぬ。

きみでないものに達するために

きみはきみの存在しない道を行かねばならぬ、

きみの知らぬものが、きみの知る唯一のもの。

きみのもつものが、きみのもたぬもの。

きみのいるところが、きみのいぬところ。」

「 わたしたちは静止し、しかもたえず動いていなければならぬ

次の新しい緊張の中へと、

さらに高い合一と、さらに深き霊交(コミュニオン)をめざして

暗い寒気と空ろな荒廃を通り抜け、

怒濤の雄叫び、風の叫び、海燕と海豚のいる

果てしなき海原を越えて。わが終わりこそわが初め。」

(T・S・エリオット『四つの四重奏』〜「ドライ・サルヴェイジス」より)

「 齢をとるにつれて、過去というものにはどうやら

もう一つの型があり、それは単なる連続ではなく、

まして進歩などではないように思えてくる。進歩とは

浅薄な進化の観念に唆された思い込み、それが

凡俗の心の中で、過去を捨てる口実になっているのだ。

幸福の瞬間————健やかな生活の意味ではなく、

成就、満足、安心、あるいは愛情でもなく、

また美味しい晩餐でもなく、突然の光明————

わたしたちは経験は手に入れたが、意味を取り逃がした、

意味に近づければ、わたしたちは、その経験を

わたしたちが幸福に与えるどんな意味をも超えた形で

取り戻せるのに。まえにも言ったことだが、

意味の中に甦った過去の経験は

一人の生涯の経験にとどまらず

幾つもの世代の経験でもある。それは、

たぶん言葉では言い表せぬものを記憶している」

「 「過去が終わった」とか

「前途に未来がある」とか思ってはならない。

黄昏、索具とアンテナに

唱う一つの声がある(耳いんは聞こえぬ

つぶやく時間の貝殻、言葉ではない言葉)————

「先へ進め、自分を旅人だと思っている者たちよ。

きみたちは遠ざかる港を見た者でもなく、

やがて下船する者でもない。

こちら岸と向こう岸のあいだのこの地点に立って

時間が退いているあいだ、未来と

そして過去を、偏りなき心で思いみよ。

行動の時でもなく不動の時でもないその瞬間に

きみたちは受け入れることができる————〈存在の

どんな領域にいても、人は全身全霊で集中できる時がある、

それが死の時〉と。これこそが何よりも重要な行為

(死の時とはじつはすべての瞬間なのだ)

そのとき行為の果実を思うな、

先へ進め。

おお旅する者よ、船乗りたちよ、

港へ入るきみたち、その肉体で海の試練と審判を

何にてもあれ、すべてのことを引き受けるきみたち、

こここそが、きみたちの真の目的地なのだ。」

クリシュナ神はこう教える、戦の場で

アルジュナを諭したときのように。

恙なく行けとは言わぬ。

先へ進め、船旅する者たちよ。」

(T・S・エリオット『四つの四重奏』〜「リトル・ギディング」より)

「 われらが初めと呼ぶものはしばしば終わりであり、

終えるということは始めるということ。

終わりとはわれらの歩み出るところ。すべての句と文は

もし正しいものならば(一語一語がその所におさまり、

互いに仲間を支える役目を果たし、

それぞれ含羞みもせず、見栄も張らず、

古いものと新しいものが自然に交わり、

話し言葉は適切で卑俗に陥らず、

書き言葉は厳正でしかも衒いなく、

みんなで手を携えて舞踏する全き同輩)————

すべての句と文は、その一つ一つが終わりでありまた初め、

すべての詩は墓碑銘。そして、すべての行為は

断頭台への、火への、海の喉への、あるいは

誰のものとも判らぬ墓石へと一歩。そして、どこがまた歩み出るところ。

われらは死に行く者とともに死す、

見よ、彼らは去る、そしてわれらも彼らと行く。

われらは死せる者とともに生まれる、

見よ、彼らは甦る、そしてわれらを共に連れ去る。

薔薇の時と水松の時は

同じ長さの時間。歴史のない民族は

時間から取り戻されることはない、歴史とは

無時間の一刻一刻の型なのだから。」