循環器の歴史から東洋医学の「心」について考える

こんにちは、hanaこと玻名城です。

今回も「東洋医学の捉え方」として表題について考えていきます。

「臓器の歴史(発生学)」から東洋医学の「心」について迫っていけたらと思います。

1.循環器の歴史

東洋医学の「心」を考えるには「循環器の歴史」が重要となります。そして、臓器の歴史を振り返るには、「発生学」と「比較解剖学」です。

生物はアメーバのような単細胞生物から始まり、大海原で魚類に進化し、両生類で上陸へと近づき、上陸後に爬虫類、鳥類、哺乳類へと進化したといわれています。

そして胎児は、母体の中でこの生物の個体発生の過程を経ているといわれます。

※【発生学】生物の個体発生を研究対象とする生物学の一分野。医学では胎生学ともいう。(デジタル大辞典)

※【比較解剖学】各種生物の器官の形態・構造を比較し、系統上の類縁関係について研究する形態学の一分野。(デジタル大辞泉)

■ 血管の歴史 ■

体内に取り入れられた食物や酸素は、血液の主成分となり、主に血管を通り全身に運ばれます。

このような運搬の方法ができたは、高等動物になってからで、単細胞生物は全身から海水中の栄養分を吸収していました。

動物の進化とともに、腸管に栄養吸収の機能が移っていきます。腸管に栄養吸収の機能が移るにしたがい、体のすみずみに栄養分を運ぶ道、いわゆる「血管」が分かれてきます。

※血液の性質と海水の性質は、似ているといわれています。これもヒトが大海原で活躍した魚類から進化した一つの結果でしょうか。

栄養分を運ぶためにできた血管は、はじめ細胞と細胞の間を不規則に流れていました。それが進化に過程でまとまり、最終的に一定の循環経路を形成します。

※腸管からの吸収は過去の記事でも紹介しています。

■ 心臓の歴史 ■

血管がまとまり、循環経路を形成する過程で血管壁を、現在の形に近づけていきます。

内皮細胞(いわゆる血管壁の内膜)で内側を塗装し、その外周を筋肉(いわゆる血管壁の中膜)で取り囲んでいきます。

そしてその一部が筋肉性のポンプ室(心室)としての機能を高めていきます。現在の「心臓」の原型です。

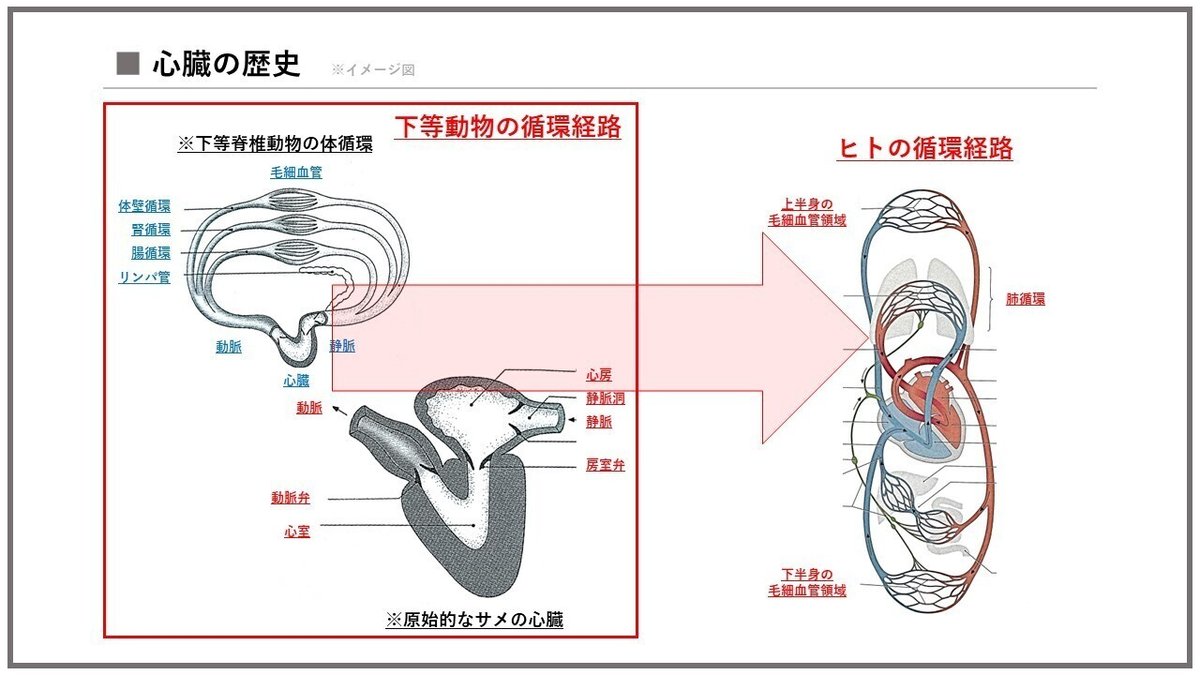

下等脊椎動物では、心臓の心室からでた血液(動脈)は、腸循環、腎循環、体壁循環の3つの経路に分かれます。

3つの流れはそれぞれ細かくなっていき毛細血管となり、ふたたび合流して心臓の心房に戻る流れ(静脈)を形成します。現在の体循環です。

進化の過程で上陸する動物が現れますが、その陸上の動物は、肺が発達します。

肺の発達とともに、鰓の血管として機能していた一部が、肺の回りだけを専門に回る新しい循環経路を形成します。これが肺循環です。

体循環、肺循環が形成される過程で、心臓も心房に壁(心房中隔)をつくり、哺乳類になると心室にも壁(心室中隔)をつくります。

2.循環器への神経の介入

生物は腸管を形成し、進化していく中でさまざまな内臓の諸器官を分化し、そして酸素を含む栄養分を運ぶ経路として血管、心臓を形成していきます。

そして、内臓諸器官は、内臓の壁に筋肉を発達させていきます。

この筋肉の発達により、腸は蠕動運動ができ、心臓はポンプ機能をもつことになります。

内臓に関わる筋肉(平滑筋)の発達の過程で、神経が分布していきます。いわゆる神経(自律神経)の介入です。

この自律神経は、交感神経と副交感神経とありますが、主に交感神経は血管(動脈)に副交感神経は内臓器に分布します。

筋肉が内臓壁を形成し、そこに神経(自律神経)が介入する。この進化が血管、心臓においては重要で、東洋医学を体系した先人たちは「心」として表現しました。

ここから先は

HAMT〜訪問鍼灸向け教育コンテンツ〜

200以上あるコンテンツが購読すればなんと全て読み放題!購読者限定の無料オンラインセミナーもあります。毎月数本の記事追加されます!各分野の…

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?