さいたま教員超過勤務裁判、控訴棄却結審について

「どうせダメなんだろうなぁ」と後ろ向きな気持ちを持ちつつも、心の奥底では、前向きな判決を願っていた自分もいました。

しかし、東京高裁の昨日の判決は、「控訴棄却」。

現実を改めて突きつけられ、怒りどうこうというより、こみ上げてくるのは悲しい、虚しい気持ちでした。

はい。何をいっているかというと、昨日、埼玉県の元教員(現在も再任用で勤務されていますが)、田中まさお先生が起こしていた超勤の残業代に関わる請求が、東京高裁で棄却されました。原告敗訴となったわけです。

教員が時間外で行なっている仕事は、自主的に行なっているものである。

と司法が改めて判決を下したことになります。

原告である田中先生の、昨日の裁判後の会見が、無念・怒りの教員の本心を本当によく表していると思うので、みなさんにまず見ていただきたい。

以下、先生の言葉の書き起こしです。

現場の先生たちは、働かされています。

児童生徒が行ったテストの丸つけは、仕事に当たりませんか。授業の準備は、仕事に当たりませんか。欠席児童への連絡、仕事じゃないんですか。朝の登校指導は仕事ではありませんか。これらは、毎日のように行われている教師の仕事です。この仕事を労働として認めず、教師が自主的にやっていることだとしています。

テストの丸つけは、仕事ではなく、教師が自主的にやっていることですか。授業の準備は、仕事ではなく、教師が自主的にやっていることですか。欠席児童への連絡は、仕事ではなく、教師が自主的にやっていることですか。朝の登校指導はどうですか。

現場の先生たちは、世間から自主的なことだと言われ、遅くまで働かされているのです。どう考えてもおかしいと思いませんか。この仕組みは誰が作ったのですか。

長い長い年月の間に、日本が作ってしまったのです。誰が作ったということはありません。しかし、今、教師が無賃で働かされていることは間違いない事実です。

午後5時過ぎに、近くの学校に行って見てください。大勢の先生方が職員室や教室で丸つけをしています。授業の準備をしています。欠席児童への電話連絡をしています。これらは全て無賃です。世間から自主的な「こと」と言われているものです。

今日の判決で、丸つけが、授業準備が、欠席児童への連絡が、教師の自主的な「こと」だと再度確認されました。本当に仕事ではないのでしょうか。

これらの仕事が仕事として認められずに、遅くまで働かされることを知ったら、あなたは教師の仕事を選びますか。自分の子供を教師にしますか。周りの人たちを教師にしますか。今、教員が足りない問題は、このようなことが大きく関わっています。

私は今日の判決結果で、あとは最高裁判所の判断に頼るしかありません。

今日は、この判決がどのようなものであるのか。みなさんに説明し、分かっていただき、これはまずいと思った方がいたら、ぜひ拡散してほしい。

世間全体にもこの問題が波及していって、もっと取り上げられるようになったら嬉しいなと思って、記事を書きたいと思います。

1.田中先生の裁判について

教員の時間外労働に残業代が支払われていないのは違法だとして、埼玉県内の市立小学校の男性教員 田中まさお先生が、県に約242万円の未払い賃金の支払いを求めた控訴審判決で、東京高裁(矢尾渉裁判長)は8月25日、請求を棄却した一審・さいたま地裁判決を支持し、控訴を棄却しました。

田中先生は、最高裁に上告する方針です。

・裁判の争点

1972年に施行された「給特法」により、公立学校の教員には時間外勤務手当・休日勤務手当が一切支払われないことになっています。業務の自発性についての判断が難しい教員の業務は、通常の超過勤務命令に基づく勤務や時間管理にはなじまないものであり、その勤務は、勤務時間の内外を問わず「包括的に」評価すべきである、さらに、「長期休暇に授業がないみたいな勤務形態の特殊性があるから、一般会社員と同じように管理できないよね」、という考えがあるのです。

その代わり、基本給の4%に当たる「教職調整額」が支給されています。1日8時間の勤務時間を考えると、1日20分分の残業代は支払われてるということです。(一方、国公立大付属の学校では実は残業代が支払われています。公立の教員だけ別の尺度な訳です。おかしいですね。)

「原則として時間外勤務を命じない」ことになっているますが、①生徒の実習、②学校行事、③職員会議、④災害などの緊急事態からなる「超勤4項目」に限っては、正規の時間を超えて勤務させることができるとしています。(逆にいうと、それ以外の項目では時間外勤務を命じてはしてはいけないという法律なので、この法律に則ると、4項目以外は我々は「やりません」ということができるのです。ただ、そんなんで仕事が回るか。今のような教育ができるか、と言ったら、そんなわけはないので、皆さん当たり前にやっています。)

田中先生は、男性は2017年9月~18年7月までの間、校長の違法な時間外勤務命令によって、労働基準法32条に定める法定労働時間を超えて時間外勤務をおこなったとして、約242万円の割増賃金の支払いを求めていました。

今回の田中先生の裁判の争点は、

(1)校長が教員に「超勤4項目」以外の事務について時間外勤務を命じた場合、労働基準法37条に基づいて割増賃金を請求できるか

(2)法定労働時間を超えて労働させることは国家賠償法に基づく損害賠償請求が認定されるか。

大きくこの2つでした。

・裁判所の判断

まず(1)の争点について。

教員の職務の特殊性から「教員には一般労働者と同様の定量的な時間管理を前提とした割増賃金制度はなじまない」と指摘しました。校長が指示した仕事、そうでなく教員が自主的にやっている仕事、その区別をすることが著しく難しいと判断されたのです。

「給特法は超勤4項目に限らず、教員のあらゆる時間外での業務に関し、労基法37条の適用を排除している」と却下しました。(時間管理はなじまない、ですか…職場にあるタイムカードはお飾りということ…)

(2)の争点については、以下のような場合に国家賠償法上違法になるという判断の枠組みが示されました。

教員の所定勤務時間の勤務状況、時間外勤務などをおこなうに至った事情、時間外勤務で従事した業務内容、その他の諸事情を総合して考慮し、給特法の趣旨を没却するような事情が認められる場合に、校長がそのことを認識、あるいは認識可能でありながら、その違反状態を解消する措置を執ることなく、法定労働時間を超えて労働させ続けた場合

田中先生の事例については、校長が時間外勤務を命じたり自由意志をきわめて強く拘束するような形態で勤務時間外における事務などをさせたりしたことはなかったと高裁判決は指摘しています。

繁忙期の月には、労基法32条で定められる法定労働時間を超過しているものの、それが日常的に長時間にわたり、時間外勤務をしなければ事務処理ができない状況が常態化していたとはいえないため、校長にが直ちに労基法32条違反を認識し、あるいは認識可能であったとはいえず、校長の注意義務違反を認めませんでした。

つまり、この位なら、なんとか先生方の中で、勤務時間内で業務のやりくりをできましたよね、ということです。

・これが裁判所の判断。〜何を労働時間と認めるか〜

そもそも、教員が時間外で行なっている業務の例にどのようなものがあるのか。また、それらを労働時間での業務として認めるのかを、司法がどのように判断したのか。

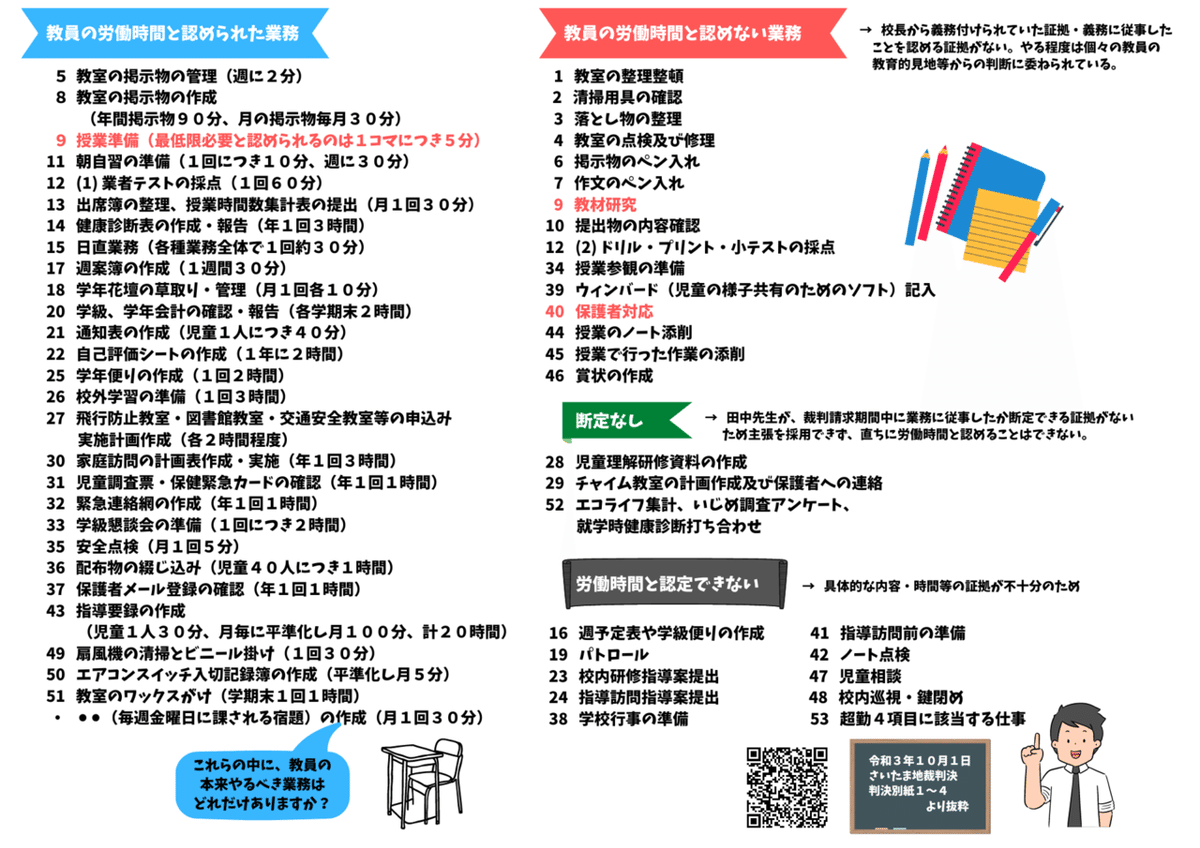

36ページにわたる資料が別紙で提供されていますが、1ページにまとめてみました。(データを使いたい方はご自由にどうぞ↓)

さいたま裁判の判決で示された「労働時間と認められた業務」「そうでない業務」

さいたま地裁いわく、これら(右側の赤のリボン下に示された)業務は教員の自主的な判断に基づく業務、という扱いです。果たして本当にそうでしょうか?誰かがしないと学校運営が滞ったり、子どもたち、保護者が不利益を被ることになりませんか?

これらは、時々行う業務でもなんでもなく、毎日行っている日常的な業務ばかりです。

逆に左側。「これは労働時間として認める」業務の中に、どれだけ我々が本来やる業務ではないだろうことが混じっているか。(扇風機の掃除??先生でなくてもできますよね?)

授業時間は、1コマ5分相当で行うものだそうです。小学校の先生は×6として、1日の授業準備30分。そもそもその授業準備の時間すら勤務時間内にないんだよ、と言いたいところですが、司法の場で、こんな数字が出てきて判決が下されていることに、とにかく失望の気持ちが拭えません。

このさいたま地裁判決では、もちろん田中先生の請求を棄却したのですが、付言の中で

「給特法は、現在の教育現場の実情に適合していない」こう触れられているのがまだ救いです。(今回の東京高裁判決は何もなかったようですね^^;)

田中先生は、最高裁でも頑張って下さいますが、法律に則って判決を下す以上、現在の給特法が存在する限り、おそらく覆る判決が出ることはないでしょう。

最高裁では、立法に対する厳しい付言がさらになされ、我々も訴え続けていくことで、国の流れが変わることを願うしかないと思います。

2.我々教員は何をしなくてはならないだろう?

多くの地域では2学期がスタートし、忙しい毎日がまた戻ってきました。

昨日のこの判決を受け、私たちはどう日々の仕事をこなしていくのがベターなんだろうか。色々考えてしまいました。

また裁判の話になってしまいますが、大阪府立高校教諭の西本先生が起こした超過勤務についての「損害賠償請求」。ここでは、地裁で先生の訴えが認められ、全面勝訴でした。

この判決当たり前だとは思うのです。

ただ、私たちは西本先生のように働くことを続け、病んでいってしまってはいけないと思います。しっかりと自分の仕事について考え、やるべきことそうでないことを分け、意識して取り組み、働き方(=自分の生き方)を自分でビルドしていかなくてはならない、とそう思いました。田中先生の判決の中で、あのように勤務時間の業務について触れられてしまった以上、私たちも効率的に、やるべき業務を考えてこなし、自らの身は自分で守る以外ないのだと思います。

西本先生の判決は、今回の田中先生との違いが歴然としています。

西本先生は、超過勤務の苦痛について、ずっと心身の限界を校長先生に訴えていた事実があった。校長の安全配慮義務違反で損害賠償請求を起こしたら勝てたのだと思います。

それに対して、田中先生含め我々多くの教員は、いわば黙ってそのまま引き受けている実情がある。=自主的扱いとなって裁判には負けている、ということではないでしょうか。

まとまりませんが、現在の我々ができることは、

①この判決、勤務の異常さ・おかしさを世間に訴えかけていくこと

②とにかく(もちろんできる限りの範囲で)仕事をしぼり、定時で帰って、「今の我々にはこれしかできない。本来の業務はこれだけ。(教員のしている多くの仕事が、司法の判断で自主的と言われているんだよ)」という事実を知ってもらうこと

しかないと思うのです。

何でもかんでも引き受け、奉仕の精神で遅くまで仕事する環境を、一般の教員多くが続けていたら、この状況は変わらないと思います。

今まで世間の優しい先生の思いに無償で頼っていたこと、それが自主的な業務とみなされ、それがなくなってしまうことで現在の日本の教育の充実は保たれなくなってしまうことがしっかり知られれば、状況改善の一助になると思っています。だからこそ、意識して定時で帰れるように仕事をする。そうしたい。

そう思いました。

3.最後に

長くてまとまらずすみませんでした。もし勉強不足で変な、まずいこと書いていたらごめんなさい。

ただただ、私のずっと思っていたことをいろんな人に知ってほしい、みなさんがどう思うのか知りたい。少しでも世間の見る目が変われば、そう思って書きました。

少しでもこの記事を見て思うことがあった方は、コメント等頂けたら嬉しいです。私もいろんな意見をみながら、自分の考えを見つめ直したり勉強したりしたいです。そしてぜひ、色々な方面で拡散頂けたら幸いです。

昨日のオンラインイベントやTwitterのスペースで色々なことを教えて下さった内田良さんや島崎弁護士が行っているオンライン署名(給特法改善に向けたもの)にもご協力頂けたら嬉しいです。

教員5,000人が休職!子どもにも影響が…。月100時間もの残業を放置する「定額働かせ放題」=給特法 は抜本改善して下さい! #教師のバトン

本当に長い文面、ここまで読んで頂いてありがとうございました。