鑑賞記録:第8回横浜トリエンナーレ

神奈川県横浜市で行われる大規模な現代アートの国際的な展覧会、

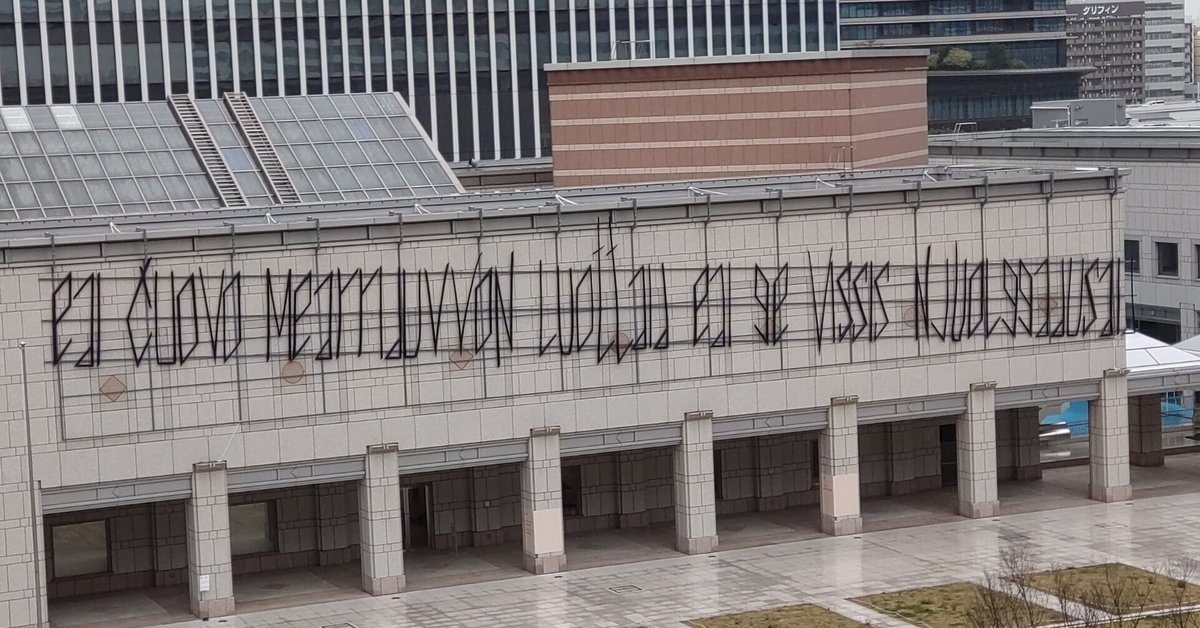

「横浜トリエンナーレ」が開催中です。

「トリエンナーレ」という言葉はイタリア語で「3年ごとの」という意味に由来し、いつもは3年に1度の開催なのですが、主会場である横浜美術館の大規模改修がここ数年の政界情勢の変化によって資材調達等に遅れが生じ、2020年の前回展から4年後の開催となりました。

(初回2001年と第二回2005年の間も4年空いているのでこの辺はドンマイ。)

私にとって2005年に初めて観た横浜トリエンナーレがアートを好きになったきっかけでもあって、今回も楽しみにしていました。

が、事前の情報を少し見ていると、

・暗めの作品が多そう

・政治的主張強めの作品が多そう

な感じがして、若干の不安を覚えていました。

それ自体が悪いという事はもちろん無いですが、ただ最近の自分の気分ではなくて、どうかなと思いつつ、とにかく行ってみました。

結論、とてもよかったです。

みなとみらい地区にいくつか展示会場があるうちの、まだ主会場の横浜美術館を観ただけですが、いくつかの作品と、展覧会の感想を記しておこうと思います。

[霧の中の対話:火 - 宮城県牡鹿半島山中にて、食猟師の小野寺望さんが話したこと] 志賀理江子

アーティストが行った鹿猟師へのインタビュー。それを写真と、文章で構成した作品です。

非常に面白いと思ったのはその構成で、壁面いっぱいに大きく、そして赤く焼かれた写真。その中に小さな写真と、小さな文章。

アーティストが猟師へのインタビューを通して受け取ったのは、猟師が話してくれた言葉、その内容だけではなくて、山の風景、解体される鹿の血の匂い、体温、内臓の色、その記憶なのではないかと思います。

風景の記憶も、血のイメージに赤く染まり、木々の枝も血の流れる血管に重なる。

私たちは話し、読み書きし、言葉を使ってコミュニケーションをし、思考しているけど、脳の中、記憶の中にあるもののうち、言葉に出来ている割合は、ひょっとしてこの構成くらい小さいのではないか。

最初は、写真の大きさに対して「文字、小さっw!」と思ったのですが、文章を読み、写真を観て行くうちに、そんなことを考えていました。

でもそれは言葉を軽視するようなことではなくて、言葉ひとつの背景に、時に膨大な情報があることを再確認したような感覚で、スマホやPCの画面の中で言葉ばかりが一人歩きしがちな現代に、鹿の体温のイメージとともに、そんなことを感じた作品でした。と、noteに言葉で綴るのでした。

[クラリネットを吹く死人(『夜明け』より)] オスギュル・カー

これは、何とも哀愁があって良いんですよね、、、、、、

75インチの大きなモニターを縦に2枚繋げているので結構な高さのある作品なのですが、そこにクラリネットを吹く骸骨のアニメーションが映し出されています。

これの他に「バイオリンを弾く死人」「枝を持つ死人」の計3組のモニターが、展示室に骸骨たちを映し出しています。

骸骨たちは、控えめな音色で楽器を奏で、ボソボソと低い声で、何か詩のような言葉を口ずさんでいます。

なんか、良いんですよね、、、、この作品自体も良いのですが、静かな展示室を彼らの発する音が満たしていて、この展示室にはどことなく「死」を連想させる作品が他にも展開されているのですが、この音によってか、不思議な居心地の良さを感じました。

[後戻りはしない] スターニャ・カーン

アメリカの、カルフォルニアから東シエラネバダ山脈を望む風景の中を、二組の二人組の若者たちが旅をしています。その模様を捉えた、ロードムービーのような映像作品です。(写真忘れました)

言葉はなく、若者たちは彼ら以外に誰もいない、延々と続く道路を自転車を漕ぎ、小屋で休み、川で水を浴び、街外れでスケボーをし、時々コンピューターで音楽を作り、またどこかへ自転車を漕ぎます。

言葉はないし、特に何も起こらないのですが、若者たちはこの旅が終わっても、どこかへ行き、生きて行くのだろうと不思議と心に残る作品でした。

「野草:いま、ここで⽣きてる」

今回の横浜トリエンナーレでは、アーティスティックディレクターに北京を拠点に活動するリウ・ディン、キャロル・インホワ・ルーの二人を迎え、

「野草:いま、ここで生きてる」

を副題としています。

「野草:いま、ここで⽣きてる」というテーマは、中国の⼩説家である魯迅(1881〜1936年)が中国史の激動期にあたる1924年から1926年にかけて執筆した詩集『野草』(1927年刊⾏)に由来します。この詩集には、彼が中国で直⾯した個⼈と社会の現実が描かれています。魯迅が当時直⾯していた窮状と敗北感は、1911年に起きた⾟亥⾰命の経験にさかのぼります。⾟亥⾰命により、古い秩序を象徴する清朝は倒れ、代わりに新しい秩序が⽣まれました。それにもかかわらず、中国社会が根本的に変わることはありませんでした。この経験から、彼は希望ではなく、絶望を⾃分の⼈⽣と仕事、そして思考の出発点とすることとし、希望も野⼼もない、ただの闇、闇のみの世界を完全に受け⼊れるようになったのです。同時に、この完全なる暗闇のなかから出⼝を⾒つけることにも専念するようになります。魯迅は、20世紀中国の状況に絶えず反発する、極めて孤独な個⼈でしたが、世界の動きに⽬を配り、個⼈の運命と⼈間性について深く考える思想家でもありました。

https://www.yokohamatriennale.jp/2024/ad

「ただの闇、闇のみの世界」

「同時に、この完全なる暗闇の中から出口を見つける」

当初の不安に対して、実際のところ暗いトーンの作品は多かったですが、その中に微かで、でも確かな生を感じさせる構成の展覧会だと思います。

そして政治的な主張、というよりは、個の力では如何ともし難い大きな事象と、その中にあっても個は個で生きている。という対比の提示。という印象でした。

「野草」というテーマは、そういうことかなと解釈しています。

キュレーションって面白い

今回は「野草」という詩集をテーマとしているからか、各展示室がそれぞれ一冊の本の中の「章」として構成されているようでした。

個人的に興味深かったのは、各展示室ごとの「音」。

先ほどの骸骨たちだけでは無くて、各展示室でもそれぞれ配置された映像作品から発せられる音が、その展示室の、「章」ごとの雰囲気を作っていたように思います。

そして作品を巡って、自分の場合は「後戻りはしない」に辿り着くことで、一つのストーリーを体験したような感じがしました。

作品の選択と、配置によって大きなテーマとストーリー紡ぐ。

キュレーションって面白いなと、改めて感じた展覧会でした。

この前は麻布台で、「短い展示もいいよね」と感じたところからの、今回はおよそ3時間半、ガッツリ鑑賞しました。それでもまだ全会場回っていないので、引き続き観に行きたいと思います。

読んでくださってありがとうございます。