あるべき姿×課題解決論の補足

質問を多くいただきました

昨日2月11日は

今年度出向させていただいている

東京ブロック協議会のアカデミー研修委員会の開校式でした。

そこで多くの東京ブロック内のメンバーから

このnote読んでいるよー

などの声をいただきました。

ありがとうございます。

その中でも

先日アップした記事について

あるべき姿×課題解決

の表について質問や反応を多くいただいたので

補足として、記事をあげます。

この考え方は2021年に遡ります

そもそも、この考えですが、

私が2021年にJCI町田の理事長選挙に立候補する際に

プレゼン資料として出したところから遡ります。

拡大から少し脱線しますが、

根本的なJC運動を考える上での

思考として共有できればと思います。

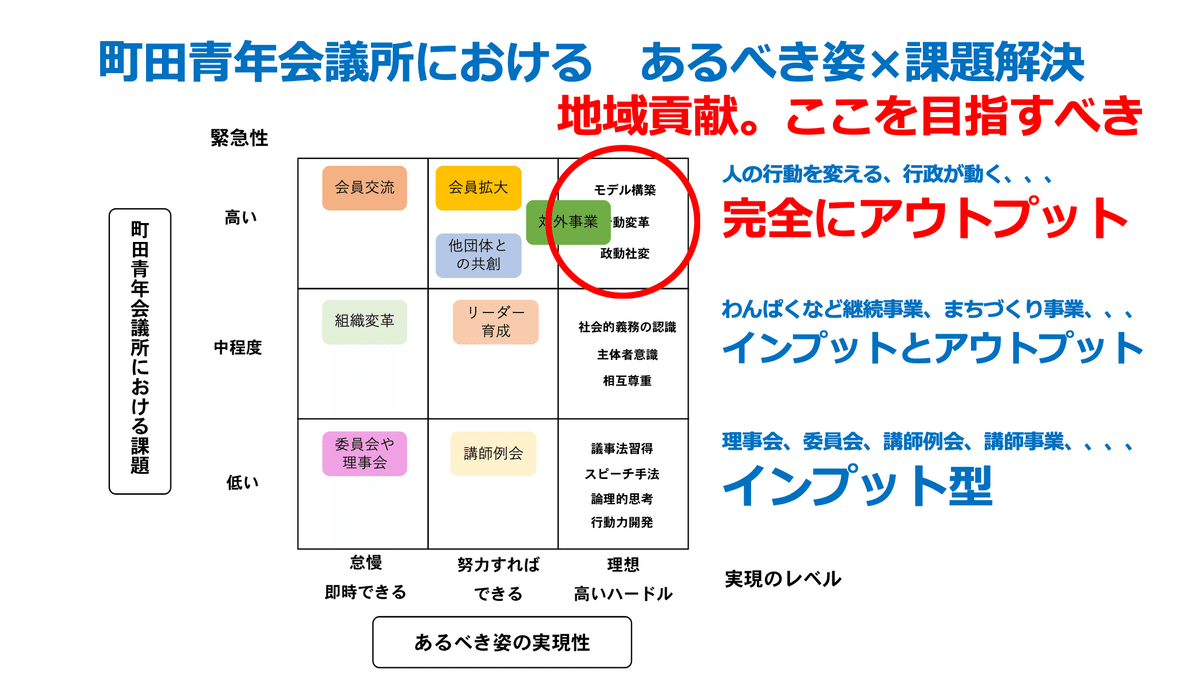

まず、JC運動を図にしてみましょう。

このあたりは

2021年のアカデミー研修委員会の塾長を務めた際に

講師としてお招きした

JCI東京の歴代理事長である塩澤正徳先輩の講演を基にしています。

塩澤先輩大変勉強になりました。

ありがとうございました。

JCI町田のあるべき姿×課題解決(2021年時)

これらを踏まえて、

2021年5月〜6月に

あるべき姿×課題解決を軸に表を作成しました。

※クラファン、まちクリ、境川CPというのは過去にある一定のインパクトを残したJCI町田の事業

2021年当時は新型コロナウイルス感染症が

絶賛猛威をふるっており、リアルでの会の開催が難しい年でした。

事業はWeb講演形式に偏り(その時はしょうがない部分ありましたが)

いわゆる、社会開発が圧倒的にできていない状況

そのあたりも背景にありつつ、2021年の現状を配置したのが以下の図です。

以上から、

端的に言うと

「2022年は社会開発やりましょう!」

というのが私の理事長選挙でお話した内容です。

この考えは私の軸となり、

そして2022年度のJCI町田の運動の大きな軸となりました。

これらを踏まえて理事長所信に落とし込んでいったのが以下の内容です。

町田青年会議所の設立趣意書には「自己の修練に依る人間的向上」と「郷土を愛するが為の社会への奉仕」が記されています。これを読み解くと町田青年会議所の原点は「個人開発」と「社会開発」、この2つを軸とした運動展開であるといえます。青年会議所における「個人開発」とは地域に必要とされるリーダー育成であり、地域に必要とされるリーダーとは、地域や他者を理解し率先して動くことができる人財です。地域や他者がより良くなる運動、つまり利他の精神に基づいた「社会開発」を率先して実践することが、結果的にリーダーを育成し組織を成長させ、地域をより良い未来へ近づけるのです。2022年度の町田青年会議所は、設立から紡がれた趣意と想いを忘れることなく、「他者のために未来を創る」社会開発を軸とした運動を展開していきます。

2022年度の町田青年会議所では2つの大きな考えを同時に取り入れていく必要があると考えます。それはバックキャスティングとフォアキャスティングです。バックキャスティングとは未来の姿から逆算して現在の施策を考える方法です。これは「あるべき姿」を思い描く考え方だと言えます。この考え方が広がったのは2015年に国連にて採択された持続可能な開発目標である「SDGs」が日本においても全国的に広がってきたことが大きな要因です。SDGsは2030年に向けた全世界共通の17のゴールと169のターゲットから構成されており、地球上の「誰一人取り残さない」という「あるべき姿」を描いた目標です。町田では行政、企業、民間団体等を含め多くの市民が活動していますが、全員が共通の意識や目標を持って同じ方向に向かっていくのは容易なことではありません。しかし、地域にインパクトを残し、人の行動を変えていくためには、誰もが共通認識できる意識や目標となる「道標」が必要であると考えます。SDGsは様々な課題を「自分事」として捉えることができ、市民が自ら課題に向かって解決する方向性を示すことができる道標です。また、多くのステークホルダーが絡み合うことで相乗効果を生むことも期待できます。フォアキャスティングとは現在を起点として未来を予測する方法です。これは「課題解決」であり、我々日本人が得意とする考え方です。行政や民間の団体、企業においてもこの考えは日常的に取り入られ、青年会議所においても地域の課題を解決するという運動を展開しています。本年はSDGsを基にあるべき姿を思い描き、そのために必要な課題解決を同時に取り入れて運動を展開していきます。そのことで、様々な価値観を持つ団体や市民が一緒に協働するきっかけとなり、その運動は点ではなく線となりやがて面となり、町田が持続可能なまちへ近づくと考えます。

LOMの継続事業がどの位置にあるのか?や、

今LOMはどんな状態にあり、何を成すべきか。

俯瞰して見るのに有効ではないかと思います。

設定を変えることでLOMでも拡大でも機能するはず

皆さんのLOMでも

「何を」今取り組むべきか?

明確にする時に参考になれば幸いです。

このように考えをまとめるようになったのは

間違いなく、以下の著書を読んでからです。

●「問題を解く」より「問題を見極める」

●「解の質を上げる」より「イシューの質を上げる」

●「知れば知るほど知恵が湧く」より「知り過ぎるとバカになる」

●「1つひとつを速くやる」より「やることを削る」

●「数字のケタ数にこだわる」より「答えが出せるかにこだわる」」

—『イシューからはじめよ ― 知的生産の「シンプルな本質」』安宅和人著

確かに日本にとっても人類にとっても、相当にしんどい局面ではある。しかし、手なりの未来が受け入れ難いとき、それをそのまま待つのは負けだ。

人間の持つ、おかしな未来が来ることを予測する力は、予測される未来を引き起こさないためにある。どんなことを仕掛けたら未来を変えられるのか。それを考え、仕掛けていくのはとても楽しい。一人ひとりがヒーローになり得る時代なのだ。

僕らは少しでもましになる未来を描き、バトンを次世代に渡していくべきだ。

もうそろそろ、人に未来を聞くのはやめよう。

そしてどんな社会を僕らが作り、残すのか、考えて仕掛けていこう。

未来は目指し、創るものだ。

—『シン・ニホン AI×データ時代における日本の再生と人材育成 (NewsPicksパブリッシング)』安宅和人著

さらに深く知りたい方は是非手にとって読んでみてください。

拡大よりも大きな話になりましたが、

色んな考えができるのもJCの面白いところだと思います。