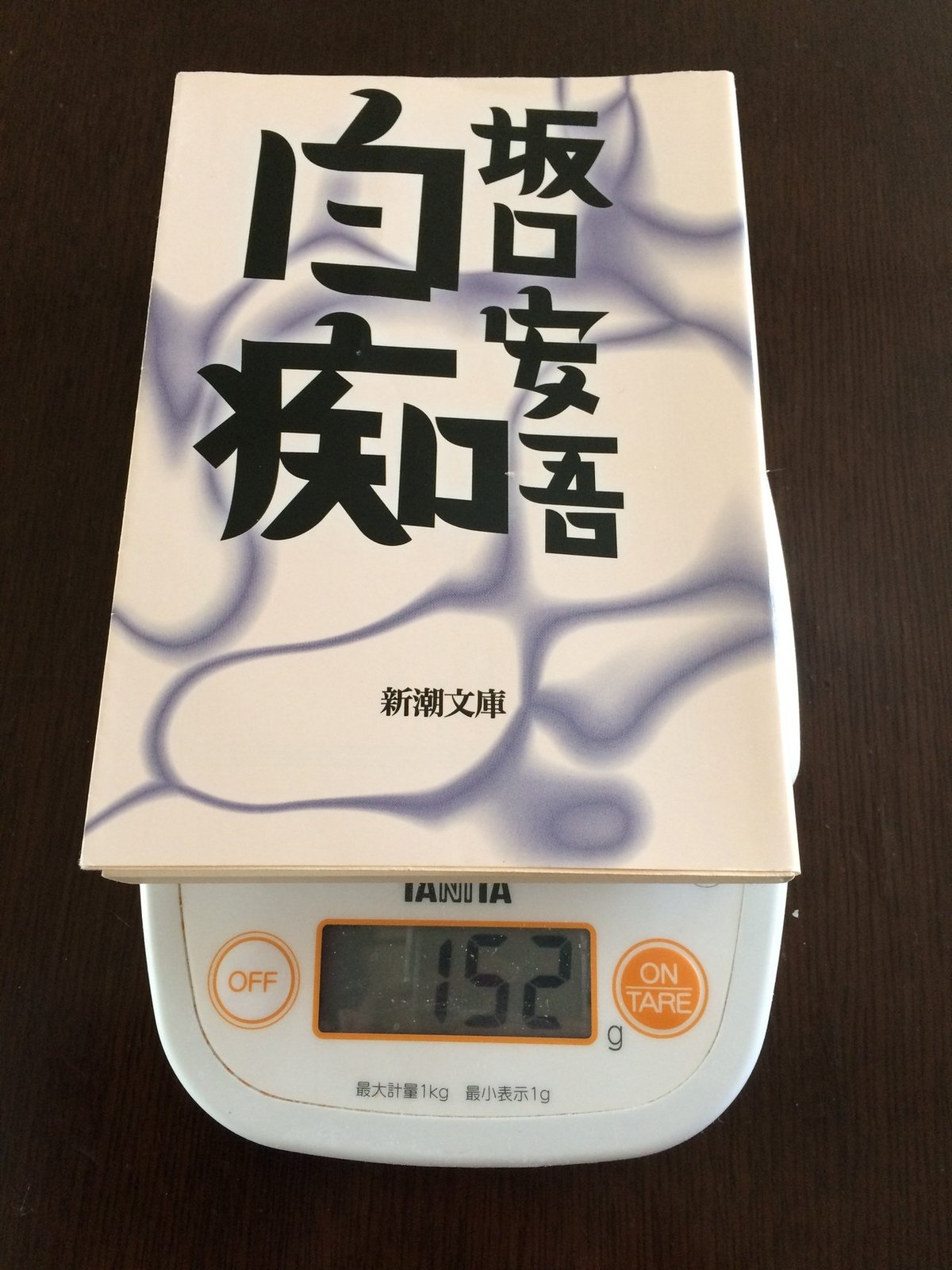

126「白痴」坂口安吾

152グラム。とにかく主人公の27歳の芸術家志望の青年の拗らせ方が超面白い。気にすんな、生き延びろ。

新聞記者から映像作家見習いになった27歳の伊沢君、住んでるところがすごい。ちょっとしたスラムのようなところに住んでおり、まず、性的な倫理観が地に落ちているらしい。

仕立屋の天井裏(!)に住んでる娘が町内全部の男と関係を結びどれかの種をやどしている、というような話からはじまり、55歳の煙草屋のばあさんは間男をとっかえひっかえしてるとか、あそこは兄妹で夫婦の契りを結んでいる、とか。そんなところで「先生」とか言われてやや気取って暮らしている。

そして職場。せっかく映像作家としての道を歩き出したのに時世だから戦意高揚のプロパガンダ映画しか撮れない。上司にたてついて職場でつまはじきにされてみたりもする。

腹の中では「お前ら検閲のせいとかいいながらどうせ最初から表現したいものなんかないんだろう」などと考える。表面的には唯々諾々と物事をなしているように見える人たちにも、内心それぞれの葛藤があるんじゃないのかな?みたいなことを考えないところがいかにも27歳で、ちょっと苦笑いさせられる。

かくも、自分以外はみんな馬鹿に見えている芸術家青年井沢君だが、職を失うと月給ももらえなくなるので結局あまり強くも出られない自分をかっこ悪いとも思って悶々としている。

そんなある日、深夜帰宅すると、近所の人妻おサヨさんを押し入れの中で見つけるのだ。どうやらお姑さんに叱られるのが怖くて逃げてきたらしい。一晩はそのまま泊めてやろうとした伊沢青年、一組の布団を二つに分けてお行儀よく寝ようとする。すると意外なことに、言葉の通じない、意志疎通が取れないために近所では白痴と言われているおサヨがどうやら「ソノ気でやってきたようだ」と知る。

伊沢青年のエゴイズムが見えるのは、むろん、おサヨさんが「白痴」であることをいいことに、という部分である。

生活はとっくに理想と現実が乖離しすぎてどうにもならなくなっている。そこにおサヨさんが都合よく向こうからやってくる。言葉の通じないおサヨさんには自分の抱えている矛盾を指摘されることはない。黙って現実的な欲望だけは満たしてくれる。ラッキー、というので押し入れに隠して暮らす。

いくら向こうから来たからって近所の人妻を押し入れに隠して生活するのはよしなさいよ、と思うのだが、ここのウルトラ好都合展開は、なんだかラノベみたいで妙におかしい。

そうやって物言わぬ美人人妻を押し入れに隠したまま生活はしばらく続くのだが、4月15日、ついに東京大空襲である。近所一帯火の海になる中、おサヨさんのことが近所にばれたら困るしなあ、などとあくまでゲスなことを考え、恐怖に震えつつご近所さんがだいたい逃げ終わるのを待つのである。本当に、頭抱えるほど面倒くさい男、伊沢。

いよいよ火に囲まれた中、やっとおサヨを押し入れから引っ張り出す。逃げまどう群衆、燃え盛る炎。映像作家志望はこの時ちょっとした興奮状態になってしまう。群衆と同じ方向にふらふらとついていこうとするおサヨを胸にかき抱いて言う。

「死ぬ時は、こうして、二人一緒だよ。恐れるな。そして、俺から離れるな。火も爆弾も忘れて、おい俺達二人の一生の道はな、いつもこの道なのだよ。この道をただまっすぐ見つめて、俺の肩にすがりついてくるがいい。分かったね」女はごくんと頷いた。

その頷きは稚拙であったが、伊沢は感動のために狂いそうになるのであった。

完全にイケメンのセリフだ。心の中では『風と共に去りぬ』のアトランタ炎上シーンくらいにはなっていただろう。こうして伊沢は群衆と逆の方向、まさに燃え盛る火の中へおサヨの手を引いて飛び込んでいく。

そうやって二人はどうにか大空襲を生き延びた。川べりで休んでいると、おサヨはいびきをかいて眠り始める。伊沢はその芸術的でない状況にまた失望してしまうのである。

眠るおサヨを見ながら「豚みたいだなあ」などと一気に超絶ひどいことを考え始める。さっきまでレット・バトラーだったのに、あんまりだ。とことん、「現実」には不向きな男なのだ。

そして小説最後の一文である。

停車場の周囲の枕木の垣根にもたれて休んでいるとき、今朝は果たして空が晴れて、俺と俺の隣に並んだ豚の背中に太陽の光がそそぐだろうかと伊沢は考えていた。あまり今朝が寒すぎるからであった。

希望だか絶望だか区別のつかない二人の姿で終わっていく。それでもとにかく生き延びちゃったので日は昇る。かなりヒドい目の男ではあるが、こうなったら昨日までのことは気にしないで生きていくしかあるまい。青年、頑張れ。