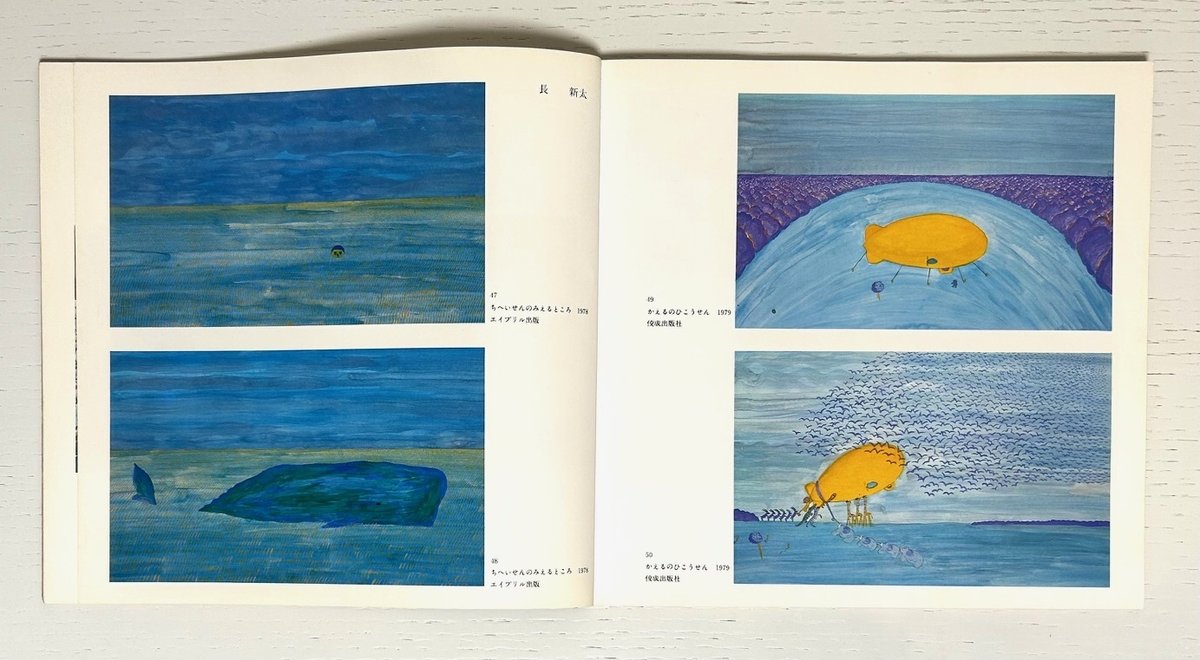

長新太について読んでみる⑤ 長新太インタビュー 聞き手・松本猛 『現代絵本画家展』図録 いわさきちひろ絵本美術館 1979年

長新太さんのインタビューや対談、特集記事など、長新太さんついて書かれたものを少しずつ読んでいます。

第5回目は、1979年に発行された『現代絵本画家展』図録(いわさきちひろ絵本美術館)に収録されている長新太インタビューです。

聞き手・松本猛(いわさきちひろ絵本美術館副館長)

当時、長さんは52歳。インタビューの中にも出てきますが、『ちへいせんのみえるところ』(エイプリルミュージック)を出版された翌年です。

― 絵本はさし絵の入った本とは異なった表現ジャンルのように思いますが、絵本の文についてはどのように考えていらっしゃいますか。

長 絵で表現されている部分も多いから、文は必然的に簡潔でなくては、いけないでしょうね。削って、削って、ムダのないものがいいのでしょうけれど。でもね、絵で表現されているうえに、なでるように、さらに文で表現しても、いい場合だってあると思いますよ。

その文によって、さらに絵がよくなることだってある。いずれにしても、絵を描く側は、よく文を解剖して、文を書く側は、これまた絵をよく解剖することが肝要でしょう。自分のことだけうつ向いて見ていては、相手のことは、わかりません。絵と文を同一作家がやる場合、自分に限っていえば、これはもう、短いにこしたことはない。どうも文が長くなると、冗漫になってね、そういった意味では、絵本の文というのは難しい。絵を描くのが仕事ですからね、どうしても絵で語ってしまうわけですよ。

ですから、絵が出来てから文を削りはじめると、アッという間に文字が、はるか彼方へ消えていくのね(笑)。気がついて見ると絵だけとかね、「でました」てな具合になる。絵本を買うお母さんの中には、なるべく文が沢山入っているのを選ぶ人がいるらしいね。これからは、文がハエの集団みたいにたかっている絵本をつくらねばなりません。しかし、こうなると、ふつう言われる絵童話と絵本の境界が、曖昧になる可能性もあるでしょうね。

でもね、こうやって動揺していては、一冊の絵本のように身が細るばかりですから、小生は、これでも画家のはしくれなので、なるべく絵で語るようにして、文を削って削って、ちびた鉛筆みたいにして「チョン」と置くくらいのつもりでやっていく所存です。それがよい、それがよい(笑)。でもねえ、読者のお母さんはともかく、出版社の人でも「これは、文を書かなくていいから、らくちんですねえ」なんていう人がいるから、いやになっちゃうよ。

― 先生の近作、たとえば「ちへいせんのみえるところ」「かえるのひこうせん」などは言葉のリズムとともに、とくに視覚的なリズムの展開に魅力を感じるのですが、絵本をつくるうえでの留意点などがありましたらお聞かせ下さい。

また、同時に近作では線描の作品よりも色を大胆に使ったものが目につくように思いますが、先生の線と色についてのお考えをお聞かせいただけたらと思います。

長 画家のつくる絵本は、お話が弱い。または、文章力が質的に上等でない、とよく言われております。これは文学をやっている側から見れば、そう見えるでしょう。こちらとしては、この批判を、どう蹴飛ばすか、いや、馬ではないんだから、蹴飛ばしてはいけないか。

どうこの批判を、北の湖みたいに真っ向から受け取めるかーいまね、相撲をテレビでやってるもんだから(笑)―まあ、そういうわけで、絵を描くぼくとしては、コトバよりも視覚的に処理しよう。と考えたわけです。

具体的にいうと、地平線のあの広がりを描きたいなあ、と思った場合は、地平線に至る地平を、ひとつの面としてとらえ、そこを草原とはきめてしまわなくて、空間と思い込む。

したがって、その空間は海にも、山にも、都会にも、何にでも変容するのです。これは『ちへいせんのみえるところ』を例にしたはなし。『かえるのひこうせん』のほうはね、まず、かえるが好き、ということがあった。それから、アメリカなどで、かえるジャンプ世界大会なんかあるのを見てもわかるけれど、彼らは、ジャンプするのが好きなのね。

それに引きかえ、へびはね、ペターッとしててね、何時も寝ているように見えるよね。そんなわけで、かえるは空へ。へびは、上へいく経験がないからね、それは樹に登ったり、またはチョウチョむすびみたいになって、樹からジャンプするのもいるらしいけど、普遍的にいえば、ピョンと地上から空中にジャンプするイメージはない。

要するに、こんなわけで、日ごろきわめて関心のある、または、しょっちゅう大脳半球を刺激しているものがあってね、それを料理していくわけです。

中略

ぼくはマンガも描いていますからね。マンガの場合には、線が重要で、一本の線でも神経を使ってやっておりますが、絵本の場合には色彩を使用できる、というよろこびがある。したがって、線は、ちょっと休んで色感などで工夫したりしております。

それから、周囲の配色など、まあ色のバランスを配慮してやっているのです。そんなわけなので、1本の線を効果的に見せるためには、まわりに、ゴチャゴチャしたものがあってはいけない。ひとつの色彩を美しく見せるためには、せいぜい限られた別の色彩を周囲に配置させる。これは、優れた先達の作品を見れば理解できることですが、単純化されていて、つまり、余計なものは何もなくて、さっきの文章のはなしではないけれど、削って、削って

ーと、まあ、こうして出来上がった作品は、実に素晴らしい。毛糸がこんがらかったみたいに、描き込めば、いろいろごまかせる。むろん、優れた作品で、執拗に描き込んだものもあります。こういったことを、見きわめる、透徹した目を養うことが肝要だ、とぼくは思っているのですよ。

『ちへいせんのみえるところ』を描かれたときのお話は、大変興味深いです。

「そこを草原とはきめてしまわなくて、空間と思い込む」

「その空間は海にも、山にも、都会にも、何にでも変容する」

長さんの脳はやわらかくて、自由で、どこへでも行けたのかな。

― 現代美術への関心が強いそうですが、御自身の創作活動とのかかわり合いなどお聞かせいただけますでしょうか。

また、ナンセンスについてのお考えも合わせてお聞かせいただけますでしょうか。

長 現代美術というよりも、前にお答えしたような、例えば、かえるでもいいんだけれど、つねに大脳半球に刺激を与えるものを吸収しよう、というわけです。ですから美術に限らず、書籍とか、演劇、音楽、映画、といったふうに、ぼくのアンテナが感受したものを、貪欲に消化しようと心がけているのですよ。でもね、少し衰えて来たのかしら、このところ、いろいろ怠けていましてね。

ナンセンスについては、まあ、これはぼくの専門だと自負しているんだけれど、意外に、これが感覚的に理解されていないのね。

マンガにおけるナンセンスというのは、シュルレアリスムなんですよ。ぼくのマンガは、こういう方向へ這って行っているんです。爬虫類的にね。まあ、絵本になると、なかなか、そうはいかなくてね。マンガほどシュールな傾向なものは、出来ません。もう少しすると、大人向き絵本として、やるつもりだけれど。しかし、絵本界という、かつての文壇みたいなものがあるとすれば、どうも、ぼくのようなマンガ家と称するもののつくった絵本を、認めようとしませんね。これは、外国の場合を例にとってもいえます。大真面目なのね。

やはり教育的なんですね。

ジェームズ・Wが、人間というものをふたつの類型にしてみせたけれど、片方は「硬心」で、片方は「軟心」なんですよ。硬心の人はね、唯物論的で懐疑的で、運命論的で厭世的なんですよ。軟心の人はね、楽天的で理性的で、理想主義的で宗教的で、意思の自由を信じているんだって。ぼくは「軟心的人間」でありたい、と思っているわけよ。ナンセンス、イコール、軟心すーといったわけです。

― 御自身の絵本作品の鑑賞者として子供を意識されていらっしゃいますか。

長 「優れた作家がそうであるように、わたしは自分自身を楽しませるために、書いている」と、いったのは『シャーロットのおくりもの』を書いたE・B・ホワイトです。この人はね、ジェームズ・サーバーと一緒に『セックスは必要か?』と『女性は冷淡である』という大人向けの本も書いています。

「わたしは『さあ、子どもの本をかくぞ』なんていったりはしません」と、いったのはレオ・レオ二です。しかしね、さっきのはなしではないけれど、みんな表面的にしか、ものをみませんからね、正々堂々と「子どもなんて、意識しておりましぇん」なんて発言すると、フクロだたきにあう恐れがあるんですよ。

どうも、周囲を見回すとそんな気配。

硬心的人間が多いせいかしらね。これには困ったものですよ。脅威を感じるね。

この質問には、何時もぼくはこう答えるんですよ。

「ぼくをね、よく見てちょうだい。とても60歳には見えんでしょう?。これはね、ぼくの中に、子どもの部分がまだいっぱい残っている証拠です。お尻だって少年のように小さいでしょ。ね?、そんなわけで、スラスラ描いていれば、オカルト映画じゃないけれど、ぼくの内なる子どもが出て来て、絵を描きはじめるんですよ。だから、今までは大人向けの仕事だったけれど、こんどは子ども向けの仕事だ、なんて、電気製品のスイッチを押すように変

えることはないのです。

日ごろの仕事が、マンガ主体ですからね、多分、切り替えはしなくてもいいのでしょうね」

むろん、わかっていただけるとは限らない。

こう答えても、不審そうに小生の顔を観察している人もいますよ。まあ「60歳」というのはウソだけれどね。しかし、確固たる信念を持って「もちろん! 子どものために描いております!」と断言する人も、いるでしょう。

もちろん、これはこれで結構。いて当り前。

いろいろ、いらっしゃっていいのです。

ぼくには、とやかくいう権利もなければ、趣味もない。いろんな人がいていいんです。

中略

察するに、正直にいえば「描くときも、読者としても、子どもは意識しておりません!」などといっても、何処かの器官で意識しているのでしょうね。どうも、そう思えます。

この図録には、赤羽末吉、安野光雅、瀬川康男、滝平二郎、杉田豊、谷内こうた、和田誠、いわさきちひろ、各氏のインタビューも収録されています。

巻末に、「但、長新太氏の場合は書面にて行われました。」と記載があります。書面⁈ ほんとに⁈ リアルにおしゃべりされているみたい。

長さんは、長新太について読んでみる➁でも取り上げた、月刊『絵本』1973年9月号(盛光社)の中でも、〈インタビュー〉長新太氏にきくで自問自答インタビューされているので、楽しんで書面インタビューに答えてあったのかなと想像してしまいます。