第15回:「まかなうこと」の技術論1 自分の意志に耳を傾ける(真田純子)

人文地理学者の湯澤規子さんと景観工学者の真田純子さんの、「食 × 農 × 景観」をめぐるおいしい往復書簡。院生時代に「どう思われるか」ではなく「自分がどう思っているか」を大切にしようと思い立ったという、真田さん。状況や気分に合わせて「自分をまかなう」とは何かを語ります。

思いを言葉にすること

湯澤さん、いかがお過ごしでしょうか。1月もすでに後半、学生の卒業論文や修士論文が佳境に入ってくる時期ですね。いろいろ研究の材料が出そろって、学生と一緒に分析について検討したり、意味を考えたりするのが楽しい時期です。学生には楽しんでいる余裕はないかもしれませんが、指導する側としては、あーだこーだと言いながらデータを見るのが楽しいです。

さて、冬休みはいかがでしたか?テレビゲームに挑戦するということでしたが、楽しめましたか?ファミコンが初めて発売されたのが1983年だそうで、私たちが9歳の頃ですね。私の家にもなくて、ほとんどやったことはないのですが、友達の家で友達がやっていたのを眺めていた記憶はあります。大人になってから何度か挑戦したことはありますが、スピードについていけず、私には向いていないなと思いました。私には自分のペースで出来るカードゲームとかの方が向いていると思います。運動神経もかなり鈍いですが、反射神経もあまり良くないので。

なので、たまに招ばれるパネルディスカッションなども、反射神経の良さが求められるので、そんなに得意ではないです。じっくり考えてから言葉にする方が好きです。

「自分らしさ」って何?

湯澤さんのやったことがないことに挑戦する「自分らしさ」という枠を超えるスリル、とてもよくわかります。知らない世界に一歩踏み出すときのドキドキ感が、快感になったりしますよね。「自分らしさ」というのも、自分で決めつけた枠だったりします。

また学生時代の話になってしまうのですが、大学院生のとき、「行ったことのないところに行く」というのをやっていたことがあります。とはいえ、お金もそんなにないので東京の区内くらいでしたが。しかも、計画を立てて順番に行ったことのないところに行くのではなく、とにかく思いついたところに行ってみるというものです。

学部生でイタリアに留学したとき、「価値観の違い」というものに直面したことがきっかけです。それまで、真面目とは言えないまでも、計画を立ててそれを達成するということを繰り返すような堅実な学生でした。正式に研究室配属される前の2年生の後半から研究室に出入りしていたので、研究室の活動に参加できるよう、アルバイトは授業が始まる前の朝6時からできるものを選ぶなど、目標のために計画を立てて努力するということが苦ではないタイプだったのです。勉強を優先して早朝からアルバイトするような生活は日本では「すごいね」とか「頑張っているね」と言われることが多かったのですが、イタリアでその話をしたら豪邸に住んでいる大学生に「なんで?貧乏なの?」と聞かれ、思っていた反応と違ってびっくりしました。

そんなことを人に言ってしまうのもどうかとは思いますが、そのときの私は、それに対して怒るとか悲しいとかではなく、「思いもよらない感じ方をする人がいるんだなぁ」と感心したような気分になったのです。

「自分がどう思っているか」を大切にしてみる

留学から帰って卒論を書き終わるまでは忙しかったのであまりそのような生活を振り返ることは無かったのですが、大学院に進学してから、他人がどう思うかということを考えながら生きてても、自分の想定通りの反応があるわけではないし、「どう思われるか」などと一般的に良いと思われていることを気にしすぎるのではなく「自分がどう思っているか」を大切にしようと思い立ちました。しかし、いざ「自分の意志」に耳を傾けてみようとすると、「自分の意志」がないのか、それを封じ込めることに慣れすぎてしまっているのか、どうしたらよいかわからない、という状態でした。

それで、リハビリのつもりで、計画を立てない生活というのをやってみたのです。まず朝、目が覚める時間に起きて、その日の気分でやること、行きたいところを決める。ぱっと頭に浮かんだところに行ってみる、というようなことをやってみました。数か月も経つと、そのときどきの気持ちを大切にしながら行動するということにも慣れてきました。今の学生たちと比べると、不真面目な学生生活だなぁという感じですが、そのときの私にはとても重要な期間だったなと思います。

「場の環境」と「主体」があるからまかなえる

こう書いてみると、これはレシピや名前のある料理を作るのに対し、あるもので「まかなう」というのと似ているのではないかなと思いました。目標に向かって自分を律するのも大事ですが、そのときの状況や気分に合わせて「自分をまかなう」という感覚です。「まかなう」というのは、「こうでなければならない」というところから解放されるという意味もあるのかもしれません。ルールに従うわけではないので、「まかなう主体」がしっかりしている必要があります。「あるものでまかなう」というと主体性が無いように思えますが、「あるもの」つまりその場の環境と、それを「まかなう主体」の両方が必要なのでしょう。湯澤さんはヒカリエの対談の時に「まかない力」という言葉を使われていましたが、まさに、主体がしっかりしていることということなのかなと、今になって思っています。

プロフィール

◆真田純子(さなだ・じゅんこ)

1974年広島県生まれ。東京科学大学環境・社会理工学院教授。専門は都市計画史、農村景観、石積み。石積み技術をもつ人・習いたい人・直してほしい田畑を持つ人のマッチングを目指して、2013年に「石積み学校」を立ち上げ、2020年に一般社団法人化。同法人代表理事。著書に『都市の緑はどうあるべきか』(技報堂出版)、『誰でもできる石積み入門』(農文協)、『風景をつくるごはん』(農文協)など。

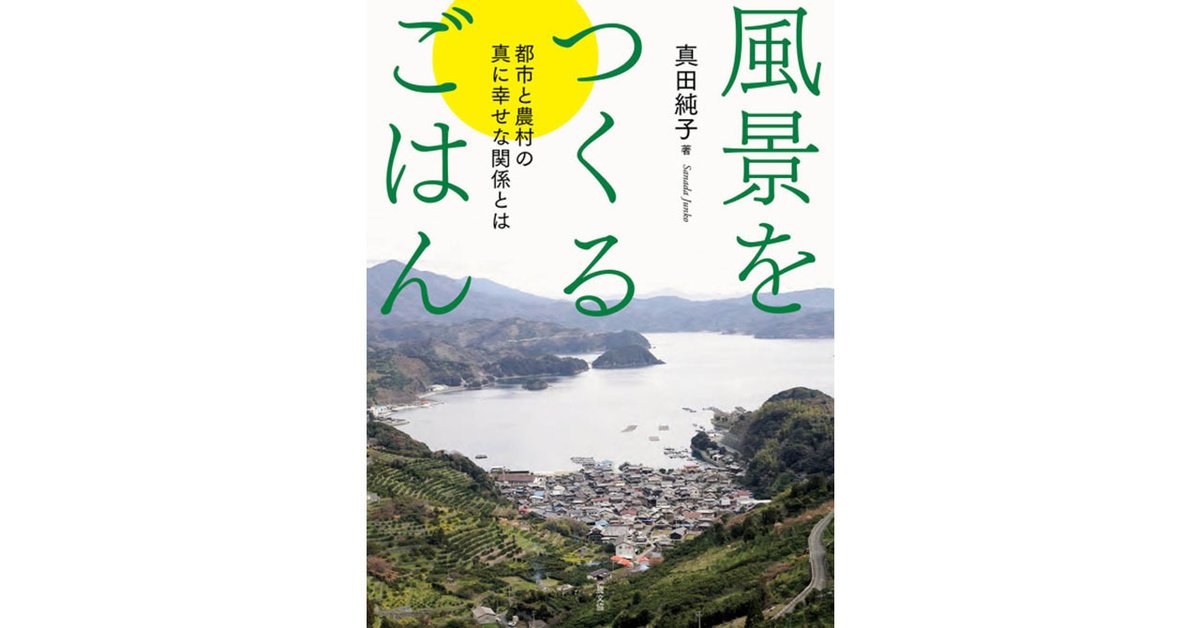

『風景をつくるごはん』

真田純子 著

定価 2,200円 (税込)

判型/頁数 A5変型 288ページ

ISBNコード 9784540231247

購入はこちら https://shop.ruralnet.or.jp/b_no=01_54023124/