『結局、仮説で決まる。』発売直前試し読み#1 ~どのような場面で仮説は必要となるのか?~

問題解決あるいは企画提案に際し、考える筋道としての「仮説」が必要です。とはいえ、仮説はただ立てればいいものではなく「必要な要素が含まれているか、検証できるか否か」など、必要な要素があります。

本記事では、そのような使える仮説を立てるセオリーを学ぶ新刊『結局、仮説で決まる。』(柏木吉基 著)より、発売前の試し読みとして1章の一部を3回に分けて公開します。

■ 仮説を使うシチュエーション

仮説を適切に立てて役立てるためには、どうすれば良いか。この本書のメインゴールについて考える前に、そもそも仮説とは何を考えるものなのかについて理解を深めておきましょう。

ところで皆さんは、「仮説を立てて進めましょう」と言われたものの、一体何を考えれば良いのか悩んだことはありませんか? まずは仮説として何を考えれば良いのかを理解せずに、その中身の良し悪しについて吟味するのは難しそうですね。

ではまず、「仮説として何を考えるのか?」を具体的に考えるために、「仮説を使うであろう主な場面(シチュエーション)」を考えてみましょう。皆さんの日々の実務場面も具体的に思い出しながら読み進めてください。

世の中一般においては、仮説を立てる必要があるシチュエーションは様々あると思います。ただし、本書では、次のことを前提に考えてみたいと思います。

「実務において、“問題解決”や“企画提案(アイデア提案)”などを行うことを目的に仮説を立てて進める」

問題解決と企画提案

ここで、問題解決とは、例えば、次のようなケースです。

担当製品の売上が過去3ヵ月毎月減少している状況を食い止めたい

最近、お客様からのクレームが多発しており、顧客満足度の向上を実現したい

職場全体の労働時間が高止まりして、皆疲弊している環境を改善したい

生産現場(工場)での不具合率を低減させたい

町の高齢化により、移動に支障をきたしている高齢者の増加を食い止めたい

いずれも何かしら“困り事(問題)”が顕在化していて、その状況を解決、改善したいというケースです。一方、企画提案とは、例えば、次のようなケースです。

新しく立ち上げた「イノベーション部門」に必要となる人数を提案したい

より効率的な活動ができる営業部隊のチーム編成と役割の再構築を提言したい

今よりも費用対効果が向上するマーケティング施策を提案したい

この2つの場面に絞ったのは、おそらく多くの実務の現場で必要とされることは、この“問題解決"と“企画(アイデア)提案"のいずれかに該当するだろうと思われるからです。

また、この2つは必ずしも明確に線引きできる(すべき)ものでもなく、例えば、ある問題を起点に、企画提案の発想に結びつけたというケースもあるかもしれません。例えば、次のようなケースです。

(A)目の前の問題:ある商品の利益率が落ちてきている

(B)提案したいこと:より費用対効果が高いプロモーションの提示をしたい

(A)目の前の問題:我が町の人口が減少している

(B)提案したいこと:より多くの人が移住してくるような町おこし施策を提案したい

いずれのケースも(A)だけを見れば、“問題解決”の範囲と言え、(B)だけを見れば“企画提案"とも言えますが、(B)の発想はもともと(A)という問題があったからこそ出てきたと考えれば、(A)+(B)をセットで考えると“問題解決”とも“企画提案”とも言えるわけです。

ただし、ここで一番お伝えしたいのは、個々のシチュエーションにおいて、それが“問題解決"なのか“企画提案"なのかを厳密に1つひとつ正確に定義することは、「仮説で何を考えるか」においては必ずしも重要ではないということです。本質的に両者に大きな違いはないためです。

実際に皆さんが対峙する(している)であろう個々のケースにおいては、必ずしも目の前に顕在化された問題が出発点ではないこともあり、すべてを“問題解決”のケースとして括ってしまうと、「あれ? 私は単に新しい観光客誘致の提案をしたいだけで、問題解決という認識はないのだけど……」という混乱を招いてしまうこともあります。

そのため、まずは、“企画提案"と“問題解決"の入口の整理・確認をしてみると、図1-1のようになります。

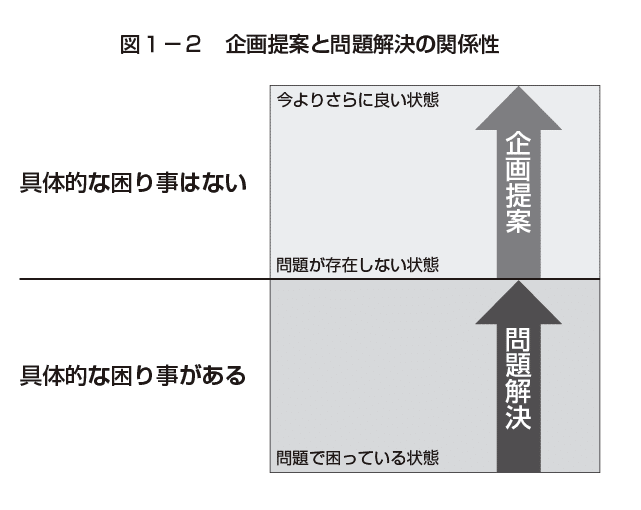

また、この2つの関係性を図で描くと、図1-2のようになります。

これを見ると、スタートは何かの問題であっても、その最終提案(結論)は上半分の“企画提案”の領域に入っていることもありそうなことがわかりますね。皆さんは、どのような提案(結論)を最近目にしましたか? もしくはご自身でつくられましたか?

(第2回はこちら)

『結局、仮説で決まる。』目次

序章:どうして様々な方法論が活かせないのか?

第1章:良い仮説、悪い仮説

第2章:目的のない仮説は意味がない ──ゴールの定義

第3章:良い仮説をつくるためのテクニック

第4章:仮説をつくる実践ケース

第5章:データ分析による仮説検証

いいなと思ったら応援しよう!