料理の魅力が伝わる「自分らしいレシピ」の書き方

毎日いろいろなレシピを書いていて、つねに考えていることがあります。

「このレシピ、本当にこの書き方がベストだろうか…?」

そもそもレシピというのは、誰にでも自由に書けるものです。

プロの料理家だから書くというわけではなく、たまたま作ってみたらおいしくできた料理や、自分なりのアレンジレシピをメモとして書き留めることもあるでしょう。

でもその根底にはやはり、「もう一度そのレシピを見て作った時に、同じようにおいしく作れるように(あるいは作ってもらえるように)したい」という目的があるのではないでしょうか。

※本記事の最後に、ストアカ「レシピの書き方」講座へのリンクを貼らせていただいています。

1. レシピは誰のために書くものか

そもそも、レシピは一体誰のために書くものなのでしょうか。

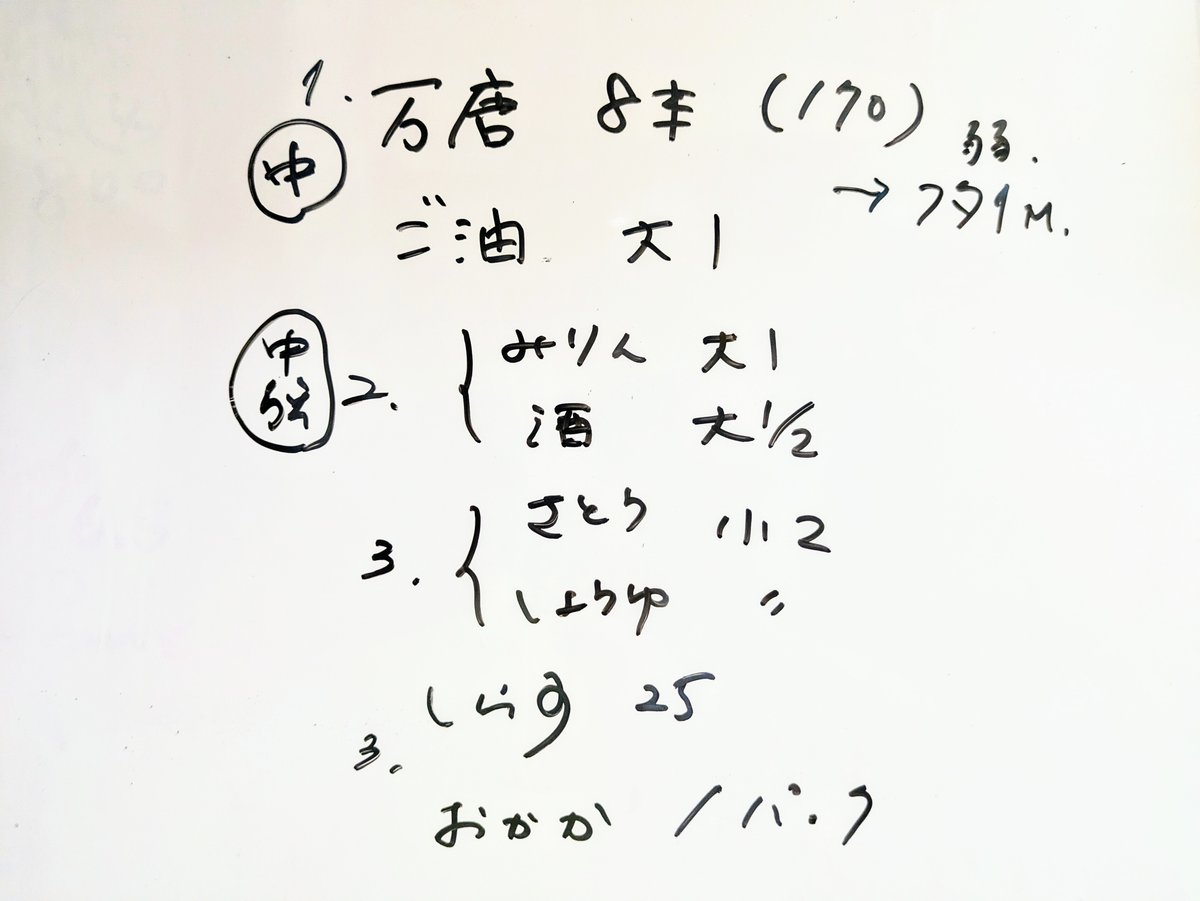

私は、自分のためにもよくレシピを書きます。なかにはメモ書き程度のものもありますが、目的はたいてい同じです。

「あれ、おいしかったんだけど……どうやって作ったんだっけ???」

たとえその時は何度も試作を重ねて作ったレシピでも、ほんの少しでも作らない期間があると人は簡単に忘れます。(…私だけ?)

特に分量などはその最たるもので、「はて、砂糖はどのくらい入れたっけ」なんていうのはまさに日常茶飯事です。

あるいは、家族や友人に食事をふるまった時などに、「これ美味しい!レシピ教えて」「これは自分でも作れるようになりたい」と言われてレシピ化することもあります。

まったく同じように作れるのはおそらく自分だけ。

こうなるとハードルは少し上がって、単に自分だけがわかればいいメモ書き程度では済まないこともあり、結構丁寧な作業になったりもします。

…そう考えてみると、見知らぬ第三者に向けて書くレシピは、もっとも難易度が高いような気がしてきます。

なんといっても、レシピというものには「これが絶対に正しい」という書式は基本的にはないとされているからです。

料理はジャンルによっても作り方によっても、とにかくさまざまなレシピを書くことができます。少ない材料でパパッと作れるレシピと、前日から何時間もかけて仕込む手の込んだ料理とでは、当然材料も工程も書き方も違ってきます。

加えて、今はレシピがさまざまな形で世に出る時代です。掲載される媒体(メディア)や形式も多種多様なので、ますます「正解」がわからなくなります。企業サイト、ブログ、SNS、料理投稿サイトなど、どれを見ても書き方は人によってさまざまです。

それにもかかわらず、ある一定の味わい、見た目を再現できるようにするためには、やはり「レシピ」というものが必要になります。

そこで、出版物や企業のサイトなどに掲載される場合には、さまざまな形で「わかりやすくて誰にでも伝わるレシピ」が求められることになるのです。

2. 「わかりやすくて誰にでも伝わるレシピ」?

「わかりやすくて誰にでも伝わるレシピ」。

言うのは簡単ですが、実はこれはなかなかの難問です。

なんとなく、私が思うところでたとえば5つ挙げるとすれば、

○ どんな材料を使うのかがわかる

○ どんな手順で作るかのがわかる

○ おいしく作るためのポイントがわかる

○ どれくらいの難易度なのかがわかる

○ どんな料理(味)に仕上がるのかがわかる

といったところを盛り込めるといいなと思っています。

あと、これはレシピ以外の一般的な文章でもそうですが、

○ 日本語としての読みやすさ

○ 論理的な矛盾のなさ

なども、やはり必要です。

あとは、レシピならではの

○ 安全性

なども、しっかり押さえておきたいところ。

そのため、以上のようなことをきちんと書いてもらうために、たとえば料理のレシピを投稿できるサイトなどにはたいてい一定の書式がもうけられています。それを5つの型としてまずは身につけ、レシピを書くようにすると、誰でも比較的わかりやすいレシピが書けるようになります。

3. 料理の魅力を伝える「自分らしさ」の盛り込み方

さて、これでなんとかわかりやすいレシピが書けるようになったとして、もしそのレシピを仕事として世に出す場合にはさらにどんなことが必要になるでしょうか。

企業案件

たとえば、自分の作ったレシピが企業のサイトなどに掲載される場合。あるいは、料理家さんとしてレシピ開発をおこなう場合などもそうですね。案件ごとに一定のガイドラインに沿ったレシピの作成が必要になります。

料理教室

または、ご自身の料理教室で生徒さんに配るレシピを書く場合。最近は対面だけでなく、オンラインの料理教室なども人気なので、場合によっては初対面の方にもすぐに作っていただけるように書く配慮が必要になるかもしれません。

ブログ、SNS、料理投稿サイト

あとは、変わらず人気のブログ、インスタグラムやX(旧Twitter)などのSNS。そして、先の料理投稿サイト。いずれも最初は趣味で始めたとしても、さまざまな方の目に触れる可能性があるので、魅力のあるレシピであればフォロワーさんが増えるだけでなく企業様からお声がかかることもあります。

そんな時にちょっと考えておきたいのが、レシピに「自分らしさ」をいかに盛り込むか、という点です。

つまり、それが上手であれば、「この人のレシピが見たい」「ぜひこの人にお仕事を頼みたい」となるはず。

そのためには、まずは掲載されるメディアごとの特徴をしっかりと把握し、それを活かした発信の仕方を考えるのがおすすめです。その上で、自分に合ったやり方は何か、レシピのどこに「自分らしさ」を盛り込むのが良いかをよく考えてみる、というのが一つのやり方ではないかと思います。

4. ストアカ 「レシピの書き方」講座

そのような次第で、今回ストアカさんで、以前からいろいろなところでお悩み相談をいただいていた「レシピの書き方」講座を開講することになりました。

ストアカさんは、「ストリート・アカデミー」の略。リーズナブルな価格、お好みの日取り・時間帯で、自分の勉強したいと思う講座をどなたでもピンポイントで受講することができます。オンライン・対面のレッスンを探すことができますが、入会金は不要、1レッスンあたりの価格もかなりリーズナブルで、そんな手軽さが素敵だと思い、今回こちらでいくつか講座を始めてみることにしました。

講座では、レシピの基本的な書き方(5つの型)の確認と具体的な要注意表現、そして掲載先メディアごとの特徴の確認、それに合わせた書き方のポイント、自分らしさの盛り込み方などをお話します。

開催の日程や時間帯については、スケジュールが空いていればご相談も可能です。ご興味お有りの方はぜひお気軽にご連絡ください。

よろしくお願いいたします。

✎……………………

今回は新規開講講座のご紹介をかねた記事とさせていただきました。

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。

いいなと思ったら応援しよう!