医師が暗記アプリ・手法を使してみて数年後レビュー④

記憶力コンテストで使われるような、意味や関連のないものを即時に覚える手法を使ってみたところ、確かに、メモがいらないほど正確に記憶できるようになりました。

ただ、これにもデメリットというか、制限がありました。

まず、全く意味のない数字やアルファベットの名称などを覚えても、そこまで重要ではなく、重要なものは記録してでも正確に引き出したほうが、リスクが少ない。

例えば、この記憶法を使って、薬の容量を覚えるとすると、

薬の容量は間違えると人が死ぬことがあります。また数字だけ覚えても、単位を間違っていたら、これまた危ないです。μgとmgは1000倍違います。

このようなリスクが高いものを記憶だけに頼るのは、かなり不安です。

記憶法と言っても、完全に覚えられる保証はないので、やはりエラーがないわけではないです。

さらに、この記憶法は、長期記憶になかなかなりにくいです。

自転車の駐輪場の番号を覚えていても、さすがに翌週には忘れてしまいます。

イメージによって短期間の記憶の紐付けはしやすくなっており、忘れにくくはなっているものの、

重要であるかどうかは関係ないので、しばらくするとロストしていきます。

つまり、意味のものや関連など理解が伴うものは適しておらず、重要でないか、記録で代替できるものを覚えられるようになるに過ぎない側面があります。

医師においても他の仕事においても使えるのは、このような筋道のある記憶です。

したがって、このような記憶法やアプリは、やはり、試験勉強のような人工的な状況で、名称やカテゴリを記憶するみたいなことには有用だと思います。

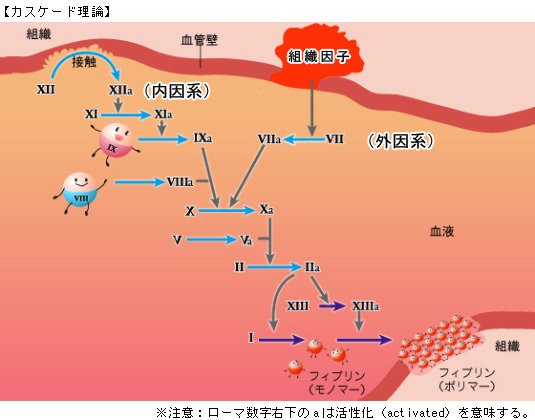

例えば、血液が出血して、流れが滞る(血溜まりになる)と、固まりますが、

固まる過程は、いくつかのタンパク質の作用が連動してなされています。

ところが、これらのタンパク質には番号が付いています。これらを覚えさせられる場合がありますが、この番号は、発見された順番です。

作用の連動の順番にすらなっていません。図をみていただければわかります。

なので、なんの意味もありません。このような場面においては使えると思います。

でも、意味がないので、覚えても、メモを取らなくて便利!以上のメリットがありません。

名称やカテゴリなどは、努力して記憶しなくても、何回も出てきたら記憶に定着していくようなものも多いです。LGBTとかもそうですよね。

現実には、多数の知識のネットワークとか、相互作用が存在するようなものには、なかなか使いづらいんじゃないでしょうか。

例えば、超例外的な経過を辿って亡くなった患者さんがいたとして、その患者さんのプロファイルや検査データ、病状の推移などを覚えていても、取り出せる記憶としてはあんまり意味がないですよね。

それより、記憶にせず、タグ付けして、きちんと整理して記録しておき、いつでも取り出して参照できるようにすることが、実生活においては大切だと思います。