障がい児のための「日々の生活」の場を考える|第5回 障がい児の生活を支える視点 1「住まう」、「過ごす」

中島 究(きわむ)

日建設計 設計監理部門 設計グループ

ダイレクター

日建設計は、1999 年から 2023 年の 25 年に渡り、障がい児者の生活空間のあり方を 10 のプロジェクトにおいて思索、実践してきました。

今回、この note という媒体を用いて、これまでの私たちのとりくみの軌跡を全8回で振り返るとともに、将来へ向けて、障がい児に寄り添い、私たちができることを考える機会としたいと思います。

障がい児が「住まう」・「過ごす」のための場づくり

このコラムの第1回で、私が障がい児のための空間づくりに携わるきっかけとなった、びわこ学園のプロジェクトでの決意が「“施設”ではなく、こどもたちのための“いえ”を考えることが大切」であったことをご紹介しました。また、このコラムのメインタイトルが「障がい児のための「日々の生活」の場を考える」ですので、第5回目となる今回はある意味で本コラムにおける核心の回と言えるかも知れません。

福祉施設にはいわゆる「入所施設」というカテゴリーがあるのですが、私たちも障がい者が日常を過ごすための入所プロジェクトを多く手掛けてきました。それらのプロジェクトにおいて、障がい児のための「日々の生活」の場を考えることを試行錯誤し、実践し、フィードバックする、というフローを繰り返してきました。

以下の3つのポイントでそれらの取り組みについてお話ししたいと思います。

「いえらしさ」とは?

子どもたちの“いえ”を考える場合、「いえらしさ」という言葉でどういったイメージを持たれるでしょうか?一般的には「家型」といわれる勾配屋根を持った建物をイメージされる人が多いと思います。

びわこ学園やこんごう福祉センター“すくよか”、こんごう福祉センター“こんごう”、熊本県立熊本かがやきの森支援学校(入所施設ではなく、重度重複障害を持つ児童生徒のための特別支援学校)では、そのかたちを素直に実践してみました。

これらのプロジェクトにおいては、当然ながら「いえらしさ」を表現することはできたと感じました。一方、外観における「いえらしさ」とは何からイメージされるのか?「家型」を直接的にイメージする勾配屋根でしか表現するすべはないのか?以下に示すいくつかのプロジェクトでは、「集合住宅」などをイメージすれば、必ずしも「家型」にこだわる必要もないと考え、低層の「集合住宅」や「タウンハウス」などをイメージした外観としました。ここで一貫して考えてきたことは、「いえらしいスケール感」です。

外観計画においては、建物が建つ周辺環境との調和や配慮も欠かせない視点です。入所される利用者のための「いえらしさ」の追求はもちろんのこと、建物が建つ周辺の住宅に対してスケールを逸脱したボリューム感であったり、長く高く大きな面積の壁を周辺の住宅の前に立ち上げることは、障がい児者が安心して過ごせる場としてはふさわしくないと思います。外観を住宅的なスケール感にスケールダウンするために、階高を低くしたり、大きなボリュームを分節化したり、軒や庇を出して陰影を作ったり、建物をできるだけ小さく見せるような工夫を試みてきました。

そこで生活する利用者が、自分の「いえ」のように感じてもらえるための「ユニットケア」方式の模索

利用者や周辺の人々が外観から「いえらしさ」を感じてもらえると同時に、内部空間において「いえらしさ」を感じてもらえるようにするためにはどうすれば良いのか?それを最初に思考したのが、びわこ学園で試みた「ユニットケア」方式です。

一般的に子どもが生活する環境は「家族」という単位となります。人間が生活するには自分以外の他者(親、兄弟など)と共同で生活することによって、社会的な関わりや関係が築かれ、それが生活する上での安心感ややすらぎにつながります。しかし「入所施設」で生活を行う場合、通常は家族と一緒に生活することができません。このことを補うために高齢者施設で考案されたのが「ユニットケア」方式です。何名かで構成されたユニットを言ってみれば「疑似家族」的に位置付け、ユニット専用のリビング・ダイニングスペースを備えることによって、家族的な共同生活を行い、日々の生活に安心感ややすらぎを得るという考え方です。

びわこ学園ではこの「ユニットケア」の考え方を障がい児者の入所施設に導入しました。具体的には4ベッドが置かれた居室2つでリビングルームを挟んで1つのユニットとすることにより、8人のユニットを形成しました。ですからこの8名で日常生活を送り、そのユニット担当の看護師や介護士の方々が医療や生活のケアを担います。

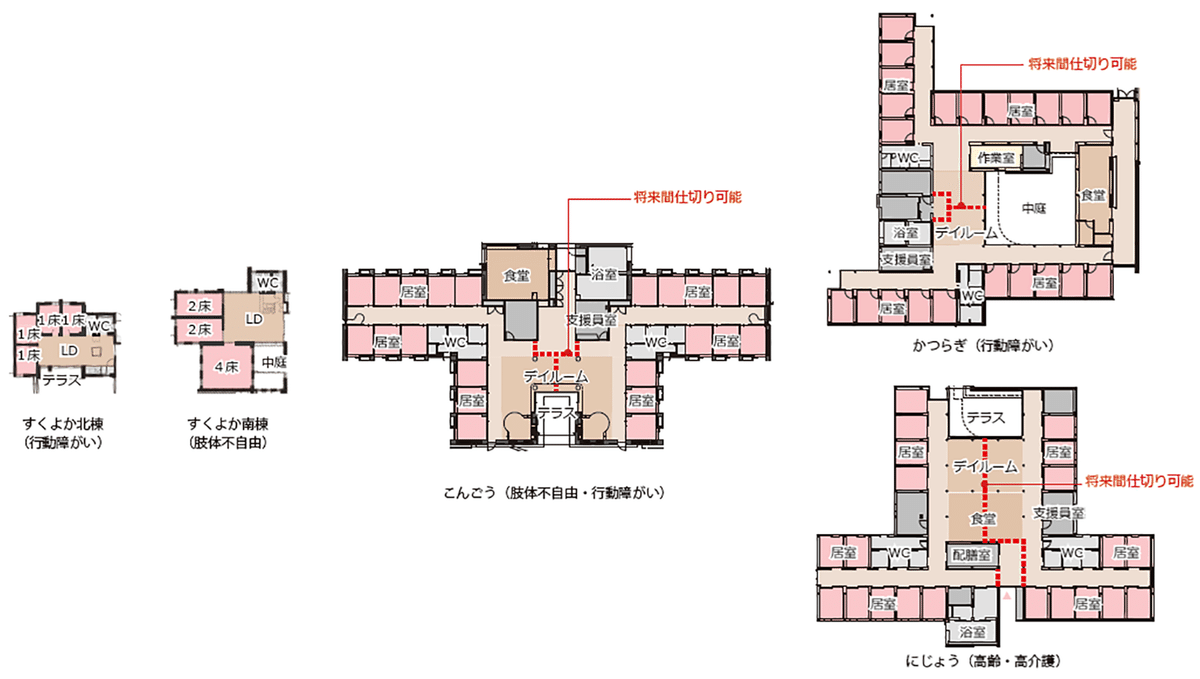

この「ユニットケア」方式を採用することにより、比較的小さい単位で生活することができ、利用者が常に見守られている安心感やいつも顔を合わせている親近感などを感じられるようにできます。以下に「ユニットケア」を採用したプロジェクトのユニットプランを掲載します。

この「ユニットケア」を一貫して考えてきたプロジェクトが「こんごう福祉センター」の3つのプロジェクトです。以下に本プロジェクトのユニットの考え方の変遷をお示しします。

こんごう福祉センターの最初のプロジェクトである“すくよか”の南棟(肢体不自由者主体)では、びわこ学園のすぐ後に取り組んだプロジェクトであったこともあり、びわこ学園のユニット(4床+2床×2+リビング)を踏襲した構成となっています。北棟(行動障がい主体)は障がいの特性上、ユニット構成に個室を導入した初めてのケースで、小規模なユニットで構成しています。

次の“こんごう”では、居室を個室とすることを継続して採用し、将来のユニットの縮小・細分化を想定した試みをしています。リビングルームとしてのデイルームは、将来2つに分割できるようにし、2つのユニットごとにデイルームは備えてユニットの独立性は確保しつつ、食堂や浴室などは2つのユニットの共同とすることで、スペースの合理化やコストのかかる浴室の集約などに取り組みました。ユニットを大きくしながらも、分割も可能とすることによって、運用面での柔軟性向上につながっています。

最後の“かつらぎ・にじょう”では、いずれも個室として利用者のプライバシーや行動障がいへの対応を考慮し、“こんごう”で試みた将来のユニット分割への備えも行いました。さらに「行動障がい」や「高齢・高介護」といった障がい特性に応じて、居室配置、外部の取り込み方、食堂・デイルームの配置を工夫するなど、よりそれぞれの状況・状態に適した空間構成を追求しました。

単純に3つのプロジェクトのユニットを比較すると、運用面でのフィードバックや新しい制度への対応の必要性などの観点を次のプロジェクトへ反映することにより、より多角的になっていることがわかっていただけると思います。

「いえ」らしさを感じるための内部空間の工夫や各部のしつらえ

外観、ユニットケアによるプラン構成などの次に考えるべきことは内部空間です。内部空間は日常の生活に直結します。

内部空間において「いえらしさ」を感じさせるポイントとしては、①外観と同様に住宅的なスケール感、②空間の高さの抑揚、③材料、色、納まり、家具、備品等の各部のしつらえです。

まず①についてですが、建物全体としては住宅のスケールとは比べ物にならないほど大きな規模であることがほとんどです。ただ長い壁面がずっと続いたり、スタッフの見通しのよさを優先するがために空間が直線的になったりすると、ますます住宅的なスケールから逸脱していきます。このことはびわこ学園のワークショップで何度となく議論したのですが、議論を尽くした結果、見通しのよさやスタッフの動線短縮よりも、利用者の居心地の良さや家庭的なスケール感を優先するべきであり、自分たちが少し足を運ぶように心がければいいのではないか?、という結論に至りました。建物が竣工した後にスタッフの方にお聞きしたところ、以前より動線が長くなり大変な面もあるけれど、利用者が気持ちよく日々の生活を送っていることが良かった、とおっしゃっていました。

こういった視点を大切に考えた例として、京都府立舞鶴こども療育センターの入所ゾーンのプランと写真を紹介します。ここでは全体がぐるっと回れるロの字の構成となっており、途中でいくつかの平面的な広がりやコーナーを設けて、長い直線的な壁面が生じないようなプランにすることを大切に考えました。こうすることで空間が小さく分節化されて住宅的なスケール感に近づけることができたと思います。また、一般的にはロの字の構成とすると中央の部分に採光や通風を確保できないことになりがちですが、ここでは中央に中庭を設けることでその問題をクリアしています。

次に②の空間の高さの抑揚についてです。

一般的な病院の病室の天井高さは約2.6mぐらいです。それに対してマンションの居室の天井高さは約2.3~2.4m程度であり、小さな部屋の10cm~20cmの天井高さの差は心理的に非常に大きいものがあります。また車いすやベッドに寝た切りの子どもの視線は大人よりもかなり低いため、一般的な病室の天井高さで普段生活する居室を設計してしまうと、子どもたちにとってとても居心地の悪い空間になってしまいます。

障がいを持つ子どもたちの居住空間を計画する場合、私はこれまでの経験上、天井高さを2.25mに設定することが多いです。この天井高さは大人が手を伸ばせば天井に届くぐらいの高さであるため、大人が立った状態では少し低めではありますが、逆に天井高さが抑えられて安心感や囲まれ感のある絶妙な高さであり、座った状態だととても落ち着く環境となります。

一方、ユニットケアを採用した場合にみんなで一緒に過ごすリビングルームやダイニングルームなどの活動的なスペースは、逆に思い切って高くすることで、気持ちの切り替えと活動の意欲を促す効果があると考えています。以下は名古屋に昨年竣工した「重心施設 にじいろのいえ」の事例ですが、居室は天井高さを2.25mに抑え、リビングルームはベースとなる天井高さを3mとするとともに、奥側の天井を織り上げてトップサイドライトを設けることにより、部屋の奥に光を導いています。このようにすることで、場所ごとの雰囲気を変え、場所ごとの行為を促す意欲を引き出すことを目指しています。

最後は③の材料、色、納まり、家具、備品等の各部のしつらえ、です。

肌で触れ、間近に見える部分にはやわらかく、温かみの材料を用いることが大切です。熊本県立熊本かがやきの森支援学校では、木造として木の温かみを感じる空間としました。さらに床材には水にも強く、裸足で歩いたり、寝転んだりして温かいコルクタイルを採用しました。

次に色については、これまで多くのプロジェクトにおいて内装にカラフルな差し色を取り入れて、温かみを感じ、その居場所の場所性を強化し、子どもたちが元気になるような工夫を施しています。

細部の納まりについては、こんごう福祉センター“かつらぎ・にじょう”における“かつらぎ”の事例を紹介します。

行動障がいの利用者が利用するため、壁の角でケガをしたり、カーテンやブラインドを引っ張ってしまったりする懸念がありました。そこで壁のコーナーをアール形状として、ぶつかってもケガをしないように配慮しました。さらに通常このような納まりにする場合、コーナーに部材をかぶせるのですが、そうすると壁面とコーナー部材に段差が生じ、利用者がコーナー部材を剥ぎ取ってしまう恐れがあるため、壁面とコーナー部材を同面で納めることにこだわりました。また居室内の窓に設置するブラインドは電動ブラインドを二重窓内に設置して部屋の外からスタッフがリモコンで上げ下ろしができるようにしています。さらにエアコンのリモコンも部屋内に設置せず、やはり部屋の外からリモコン操作する工夫をしています。

家具や備品等に関する事例としては、にじいろのいえの取り組みを紹介します。

家具やアート類、サインなどは、インテリアデザイナーと共同して、このプロジェクトのテーマである「にじいろ」を外観やインテリアに取り入れたコンセプトとのつながりを持たせることで、建築空間と一体となった生活環境を創り出しています。

以上のように、外観や全体構成、そして細部に至るまで「いえらしさ」を徹底して思考・追及することで、子どもたちが日々居心地よく「住まい」、「過ごす」環境を整えることができるのではないかと考えています。

次回第6回、第7回は、これまで私と一緒に障がい児のプロジェクトを担当してきた私の2人の仲間にバトンタッチし、第6回:「入浴する」、「排泄する」、第7回:「学ぶ」、「遊ぶ」といったシーンの取り組みと考え方についてご紹介しようと思います。

中島 究(きわむ)

日建設計 設計監理部門 設計グループ

ダイレクター

30年超の設計活動を通じて、「熊本県立熊本かがやきの森支援学校」「こんごう福祉センター かつらぎ・にじょう」「北九州市立総合療育センター」などの障がい児者福祉施設や医療施設を手掛けるとともに、「京セラドーム大阪」「滋賀県立琵琶湖博物館」「中之島フェスティバルタワー(フェスティバルホール)」「ミクシィ本社」「須磨区役所・保育所」など、スポーツ施設、文化施設、オフィス、庁舎など、幅広い分野の設計実績を持ち、日本建築家協会優秀建築賞、BCS賞をはじめとする数多くの賞を受賞している。

2016年にはFCバルセロナのホームスタジアムである、カンプ・ノウ スタジアム国際コンペで優勝したチームを率い、スポーツエンターテイメント施設のエキスパートとして数々のプロジェクトに携わってきた。

一級建築士、日本建築家協会登録建築家、日本建築学会会員、認定ファシリティマネジャー、インテリアプランナー。

#私の仕事 #企業のnote #生活 #提案 #社会 #日建設計 #日建グループ #障がい #障害 #ケア #重症心身障害児 #インクルーシブデザイン #共生 #SDGs #京都府立舞鶴こども療育センター #びわこ学園 #にじいろのいえ #こんごう福祉センター #熊本県立熊本かがやきの森支援学校